Общие сведения о роде

Воротынские — княжеский род 15–17 веков. Происходят из черниговских Рюриковичей, в традиционной историографии потомки киевского и черниговского князя Михаила Всеволодовича. Родоначальник Воротынских — Лев Романович (? — до 1422 или 1424), 2‑й сын новосильско-одоевского князя Романа Семёновича.

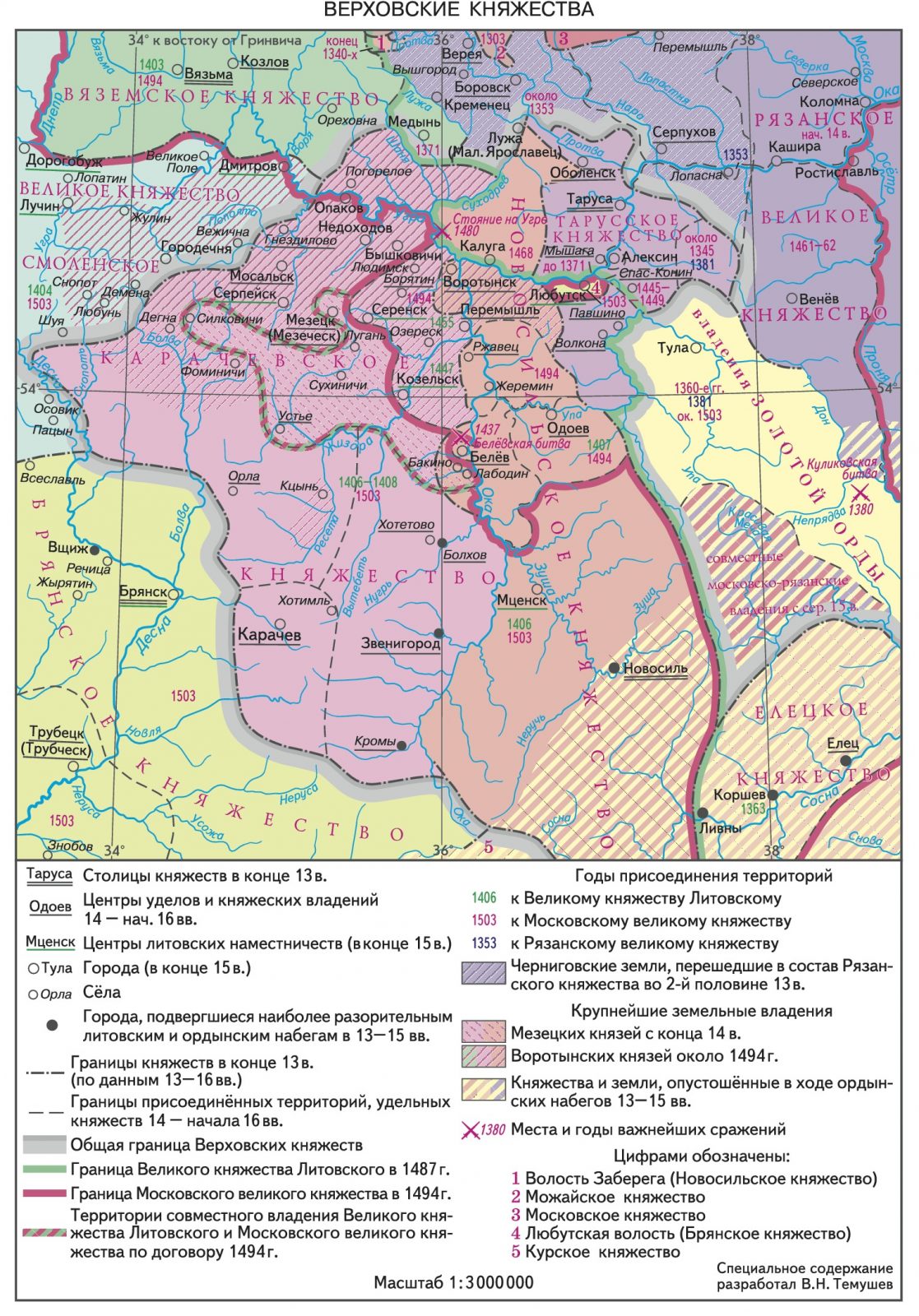

Историческая география

Синодики

Синодик Успенского собора

«Княгине Марьи княж Федорове Юрьевича Воротынскаго и сыну ее князю Михаилу».

ДРВ. Ч. 6. С. 45

Синодик Кирилло-Белозерского монастыря конца XV – первой четверти XVI в.

Род Воротынских: «Князя Михаила, князя Романа, князя Георгия, князя Ионы, князя Ионы, князя Федора, князя Михаила, князя Михаила, князя Лва, князя Федора, князя Федора, князя Симеона, князя Киприана, князя Евмениа, князя Тихона, князя Логгина, князя Димитрея, князя Евдокима, княгиню Ефросинию».

РГАДА. Ф. 181. Ед. хр. 539. Л. 79.

Синодик Киево-Печерской лавры

Рід княгині Феодосії Буйницької (с. 10): «Князя Корнилія, князя Андрія, князя Юрія, княгиню Мавру, княгиню Анну, князя Степана, князя Семена, князя Іоана, князя Олександра, князя Іоана, князя Семена, князя Дмитра, князя Євстафія, князя Григорія, князя Андрія, князя Іоана, князя Харитона, князя Василя, князя Михайла, князя Андрія, князя Михайла, князя Василя, князя Іоана, княгиню Анну, княгиню Тетяну, княгиню Анастасію, княгиню Марію, княгиню Ірину, княгиню Агрипину, княгиню Ульяну, князя Іоана, князя Федора, князя Михайла, князя Іоана, князя Іоана, княгиню Тетяну, Авдотью,

кінець».

Синодик ризницы Троице-Сергиева монастыря

«Князю Патрикею (Воротынские), князю Василию, княгине Марии»

ОР РГБ. Ф. 304/III. № 25. Л. 11, 65.

Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря 1597 г.

Род князя Ивана Михайловича Воротынского.

Роман. Георгий. Михаил. Федор. Семион. Иноку Варсонофию. Марию. Иноку Марфу. Иноку Агриппину. Анастасию. Ивана. Владимира. Благоверного князя Ивана, во иноцех Иону.

Род князя Дмитрия Воротынского.

Киприана. Патрикия. Ивана. Андрея. Иарию. Иноку Маремьяну. Иноку Софью. Кн. Ивана.

РГАДА Ф. 1192 е.хр. 553

Синодик Белевского Преображенского собора 1725 г.

Род князей Воротынских.

Кн. Алексия. Кн. Марфы. Боярина кн. Иоанна. Боярыни кн. Натальи. Боярыни кн. Настасьи. Княжны Параскевы дев. Кн. Михайла. Кн. Алексея млад. Кн. Иоанна млад.

РО РГБ. Ф. 178 № 8297.

Синодик Воротынского Спасского, что на устье Угры, монастыря.

Род князей Воротынских:

Князя Дмитрия, князя Симеона, князя Феодора, князя Василия, княгини Анны, князя Михаила, княгини Стефаниды, князя Владимира, князя Александра, князя Иоанна, князя Алексея, княгини Марфы (на полях приписано Агрипины), княгини Натальи, князя Алексея младшаго, князя Иоанна младшаго (дважды), болярина князя Никиты, болярина Иоанна, болярина Григория, Василия Евфимия, Акилины, Флора, Варвары, княгини Анастасии, болярина князя Иоанна, Ферапонта.

ЧИОДР. 1863. Кн. 1. С. 105–106.

Синодик Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря

Род Князя Владимира, Князя Михаила, Князя Александра Ивановичев Воротынских.» Князя Романа, Князя Юрия, Князя Льва, Князя Федора, Князя Михаила, инока Князя Иону, Князя Иоанна, Князя Федора, Князя Михаила, Князя Еоумення, Князя Киприана, Князя Тихона, Князя Евдокима, Князя Логина, Князя Симеона, Князя Федора, Князя Георгия, Князя Симеона, Князя Федора, Захария, Иакова, Юрия, иноку Княгиню Мароу и. т. д. На 4‑х страницах несколько сот имен мужских и женских; в том числе более 20 убиенных

Генеалогия

генерация от Рюрика

1. КН. ФЁДОР ЛЬВОВИЧ (1442, † 1482/83)

Происхождение князя Федора Воротынского требует особого пояснения. В родословных книгах XVI-XVII вв. князь Лев Романович либо назван бездетным9, либо запись о его бездетности отсутствует, но его потомства все равно нет10. В обоих случаях дети Льва и Юрия Романовичей записаны как сыновья Юрия: Иван, Василий, Федор, Семен. Однако, опираясь на известные грамоты «князя Федора Львовича»11, исследователи справедливо считают его сыном князя Льва Романовича12. По сведениям Филарета (Гумилевского), в Елецком синодике после князя Льва Романовича Новосильского был записан «кн. Василий Львовичъ»13. В Введенском Печерском синодике тоже поминают князей Василия и Федора Львовичей14. Отчество князя Ивана Юрьевича известно из его договорной грамоты 1459 г. и записей в церковных книгах XV в. Покровского Доброго монастыря15. Из посольских книг московско-литовских дипломатических сношений следует, что князь Семен Одоевский приходился ему родным братом16. Следовательно, князь Лев Романович имел сыновей: Василия и Федора, а князь Юрий Романович имел сыновей: Ивана и Семена. Поскольку поздние сведения родословных книг в данном случае ненадежны, то по ним невозможно достоверно определить, кто из князей Львовичей был старшим. О хронологии жизни князя Льва Романовича Новосильского известно очень мало. В Успенском вселенском синодике он назван среди князей, умерших в первой трети XV в.17Осенью 1424 г. старшим новосильским князем уже выступал его младший брат – Юрий Романович18; в августе 1427 г. жена князя Льва Романовича названа «вдовой»19. Сам же князь Федор Львович дожил до глубокой старости и был жив еще осенью 1480 г. «коли царь (Ахмат – Р. Б.) былъ на Угре»20. Следовательно, он родился не ранее рубежа XIV-XV вв.15 марта 1505 г. одновременно три человека поручились перед великим князем литовским Александром за то, что женой князя Федора Воротынского была Мария Корибутовна. Наиболее информативно свидетельство князя Андрея Костянтиновича Прихабского: «я слыхал от отца моего, што тая Маря Корыбутовна – матка кн(е)г(и)ни Ивановое Ярославича, и выдал ее кн(я)зь великии Витовтъ за кн(я)зя Федора Воротынского. А матъка моя поведала, штож ездил отец ее кн(я)зь Семенъ Вяземскии и [с] своею кн(я)г(и)нею, проводить ее до Воротынска, а кн(я)зь Дмитреи Шутиха, а Григореи Протасевъ»21. Отец Марии – князь Дмитрий-Корибут Ольгердович в последний раз упоминается в летописях под 1404 г.22 После его смерти, дата которой неизвестна, великий князь литовский Витовт († 1430 г.) стал опекуном Марии Корибутовны, а потом выдал ее замуж. О хронологии жизни князя Семена Вяземского ничего не известно. Ю. Вольф не отождествлял его с князем Семеном Мстиславичем Вяземским, погибшим в 1406 г.23 Князь Дмитрий Всеволодич Шутиха и мценский воевода Григорий Протасьев(ич) впервые достоверно упомянуты в летописях осенью 1424 г.24Другие свидетели – князь Иван Васильевич Красный и пан Андрей Дрождына подтвердили, что дочь князя Федора Воротынского была за князем Иваном Ярославичем (сыном князя Василия Ярославича Серпуховского и Боровского). Их брак состоялся не ранее второй половины 1450‑х – начала 1460‑х гг. Поэтому наиболее вероятным временем для его брака представляются 1420‑е гг. Именно в 1420‑е гг. политика Витовта была направлена на сближение с князьями новосильского дома, что особенно проявилось после смерти его зятя – великого князя московского Василия I († 1425 г.). В конце июля – начале августа 1427 г. Витовт совершил поездку в Новосильско-Одоевскую и Рязанскую земли, а затем 14 августа писал из Смоленска великому магистру Немецкого (Тевтонского) ордена: «Тут нас посетили великие герцоги, те самые из русских стран (земель), которых также в их [странах] почтительно называют великими князьями: рязанские – переяславский, пронский; новосильский со своими детьми, и также из знаменитой Одоевской страны – герцоги и герцогиня-вдова воротынские»29. С опорой на письмо спутника Витовта – шута Генне от 15 августа следует полагать, что великому князю литовскому присягнули пять князей новосильского дома30. В письме Витовта под «великим князем новосильским» подразумевается Юрий Романович. Далее стоит ссылка на его сыновей (во множественном числе) – князей Ивана и Семена, а также воротынских князей (во множественном числе) – Федора и Василия Львовичей, вместе с их матерью – вдовой князя Льва Романовича. Очевидно, к августу 1427 г. эти пятеро новосильских князей перешагнули рубеж совершеннолетия и при этом находились в добром здравии. Именно на встрече воротынских князей с великим князем литовским могла быть достигнута договоренность о браке князя Федора Львовича с княжной Марией Корибутовной. С такой датировкой вполне согласуется хронология жизни их детей. Период рождения некоторых из них можно установить по косвенным признакам. Находясь на литовской службе, еще до 1448 г. князь Федор Львович получал в Литве землевладения в вотчину31. Но лишь в 1455 г. он обратил внимание великого князя литовского Казимира на то, что «на перъвыхъ листех» его «детеи не писано». По его просьбе ему была выдана новая грамота, в которой переданные ему ранее литовские земельные «пожалования» подтверждались «ему у вотчину и его детемъ»32. Это было возможным по достижении его сыновьями совершеннолетия. К 1448 г. князь Федор Львович выдал свою старшую дочь замуж за князя Ивана Андреевича Можайского33. Видимо, эти дети князя Федора Львовича родились не ранее 1430‑х гг. Приблизительно можно определить и последние годы жизни его детей. Князь Михаил Федорович умер еще до апреля 1483 г.34 {о его смерти в 1472–1477 гг. см. комментарий, не вошедший в публикацию}. Князья Дмитрий и Семен Федоровичи в последний раз упомянуты в марте 1498 г.35, а к 1504 г. их выморочные воротынские дольницы отошли в собственность Ивана III36. Дата смерти жены князя Ивана Андреевича Можайского неизвестна. Жена князя Ивана Васильевича Ярославича – княгиня Евдокия Федоровна была жива еще в марте 1505 г. Ее сестра княгиня Анна Федоровна была замужем за неким князем Янушем и умерла, видимо, около 1491–1492 гг.37 Еще одна их сестра княгиня Феодосия Федоровна была жива еще в декабре 1505 г.38

В политической карьере князя Федора Львовича тоже много белых пятен. К сожалению, литовско-новосильское докончание 1427 г. не сохранилось. Тем не менее, М. М. Кром справедливо указал на то, что все последующие договоры князей новосильского дома ссылаются на «Витовтово докончание». Их формуляр на протяжении XV в. практически не менялся, а многие статьи сохранились в прежнем, архаичном виде39. В этой связи имеется возможность реконструировать договор 1427 г. В упомянутом письме Витовта среди князей «Одоевской земли» выделен только один «великий князь». Также в летописном рассказе о коронации Витовта сказано, что ему служил «великии князь одоевьскии» (в единственном числе)40. Поэтому следует полагать, что с новосильской стороны был заключен один «коллективный» договор о службе Витовту. Вслед за Юрием Романовичем в нем, видимо, были поименованы его дети и воротынские Львовичи. На это определенно указывают статьи договоров 1442 и 1459 гг., в которых князья Федор Львович и Иван Юрьевич (последний вместе с белёвскими племянниками) предписывали Казимиру соответственно: «а мене ему во чъсти, и в жалованьи, и в доконъчаньи держати, по тому жъ, какъ дядя мене его держалъ, г(о)с(по)д(а)ръ великии князь Витовтъ»41; «А ему насъ во ч(е)сти, и в жалованьи, и в доконъчаньи держати, какъ дядя его, великии княз(ь) Витовтъ, отца нашого держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи»42.

Поле смерти Витовта князья новосильского дома присягнули на верность великому князю литовскому Свидригайлу, который в своем письме от 22 июня 1432 г. сообщал великому магистру Немецкого ордена: «Мы не хотим скрывать, что великие князья одоевские, братья, вчера прибыли к нам с различными дарами, желали и особенно настойчиво просили, чтобы мы соизволили быть им милостливым господином и покровителем, под присягой клялись служить нам вечные времена»43. В публикации сочинения А. Коцебу на немецком языке присягнувшие Свидригайлу князья названы: «die Grosfürste von Odoyow, Gebrüdere», что является точной цитатой из подлинного письма Свидригайла44. Однако, при подготовке русскоязычного издания коллежский асессор Нестерович допустил иной перевод: «великие князья Одоевские, родные братья», что существенно искажает оригинал45. В оригинале не указана степень родства. Это позволяет трактовать источник таким образом, что братья могли быть не только родными, но и двоюродными или троюродными. Данное наблюдение немаловажно, поскольку к тому времени титул «одоевских» еще не превратился в фамилию и принадлежал не только потомкам князя Юрия Романовича.

В конце 1375 г. Новосиль был разорен татарами46. И хотя город еще упоминается в памятнике конца XIV – начала XV вв. «Списке городов дальних и ближних»47, со временем он запустел, а столица княжества переместилась в Одоев48. «Новосильская земля» (1407 г.)49 в официальных грамотах стала именоваться «землей Новосильской и Одоевской» (1427 г.)50, а в нарративных источниках – «lande Odoyow» или «Одоевской землей» (1424–1427 гг.)51. В первой трети XV в. в Новосильско-Одоевском княжестве уже существовали уделы: Белёвский, Воротынский и собственно Одоевский. При этом Одоев для всех князей новосильского дома оставался главным городом. Местные князья продолжали именоваться «новосильскими», но иногда «одоевскими», что могло обозначать одно и то же – общий родовой титул. Вместе с тем возникли удельные титулы. Посольские книги московско-литовских дипломатических сношений под 1494 г. упоминают «новосилскихъ князей всехъ: одоевскихъ, и воротынскихъ, и беле́вскихъ» (пунктуация моя)52. В подобных фрагментах пристальное внимание нужно уделить расстановке знаков препинания. К концу XV в. особого Новосильского удела не существовало, поэтому выражение «новосилскихъ князей всехъ» здесь является обобщающим, и в тексте после него должно ставиться двоеточие. К сожалению, в подобных случаях в публикациях московско-литовских договоров после «новосильских князей» /С. 30/ неоправданно ставилась запятая. В докончании 1494 г. по двум спискам посольских книг следует читать: «кн(я)зи новоселскиi: одоевскиi, и воротынскиi, и перемышлскиi, и беле́вскиi» (пунктуация моя)53. Не случайно в оригинале после «кн(я)зи новоселскиi» не стоит союз «и», заменявший запятую. Он ошибочно отразился лишь в списке пятой книги записей Литовской метрики54. В докончании 1508 г. акценты более явные: «новоселские кн(я)зи: одоевъские, и воротынские, и перемышские, и беле́въские» (пунктуация моя)55. Здесь под общим родовым титулом «новосильских» упомянуты удельные князья: одоевские, воротынские, белёвские, а также ветвь воротынских – перемышльские. В то же время в посольских книгах сношений Москвы с Крымом под 1498 г. видим отождествление термина «одоевские князья» с понятием «одоевскихъ городовъ князи»56. Они княжили в городах, у которых «Одоевъ въ головахъ»57. То есть под «одоевскими князьями» имеются в виду князья «Одоевской земли». В летописном рассказе о коронации Витовта выражение «одоевьскыи князи», видимо, тоже подразумевает вообще князей новосильского дома58. В полной титулатуре каждого князя возникли сложносоставные конструкции, в которых отражалось право на общее родовое имущество и право на собственный удел. Что касается воротынской ветви, то князь Лев Романович из источников известен под титулом «новосильского»59; князь Федор Львович – под титулами «новосильского и одоевского» или же «воротынского»60; его дети – под титулами «новосильских и одоевских и воротынских» или просто «воротынских»61. В письме от 14 августа 1427 г. Витовт упомянул сыновей и вдову князя Льва Романовича с титулом «von Wrotynsk etc.», где слово «etc.» явно указывает на сокращение сложносоставного титула воротынских князей62. Поэтому в письме Свидригайла от 22 июня 1432 г. под «одоевскими» вполне могли подразумеваться и воротынские князья.

М. М. Кром справедливо заметил, что с некоторых пор договорные грамоты удельных воротынских и удельных одоевских князей с Литвой стали заключаться независимо друг от друга. Причем каждая ветвь принимала во внимание только свои предыдущие докончания63. Обратим внимание на то, что в письме Свидригайла «великие князья одоевские, братья» названы во множественном числе. То есть к 1432 г. в роду новосильских был не один, а как минимум два «великих князя». Должно быть, к этому времени великого князя Юрия Романовича уже не было в живых, и возникла практика заключения двух литовско-новосильских договоров следующим поколением новосильских князей. Время для выделения особого литовско-воротынского договора было благоприятным. Родная сестра Львовичей была за князем Василием Семеновичем Друцким, который входил в ближайшее окружение великого князя литовского64. Князь Федор Львович, видимо, уже был женат на родной племяннице Свидригайла – Марии Корибутовне; также сторонниками Свидригайла были родные братья Марии – князья Иван и Федор Корибутовичи65. Наконец, укажем на то, что в декабре 1432 г. князь Василий Львович явно служил Свидригайлу и был убит в битве при Ошмянах66. На этом основании следует полагать, что именно в 1432 г. литовско-новосильский договор 1427 г. распался на две ветви – литовско-воротынскую, далее представленную договорами 1432, 1442, 1483 гг.67, и литовско-одоевскую, представленную договорами 1432, 1459, 1481 гг. Причем в договорах 1459, 1481 гг. упоминаются и князья белёвской ветви68. Таким образом, исследование титулатуры князей новосильского дома и литовско-новосильских договоров существенно дополняет картину жизни князя Федора Львовича Воротынского.

Возобновленный в июне 1432 г. литовско-новосильский союз оказался недолговечным. В августе того же года против Свидригайла выступил его двоюродный брат Сигизмунд. По свидетельству Я. Длугоша, ему покорились «замки литовские, такие как Вильно, Троки, Гродно. Земли же русские, Смоленск, Витебск остались верны Свидригайлу»69. Последний еще несколько лет сохранял власть в русских землях Великого княжества Литовского, но после поражения под Вилькомиром в сентябре 1435 г. стал ее утрачивать. 17 марта 1436 г. Свидригайло сообщал великому магистру Немецкого ордена, что неприятели «распустили слух о его смерти, вследствие чего воевода мценский Григорий, иначе Протасий, отклонился было от него вместе со многими другими городами. Однако Григорий вторично поклялся ему в своей верности»70. Примечательно, что, получив это ложное известие, феодалы литовской части Верхнего Поочья «отклонились» не к Сигизмунду, против которого еще недавно воевали, а стали искать поддержки в Великом княжестве Московском. Согласно житию Даниила Переяславского (памятник XVI в.), Григорий Протасьев «властельствовал» во Мценске, но потом «повелениемъ же великаго князя (московского – Р. Б.) преселился оттуду въ царствующий градъ Москву, съ нимъ же приидоша множество людий»71. Происходящее не могло не влиять на князей новосильского дома. В тексте посольских речей Ивана III конца XV в. сохранилось смутное свидетельство как будто бы о службе князей Федора Львовича Воротынского и Ивана Юрьевича Одоевского – Василию II72. Если оно достоверно, то сближение новосильских князей с Москвой предположительно тоже следует отнести к 1436 г. Кроме второй половины 1430‑х гг. сложно предположить другой период союза князя Федора Львовича с Москвой, поскольку в начале 1440‑х гг. он уже вновь находился на литовской службе.

Договор князя Федора Львовича с великим князем литовским Казимиром сохранился в составе пятой книги записей Литовской метрики в копии конца XVI в. Другой дошедший до нас экземпляр находится в собрании А. Нарушевича в списке XVIII в. и представляет собой латинский текст той же грамоты. Датировка договора требует особого комментария. В публикации русского текста: «А писано в Троцехъ, под леты Рожества Хр(и)с(то)ва 1447, м(е)с(я)ца фев(раля) 20 день, инъдик 5»; то же в публикации латинского текста: «Datum in Troki, Anno a Nativitate Domini 1447, mensis Februarii 20 die, indictione quinta». Эта дата содержит противоречие, поскольку 20 февраля 5 индикта соответствует 1442 г., а не 1447 г., как указано в обоих списках. В первой публикации П. А. Муханов напечатал «1447», как в рукописи73. То же в публикации латинского текста, изданного Ю. Шуйским74. Однако в следующей публикации русского текста И. И. Григорович без всяких объяснений напечатал «1442»75. Далее Л. В. Черепнин напечатал «1447», но в сноске заметил, что «должно быть: 1442»76. В публикации, подготовленной Э. Банионисом, в сноске высказано другое мнение, что здесь «явная ошибка переписчика», вероятно, сделанная еще в XVI в. Но за основу датировки предложено брать «1447» г., а «инъдик 5» считать ошибкой, поскольку 20 февраля 1447 г. соответствует 10 индикту77.

В этой связи нужно заметить, что применение индиктов для датировки актов было вполне обычным. Необычным же для русских актов и в частности для литовско-новосильских договоров является датировка в западной традиции «под леты Рожества Хр(и)с(то)ва», а не от сотворения Мира. Это, видимо, говорит о том, что составитель грамоты был католиком. Если недошедший до нас оригинал был датирован на латыни, то в поздних списках погрешность датировки составляет всего один символ «V». Отсюда расхождение даты на пять лет. Указано «MCCCCXLVII», но должно быть «MCCCCXLII». Целесообразность заключения литовско-воротынской грамоты именно в начале 1440‑х гг. была обусловлена положением договоров, восходящим к «Витовтову докончанию» 1427 г. В нем предусматривалось продолжение службы новосильских князей Литве после смерти одного из участников договора: великого князя литовского или старшего новосильского князя. Условия этой службы должны были скрепляться таким же договором, иначе предыдущий договор считался расторгнутым. По различным причинам возобновление предыдущих литовско-новосильских договоров могло несколько затягиваться. В 1432 г. оно было обусловлено смертью Витовта и князя Юрия Романовича. Затем с Сигизмундом новосильские князья, видимо, не имели договорных отношений. Но в 1440 г. на литовском престоле вновь сменился великий князь. В этой связи в 1442 г. князь Федор Львович возобновил с ним отношения по «Витовтову докончанию». Он находился на литовской службе, являлся козельским наместником 1 и с середины XV в. получал от короля Казимира богатые земельные пожалования. Среди них – волости Лагинск и Крайшино вокруг Воротынска, южнее располагался город Перемышль с волостью Озереском 2. Возможно, в Перемышле находился удел князя Михаила Федоровича, поскольку позже он отошел к его сыну князю Ивану Михайловичу. В источниках конца XV в. князь Иван Михайлович зачастую называется именно Перемышльским 3. После смерти его дядей Дмитрия и Семена Федоровичей, Воротынск отошел к Ивану III 4. Однако затем князь Иван Михайлович получил Воротынск от Василия III 5. Далеко на западе, в верховьях рек Угры, Болвы и Снопоти, князю Федору Львовичу были пожалованы волости: Демена со Снопотцом, Городечна с Колуговичами, Ужеперет и Ковыльна 6. Позже к ним добавились и другие волости 7. Приблизительно с середины XV в. все литовские пожалования воротынским князьям стали смоленскими «пригородами», т. е. административно были подчинены Смоленску 8. В самом Смоленске Казимир пожаловал князю Федору Львовичу Немчиновский двор 9. При этом в треугольнике между волостями Деменой, Снопотцом и Ковыльной располагались волости Любунь, Ближевичи и Печки, вероятно, принадлежавшие Смоленской епископии. Указание источника на принадлежность Любуни, Ближевичей и Печек Смоленскому владыке относится к концу 1493 – началу 1494 гг. 10. В то время Смоленским епископом был Иосиф Болгаринович, который лишь незадолго до этого был переведен в Смоленск из Слуцка 11. Если он не владел этими волостями издавна, то и возможность их скорого приобретения внутри владений воротынских князей сомнительна. Поэтому обратим внимание на то, что еще в середине XII в. в верховьях реки Болвы располагался город Оболвь (вблизи Демены XV в.) 12. В нем собиралась гостинная дань, с которой шел доход Смоленской епископии и Смоленскому владыке 13. Вероятно, схожее положение дел сохранялось и к концу XV в. В таком случае волости смоленского владыки имели не персональную, а епархиальную принадлежность. Таким образом, князь Федор Львович был тесно связан со Смоленской землей и Смоленской епископией, но при этом, как оказывается, состоял в общении с духовенством Северо-Восточной Руси (на тот момент уже Московской митрополии).

События 1480 г. тесно связанны с Воротынском. К этому времени действия великого князя московского Ивана III спровоцировали ссору с его родными братьями – князьями Андреем (старшим) и Борисом. Внутренние московские разногласия усугублялись обострением московско-литовских и московско-ордынских отношений. Воспользовавшись усобицами московских князей, король Казимир IV направил послов к хану Большой Орды Ахмату, «и советъ учиниша приити на великого князя, царю отъ себе полемъ, а королю отъ себе» 14. Для обороны своих рубежей московские войска выдвинулись на берег Оки к Серпухову и Коломне. Услышав об их расположении, хан Ахмат решил обойти их со стороны р. Угры: «Царь же Ахмат поиде со всеми своими силами мимо Мченескъ и Любутескъ и Одоевъ, и пришед ста у Воротыньска, ожидая к себе королевы помощи» 15. Согласно Ростовскому владычному своду, «знахаре ведяху его ко Оугре реце на броды» 16. Очевидно люди, которые «знали» дорогу и вели татар на Угру были местными. Позже московская сторона назвала имя одного из проводников татар – это «Сова Карповъ» 17. Литовская метрика с 1486 по 1498 гг. упоминает некоего «Ивашку» по прозвищу «Сова», причем до 1495 г. его род занятий не определен 18. Вероятно, это тот самый «Иван Карпович», который в начале 1490‑х гг. был боярином князя Семена Воротынского 19, а в 1480 г., возможно, служил его отцу – князю Федору Львовичу. Так становится понятной связь хана Ахмата с Воротынском – поход татар поддерживался князьями новосильского дома в рамках литовско-ордынских соглашений. Однако основные силы Казимира IV на помощь Ахмату не приходили: «король самъ к нему не поиде, ни силы своея не посла, поне же бо быша ему свои усобици», поскольку «тогда бо воева Минли Гиреи царь крымскыи королеву землю Подольскую, служа великому князю (Ивану III – Р. Беспалов)» 20. Кроме того, великий князь московский тайно послал на ладьях по Волге в Большую Орду свои войска 21. Вскоре Ивану III удалось примириться со своими братьями Андреем (старшим) и Борисом, а также – получить от них солидное подкрепление. Ахмат же, не дождавшись помощи от Казимира IV, отступил от Угры и пошел «по Литовъскои земле по королеве державе, воюя его землю за его измену» 22. В Устюжских летописях отмечено, что он «Воротынеск и иные городы, села и волости, много поимал и в полон поведе безчисленное множество» 23. При описании «Угорщины» текст Вологодско-Пермской летописи с 1480 по 1538 гг. не находит себе аналогов в других летописных сводах, восходящих к официальному великокняжескому летописанию 1480–1481 гг. 24 Он передает совершенно особые сведения о разорении ханом Ахматом Верхнего Поочья: «а градов литовских пленил: Мченескъ, Беле́в, Одоев, Перемышль, два Воротынска, старои да новои, два Залидовы, старои да новои, Опаков, Серенескъ, Мезыскъ, Козелескъ. А всех градов плени 12, милостью божьею не взя, а волости все плени и полон вывел. А прочь царь пошол от Угры в четверг, канун Михайлову дни». 25

После отступления татар многие князья новосильского дома еще продолжали верно служить Казимиру IV. Возможно, в качестве компенсации за татарское разорение князь Федор Львович Воротынский получил от короля в вотчину город Лучин 26. В 1482 г. Иван III вновь добился военной помощи от хана Менгли-Гирея, направленной против Литвы. В сентябре этого года крымские войска внезапно напали на Киев, сожгли его и разорили еще 11 порубежных городов 27. В этой связи воротынские князья вместе с одоевскими родичами в составе крупного литовского войска ходили оборонять Киевскую землю от нашествия крымских татар 28. К осени 1482 гг. князь Федор Львович скончался. Пребывая в Киевской земле, его потомки внесли его имя в синодик Киево-Печерского монастыря («Род княз(я) воротыньского: княз(я) Феодора, княг(иню) М(а)рию, княз(я) Василиа»)) 29.

10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Великому княжеству Литовскому [АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101; РГАДА, фонд 79, опись 3, eд. хр. 2, л. 2–2 об.].

Ж.: МАРИЯ КОРИБУТОВНА, Maria Korybutówna z pewnością została wydana za mąż za Fiodora Lwowica w jakiś czas po opanowaniu Worotyńska przez Litwę, co miało miejsce przed 3 lipca 1407 roku 30.

Редкие источники по истории России. Вып. 2: Новые родословные книги XVI в. / АН СССР. Ин‑т истории СССР; Сост. З. Н. Бочкарева, М. Е. Бычкова. М., 1977 (далее – РИИР. Вып. 2). С. 43, 112; Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 1. М.: Университетская типография, 1787. С. 180.

10 Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. Историко-генеалогическое исследование. М.: «Наука», 1986. С. 75; Родословная книга по трем спискам с предисловием и азбучным указателем // Временник Императорскаго общества истории и древностей российских. Кн. 10. М.: /С. 35/ Университетская типография, 1851. С. 70, 156–157; Родословная келейная книга святейшаго государя Филарета Никитича патриарха всея России // Юбилейный сборник Императорскаго С.-Петербургскаго архелогогическаго института. 1613–1913. СПб.: Синодальная типография, 1913. С. 41.

11 Lietuvos metrika. Kniga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 (далее – LM. Kn. 5). №130–132. P. 247–248; ДДГ. №39. С. 117–118; №49–50. С. 149–150.

12 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1892. С. 309–310; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 279–280, 585; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, 1906. С. 50, 61–62, 69, 105; Несмотря на то, что происхождение воротынских князей от князя Федора Львовича твердо установлено, в историографии остается еще одна трудноразрешимая проблема. Судя по договорной грамоте 1483 г., в конце XV в. князь Иван Михайлович Воротынский наверняка знал, что является внуком князя Федора Львовича (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб.: Типография II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1846 (далее – АЗР. Т. 1). №80. С. 100–101). Однако в 1557 г. внуки князя Ивана Михайловича приказали духовенству Анастасова монастыря: «пети и обедни служити по князе Феодоре Юрьевиче Воротынском» (Троицкий Н. И. Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь (упраздненный) // Тульские древности. Тула: Приокское книжное издательство, 2002. С. 278). В синодиках посмертно князь Лев Романович нигде не назван иноком и не имеет второго имени. Поэтому не ясно, откуда у князя Федора Львовича взялось второе отчество.

13 Филарет, архиепископ. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5. Чернигов: Типография Шапиры, 1874. С. 44.

14 Поменник Введенської церкви в Ближних Печерах Киево-Печерської Лаври / Упорядкування та вступна стаття Олексiя Кузьмука // Лаврьский альманах. Вип. 18. Київ, 2007. С. 18, 19.

15 LM. Kn. 5. №137. P. 254–255; ДДГ. №60. С. 192–193; Леонид, архимандрит. Описание лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М.: Университетская типография, 1875. Кн. 4. V. Смесь. С. 106–107, 139.

16 Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Польско-Литовским. Т. I. (С 1487 по 1533 год). // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. СПб.: Типография Ф. Елеонскаго и Ко, 1892 (далее – СИРИО. Т. 35). С. 5, 62, 65.

17 Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся / /С. 36/ Изд. Новиков Н. [И.] Ч. 6. М.: Типография компании типографической, 1788 (далее – ДРВ. Ч. 6). С. 447.

18 ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 182–183; О датировке упоминания князя Юрия Романовича в русских летописях см.: Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2009. С. 205–207.

19 CEV. №1298. S. 779.

20 СИРИО. Т. 35. С. 136.

21 LM. Kn. 6. №530. P. 312.

22 ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 232; Wolff J. Rόd Gedimina. Dodatki i poprawki do dzieł Hr. K. Stadnickiego: «Synowie Gedimina», «Olgierd i Kiejstut» i «Bracia Władysława Jagiełły». Krakόw: W drukarni Wł. L. Anczyca i Spόłki, 1886. S. 152–154.

23 ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 236; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 550.

24 ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 182–183; О датировке их упоминания в русских летописях см.: Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года. С. 205–207.

25 При заключении договора второй половины 1453 – начала 1454 гг., князь Василий Ярославич целовал крест к Василию II за себя и за своего сына князя Ивана (ДДГ. №56. С. 168–175). А. Б. Мазуров и А. Ю. Никандров заметили, что княжичи имели право самостоятельно целовать крест с 12 лет. И сделали вывод, что князю Ивану еще не было 12 лет, но он и не был младенцем. На этом основании датировали время его рождения серединой 1440‑х гг. (Мазуров А. Б., Никандров А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине XIV – первой половине XV вв. М.: «Инлайт», 2008. С. 262). Однако необходимость целовать за него крест может объясняться как раз тем, что он достиг 12 лет, но не присутствовал при составлении грамоты. То есть он мог родиться не ранее 1434 г. (времени женитьбы князя Василия Ярославича), но и не позднее начала 1440‑х гг. Так или иначе, вряд ли брак самого князя Ивана Васильевича Большого состоялся ранее второй половины 1450‑х – начала 1460‑х гг.

26 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 472; CEV. №369. S. 150; По мнению Я. Тенговского, между разорением Воротынска и браком князя Федора Воротынского имеется связь (Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1999. S. 114–115). Однако по источникам она не прослеживается.

27 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 477; ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 236.

28 Беспалов Р. А. Опыт исследования «Сказания о крещении мценян в 1415 году» в контексте церковной и политической истории Верхнего Поочья // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XIII Всероссийской научной конференции. Калуга, 7–9 апреля 2009 г. Калуга: Изд-во «Полиграф-Информ», 2009. С. 27–34.

29 CEV. №1298. S. 779.

30 CEV. №1329. S. 799; О датировке письма шута Генне см.: Беспалов Р. А. Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2008. С. 256–259.

31 Lietuvos metrika. Kniga Nr. 3 (1440–1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 1998 (далее – LM. Kn. 3). P. 37.

32 LM. Kn. 3. P. 39.

33 LM. Kn. 5. №132. P. 248–249; ДДГ. №50. С. 149–150.

34 Князь Михаил Федорович не был участником литовско-воротынского договора 1483 г. (АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101).

35 СИРИО. Т. 35. С. 247.

36 ДДГ. №89. С. 355.

37 LM. Kn. 6. №530. P. 312; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 212–213. По смерти княгини Анны ее имение Лоск было передано великим князем литовским Казимиром († 7 июня 1492 г.) пану Петру Яновичу, видимо, в то время, когда он уже был троцким воеводой (достоверно с 1491 г.) (Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795. Krakόw: W drukarni Wł. L. Anczyca i Spόłki, 1885. S. 57).

38 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 12–13; Литовская метрика. Отдел первый. Часть первая: Книги записей. Т. 1. // Русская историческая библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Т. 27. СПб.: Сенатская типография, 1910. №75. Стб. 587–588; Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т. 2. Вильна: Печатня Губернскаго правления, 1867. №5. С. 6.

39 Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой половины XVI в. М.: «Археографический центр», 1995. С. 38–39.

40 Первая редакция «похвалы Витовту» сохранилась в рукописи 1428 г., но она была составлена до августа 1427 г., когда «великий князь одоевский» еще не находился на литовской службе, поэтому первоначально не был упомянут в «похвале» (ПСРЛ. Т. 17. СПб., 1907. Стб. 417–420). Вторая редакция «похвалы» вошла в состав рассказа о коронации Витовта в 1430 г. В ней уже сообщается о службе Витовту «великого князя одоевского» (ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 59, 76, 108).

41 LM. Kn. 5. №130. P. 247; ДДГ. №39. С. 118.

42 LM. Kn. 5. №137. P. 254; ДДГ. №60. С. 192; У князя Ивана Юрьевича Одоевского и его белёвских племянников разные отцы, поэтому фраза «великии княз(ь) Витовтъ, отца нашого держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи» относится только к князю Ивану Юрьевичу.

43 Письмо датировано: «am sontag infra octavas Corporis Christi anno domini etc. tricesimo secundo» – «в воскресенье недели праздника Тела и Крови /С. 38/ Христовых, год тридцать второй» (GStAPK OBA. 6138). Цитируется с учетом уточнений датировки и перевода письма, выполненных С. В. Полеховым, которому я выражаю искреннюю признательность за предоставление оригинала.

44 Kotzebue A. Switrigail. Ein Beytrag zu den Geschichten von Litthauen, Rußland, Polen, Preussen. Leipzig: bey Paul Gotthelf Kummer, 1820. S. 75.

45 Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский, или дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской. СПб.: Типография Медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1835. С. 127; О публикации сочинения А. Коцебу на русском языке см.: Корф М. А. История издания в русском переводе сочинения Коцебу: «Свидригайло, великий князь литовский» // Русский архив. М.: Типография Грачева и К., 1869. №4. Стб. 613–628.

46 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. М., 2000. Стб. 113.

47 Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних // Исторические записки. М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. Т. 40. С. 225.

48 РИИР. Вып. 2. С. 112; Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Польско-Литовским государством. Т. III. (1560 – 1571 гг.). // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 71. СПб.: Типография А. Катанскаго и Ко., 1892. С. 510.

49 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 477.

50 LM. Kn. 5. №130. P. 247; №137. P. 255; ДДГ. №39. С. 118; №60, С. 193.

51 CEV. №1181. S. 688; №1298. S. 779.

52 СИРИО. Т. 35. С. 120.

53 ДДГ. №83. С. 330; СИРИО. Т. 35. С. 126, 130; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 1. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. №29. С. 17.

54 LM. Kn. 5. №78.2. P. 135.

55 Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514): Užrašymų knyga 8 / Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. №80. P. 127; Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 2. СПб.: Типография II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1848. №43. С. 55.

56 Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Крымскою и Нагайскою Ордами и с Турцией. Т. I. (С 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольскаго ига в России) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 41. СПб.: Типография Ф. Елеонскаго и Ко., 1884. С. 269.

57 Выражение «Одоевъ въ головахъ» см.: Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Крымом, Нагаями и Турциею. Т. II. 1508–1521 гг. // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 95. СПб.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1895. С. 154.

58 ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 34, 57, 75, 106, 140–141, 162–163, 188–189, 209, 230–231.

/С. 39/ 59 Филарет, архиепископ. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5. С. 44; ДРВ. Ч. 6. С. 447.

60 ДДГ. №39. С. 117–118; №49. С. 149; №50. С. 149–150; LM. Kn. 3. P. 37, 39.

61 АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101; СИРИО. Т. 35. С. 20, 21, 35 и др.

62 Практика применения слова «etc.» для сокращения сложносоставных титулов была распространена. Например, титул Витовта указывался как: «grosfurste czu Lithauwen etc.» – «великий князь Литвы и др.» (CEV. №1298. S. 778–779).

63 Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 39–41.

64 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 58.

65 Wolff J. Rόd Gedimina… S. 154–155.

66 РИИР. Вып. 2. С. 43.

67 LM. Kn. 5. №130. P. 247–248; ДДГ. №39. С. 117–118; АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101.

68 LM. Kn. 5. №137. P. 254–255; ДДГ. №60, С. 192–193; Казакоў А. У. Невядомае даканчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя Навасільскага і Адоеўскага Міхаіла Іванавіча 1481 г. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Минск: РИВШ, 2010. С. 297–300; Выражаю благодарность А. В. Казакову за предоставление грамоты 1481 г. еще до ее публикации.

69 Jana Długosza kanonika krakowskiego Diejόw polskich / Perzeklad Karoła Mecherzyńskiego. T. IV. Kraków: W drukarni «Czasu» W. Kirchmayera, 1869. S. 444.

70 Kotzebue A. Switrigail… S. 133–134; Коцебу А. Свитригайло… С. 221–223.

71 ПСРЛ. Т. 21. Вторая половина. СПб., 1908. С. 615.

72 СИРИО. Т. 35. С. 51, 62.

73 Сборник Муханова. М.: Университетская типография, 1836. №4. С. 4–5.

74 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. Pr. 2. / Collectus opera Augusti Sokołowski, Josephi Szujski // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Crakoviae: W drukarni «Czasu», 1876. №8. S. 13–14.

75 АЗР. Т. 1. №41. С. 55–56.

76 ДДГ. №39. С. 117–118.

77 LM. Kn. 5. №130. P. 247–248.

78 СИРИО. Т. 35. С. 84.

79 Леонид, архимандрит. Описание лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря. С. 106–107.

80 СИРИО. Т. 35. С. 136.

КНЖ. [......] ЛЬВОВНА ВОРОТЫНСКАЯ

М.: КН. ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ КРАСНЫЙ ДРУЦКИЙ, наместник витебский.

КН. ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ

Первое упоминание Федора Юрьевича как предка воротынских князей содержится

в сборнике «Начало русскых князеи» конца 1520‑х – середины 1530‑х гг. Этот сборник принадлежал монаху Иосифо-Волоколамского монастыря Дионисию Лупе (князю Даниле Васильевичу Звенигородскому), одному из потомков князей Черниговских. Позднее та же версия была представлена в Румянцевской редакции родословных книг 1540‑х гг. и в Государевом родословце. С последним источником, имевшим официально признанный характер, представители князей Воротынских должны были быть хорошо знакомы31

Еще один «женский» вклад отразился в записи князей Воротынских из того же синодика Успенского собора: «княгине Марьи княж Федорове Юрьевича Воротынскаго и сыну ее князю Михаилу». Как и в предыдущем случае, князь М.Ф. Воротынский находился в свое время на литовской службе. Более того, видимо, именно он упоминался в Волоколамском патерике как инициатор убийства Матвея Варнавина, человека «добро детелна и боголюбива», то есть, не отвечал требованиям христианского благоверия. Впоследствии он «смертию напрасною умре»32. В современной историографии принято считать его сыном князя Федора Львовича Воротынского. Существование же Федора Юрьевича из родословной росписи князей Воротынских списывается на часто встречающиеся ошибки их составителей. Р.А. Беспалов, придерживаясь этой точки зрения, обратил однако внимание на требование воротынских князей братии одоевского Анастасова монастыря в 1557 г. «пети и обедни служити по князе Феодоре Юрьевиче Воротынском». Следом упоминался корм по князе Михаиле Федоровиче33. Трудно объяснить незнание аристократами князьями Воротынскими имен своих предков, живших всего столетие назад, тем более, что они на протяжении всего этого времени сохраняли непрерывную связь со своими родовыми княжескими центрами. Стоит отметить, что приведенная ранее память Воротынских из синодика Успенского собора присутствовала в Мазуринском списке, составленном в самом начале 1490‑х гг., то есть, является наиболее ранней фиксацией факта существования этого князя. Очевидно, что упомянутый здесь Федор Юрьевич, а точнее – его жена Мария, должны были иметь какие-то связи с Москвой. Женой Федора Львовича Воротынского была Мария Корибутовна. Вряд ли, однако, ее можно отождествить с Марией из синодика московского Успенского собора.Эти связи существовали еще до 1487 г., когда на службу к Ивану III перешел князь Иван Михайлович Перемышльский, предок князей Воротынских.

Параллельное существование двух Федоров (Львовича и Юрьевича) среди князей Воротынских подтверждается записью их рода в синодике Кирилло-Белозерского монастыря конца XV – первой четверти XVI в. В общем ряду здесь несколько раз было отмечено имя Федор. Следуя логике текста, в первом случае его вполне можно считать сыном Георгия (Юрия Романовича)34: «Князя Михаила, князя Романа, князя Георгия, князя Ионы, князя Ионы, князя Федора, князя Михаила, князя Михаила, князя Лва, князя Федора, князя Федора, князя Симеона, князя Киприана, князя Евмениа, князя Тихона, князя Логгина, князя Димитрея, князя Евдокима, княгиню Ефросинию».

В синодике ризницы Троице-Сергиева монастыря в княжеской части встречается

князь Федор Воротынский. Вполне вероятно, что речь шла именно о Федоре Юрьевиче. Отмечена здесь была и княгиня Мария. Среди имен обычных вкладчиков присутствовала память «князю Патрикею (Воротынские), князю Василию, княгине Марии»35 Редкое имя Патрикий присутствовало также в памяти рода князя Дмитрия Воротынского из синодика Иосифо-Волоколамского монастыря 1597 г. Не исключено, что речь в данном случае шла об ее предках.

∞, МАРИЯ ....,

Покоління ІІ

2/1. КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (†1472/1477)

удельный князь из рода Воротынских. Михаил был старшим сыном Федора Львовича и новгород-северской княжны Марии Корибутовны, дочери князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича. Возможно, в Перемышле находился удел князя Михаила Федоровича, поскольку позже он отошел к его сыну князю Ивану Михайловичу. В источниках конца XV в. князь Иван Михайлович зачастую называется именно Перемышльским 36. Михаил Фёдорович Воротынский скончался рано и управление его долей Воротынского княжества перешло к его единственному сыну Ивану Воротынскому (ум. 1535).

В Волоколамском патерике находится рассказ о трагических событиях в Воротынске; он входит в состав «Повестей отца Пафнутия», его автором называется прп. Иосиф. По мнению В. О. Ключевского, «Повести отца Пафнутия» записал некий Данила Моисеев, вероятно, бывший инок Пафнутьева монастыря. В патерик они были включены после смерти Иосифа его племянником Досифеем (Топорковым), не ранее 1546 г.[9] Оттуда вместе с «Повестями отца Пафнутия» рассказ попал в отдельную редакцию Жития прп. Пафнутия Боровского, где получил название «О убиении богобоязлива мужа». Досифей (Топорков), по всей видимости, собирал материалы для патерика на протяжении весьма длительного времени. Л. А. Ольшевская отметила, что одним из его информаторов еще в начале XVI в. мог быть его дядя – младший брат прп. Иосифа Волоцкого Вассиан (Санин), с 1506 г. архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский[10].

«Некогда,– рассказывал [Иосиф],– был я послан отцом (Пафнутием.– Р. Б.) в город Воротынск к бывшему там князю ради некоторых нужд и нашел его в великой скорби: у князя был некий человек, очень любимый им, добродетельный и боголюбивый, который всегда давал ему полезные советы, имя его было Матвей, а отчество Варнавин. Сын же князя ненавидел его, ибо тот давал отцу не такие советы, как он хотел, и поэтому приказал одному из своих слуг убить его. Князь же об этом ничего не знал. Когда убили Матвея, всесильный Бог захотел отомстить за кровь праведного, возопившую к нему от земли, как в древности ([возопил голос крови] – Р. Б.) Авелева. И поэтому сын князя, приказавший убить Матвея, вскоре внезапно умер. Также и убивший праведного по его приказу умер злой и неожиданной смертью. И мать того убийцы захотела на третий день по существующему обычаю принести дары в память о нем. Священник же облачился в одежды и послал за просфорами, желая начать проскомидию, чтобы принести дары об убийце. Пекущий просфоры открыл печь, чтобы взять их и отправить к священнику, и увидел печь, полную крови. Священник же и все бывшие с ним в великом страхе прославили Бога, отомстившего за кровь праведного, несправедливо пролитую, и поняли, какое наказание приняли убийцы праведного, ибо лишены они были всякой помощи»[11].

В Житии прп. Пафнутия Боровского данный рассказ Иосифа помещен после рассказа о явлении во сне о. Пафнутию недавно умершего брата Ивана III князя Юрия Васильевича († 12 сентября 1473 г.). В составе Волоколамского патерика между этими рассказами вклинились еще два недатированных рассказа о внутренней жизни Пафнутьева монастыря. На этом основании поездку Иосифа в Воротынск следует датировать периодом с конца 1473 г. до смерти Пафнутия Боровского († 1 мая 1477 г.). Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников справедливо указали, что в рассказе речь идет о князе Федоре Львовиче Воротынском[15]. Действительно, князь Федор Львович Воротынский был жив еще осенью 1480 г., когда «царь (Ахмат.– Р. Б.) был на Угре»[19].10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Литве[22]. В договоре названы князья Дмитрий и Семен Федоровичи, которые, таким образом, после смерти отца еще оставались живыми, а, значит, не могли быть причастными к убийству Матвея Варнавина[23]. Также назван их «братанич» (сын их брата) князь Иван Михайлович. При заключении договора он уже мог самостоятельно целовать крест, т. е. достиг возраста 12 лет, следовательно, родился не позднее начала 1471 г. Отец последнего князь Михаил был старшим сыном князя Федора Львовича[24], но к моменту заключения договора 1483 г. уже скончался. Следовательно, инициатором убийства Матвея Варнавина являлся именно князь Михаил Федорович.После смерти митрополита Григория († 1472 г.), приблизительно в апреле 1473 г. на митрополичью кафедру Великого княжества Литовского был выдвинут Смоленский владыка Мисаил. Тогда же было составлено послание папе римскому о его желании приобщиться к унии, и направлено в Рим через папского посла Антонио Бонумбре[62]. Как заметил Б. Н. Флоря, стремление некоторых представителей православного общества Великого княжества Литовского к возобновлению контактов с Римом было обусловлено их желанием достичь равноправия с католиками и получить соответствующие государственные привилегии. Вместе с тем сохранялась их приверженность к традиционному учению греческой Церкви. Однако православные инициаторы возобновления унии опирались не на сами решения Ферраро-Флорентийского собора, а на послание митрополита Исидора 1439 г., в котором не отразились уступки греков по догматическим вопросам. Они имели очень слабое представление о том, на какие перемены им придется пойти, и оказались к ним совсем не готовы. Их униатские инициативы не в полной мере соответствовали положениям Флорентийской унии 1439 г., а потому наталкивались на возражения католиков и потерпели неудачу[63]. Видимо, в этой связи ответ папы на письмо Мисаила затягивался.

Тем временем, канонического утверждения Мисаила в роли митрополита не происходило. В начале 1476 г. из Константинополя в Литву пришел законно поставленный православный митрополит Спиридон, но был схвачен королем Казимиром и помещен в тюрьму. В марте 1476 г. владыка Мисаил и его сторонники направили новое послание к папе, которое также не получило желаемого ими продолжения[64]. К началу 1480‑х гг. Мисаил умер, а конфессиональная политика Казимира зашла в тупик. Добиться унии с Римом не удалось, а попытки разорвать связи с Константинополем наталкивались на упорное сопротивление влиятельных кругов православного общества Великого княжества Литовского[65].

Исследователи не раз отмечали, что круг авторов послания к папе 1476 г. был довольно узким. Однако в части Смоленской земли его представительство оказалось весьма солидным. Сам владыка Мисаил до своей смерти сохранял за собой управление Смоленской епископией. Именно ему подчинялся ряд волостей, расположенных в верховьях реки Болвы внутри владений князя Федора Львовича Воротынского. Сторонником унии выступал и князь Дмитрий Вяземский, старший в роду вяземских князей[66]. В то время зять владыки Мисаила Богдан Семенович Сопега был господарским писарем[67]. Он вместе с братьями по наследству владел городом Опаковом[68] на реке Угре, который располагался недалеко от Воротынска. Все это были старые знакомые князя Федора Львовича. Еще отец Богдана – Семен Сопега, будучи господарским писарем, в 1448 г. составлял грамоту Казимира о пожаловании воротынскому князю упомянутых земель в верховьях рек Угры, Болвы и Снопоти[69].

Следует полагать, что именно с апреля 1473 г. в среде смоленских феодалов стала настойчиво распространяться идея о приобщении к унии. Однако она встретила сопротивление у значительной части духовенства Великого княжества Литовского, связанных с ним князей и бояр, и тем более вызывала отторжение у духовенства Московской митрополии. Заключение в тюрьму православного митрополита Спиридона и подготовка к новому посланию папе в начале 1476 г., видимо, еще больше накалили обстановку. Эти события не могли пройти мимо князей, бояр и церковных иерархов Смоленской земли и Верхнего Поочья. Именно на этом историческом фоне в семье воротынских князей произошли описанные драматические события. Думается, не случайно прп. Иосиф Волоцкий подчеркивал несогласие князя Михаила Федоровича с позицией местного православного духовенства и духовенства Московской митрополии. Тем самым Иосиф, вероятно, включал князя Михаила Воротынского в число сторонников Смоленского владыки Мисаила с их планами приобщиться к унии. В их устремлениях можно усмотреть тот самый грех, который они еще не совершили, но желали совершить. Согласно библейской истории, именно недобрые помыслы Каина, от которых он не желал отступаться, привели его к совершению убийства.

На языке оригинала князь Михаил Федорович умер «напрасной» смертью[70]. В переводе Л. А. Ольшевской – «внезапной», «неожиданной». Она страшна тем, что наступила без покаяния за совершенное преступление (убийство Матвея Варнавина), что необратимо отягощало его душу перед Богом, поскольку после смерти покаяния нет. Примечательно, что в ряде синодиков среди записей о поминовении князя Федора Львовича Воротынского и его сыновей князей Дмитрия и Семена, его старший сын князь Михаил не упоминается[71]. Во вкладной книге Анастасова монастыря жена князя Михаила княгиня Евфросиния записана как «инока схимница»[72]. Многие, например белёвские и одоевские княгини, принимали монашеский постриг (иночество) перед смертью[73]. Однако княгиня Евфросиния не только стала монахиней, но затем приняла и схиму, т. е. высшую степень монашества, которая предписывала соблюдение строгих правил при ее жизни. Она совершала свой монашеский подвиг при живом сыне-наследнике, хотя при нем могла бы иметь защиту и до старости жить светской жизнью. Вероятно, ее схима была вынужденным шагом, вызванным необходимостью замаливать грех мужа. И только позже потомки князя Михаила Федоровича стали поминать своего предка 37. Таким образом, «напрасную» смерть князя Михаила Воротынского следует датировать периодом с конца 1473 г. до апреля 1477 г. (с начала униатской политики Смоленского владыки Мисаила до смерти прп. Пафнутия Боровского) или более узко: с начала 1476 г. до апреля 1477 г. (с момента обострения борьбы Смоленского владыки Мисаила с митрополитом Спиридоном до смерти прп. Пафнутия Боровского). Обе датировки согласуются с расположением интересующего нас рассказа в Волоколамском патерике.

Ж.: ИН. ЕВФРОСИНИЯ

[9] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 204–208, 294–295. Также см.: Дмитриева Р. П. Досифей Топорков (Вощечников) // Словарь книжников и книжности древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. А–К. Л., 1988. С. 201–203; Лурье Я. С. Патерик Волоколамский // Словарь книжников и книжности Древней Руси.Вып. 2. Ч. 2: Л–Я. Л., 1989. С. 163–166. О датировке составления патерика также см.: Древнерусские патерики... С. 330–332.

[10] Древнерусские патерики. С. 327; Лурье Я. С. Вассиан Санин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1. А–К. Л., 1988. С. 125–126.

[11] Древнерусские патерики. С. 204–205.

[19] Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. 1 (с 1487 по 1533 год). // Сборник Императорского русского исторического общества (далее – СИРИО). Т. 35. СПб., 1892. С. 136.

[22] АЗР. Т. 1. № 80. С. 100–101.

[23] Согласно литовско-воротынскому договору 1483 г., князья Дмитрий и Семен Федоровичи входили в корпорацию князей новосильских, одоевских и воротынских (АЗР. Т. 1. № 80. С. 100). В последний раз они упомянуты в марте 1498 г., и в то время, видимо, были старшими в роду новосильских князей (СИРИО. Т. 35. С. 247, 249). К 1504 г. Воротынск, видимо, как выморочный, отошел в собственность Ивана III (ДДГ. № 89. С. 355; Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV вв. // Проблемы источниковедения. Вып. 6. М., 1958. С. 319–320). Возможно, они умерли уже к апрелю 1500 г., когда Иван III отвечал Менгли-Гирею, что «одоевскихъ князей болшихъ (старших.– Р. Б.) не стало» (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Нагайскою Ордами и с Турцией. Т. 1 (с 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольского ига в России) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884. С. 306).

[24] Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб., 1906. С. 51–53.

[62] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241.

[63] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241–244, 277–278, 422.

[64] Макарий (Булгаков), митр.Указ. соч.Кн. 5. С. 40–50; Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241–252.

[65] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 253.

[66] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 248; Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1887. С. 199.

[67] О родстве владыки Мисаила с Богданом Сопегой см.: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 3. СПб., 1848. № 101. С. 231, 233. О службе Богдана Сопеги господарским писарем см.: Груша А. I. Канцырярыя Вялiкага княства Лiтоўскага 40‑х гадоў XV – першай паловы XVI ст. Мiнск, 2006. С. 144, 176–177.

[68] Lietuvos metrika. Kn. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6 / Parengė Algirdas Baliulis. Vilnius, 2007 (далее – LM. Kn. 6). № 243. P. 168.

[69] LM. Kn. 3. P. 37.

[70] Древнерусские патерики... С. 100.

[71] См. 2 опубликованных синодика Киево-Печерской лавры и синодик Воротынского Спасского, что на устье Угры монастыря (ГолубевС.Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия). Приложение. С. 31; Поменник Введенської церкви в Ближних Печерах Киево-Печерської Лаври / Упорядкування та вступна стаття Олексiя Кузьмука // Лаврьский альманах. Вип. 18. Київ, 2007. С. 26; Леонид [Кавелин], иером. Церковно-историческое описание упраздненных монастырей, находящихся в пределах Калужской епархии // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1863. Кн. 1. I. Исследования. С. 105–106).

[72] Троицкий Н. И. Указ. соч. С. 278; Леонид [Кавелин], иером. Церковно-историческое описание… С. 167.

[73] Кашкаров В. М. Синодик Покровского Доброго монастыря // Известия Калужской ученой архивной комиссии 1898 год. Вып. 2. Калуга, 1898. С. 25–26; Беспалов Р. А. Основание белёвского Спасо-Преображенского монастыря и белёвские удельные князья по монастырскому синодику // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула, 2008. С. 285.

Литература: Беспалов Р. А. О «напрасной» смерти князя Михаила Федоровича Воротынского.

3/1. КН. ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1483,1496)

второй сын князя князя Федора Львовича и Марии Корибутовны Северской, дочери князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича, князя Новгород-Северского. После смерти Фёдора Львовича Воротынское княжество была разделено между его тремя сыновьями: Михаилом, Дмитрием и Семеном. В 1470–80‑е годы служилый князь в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), позднее перешел на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу с тем же статусом, сохранив и отчасти увеличив родовые земли.

10 апреля 1483 г. воротынские князья Дмитрий, Семен и их племянник Иван

Михайлович возобновили свои отношения с Литвой, заключив договор с Казимиром IV по

«Витовтову докончанию» 38. Следовало бы ожидать, что вслед за этим они станут

переоформлять свои права на свои прежние литовские «пожалования», а также будут

претендовать на административную должность козельского наместника. В реестре актов

архива Радзивиллов под 6996 (1488) г. сохранилась запись: «List kniazia Dmitra

Worotyńskiego ktorym się zapisuię z zamkiem Kozielskim onemu danym krolowi Kazimierzowi do

Litwy dany w Wilnie dnia 12 marca z piecięcią małą wiszącą» 39. Из этой записи становится

очевидным, что с 1483 г. козельским наместником был не князь Дмитрий Федорович

Воротынский (старший в роду воротынских князей), иначе ему бы не пришлось повторно

вступать в эту должность в 1488 г. Если до начала 1480‑х гг. Козельск находился под

властью князя Федора Львовича Воротынского, то не исключено, что фактически им мог управлять его старший сын князь Михаил Воротынский, который умер около 1473–1477 гг. 40 В таком случае к началу 1480‑х гг. на козельское наместничество по наследству мог претендовать князь Иван Михайлович Воротынский (Перемышльский) – сын князя Михаила Федоровича и внук князя Федора Львовича. Тем самым предположительно можно объяснить, почему Козельск не оказался в руках князя Дмитрия Федоровича сразу после смерти его отца князя Федора Львовича. До августа 1487 г. князь Иван Михайлович перешел на московскую службу 41, после чего на козельское наместничество стал претендовать князь Дмитрий Воротынский, и официально получил его 12 марта 1488 г.

Во второй половине 1480‑х гг. в Верхнем Поочье между Москвой и Литвой шла

порубежная война. Князь Дмитрий Воротынский честно исполнял свою службу Литве и упорно сопротивлялся московским войскам. Дмитрий Воротынский владел Воротынском совместно с братом Семеном. Вначале братья Дмитрий и Семен Воротынские, верно служа Великому княжеству Литовскому, совершали разорительные набеги на соседние московские владения. В конце 1488 года отряд князей Воротынских совершил набег на Медынскую волость. Весной 1489 года одиннадцать московских воевод осадили Воротынск. Князья Дмитрий и Семен Воротынские руководили обороной своей столицы. Русские полки не смогли взять Воротынск, но сожгли городской посад и разорили окрестности, захватив в плен много местных жителей. Но к декабрю 1489 г. князь Дмитрий Фёдорович Воротынский со своим уделом перешёл из Литвы на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу (1462—1505). 22 декабря 1489 года Дмитрий Воротынский отправил в Вильно вместе с московским посольством прошение о снятии крестного целования, которым был скреплена вассальная присяга 42. Великий князь Литовский, Казимир, жаловался тогда что Дмитрий перешел с уделом своего брата, князя Семёна, всю казну последнего взял себе, бояр и всех слуг также захватил и насильно заставил служить себе. В 1490 году великий князь литовский Казимир Ягеллон приказал конфисковать у князя Дмитрия Воротынского города Серенск и Бышковичи.

Дмитрий Воротынский принял активное участие в Русско-литовской войне 1487—1494 годов. Великий князь Литовский, Казимир Ягеллончик, жаловался тогда что Дмитрий Воротынский на московскую службу перешёл с уделом своего брата, князя Семёна, всю казну последнего взял себе, бояр и всех слуг также захватил и насильно заставил служить себе. Кроме того, Дмитрий Фёдорович Воротынский также захватил несколько пограничные литовских городков и волостей. Были захвачены городки Серенск и Бышковичи, волости Лычино и Недоходов. В 1492 года князь Семен Федорович Воротынский, родной брат Дмитрия, со своим уделом перешёл из Литвы в московское подданство. В том же 1492 году по распоряжению великого князя московского Ивана III Васильевича князья Дмитрий и Семен Фёдоровичи и Иван Михайлович Воротынские совершили поход против князей Мосальских, сохранявших верность великим князьям литовским. Князья Воротынские захватили и сожгли город Мосальск.

В январе-феврале 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич организовал большой поход на пограничные литовские владения. Русская рать, состоящая из пяти полков, под предводительством князя Михаила Ивановича Колышка-Патрикеева, вторглись в литовские территории и захватила города Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были осаждены, взяты штурмом и сожжены. Верховские служилые князья Дмитрий и Семен Фёдоровичи Воротынские со своими дружинами участвовали в походе русской рати.

В феврале 1494 года в Москве был заключен вечный мир между Русским государством и Великим княжеством Литовским. Новый великий князь литовский Александр Казимирович (1492—1506), сын и преемник Казимира Ягеллончика, вынужден был признать переход большинства верховских князей, в том числе и Дмитрия Федоровича Воротынского, вместе с их уделами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Перейдя на московскую службу, князь Дмитрий Федорович сохранил власть над Козельском, и фактически город оказался под верховной властью Москвы. По этому поводу, король Казимир IV через своих послов заявил протест. Он указал, что московские люди не должны вступаться в Козельск, на который есть «особная грамота», то есть договор Казимира IV с Василием II середины XV в. В ответ Иван III предъявил более ранние московско-литовские договорные грамоты. Из них следовало, что по прежнему соглашению сторон Козельск со всеми козельскими местами должен принадлежать Москве. Литовским послам были даны разъяснения, что по той «особной грамоте» город предназначался «на обыск», и сторона, проигравшая в этом споре, должна была отступиться от Козельска «по старине»: «а восе та грамота особная о Козельску» 43. Интересно, что по многим другим спорным вопросам литовско-московские переговоры продолжались годами. Но по поводу Козельска аргументы московской стороны, видимо, были настолько убедительны, что никаких возражений от Литвы больше не последовало.

В развернувшейся войне Великое княжество Литовское терпело поражение и теряло инициативу на дипломатическом поприще. Великий князь литовский Александр вынужден был просить мира у Ивана III. В ноябре 1493 г. был составлен наказ литовским послам о том, как им вести переговоры о мире с московской стороной. В частности, выдвигались требования, чтобы Иван III отступился от Твери, но если он того не пожелает, то взамен пусть отдаст Козельск, а также вотчины князей мезецких (мищовских) и князя хлепенского 44. Однако на переговорах 23 января 1494 г. литовская сторона сама отказалась от притязаний на Тверь, а требования о Козельске так и не выдвигались 45. 5 февраля был заключен договор о мире, по которому Козельск со всеми козельскими местами впредь должен был принадлежать Москве 46. На московской службе князь Дмитрий Воротынский не был ущемлен, и сохранил за собой козельское наместничество. Согласно посольским книгам, к началу 1494 г. князь Дмитрий Воротынский имел власть над волостьми, которые «потянули к Козельску» 47.

К началу 1494 г.князь Дмитрий Федорович Воротынский волости Кцин(ь) «да Хвостовичи» держал и звал «себе вотчиною» 48. Волость Кцин(ь) была значительно удалена от Воротынска к юго-западу и локализуется по с. Кцынь на р. Рессета (правый приток р. Жиздра). Кцин(ь) находилась между Карачевом и Козельском и очевидно первоначально относилась к числу волостей Карачево-Козельского княжества49. Волость Хвостовичи, возможно, к концу XV в. выделилась из волости Кцин(ь), так как современное с. Хвастовичи находится к юго-западу от с. Кцынь50. В мае 1497 г. литовский великий князь Александр писал великому князю Ивану III о нападении князя Д. Ф. Воротынского на села Смоленского повета «на имя Местилово, а Кцинь, а Хвостовичи», пожалованные к тому времени литовским великим князем Семену Ивановичу Можайскому51. В своей грамоте великий князь Александр сообщал, что эти села «подавал был князю Ивану Одоевскому, а потом детем его князю Михаилу а князю Феодору» еще король Казимир52. После смертей князей Михаила и Федора Ивановичей Одоевских села были отданы во владение князю С. И. Можайскому, вероятно, в 1496 г.53 Однако московский служилый князь Д. Ф. Воротынский считал, что «те волости… издавна его», и не уступил их литовским наместникам54. Вероятно, Кцинью, как и Одоевым, они владели по долям (жеребьям)55.

В 1496 году Дмитрий Федорович Воротынский вместе с братом Семеном и племянником Иваном Михайловичем принимал участие в войне со Швецией (1495—1497) и в 1496 году участвовал в походе русского войска против шведов под Выборг.

Около 1498–1499 гг. он умер. В последний раз князь Дмитрий Воротынский упоминается в живых в марте 1498 г. 56. К августу 1499 г. козельским наместником был уже великокняжеский воевода Петр Михайлович Плещеев 57. Основал Спасо-Преображенский Воротынский монастырь. После смерти Дмитрия Федоровича его треть Воротынска перешла во владение великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который завещал её своему сыну Юрию Ивановичу Дмитровскому. После 1499 года единственным представителем рода остался их племянник — И. М. Воротынский (? ‑1535).

Ж.: КНЖ. АННА КОНСТАНТИНОВНА ПРИХАБСКАЯ (1511), дочь князя Константина Ивановича Прихабского-Бабич-Друцкого, от брака с которой не имел потомства.

бездетн.

4/1. КН. СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1483, †1497)

кн.Воротынск() кн.Мосальск() полк.воев.(1496) 3С:Фед.Юр. :Мария.

сын Федора Львовича Воротынского и Марии Корибутовны, княжны Новгород-Северской. После смерти своего отца Федора Львовича Воротынского его сыновья Михаил, Дмитрий и Семен унаследовали Воротынское княжество. Каждый из трех братьев владел третью Воротынска. 10 марта 1483 года Семён Фёдорович Воротынский вместе с братом Дмитрием и племянником Иваном Михайловичем принес вассальную присягу на верность королю польскому и великому князю литовскому Казимиру Ягеллону. Кроме трети Воротынска, Семену Федоровичу принадлежали городки Мосальск, Серпейск, Залидов, Городечна, Лучин и Опаков.

Вначале братья Семен и Дмитрий Федоровичи Воротынские верно служили великому князю литовскому Казимиру Ягеллончику, совершали разорительные набеги на пограничные московские земли. В конце 1488 года князья Воротынские совершили набег «с знамяны и и трубами» на Медынскую волость. Весной 1489 года великий князь московский Иван III Васильевич (1462—1505) организовал ответный поход на Воротынское княжество. Одиннадцать русских воевод под командованием князя Василия Ивановича Патрикеева вторглись в литовские пограничные владения и осадили Воротынск. Братья Дмитрий и Семен Воротынские руководили обороной своей удельной столицы. Русские воеводы не смогли захватить Воротынск, но сожгли посады и разорили городские окрестности, захватив много пленников.

Сын кн. Федора, Семен Воротынский, помимо унаследованных от отца волостей, получил еще от короля волость Мощин 58. В том же Смоленском повете находились села, пожалованные князьям Одоевским — Ивану Юрьевичу и его детям Михаилу и Федору (Местилово, Кцинь, Хвостовичи, Чернятичи и др.) 59; в Деменской волости Федор и Семен (отец и сын) Воротынские пожаловали село своему слуге Ивану Широкому, выдав последнему на это село жалованную грамоту 60. Князья Одоевские раздавали села смоленским боярам, скрепляя пожалования «листами» (грамотами) 61; в одной из позднейших подтвердительных грамот упомянуто, что смоленский боярин Боран Яковлевич «выслужыл сельца и з людми в Болваничох и в Велику на князи Михаиле и на брате его, на князи Федоре Ивановичы Одоевских» 62. При Казимире бояре кн. Воротынских получали пожалования и от господаря: позднее Семен Воротынский, слагая с себя крестное целованье литовскому господарю, упрекал великого князя Александра в том, в частности, что тот посланного к нему княжеского боярина «не жаловал, не чтил, как отець твой (Казимир. — М. К.) наших бояр жаловал, чтил» 63. Слова князя Семена находят документальное подтверждение в Литовской метрике: здесь сохранилась запись, относящаяся, вероятно, к 1486 г., о пожаловании жеребца боярину кн. Дмитрия Воротынского, Левше 64. Воротынские располагали, можно предположить, внушительными отрядами вооруженных слуг — судя по их набегам на соседние территории в 80–90‑х гг. XV в. В посольской книге под 1488 г. описан один из таких набегов «людей» кн. Дмитрия и Семена Воротынских на медынские волости — «з знамями и с трубами войною» 65. Перечислены и старшие над теми людьми (воеводы?): Иван Шепель, Иван Бахта, Федор Волконский, Звяга Иванов и Сеня Павлов 66. Упомянутый здесь Федор Волконский, вполне возможно, принадлежал к измельчавшему роду князей Волконских. Впоследствии, уже после перехода на службу к Ивану III, князья Воротынские «с своими полки» упоминаются в разрядах походов 1490‑х гг.

В декабре 1489 года князь Дмитрий Федорович Воротынский, брат Семена, перешёл со своим уделом на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Дмитрий Федорович перешёл в московское подданство «со всею своею отчиною» и захваченной им «дольницей» своего брата Семена, который сохранял верность вассальной присяге на верность Казимиру. Дмитрий Федорович Воротынский силой отобрал у своего брата Семена удел, а также захватил его казну и заставил его бояр и слуг перейти к себе на службу. Семен Федорович Воротынский сохранял верность великому князю литовскому Казимиру Ягеллону до самой его смерти в июне 1492 года.

В августе 1492 года великий князь московский и государь всея Руси Иван III Васильевич организовал крупный поход на пограничные литовские владения. Первое русское войско под командование князя Федор Телепня-Оболенского захватило города Мценск и Любутск. Горда были разорены и сожжены. В плен были взяты мценские и любутские бояре. В это же время второе войско во главе с Василием Лапиным и Андреем Истомой захватило городки Хлепень и Рогачёв. В сентябре князья Иван Михайлович Перемышльский и Одоевские захватили Мосальск, взяв в плен местных мосальских князей.

В конце 1492 года Семен Федорович Воротынский со своим удельным княжеством перешёл на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Согласно литовскому источнику, его принудил к этому родной брат Дмитрий Федорович Воротынский. В своей грамоте к новому великому князю литовскому Александру Казимировичу Семен Федорович Воротынский объяснил свой переход на московскую службу тем, что Великое княжество Литовское не смогло защитить его владений. Семён Воротынский перешёл в московское подданство не только с владениями, некогда пожалованными ему великим князем литовским Казимиром (города Городечня и Лучин-Городок с волостьми), но также и захватил города Серпейск и Мезецк. В том же 1493 году братья Дмитрий и Семен Федоровичи Воротынские совершили поход на Мосальское княжество, князья которого сохраняли верность Великому княжеству Литовскому. Князья Воротынские захватили, разорили и сожгли Мосальск.

В начале 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич организовал большой поход на пограничные литовские владения. Русская рать, состоящая из пяти полков, под предводительством князя Михаила Ивановича Колышка-Патрикеева, вторглись в литовские территории и захватила города Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были осаждены, взяты штурмом и сожжены. Верховские служилые князья Семен и Дмитрий Фёдоровичи Воротынские со своими дружинами участвовали в походе русской рати.

В феврале 1494 года в Москве был заключен вечный мир между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским. Новый великий князь литовский Александр Ягеллон (1492—1506), сын и преемник Казимира Ягеллончика, вынужден был признать переход большинства верховских князей, в том числе и Семена Федоровича Воротынского, вместе с их уделами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.

В 1496 году из своей болезни князь Семен Федорович Воротынский не смог принять участие в войне Русского государства со Швецией (1495—1497). В походе русской рати на Выборг участвовали его брат Дмитрий Федорович и племянник Иван Михайлович Воротынские со своими дружинами.

[РК – 98. С. 22.РК – 98. С. 27.; Кром М. М. «Меж Русью и Литвой» (Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца 15 — первой трети 16 в.)].

Среди поминаемых лиц в роду князей Сангушко в синодике Киево-Печерского монастыря встречался князь Семен Федорович Вортынский67.

КНЖ. /....../ ФЕДОРОВНА

М.: 1448 КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ МОЖАЙСКИЙ

КНЖ. ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ

МУЖ: КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЯРОСЛАВИЧ

КНЖ. АННА ФЕДОРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ

М.: КН. ИВАН ЛОСКИЙ

КНЖ. ФЕОДОСИЯ ФЕДОРОВНА

М.: КН. ЛЕВ БУЙНИЦКИЙ

генерация от Рюрика

5/2. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПЕРЕМЫШСКИЙ И ВОРОТЫНСКИЙ (1483, †1535.07.21, † Троицк.Серг.м‑рь)

— удельный князь из рода Воротынских, крупный русский военачальник, московский воевода, «слуга» и боярин, единственный сын удельного князя Михаила Фёдоровича Воротынского и его супруги Евфросинии.

10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Литве[1]. В договоре названы князья Дмитрий и Семен Федоровичи, а также их «братанич» (сын их брата) князь Иван Михайлович. При заключении договора он уже мог самостоятельно целовать крест, т. е. достиг возраста 12 лет, следовательно, родился не позднее начала 1471 г. Отец последнего князь Михаил был старшим сыном князя Федора Львовича [2], но к моменту заключения договора 1483 г. уже скончался.

Осенью 1487 года знатный удельный князь Иван Михайлович Перемышльский со своим удельным княжеством перешёл из литовского в московское подданство. Иван Михайлович Перемышльский начал пограничную войну с другими верховскими князьями, продолжавшими сохранять верность Великому княжеству Литовскому. Вслед за ним на русскую службу перешли его дядья Дмитрий Федорович Воротынский (в декабре 1489 года) и Семен Федорович Воротынский (в конце 1492 года). Князья Воротынские сложили с себя присягу на верность великому князю литовскому Казимиру Ягеллону и вместе со всеми своими городками и землями в верховьях Оки перешли на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.

В дальнейшем Иван Михайлович Перемышльский-Воротынский участвовал во многих походах как московский воевода. Так, в августе 1492 года в ходе русско-литовской войны 1487—1494 годов возглавлял вместе с князьями Одоевскими дружины, захватившие литовские пограничные города Мосальск и Серпейск. в январе-феврале 1493 года князь Иван Михайлович Перемышльский со своими дядьями Дмитрием и Семеном Федоровичами участвовал в большом походе московской рати под предводительством князя Михаила Ивановича Колышко-Патрикеева на литовские пограничные владения. Московские полки захватили городки Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были взяты штурмом и разорены.

В январе 1496 года князь Иван Михайлович Воротынский со своей удельной дружиной участвовал в составе русской рати под командованием князя Василия Ивановича Косова и Андрея Федоровича Челяднина в походе на шведскую Финляндию.