Общие сведения о роде

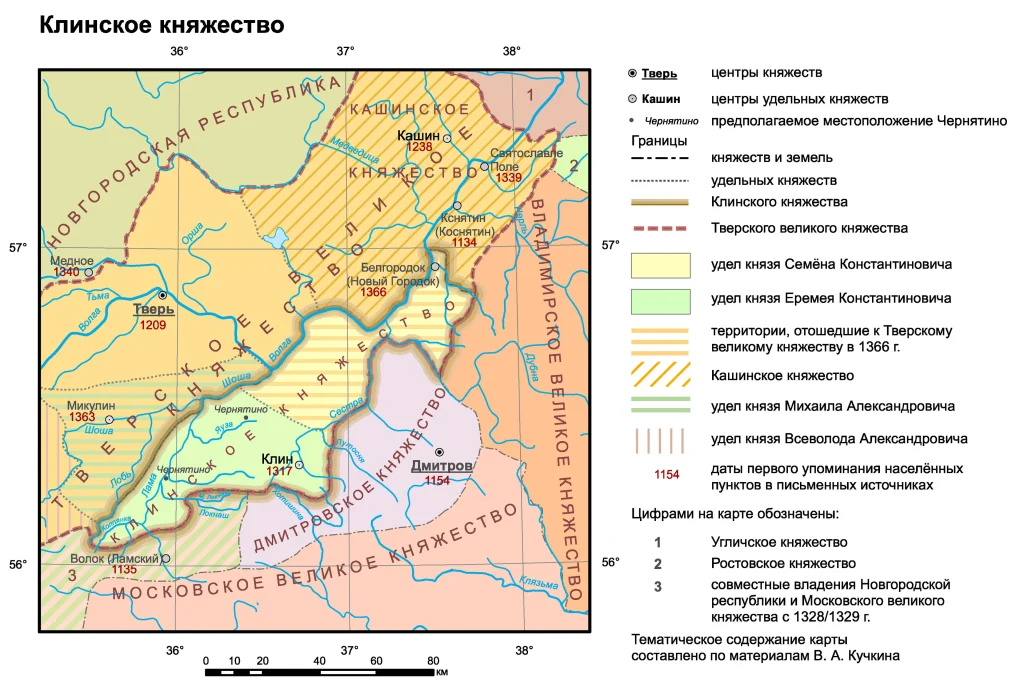

Клинские, князья — ветвь Тверских князей, владельцы Клинского удельного княжества в составе Тверского княжества (1318, фактически 1320 – середина 15. Столица — Клин.

Клинское княжество образовано по завещанию великого князя владимирского и князя тверского Михаила Ярославича (1318 год), выделено его 3‑му сыну князю Константину Михайловичу, вернувшемуся из Золотой Орды в 1320 году и владевшему им до конца жизни (тверской князь в 1328–1337, 1339–1346 годах). После смерти Константина Михайловича (1346 год) Клинское княжество было разделено между его сыновьями — старшим Еремеем (умер 1372 год) и младшим Семёном (умер 1365 год). При этом северная часть княжества досталась младшему брату, а южная, включая город Клин, — старшему.

Время дробления Клинского княжества на два удела точно не определено, первые данные о них относятся лишь к 1361 году. В начале 1360‑х годов братья являлись одними из ктиторов Успенского Отроча монастыря в Твери. Умирая бездетным, князь Семён Константинович завещал свою часть Клинского княжества не старшему брату, а князю Михаилу Александровичу. Этот юридически небезупречный акт стал причиной суда, инициированного в 1366 году князем Еремеем Константиновичем в знак протеста против строительства тверским князем Михаилом Александровичем в вымороченном уделе на реке Волга город Городок. Его претензии поддержал кашинский князь Василий Михайлович. Однако на суде епископ Тверской Василий, вопреки рекомендациям митрополита Алексия, решил спорное дело в пользу тверского князя. В ответ на это удельные князья запросили военную помощь у великого князя владимирского Дмитрия Ивановича и в 1367 году заняли Тверь, осаждали Городок, но смогли разорить лишь клинские земли на правобережье реки Волга, входившие в состав владений епископа Василия и умершего князя Семёна.

В 1368 году войска союзников захватили Городок, которым стал управлять московский наместник совместно с князем Еремеем Константиновичем. Однако уже в начале 1369 года москвичи были вынуждены покинуть Городок и отказаться от поддержки князя Еремея. По-видимому, между Еремеем Константиновичем и Михаилом Александровичем был заключён мир, и уже в 1371 году сын правителя Клинского княжества — князь Дмитрий Еремеевич (умер 1407 год) — командовал тверскими войсками в походе против москвичей на волость Кистьма в Бежецком Верхе. В завещании великого князя тверского Михаила Александровича (1399 год) Клинское княжество не упоминается, что свидетельствует о сохранении самостоятельности сыновьями князя Еремея — князьями Дмитрием Еремеевичем и Иваном Еремеевичем (умер до 1418 года), действовавшими в русле политики Михаила Александровича, а позднее и его сына — великого князя тверского Ивана Михайловича. Осенью 1406 года князь Иван Еремеевич в составе тверской рати участвовал в походе русских князей на помощь великому князю московскому Василию I Дмитриевичу против войск великого князя литовского Витовта и в стоянии на реке Плава.

Союз Ивана Михайловича и его удельных князей был скреплён браком великого князя тверского и Евдокии Дмитриевны (умерла весной 1411 года), дочери князя Дмитрия Еремеевича, заключённым в феврале 1408 года. К периоду 1413–1416 годов относится чеканка серебряной монеты старшим в роде правителей Клинского княжества — князем Андреем Дмитриевичем (умер после 1452 года) (на обоих типах его монет встречается эмблема тверского чекана — изображение воина с копьём и щитом).

Дальнейшая история Клинского княжества крайне скудно освещена источниками. Можно предполагать, что в русле политики по уничтожению уделов великий князь тверской Иван Михайлович постарался распространить свою власть и на Клинское княжество. Вероятно, с этим был связан отъезд осенью 1418 года клинского князя Андрея Дмитриевича на службу в Новгород. Он вернулся в Тверское великое княжество в начале правления великого князя тверского Бориса Александровича, но позднее был вынужден выехать на службу в Великое княжество Литовское, где владел Дорогобужским уделом с центром в городе Дорогобуж (от названия города образовалось его прозвание — Дорогобужский).

С 1450‑х годов Клинское княжество не упоминается в составе Тверского великого княжества, а его бывшие правители окончательно перешли на положение служилых князей. Сыновья князя Андрея Дмитриевича Дорогобужского [Юрий (умер после 1471 года), Иосиф (умер после 1501/1502 года) и Иван-Милослав|, наряду с князьями Чернятинскими (потомками князя Дмитрия Еремеевича), сохранили здесь земельные владения. После присоединения Тверского великого княжества к Русскому государству (1485 год) земли бывшего Клинского княжества в 1492–1493 годах были описаны в московском соху.

Источник: Кузьмин А.В. Клинское княжество. // Большая Российская Энциклопедия (БРЭ). –

https://w.histrf.ru/articles/article/show/klinskoie_kniazhiestvo; В.А. Кучкин. «Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в I—XIV вв.»

Литература

Сотникова М. П. Денги тверских уделов Дорогобужа и Микулина (первая половина XV в.) // Хранитель. Исследователь. Учитель: К 85-летию В. М. Потина. СПб., 2005

Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994

Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X– XIV вв. М., 1984

Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой // Куликовская битва. М., 1980

Флоря Б. Н. Об одном из источников «Трактата о двух Сарматиях» Матвея Меховского // Советское славяноведение. 1965. № 2

Историческая география

На западе владения Клинского княжества охватывали бассейн реки Лама, низовья и среднее течение её притоков – рек Колпянка, Локнош (Локнаш, Локныш), Яуза и др. Естественными рубежами на северо-западе были берега рек Шоша и Волга, на севере – река Хотча, на востоке – правобережье реки Сестра и её правого притока реки Лутосня, на юге – низовья правобережья реки Малый Локнош и притока реки Истра – реки Хотишина. На севере Клинское княжество граничило с Кашинским княжеством, на востоке – с Дмитровским княжеством, на юге – с новгородскими владениями в окрестностях Волока (Ламского; ныне Волоколамск).

В столице Клинского княжества пересекались важные торговые пути из Москвы в Тверь (участок дороги из Москвы в Новгород), из Дмитрова на Волок (Ламский).

В пределах Клинского княжества на правобережье реки Волга располагались владения епископов Тверских (упоминаются с 1367).1 Об этом, прежде всего, свидетельствует летописная запись начала XV в. Описывая нашествие на Русь ордынского темника Едигея в 1408 г., летописец сообщает, что монголо-татары «Тфѣрьскаго настолованиа дому святаго Спаса взяша волость Клиньскую».2 Из записи становится очевидным, что в тверской Клинской волости были владения тверского епископа. В этой связи весьма важным представляется известие Рогожского летописца под 1367 г. о том, что «рать Московьскаа и Волочане тако извоевали Тфѣрьскыи волости на сеи сторонѣ Волги и церковныи волости святаго Спаса...»3. «Сея» сторона Волги — это, несомненно, правая сторона реки, поскольку именно данная сторона была «сей» для летописца, писавшего в тверском кремле. Следовательно, в 1367 г. москвичами и волочанами были повоеваны тверские земли, лежавшие в волжском правобережье. Упоминание среди этих земель безымянных церковных волостей «святаго Спаса», т. е. епископской кафедры, имеет в виду и Клинскую волость, где, по свидетельству 1408 г., были епископские села и деревни. Целый ряд владычных деревень, по всей вероятности владыки тверского, на границе клинских станов и волостей с рузскими (волоколамскими) и дмитровскими станами и волостями упоминается в начале XVI в.4

Источник: В.А. Кучкин. «Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в I—XIV вв.»

Поколенная роспись

I генерація

В.КН. КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ КЛИНСКИЙ И ТВЕРСКОЙ (* ~ 1304, Тверь, † 1346, в Орде),

Князь клинский (1320–1346), великий князь тверской (1328–1337, 1339–1346). Из тверских Рюриковичей. 3‑й сын Михаила Ярославича. Брат Дмитрия Михайловича, Александра Михайловича и Василия Михайловича. Зять московского князя и великого князя владимирского Юрия Даниловича.

Родился, по-видимому, в 1304 г. Основанием для такой датировки служит известие Рогожского летописца о рождении тверского княжича в год кончины великого князя владимирского Андрея Александровича (при этом запись в Рогожском летописце помещена под 1306).

В феврале 1318 г. отправлен отцом в Орду, где стал заложником при дворе хана Узбека, испытывал различные тяготы («гладом морити и затвориша его в единои храмине»). Его положение в Орде, вероятно, ненадолго изменилось к лучшему после приезда в ханскую ставку его отца. Во время казни Михаила Ярославича (22 ноября 1318) спасся вместе с частью тверских бояр, укрывшись у Боялынь, матери хана Узбека.

По завещанию отца получил во владение Клинское княжество. В 1319 г. вернулся на Русь вместе с великим князем владимирским Юрием Даниловичем, вплоть до конца 1320 г. находился при нём в качестве пленника. В ноябре 1320 г. по инициативе великого князя владимирского обвенчался в Костроме с его дочерью.

Во время Тверского восстания 1327 г., вероятно, поддержал своего старшего брата великого князя владимирского и тверского Александра Михайловича. Вместе с другими тверскими Рюриковичами покинул Тверь и уехал на Северо-Запад Руси, укрылся в Ладоге (ныне село Старая Ладога) с матерью княгиней Анной Дмитриевной и младшим братом Василием.

Вернувшись в Тверь после ухода карательной «Федорчуковой рати», занял великокняжеский стол. К началу своего правления уже имел определённый политический опыт. Направил все усилия на восстановление разрушенных городов и сёл Тверского княжества. Во внешней политике был вынужден поддерживать великих князей владимирских и московских князей Ивана I Даниловича Калиту и Семёна Ивановича. В частности, в 1329 г. принял участие в походе войска Ивана I Даниловича Калиты на Псков для поимки Александра Михайловича. В 1331 г. ездил в Орду, где пробыл несколько месяцев.

В 1337 г., после возвращения в Тверь Александра Михайловича и его семьи, добровольно уступил великое княжение старшему брату. В 1339 г., после казни в Орде старшего брата и его старшего сына Фёдора Александровича, вторично стал правителем Тверского княжества. Сразу после гибели своих родственников Константин был вынужден вывезти в Москву по требованию великого князя владимирского колокол тверского кафедрального Спасо-Преображенского собора, что, вероятно, должно было символизировать отказ Твери от притязаний на политическое лидерство на Руси. Воздерживался от активных политических контактов с Великим княжеством Литовским, опасаясь негативной реакции со стороны правителей Московского княжества и Орды. В 1340 г. не участвовал в походе войск великого князя владимирского и союзных ему князей на Смоленское княжество; ничего не известно об участии каких-либо отрядов из Тверского княжества в этом походе

В 1340 г., вскоре после кончины Ивана I Даниловича Калиты отправился в Орду для подтверждения своих прав на Тверь. После смерти хана Узбека вновь посетил Орду в 1342 г., получив от хана Джанибека ярлык на тверской стол.

Сосредоточив в своих руках центральную часть Тверского княжества, Константин Михайлович к концу своего правления пытался поставить под контроль и западную часть – владения сыновей Александра Михайловича во главе с холмским князем Всеволодом Александровичем. В 1346 г. вступил в конфликт с Всеволодом Александровичем, настаивал на сборе повышенной дани с бояр и слуг племянников. В том же году оба князя отправились в Орду на суд хана Джанибека, во время которого Константин Михайлович скончался.

Был дважды женат: 1‑м браком на княжне Софье Юрьевне (ум. не позднее 1339); 2‑м браком на Евдокии (ум. 1365).

Бібліографія: Штыков Н. В. Константин Михайлович // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал – URL: https://bigenc.ru/c/konstantin-mikhailovich-bc2494/?v=7385706. – Дата публикации: 29.05.2023

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Документів не знайдено

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

Статтєй не знайдено

- В.А. Кучкин. «Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в I—XIV вв.»[↩]

- ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 185; т. 18, с. 158—159 (тот же текст). Факт этот глухо отмечен уже В.С. Борзаковским (Борзаковский В.С. Указ. соч., с. 39). Сам В.С. Борзаковский, доказывая принадлежность Клина Твери, использовал довольно позднее летописное известие 1492 г. (надо — 1491 г. — В.К.), сообщающее об описании московскими писцами тверских земель. Среди этих земель значился и Клин (Борзаковский В.С. Указ. соч., с. 39).[↩]

- ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 84.[↩]

- ДДГ, № 96, с. 401—402, 403.[↩]