Общие сведения о роде

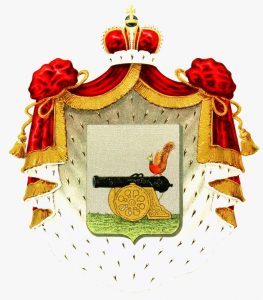

РЖЕВСКИЕ — русский дворянский род, происходящий от князей смоленских. Кн. Федор Федорович был удельным кн. г. Ржева и в 1315 был послан московским кн. Юрием Даниловичем в Новгород для защиты его от вел. кн. тверского Михаила Ярославича; новгородцы выдали кн. Федора вел. кн. тверскому, который лишил его удела. Потомки кн. Федора не именовались князьями. Родион Федорович Ржевский убит в Куликовской битве (1380), Матвей Михайлович Ржевский, сын боярский, ездил в Литву в свите вел. кж. Елены Ивановны, невесты литовского вел. кн. Александра (1495). Матвей Иванович Ржевский был при Иване IV дьяком, потом наместником в Чернигове, Рыльске и Ряжске; в 1576 ездил послом в Крым. Елизар Никитич (ум. 1599) был воеводой в Новгороде, потом думным дворянином; ездил в 1587 в Литву с поручением набирать сторонников кандидатуры царя Федора Ивановича на польский престол. Помещик с. Потулово Рязанского у. Иван Никитич (ум. 1611) в 1601 ездил послом в Копенгаген; убит в одно время с Прокопием Ляпуновым. Григорий Никитич Ржевский был думным дворянином (в начале XVII в.), Иван Иванович Ржевский (ум. 1678) – воеводой в Енисейске и Нежине, потом окольничим, как и сын его Алексей, управлявший приказом Большой Казны. Матвей Петрович Ржевский (ум. 1803) был сенатором. Род Ржевских внесен в VI ч. ДРК Воронежской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, С.-Петербургской, Тамбовской и Тверской губерний. Герб Ржевских идентичен с гербом города Смоленска и представляет собой в серебряном поле черную пушку на золотом лафете, поставленном на зеленой траве, а на пушке – райская птица. Гербовый щит помещен на развернутой княжеской мантии и увенчан российскою княжеской шапкою (Гербовник, ч. I, стр. 37). 22.06.1800 род. Ржевских внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.

Историческая география

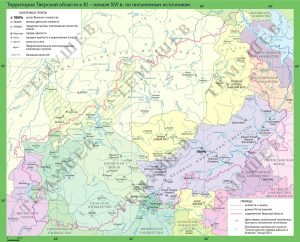

Ржевское княжество

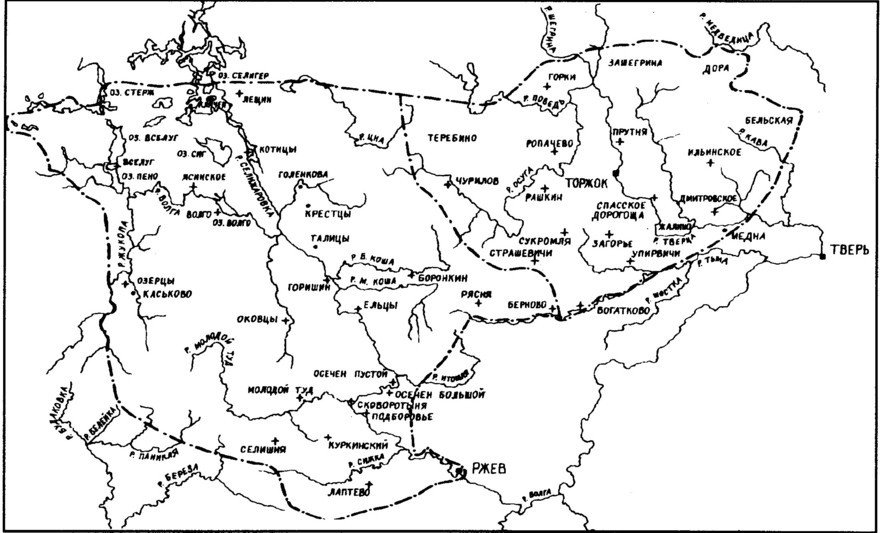

Наиболее значительным источником для определения границ и объема Ржевской земли являются ее описания в писцовых книгах XVII в., обобщаемые Ю.Готье (рис.) 1. К этому времени территория Ржевского уезда несколько расширилась за счет включения в нее отдельных местностей Старицкого Бельского, Торопецкого, Новоторжского и Новгородского уездов, однако такие включения фигурируют в писцовых материалах как «приписи», что дает возможность несложной корректировки.

Крайней северо-западной волостью уезда была Вселуцкая и Стержская, разделяемая озерами Вселук и Стерж на две половины — западную и восточную. К востоку от нее располагалась волость Кличен, территория которой занимала западный берег оз.Селигер южнее Березовского плеса, а от его южного берега простиралась до оз. Сиг. К северу от Березовского и к згтящ от Полоновского плесов оз.Селигер находилась волость Березовский погост, отписанная от Новгородской земли. На восточном берегу Осташковского плеса оз. Селигер локализуется волость Лещин, где карта показывает дд.Лищины и Лещино. К востоку от нее — Сонская волость, называемая по оз.Сонино, из которого вытекает один из истоков р.Сны (Цны). Земли Сонской волости занимают верховья другого истока Сны и верховья р.Поведи. К этой волости были приписаны земли новгородского Ясеновичского погоста. С юга к Сонской волости примыкали земли Чуриловской и Репочевской волостей, приписанные из Новоторжского уезда. Погост Чурилов находится в верховьях новоторжекой р.Осуги, а с.Ропачево — в районе ее среднего течения.

Южнее Вселуцкой и Кличенской волостей лежали земли Езжинской волости, занимавшей пространство между озерами Пено, Сиг и Волго, а также правый берег Волги на участке от ее выхода из оз.Пено до оз.Волго. Центр волости — с.Ясинское на Волге. С запада к ней была приписана часть территории Торопецкого уезда с оз.Охват. Южнее Езжинской располагались земли Волговской волости, включающей весь бассейн р.Жукопы, которая впадает в Волгу у оз. Пено. К Волговской волости на юге приписаны некоторые земли из Вельского уезда. К югу от Лещинской волости находилась Котицкая волость на р.Селижаровке. Погост Котицы карта показывает у южной оконечности Селижаровского плеса оз.Селигер, близ истока из него Селижаровки. С юга к ней примыкала Горышкинская волость, центр которой погост Горишин находится на Волге в 17 км ниже впадения в нее Селижаровки.

Для удобства дальнейшего обзора рассмотрим сначала волости, относящиеся к западной части Ржевской земли, разделяемой Волгой на западную и восточную половины. Писцовые материалы знают ржевскую волость Озерца, относительно которой Ю.В.Готье заметил, что ее «положение неясно», хотя на карте поместил ее у правого берега Волги, напротив Осечена. В действительности д.Озерцы находится на речке Тюдьме у ее впадения в Жукопу и входит в ограниченный лесами и болотами небольшой населенный массив, к которому, в частности, относится с.Каськово. Между этой и Горышкинской волостями лежат земли Оковецкой волости с центром в погосте Оковцы, находящемся в 16 км юго-западнее Горишина. Южнее названных здесь волостей лежит бассейн р.Молодой Туд, текущей в общем направлении с запада на восток и впадающей в Волгу. В верховьях Туда находилась Жилогостицкая волость, которая граничила с Вельским уездом. Далее по его течению следовали волости Дворца (ее название идет от дворцовой принадлежности составляющих ее земель), Старый и Молодой Туд и, наконец, Тудовская-Сковорытня; последняя — на правом берегу Волги выше впадения М.Туда.

Ю.В.Готье ошибся, определяя положение волости Бортной-Селиловской — «на правом берегу Волги против устья Селижаровки. На юго-запад тянулась, по-видимому, до Вельского рубежа (позднейшей границы Тверской и Смоленской губерний)». От устья Селижаровки до указанного рубежа добрых 50 км, на пространстве которых размещается ряд упомянутых выше волостей (в частности, Оковецкой и Дворца). В действительности Бортный-Селиловский погост расположен к югу от р.М.Туд и локализуется по д.Бортники у правого берега М.Туда близ его впадения в Волгу и по погосту Селишня в 13 км юго-западне д.М.Туд. Между этой волостью и р.Сижкой, правым притоком Волги, также текущей с запада на восток, находились Скворцовская и Куркинская волости; погост Куркинский расположен в 10 км к юго-западу от устья М.Туда.

В верховьях Сижки писцовые материалы фиксируют Ртищевскую волость, а восточнее ее, по течению Сижки, — Лаптевскую и Сижскую-Пороховскую волости. Д Лаптево на карте показана в 4 км южнее р.Сижки в ее среднем течении. Наконец, восточнее Сижской-Пороховской волости и южнее г.Ржева лежали земли Рокитинского стана, очевидно, приписанного из Зубцовского уезда, который, в отличие от Ржевского, делился не на волости, а на станы.

Переходя в восточную половину Ржевского уезда, к востоку от Горышкинской обнаруживаем волость Боронкину на реках Б. и М.Коше. Погост Боронкин расположен на Б. Коше в ее среднем течении. К юго-востоку от него, в верховьях рек Б. и М.Коши, Тьмы и Итомли находились земли Рясенской волости с центром в с.Рясня, а восточнее ее, в верховьях Тьмы, — Берновская волость с центром в с.Берново. Севернее Рясенской и Берновской волостей лежали земли Страшевской губы, приписанной к Ржевскому уезду из Новоторжского.

В 12 км ниже Горишина на левом берегу Волги находится большое с.Ельцы — центр волости Ельца, а ниже ее, при впадении в Волгу р.Итомли, — волости Осечен Большой на левом берегу Волги и Осечен Пустой на ее правом берегу. Остальные четыре ржевские волости располагались узкой полосой по левому берегу Волги. Теплостанская примыкала к Осечену. Ниже ее находились земли Подборовской волости с центром в с.Подборовье, в 25 км выше Ржева. Далее, — по р.Кокоше Кокошский стан, а по р.Доброй Поддобринский стан. По всей вероятности, обе последние волости, именуемые станами, приписаны из Зубцовского уезда, а древняя граница между ржевскими и тверскими землями выше Ржева шла по Волге до рубежа Подборовской волости.

Приведенный список ржевских волостей, очищенный от приписных к Ржевскому уезду земель, надо полагать, отражает традиционный, древний состав Ржевского княжества. Эта мысль, естественно, нуждается в проверке более ранними материалами. Рассмотрим, прежде всего, сведения конца XV — начала XVI вв.

Ржев был завещан Василием Темным по духовной 1461–1462 гг. младшему сыну Борису: «да даю ему Ржеву с волостми, и с путми, и с селы, и з бортью, и со всеми пошлинами» 2. По духовной князя Бориса Васильевича, составленной в 1477 г., Ржевская волость завещана его сыну Федору, но часть земель из ее состава назначена жене Бориса: «А княгине своей даю во Ржеве Осечен, да Рясну, и с Кочковым, и з Боронкиным, и с своим прикупом, что еемь купил у Ивана у Ромеикова у Головы и з слободками, которые на Кличенскои земле сели, да Елецкое село з деревнями, да Красное з деревнями, да Резанцево з деревнями». В той же духовной имеется еще один текст, имеющий отношение к Ржеву: «А что есмь взял у Ильи у Олександрова сына Ловчего его отчину Кочково, и яз ему дал в то место во Ржеве свою волость Телицю со всем, что к ней потягло изстарины, как было за ним жо, ему в отчину, в его отчины место» 3. Названные здесь Осечен, Рясна, Кличен, Елецкое село (Ельцы) уже известны из писцовых книг. Кочково идентифицируется с с.Каськово на р.Тюдьме, уже упомянутым выше; Телица — с с.Талицы у левого берега Волги немного ниже устья Селижаровки. Резанцево идентифицируется с д.Рязанцево на р.Дунке, в 25 км к юго-западу от Ржева, а д.Красное находится на р.Осуге, в 20 км южнее Рязанцева.

После смерти в 1494 г. князя Бориса Васильевича 4 Ржевское княжество было каким-то способом разделено между его детьми Федором и Иваном, что произошло не ранее рубежа XV и XVI вв. Во всяком случае, писцоваякнига Деревской пятины самого конца XV в. называет границу новгородской волости Велиля с ржевской волостью Вселук рубежом «княжь Борисовых детей Васильевича» 5, а в духовной Ивана Борисовича 1503 г. говорится: «А что моя вотчина, Руза и половина Ржовы...» 6. В духовной великого князя Ивана Васильевича определена дальнейшая судьба этой половины: «А что ми дал братанич мои, князь Иван Борисович, свою отчину, половину Ржевы с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами, по тому, как ся делил с своим братом с Феодором, и яз половину Ржевы с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами даю сыну же своему Дмитрею со всем по тому, как было за моим братаничем за Иваном» 7.

По духовной князя Ивана Борисовича, составленной в 1506 г. (он умер в 1514 г.) 8. Ржевская земля (т.е. принадлежащая ему половина) завещана сыну, но некоторые волости назначены жене: «А во Ржове даю своей княгине волость Всолук, да Яжжину, да Кличен, да Лещину, да Котицы,да Горышин, опрочь Хрестець да Голенкова, да Боронкино, да Осечен, да Сытково, с слободами, что в тех волостех, и со всем с тем, как тс волости и села, и слободы были за мною» 9. Причина исключения из этого списка Хрестец и Голенкова оговорена: «А к Троици к Живоначальнои в Селижаров даю свою вотчину в Горыншинскои волости, Хрестци да Голенково, и со всем с тем, что к тем деревням потягло, и с лесом, и с бортью» 10. Деревни Голенкова и М.Голенкова находятся на левом притоке Селижаровки — р.Тихвине; деревня Крестцы — в 6 км южнее этих пунктов и в 19 км севернее Горишина. Местоположение всех назначенных жене Федора Борисовича волостей выше определено. Они составляют компактный массив на севере Ржевской земли, расположенный по обоим берегам Волги, но не южнее Осечена; упомянутое в духовной Сытково находится на правом берегу Волги против устья Итомли. Поэтому не может бытьправильным утверждение, что рубежом деления Ржевы между детьми Бориса Васильевича была Волга». Два села — Федотково и Спаское — Федор Борисович завещал дочери; их с достаточной вероятностью на карте отыскать не удалось. Кроме того, соборной церкви в Ржеве назначены два поместья, названные лишь именами их владельцев: «А к Пречистой к соборьнои церкви в городе во Ржеве даю Игнатьево поместье Глазатого да Пронино поместье Плотниково, и со всем с тем, что к тем деревням потягло изстарины» 11. Заметим, что завещание земель сыну является условным, поскольку в документе замечено: «А дасть Бог, родитца у моей княгини сын...»

К 1572 г., когда составлялась духовная Ивана IV, обе половины Ржевы находились в руках Москвы: Ивану Ивановичу дан среди прочих владений город Ржева Володимерова — «обе половины, с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами» 12.

Важнейшее значение для проверки объема Ржевской земли и уточнения части ее границ имеют докончание Василия Темного с литовским великим князем Казимиром 1449 г., написанный в интересующей нас части по тому же формуляру договор Ивана III с литовским великим князем Александром 1494 г. и разводная грамота Ивана III с волоцким князем Борисом Васильевичем о границах Новгородской и Ржевской земель, составленная в 1483 г. Этот последний документ 13 был подробно анализирован В.А.Кучкиным 14. В нем дается подробное описание рубежа между ржевскими Кличенской и Вселуцкой волостями, с одной стороны, и новгородскими Березовской, Стержской, Велильской и Лопастицкой волостями — с другой. Описание границы проведено с востока на запад, однако начинается не от стыка Новоторжской, Новгородской и Ржевской земель, что было бы логично, а от ручья Межника, впадающего с востокав Селигер. Значительный участок границы восточнее этого пункта не описан, надо думать, потому, что он приходился на широкую лесную незаселенную полосу между верховьями и средним течением р.Сны; с этой полосой граничила ржевская Сонская волость. Участок рубежа по ручью Межник определяется в разводной грамоте как граница между новгородской Березовской и ржевской Кличенской волостями, хотя с ржевской стороны здесь находилась волость Лещин, а с новгородской — владычная волостка Кравотынь. Надо полагать, что, именуя эти волостки волостями, другие документы имеют в виду их не административное, а хозяйственное положение. Далее граница проходит по оз.Селигер, включив в территорию новгородской Березовской волости и южное побережье Березовского плеса. Затем она переходит на оз.Стерж, оттуда по р.Руне в озера Плотишно и Хвощня, потом поворачивает на юг в район оз.Лопастицкого, переходит на р.Кудь и заканчивается у истока Куди из оз.Тихого (на современных картах — оз.Трешино), где, по логике вещей, должен находиться стык Новгородской, Ржевской и Торопецкой земель.

Коль скоро до 1500 г. Торопец оставался литовским владением, вопрос о границе между ржевскими и литовскими (в том числе торопецкими) территориями обсуждается в московско-литовских докончаниях 1449 г. 15 и 1494 г. 16. Формулы, касающиеся ржевско-литовского рубежа, в обоих документах идентичны. Соответствующий текст цитируется по более раннему документу: «А тобе, Казимиру, королю полскому и великому князю литовскому, не вступатисе в мою отчыну, ни во все мое великое княженье, ни в мое братьи молодшое отчыну, и во Ржеву з волостьми, по озеро по Орлинце наполы, по озеро по Плотинцо, по Красный борок, по Баранью речку, на верх Белеики, по Белеике на Поникль, с Поникль на верх Сижки, з березы на мох, со мху на верх Осухи, — тых ти, брате, мест всих подо мною блюсти, а не обидити, а не въступатисе в тые места. А который места волостили веда[ли] Осугу пры великом князи Кестутьи, и воим волостелем по тому ж ведати, а мне, великому князю Василью. не въступатисе» 17.

Следует, прежде всего, отметить стабильность границы, установленной при Кейстуте, правление которого было недолгим: в 1377 г. умер Ольгерд, а в 1382 г. убит и Кейстут, который не был непосредственным преемником Ольгерда, а отнял власть у Ягайла незадолго до лишившей его жизни западни 18. Стабильность границы, таким образом, сохранялась с начала 80‑х гг. XIV в. до 1500 г., когда порубежные литовские земли были отвоеваны Москвой. Ржевская земля на протяжении этого периода переходила из рук в руки, сохраняя границу незыблемой. В 1390 г. Ржев находился во владении князя Владимира Андреевича Серпуховского, которому был дан в удел великим князем Василием Дмитриевичем 19. Около 1401–1402 гг. Ржев был выменен Василием Дмитриевичем у Владимира Андреевича на Углич и село Золоторусское 20. В 1408 г. его получил в кормление литовский князь Свидригайло Олгердович 21, оставивший его, по-видимому, в 1410 г. 22 В дальнейшем Ржев был отдан в удел князю Константину Дмитриевичу, после него Юрию Дмитриевичу, а ему наследовали сыновья Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный 23. В 1447 г. Ржев вернулся к Василию Темному 24 и, наконец, завещан последним Борису Васильевичу Волоцкому.

Граница между Ржевской землей и литовскими владениями проложена в докончании 1449 г. в общем направлении с севера на юг. Это обстоятельство следует подчеркнуть, чтобы избежать неправомерного сопоставления, предпринятого М.Н.Тихомировым, который, касаясь истолкования гидронима Сижка в рассматриваемом документе, локализовал его у оз.Сиг, т.е. в северной части Ржевской земли 25, тогда как речь там идет о р.Сижка, впадающей в Волгу справа в 16 км выше Ржева, т.е. в южной части Ржевской земли. Озера Орлинцо и Плотинцо находятся в районе Соблаго, в 8 км южнее оз.Трешино, т.е. того пункта, до которого доведена ржевско-новгородская граница в разводной грамоте 1483 г. Трешино и Соблаго разделены лесистой местностью, в которой карта не показывает ни одной деревни. Красный Борок на карте не обнаружен, равно как и Баранья речка, однако в 35 км южнее Соблаго существует д.Баранкина у устья безымянной речки, впадающей слева в р.Жукопу. Не была ли эта речка Бараньей? Указанный пункт находится на западном рубеже ржевской волости Озерца. В 18 км южнее д.Баранкиной находится д.Белейка в верховьях одноименной речки, впадающей справа в р.Межу. В 15 км к юго-востоку от д.Белейки карта фиксирует д.Поникли на речке Паникля, левом притоке Межи. Верховья Сижки (около ж/д ст.Оленино) отстоят от Паникли на 30 км к юго-востоку. Отсюда до верховьев ржевской р.Осуги около 20 км на юго-восток. Как видно из текста докончания 1449 г., на Осуге сидели литовские волостели.

Рассмотренная граница проводит западный рубеж Ржевской земли в полном соответствии с теми наблюдениями о ее объеме в этой ее части, которые получены по материалам позднейших писцовых книг. Следует заметить только, что не на всем протяжении эта граница была ржевско-торопецким рубежом. Коль скоро ржевские волости в верховьях рек Тудаи Сижки соприкасаются не с Торопецким, а с Вельским уездом, надо полагать, что ржевско-торопецкий рубеж простирался только до того пункта, где граница делает поворот на юго-восток, т.е. между Белейкой и Паниклей, а далее начинается ржевско-бельский рубеж.

Ржевско-литовский рубеж докончания 1449 г. доведен до верховьев Осуги, где сидят литовские волостели. Однако в районе среднего течения этой реки, впадающей в р.Вазузу неподалеку от г.Зубцова, ржевская граница отделяет земли Ржева уже от тверских владений. По левой стороне Осуги, левой стороне низовьев Вазузы и правому берегу Волги между Ржевом и Зубцовом располагаются зубцовские станы Борисоглебский, Лоцкий, Негоморский, Никольский, Отрубский, Рогачевский, Текутьевский, Тешутинский, Гостижский 26. Владельческое прошлое этих территорий неоднородно. В духовной Ивана III указанные земли завещаны сыну великого князя Дмитрию, однако в раздельных формулах: «Да ему ж даю город Хлепен, и с Рогачевым, и с Негомирем, с волостьми, и с путми, из селы, и со всеми пошлинами. Да в Тферскои земле даю ему город Зубцов с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами, по тому, по каа места писал к Зубцову и к Опокам писец наш Дмитреи Пешков» 27.

Выделение Хлепена, Рогачева и Негомиря, свидетельствуя об особом административном состоянии этой волости, восходит к более раннему времени, нежели начало XVI в. В докончании Василия Темного с Казимиром 1449 г. имеется особый пункт: «А Федора Блудова, а Олексанъдрова Борысова сына Хлепенъского, и князя Романова Фоминского, и их братьи, и братаничов отчыны, земли и воды, все мое, великого князя Васильево... А тобе, брате, всих тых мест блюсти, не обидити, не вступатисе» 28. Та же формула имеется и в докончании Ивана с Александром Казимировичем 1494 г. 29

Село Хлепен находится на левом берегу Вазузы в 22 км выше ее устья и было пограничным с литовскими Вяземскими землями. В 1487 г. посол Казимира жаловался Ивану на его брата Андрея, люди которого разоряют имения князя Михаила Вяземского — волости Хлепенские 30. Ниже Хлепена, на правом берегу Вазузы, соответственно в 14 и в 10 км от ее устья, находятся села Молодой Березуй и Старый Березуй; Березуеск был центром особого Березуйского княжества. Еще ниже, на левом берегу Вазузы, в 6 км выше ее устья расположено с. Фоминское, которое также было центром особого Фоминского княжества. Ближайшими соседями Ржевы на юге в районе Зубцова, таким образом, были Хлепенские земли и земли Фоминского и Березуйского княжеств, бывшие к 1449 г. уже в руках московских великих князей. Как это очевидно, Рогачев и Негомирь относятся к землям Хлепена. Рогачев находился на Осуге в 11 (?) км к северо-западу от Хлепена.

Рубеж между Ржевом и зубцовскими станами на правой стороне Волги подходил вплотную к самому г.Ржеву, находящемуся уже на левой стороне Волги, где он отделял Ржев от тверского города Опоки: с Апоки, существующее ныне на месте древнего города, составляет теперь окраину Ржева. Далее, как уже отмечено выше, граница Ржевской и Тверской земель шла параллельно Волге, оставляя за Ржевом узкую полосу приволжских волостей. Заметим, что верховья Итомли Ржевской земле не принадлежали: находившаяся там вXVII в. дворцовая Мологинская волость числилась за тверским Старицким уездом 31. Однако севернее и северо-восточнее Мологина в верховьях р.Тьмы существовали ржевские Рясинская и Берновская волости, что свидетельствует о повороте здесь ржевско-тверской границы на восток. Указанные волости в то же время были пограничными и с землями Нового Торга. Как уже отмечено, они на севере граничили с новоторжской Страшевской губой.

Владение Ржевских в Волоцком уезде

реконструкцию комплекса вотчин Ржевских на период 1500 — 1520- е гг. в Сестринском стане Волоцкого уезда (Табл. 17).

Прямые известия о земельных владениях Гаврилы Ржевского и наличие доли Матвея Михайлова сына показывают, что к 1470‑м гг. вотчина была поделена между сыновьями Семена Федоровича Ржевского. Центральная часть вотчины с селом Никольским принадлежала старшему сыну Михаилу, а западная (дд. Ефимьево, Чеклеево и др.) и восточная (с. Петровское) части — младшему сыну Гавриле. Следовательно, можно полагать, что всё это владение, охватывавшее пространство размерами 4 х 5 км, принадлежало Семену Федоровичу Ржевскому, который жил во второй четверти XV в. Свидетельства 1479–1496 гг. о владениях Гаврилы Семеновича ниже по течению р. Б. Сестры, в районе Теряева, наводят на мысль о том, что при жизни Семена Федоровича и его братьев — Василия Кобылки и Александра — владения Ржевских распространялись несколько далее на север, чем это было в начале XVI в. Нельзя исключить и того, что часть земель могла принадлежать Василию Кобылке и Александру. В этой связи следует заметить, что сын Александра Федор между 1477 и 1494 гг. владел деревнями в Рахове стане81, следовательно, являлся волоцким землевладельцем. Что касается Василия Кобылки, то он, судя по показаниям родословцев, был бездетен, в силу чего его доля должна была (модель такого раздела продемонстрирована выше) перейти к Семену Федоровичу или детям последнего. Таким образом, имеются основания предполагать, что земли в Сестринском стане принадлежали не только Семену Федоровичу Ржевскому, но и его братьям, что, в свою очередь, позволяет относить появление владения ко времени Федора Ржевскоого, жившего в конце XIV — начале XV вв.

Матвею Ржевскому а позднее его детям принадлежало с.Никольское с д. Мелеховской (263 дес.), а также небольшой земельный массив с деревнями Сутугинской и Тщанниковской (131 дес.) — в сумме 394 дес. Эти земли лежали в центре владений Ржевских вдоль дороги из Волока в Москву. Представителям младшей ветви рода принадлежали земли на окраинах- Василию Гаврилову сыну Ржевского — с.Петровское (205 дес.), д.Завражье (вдоль дороги на Москву — 40 дес.), деревни Чеклеево, Мамоново, Татариново (139 дес.) и Ефимьево, Коликино и Выжелцево (220 дес.) — в сумме 604 дес. Борису Истоме принадлежало с.Сивцово, земли которого примыкали к Никольскому с юга (117 дес.). О том кому из этого поколения Ржевских принадлежала северная часть комплекса вотчин в источниках нет данных. В 1495/1496 г этот земельный массив, с деревями Ониськино (видимо совр. д. Валуйки) и Рахманово (300 дес.), принадлежал Гавриле Семенову сыну Ржевскому вместе с детьми Василием, Семеном , Александром и Борисом Истомой. Весьма вероятно, что они достались кому-то из трех последних. В этом случае можно было бы говорить о примерном равенстве долей. Однако нельзя исключить, что эти земли были переданы в монастырь при жизни Гаврилы Ржевского. К 1532 г. деревни “Онискино” и “Рохманово” уже принадлежали Иосифову монастырю 32. Так или иначе определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес., Василию 604 дес., Борису — 237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

Специального рассмотрения заслуживают луга Ржевских, поскольку на этом примере можно проследить принципы семейных разделов крупных луговых массивов вообще. Эти луга располагались на левом берегу р.Б.Сестры, в районе расширения ее поймы, и имели в длину 3 км, а в ширину — до 750 м.. Они начинались между д. Рахманово и с.Новое (Начапино) и заканчивались в 1 км к востоку от с.Петровского. Большие размеры (120 дес.) и относительно высокие отметки рельефа, препятствующие заболачиванию79, делали луга Ржевских лучшими в Сестринском стане. В нашем распоряжении имеются свидетельства лишь о северной половине данного лугового массива (до Волоцко — Московской дороги), которая оказалась в зоне хозяйственных интересов монастыря. Тем не менее и на этом материале могут быть сделаны определенные наблюдения. К 1569 г. данный луговой массив, который к тому времени оказался в руках монастыря, был описан как три луга: “манастырской луг на речке на Сестре против Смолинского села — сена 100 копен”, “Отхожей монастырской луг на реке на Сестри против Смолинского селца — сена 150копен” и луг под д.Шелыгино — сена 100 копен. Таким образом всего на северной половине бывших лугов Ржевских (примерно 60 десятин) в 1569 г. ставилось 350 копен сена. Как видно из таблицы (Табл. 18), на рассмотриваемом участке в 1500 — 1530 гг. имелись доли, принадлежавшие Матвею, Василию и Борису Истоме Ржевским. Судя по тому, что луг Кубарь, принадлежавший Матвею, был смежен с 4 другими долями, доли были нарезаны по меньшей мере в два ряда вдоль по течению реки. В купчей 1534/1535 г. Кубарь назван “отошлым», то есть отхожим лугом. Действительно он лежал чересполосно земельным владениям Матвея, не имевшим выход к р.Сестре. Располагался он под д.Онискиным, то есть близ северной окраины лугового массива. Смежно с ним находились Шолыгинские луга и луга Василия Ржевского. Эта последняя доля скорее всего упоминается в купчей 1549/1550 г. под названием «луг Петровского села». Он локализуется между Петровским ручьем и местом, где смыкались поля деревень Завражье (Прил.4, лист 4, № 855, Рис. 3) и Шолыгино. С другой стороны к лугу Кубарь примыкали доли Бориса Истомы. Один из последних (Каликинский) граничил с долями Василия и Матвея Ржевских.. Из 9 лугов, упомянутых в источниках, 5 носят название по имени деревень, жители которых его обрабатывали (Онискинские, Каликинской, Петровского села, Чеклевьской, Шолыгинские), причем в двух случаях деревни эти располагались на значительном расстоянии от долины Сестры.

Джерело: Янин В. Л. Новгород и Литва : пограничные ситуации XIII-XV веков.

Родословцы

1685 г. декабря – 1686 г. января 25. – Родословная роспись Ржевских, представленная окольничим Алексеем Ивановичем Ржевским.

(Л. 33) Род Фомин[ских] князей и Березуйских от великаго князя [Юрья] Святославича Смоленскаго. Под ним, князь Юрьем Свя[тосла]вичем, Витофт Смоленеск взял.

А у великаго князя Юрья Святославича Смоленского дети: [князь] Федор да князь Костентин. И князь Федор с отцем сво[им]… и к Москве прибежал к великому князю Василью Дмитри[евичу]. А князь Костентин был на вотчине на Фоминске и на Берез[уйске].

А у князя Костентина Фоминского и Березуйского три сына: все Федоры. Болшому князю Федору прозвище Красной, от него пошли …вины, а хто их роду и тому своему поколенью принесут они [роспись] сами.

А середнему князю Федору прозвище Слепой, от него пошли Карповы, Долматовы, Бакеевы, и того их роду поколенья извелись все, … последней их роду был боярин Федор

Борисович Долматов К[арпов] – умре бездетен.

А третьему князю Федору прозвище Меншой, от него пошли Козловские князи в Вязме, да Ржевские и Толбузины.

А у князя Федора Мешаго Фоминского и Березуйского 1‑й сын князь Василей Козловской – от него пошли Козловския князи, а поколенью своему подадут росписи сами.

Другой сын Федор Ржевской, от него пошли Ржевские. Третей сын Иван Толбуга, от него пошли Толбузины, а поколенью своему подадут росписи сами.

А у Федора Ржевского дети: Василей Кобылка – бездетен, да Семен, да Александр – бездетен. А у Семена дети: Михайло, Гаврило. А у Михаила сын Матвей. А у Гаврила дети: Василей да Хима – бездетен, да Ширяй, да Истома.

А у Матвея дети: Матвей – бездетен, да Дмитрей – бездетен, да Григорей – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Григорей. (Л. 33об.) А у Григорья сын Никита. А у Никиты

дети: Иван, Андрей, Григорей. А у Ивана сын Иван –бездетен. А у Андрея сын Иван – бездетен. А у Григорья дети: Никита, Григорей – бездетен, да Андрей – бездетен. А у Никиты дети: Иван – бездетен, да Яков. А у Якова сын Аким.

А у Василья Гаврилова сына дети: 1‑й сын Григорей, 2‑й сын Иван, 3‑й сын Костянтин, 4‑й сын Иван, 5‑й сын Яков – бездетен.

А у перваго Васильева сына Григорья сын Богдан. А у Богдана сын Федор. А у Федора дети: Юрья – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Иван – бездетен.

А у 2‑го Васильева сына у Ивана дети: Дмитрей да Михайло – бездетен, да Елизар – бездетен, да Тимофей – бездетен. А у Дмитрея дети: Дмитрей – бездетен, да Девятой – а прямое имя Леонтей, да Суровец. А у Леонтья сын Елизарей – бездетен, а был в думных дворянех. А у Суровца сын Иван – бездетен.

А у третьяго Васильева сына у Костянтина сын Иван – а прозвище ему было Воин.

А у Воина дети: Иван, Василей, Афонасей. А у Ивана сын Иван. А у Василья сын Акинфей. А у Афонасья дети: Влодимер, Степан, Антон – все три бездетны. А у Ивана сын

Иван же – а был околничей и воевода и убит в Чигирине в осаде во облежании от руских людей. (Л. 34) А у Акинфея сын Федосей. А у околничего у Ивана Ивановича дети: Алексей – в околничих, да Тимофей, да Иван. У околничего Алексея Ивановича дети: Иван – в комноте у великаго государя царя и великаго князя Иоанна Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, Михайло, Матвей, Юрья. А у Тимофея дети: Василей да Никита, Александр. А у Федосея сын Гарасим – бездетен.

А у четвертаго у Васильева сына у Андрея сын Иван. А у Ивана сын Иван. А у Ивана дети: Федор да Матвей – прозвище Дьяк, бездетен. А у Федора сын Федор. А у Федора сын Иван. А у Ивана дети: Яков, Федор, Афанасей, Иван.

А у третьяго сына Гаврилова у Ширяя дети: Марко да Селиверст – бездетен.

А у Марка сын Михайло. А у Михаила сын Сергей. А у Сергея дети: Дей да Иван.

А у Дея дети: Иван да Ермола – бездетен, да Борис – бездетен, да Никифор – бездетен. А у Ивана Сергеева сына дети: Иван, Ефим – убит под Конотопом, Яков – все три

бездетны. У Ивана Деева сына сын Федор – бездетен.

А у четвертаго сына Гаврилова у Истомы дети: Воин – бездетен, Григорей – бездетен, да Михайло. А у Михайло сын Михайло. А у Михайло сын Никита. А у Никиты сын Матвей – убит на Москве в разоренье в Кремле. (Л. 34об.) А у Матвея дети: Василей – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Андрей. А у Андрея дети: Григорей Болшой, да Василей, да Андрей, да Григорей Меншой.

На обороте и [во окончании]76 той поколенной росписи в рукоприкладстве пишут тако:

К сей поколенной росписи Алексей Ржевской руку приложил.

К сей поколенной росписи Иван Федоров сын Ржевской руку приложил.

К сей поколенной росписи Григорей Ржевской по приказу отца своего Андрея Никитича руку приложил.

На обороте той росписи значит: … такову роспись подал околни[чий] Алексей Иванович Ржев[ской].

РГАДА. Ф. 394. Оп. 1. Кн. 120. Л. 33–34об. Копия 1785 г.

Публ.: Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: дополнение (Б, Г, Е, К‑Я) (публикация Л.Е. Шабаева) // Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск одиннадцатый. – М.: Старая Басманная, 2022. С. 319 — 320.

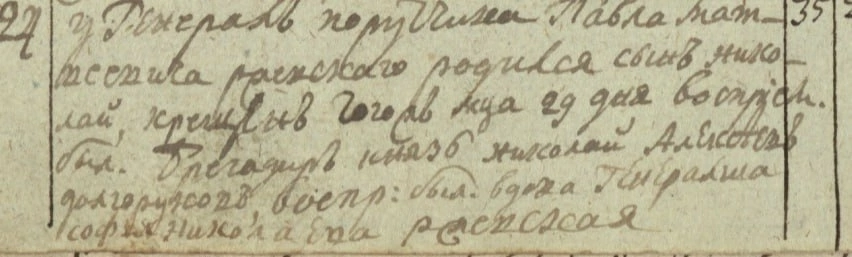

1686 г. мая 22. – Родословная роспись Ржевских,

представленная Иваном Кузминым сыном Ржевским.

(Л. 35) Родословная поколенная роспись Ивана Кузмина сына Ржевского с племянники.

У князя Костянтина Фоминскаго и Березуйского были три сына: все были Федоры.

Болшему прозвище Красной, среднему – Слепой, третьему прозвище Меншой. А от Меншаго князя Федора Костянтиновича Фоминскаго и Березуйского пошли Ржевския.

Федор Ржевской. И было у него три сына: Василей Кобыла да Олександр – оба бездетны, да Семен. А у Семена дети: Михайло да Гаврило. У Михаила сын Матвей. У Гаврила дети: Василей да Хима, да Ширяй, да Истома.

У Матвея сын Андрей – поместья и вотчины были за ним в Великом Новегороде, и переведен он из Великова Новагорода и з детми в ыной город. А у Андрея дети: Козма – прозвище Богдан, [а другой сын Федор. У Кузмы Андреевича, что прозвище Богдан]77, три сына: Федор да Иван Болшой – бездетен, да Иван Мешой. А у Федора Кузмича дети: Иван да Прокофей. У Ивана детей: сын Василей. А у Прокофья сын Иван. А Федора на государеве службе под Конотопом не стало. У Ивана Меншаго дети: Иван да Павел. А Ивана Меншаго на государеве службе под Чигириным турские люди убили.

А у Федора Андреевича дети: Яков да Василей – оба убиты на государеве службе под Конотопом. А у Якова сын Степан. У Степана сын Василей. Да у Ивана сын Иван.

А моего Иванова поколения Кузмина сына Ржевского толко кои в сей росписи написаны. А которые роду моего пошли поколением своим Ржевские, и те про свое поколение сами скажут.

На обороте и [во окончании]78 той родословной росписи пишут тако:

К сей поколенной росписи Павел Ржевской и вместо дяди своего Ивана Кузмича да брата своего Ивана Иванова сына Ржевских по их велению и вместо Ивана Федорова сына да сына ево Василья Ржевских же руку приложил.

(Л. 35об.) К сей поколенной росписи Григорей Обухов вместо Прокофья Федорова сына да сына ево Ивана Ржевских по их велению руку приложил.

К сей поколенной росписи Иван Кондоуров вместо Степана Яковлева сына и сына ево Василья, и вместо Ивана Иванова сына в Ржевских по их велению руку приложил, потому что сказали они, сами грамоте не умеют.

На обороте ж той росписи помета такова: 194-го маия в 22 день.

76 Другим почерком над строкой

77 Вставка на левом поле другим почерком.

78 Другим почерком над строкой

РГАДА. Ф. 394. Оп. 1. Кн. 120. Л. 35–35об. Копия 1785 г.

Публ.: Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: дополнение (Б, Г, Е, К‑Я) (публикация Л.Е. Шабаева) // Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск одиннадцатый. – М.: Старая Басманная, 2022. С. 320 — 321.

1686–88 гг. – Родословная роспись Ржевских, представленная Александром Ржевским.

(Л. 678) Род Фоминских и Березуйских от князя Юрья Святославича.

Князь Юрьем Святославичем Витофт …ленец взял. А у великаго князя Юрья Святославича См[оленского] дети: князь Федор да князь Костянтин. И [князь] Федор со отцем своим и к Москве прибеж[ал] к великому князю Василью Дмитреевичу. А [кня]зь

Костянтин был на вотчине на Фаминске и Березуйске.

А у князя Костянтина Фоминского и Березуйскаго три сына были, а все Федоры.

Болшему князю Федору прозвище Красной, от него пошли Травины, а кто их роду, и тому своему поколению принесут они роспись сами.

А середнему князю Федору прозвище79 Слепой. От него пошли Карповы, Долматовы, Бакеевы. И того их роду поколенья извелись все, а последней их род был боярин Федор Борисович Долматов Карпов – умре бездетен.

А третьему князю Федору прозвище Меншой, от него пошли Козловские князи в Вязме, да Ржевские и Толбузины. А у князя Федора Мешаго Фоминскаго и Березуйскаго, а сын князя80 Василей Козловской – от него пошли Козловские князи, и поколенью своему подадут росписи (Л. 678об.) [са]ми.

Другой сын – Федор Ржевской, от него пошли Ржевские. Третей сын Иван Толбуга – от него [п]ошли Толбузины, а поколенью своему подадут [рос]писи сами.

А у Федора Ржевского дети: Василей да Быкан81 – бездетен, да Семен, да Александр – бездетен. А у Семена дети: Михайло, Гаврила. А у Михаила сын Матвей. У Гаврила дети: Василей да Хима – бездетен, да Ширяй, да Истома82.

А у Матвея дети: Матвей – бездетен, да Дмитрей – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Григорей. А у Григорья сын Никита. А у Никиты дети: Иван, Андрей, Григорей.

А у Ивана сын Иван – бездетен. А у Андрея сын Иван – бездетен. А у Григорья дети: Никита, Григорей – бездетен, Андрей – бездетен.

А у Василья Гаврилова сына дети: 1 сын Григорей, 2 сын Иван, 3 сын Костянтин, 4 сын Андрей, 5 сын Яков – бездетен. А у перваго Васильева сына у Григорья сын Богдан.

(Л. 679) А у Богдана сын Федот. А у Федота дети: Юрья – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Иван – бездетен.

А у втарова Васильева сына у Ивана дети: Дми[трей, да Ми]хайло – бездетен, да Елизар – бездетен, да Дев[ятой] – а прямое имя Леонтей, да Суровец. А у Леонтья сын

Елизарей – бездетен, был в д[умных] дворянех. А у Суровцова сын Иван – бездетен.

А у третьего Васильева сына у Костянтина сын Иван – а прозвище ему было Воин.

А у Воина дети: Иван, Василей, Афонасей. А у Ивана сын Иван, Василей. А у Василья сын Екинфей. А у Афонасья83 дети: Володимер, Степан, Антон – все три бездетны. А у Ивана сын Иван же – а был околничей и воевода и убит в Чигирине в осаде во облежении от турских людей. А у Акинфея сын Федосей. А у околничьего у Ивана Ивановича дети: Алексей – в околничих, да Тимофей, да Иван. У околничего Алексея Ивановича дети: Иван – в комноте у великаго государя царя и великаго князя Иоанна Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержица, Михайло, Матвей, Юрья. А у Тимофея дети: Василей да Никита, Александр. (Л. 679об.) [А у] Федосья сын Герасим –бездетен.

А у четвертаго у Васильева сына у Андрея сын Иван. [А] у Ивана сын Иван.

[А] у Ивана дети: Федор да Матвей – прозвище Дьяк – бездетен. А у Федора сын Федор.

А у Федора сын Иван. А у Ивана84 дети: Яков, Федор, Афонасей, Иван.

А у третьего сына Гаврилова у Ширяя дети Марко да Селеверст – бездетен. А у Марка сын Михайла. А у Михаила сын Сергей. А у Сергея дети: Дей да Иван. А у Дея дети:

Иван да Ермолай – бездетен, да Борис – бездетен, да Никифор – бездетен. А у Ивана Сергеева сына дети: Иван, Ефим – убит под Конотопом, Яков – все три бездетны.А у Ивана Деева сына сын Федор – бездетен.

А у четвертаго сына Гаврилова у Истомы дети: Воин – бездетен, Григорей – бездетен, Михайло. А у Михаила сын Михайла. А у Михайлы сын Никита. А у Никиты сын Матвей – убит на Москве в разаренье в Кремле. А у Матвея дети: Василей – бездетен, да Никита. А у Никиты сын Андрей. А у Андрея дети: Григорей Болшой, да Василей, да Анд-

рей, да Григорей Меншой.

У подлинной пишет тако: (Л. 680) к сей росписи Александр Ржевской руку [приложил].

РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 241. Л. 678–680. Копия 1780‑х гг.

79 В ркп.: произвище.

80 Скорее всего должно быть: 1 сын князь Василей…

81 По-видимому, здесь неправильное прочтение подлинника переписчиком прозвища Василия Кобылы (Кобылки).

82 В ркп.: Ястама.

83 В ркп.: Фонасья.

84 В ркп.: Вана.

Публ.: Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: дополнение (Б, Г, Е, К‑Я) (публикация Л.Е. Шабаева) // Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск одиннадцатый. – М.: Старая Басманная, 2022. С. 321 — 323.

Генеалогия

❋ Рюрик, князь Новгородский

⇨ Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

⇨ Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

⇨ Владимир I, великий князь Киевский +1015

⇨ Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

⇨ Всеволод I, великий князь Киевский 1030–1093

⇨ Владимир II Мономах, князь Киевский 1053–1125

⇨ Мстислав I, великий князь Киевский 1075–1132

⇨ Ростислав, великий князь Киевский +1168

⇨ Давид, князь Смоленский 1120–1197

⇨ Мстислав, князь Смоленский

⇨ Ростислав Мстиславич, князь Смоленский

⇨ Константин Ростиславич, князь Витебский

⇨

XIV генерація от Рюрика.

1. ФЕДОР КОНСТАНТИНОВИЧ РЖЕВСКИЙ (1315)

князь Ржевский, служебный князь Юрия Даниловича Московского, упомянут НПЛ в связи с событиями 1314/15 гг. Родоначальник дворян Ржевских.

В 1314 тверские наместники, подстегиваемые приказами, приходившими из Твери и от Михаила Ярославяча из Орды, до крайности усилили финансовое давление на новгородцев. Обстановка в городе накалялась. Тут подоспело известие о захвате «немцами» Корелы — новгородской крепости на западном побережье Ладожского озера: «Новгородци же с наместником Федором идоша на них. Очевидно, этот «наместник Федор» был главой тверской администрации в Новгороде. Покинув Новгород, он увел в поход и своих людей. Этим и воспользовался другой Федор — Ржевский. Сразу после сообщения о походе на Корелу Новгородская 1 летопись сообщает: «Того же лета приеха Федор Ржевьскыи в Новьгород от князя Юрья с Москвы, и изъима наместникы Михайловы, и держаша их в владычни дворе, а новгородцы с князем Федором поидоша на Волгу; и выиде князь Дмитрии Михаилович со Тфери и ста об ону сторону Волгы, и тако стояша и до замороза. По семь докончаша с Дмитрием мир, и оттоле послаша по князя Юрья на Москву, на всей воли новгородской; а сами възвратишася в Новьгород».

После событий 1315 года Ржевский удел был отобран у Федора Тверским князем. После событий 1315 года Ржевский удел был отобран у Федора Тверским князем. По мнению Квашнина-Самарина, Ржевское княжество после конфискации его у Фёдора Юрьевича было передано его племяннику — Фёдору Константиновичу Меньшому, от сына которого Фёдора пошёл дворянский род Ржевских.

XV генерація от Рюрика.

ИВАН ФЕДОРОВИЧ РЖЕВСКИЙ (1361)

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ РЖЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ «НЕТША»

Согласно родословцам, выехал «из Немец» на службу Ивану Калите. Родоначальник дворян Даниловых, Услюмовых, Мамоновых.

XVI генерація от Рюрика.

2. РОДИОН ФЕДОРОВИЧ (†1380).

Уб. в 1380.

Послан кн. Дмитрием Донским перед знаменитой Куликовской битвой, в числе других именитых воинов, в «первую стражу» разведать о движении войск темника Мамая. Однако, разведка была обнаружена татарами и Родион Ржевский пал вместе со всеми в неравном бою. Уцелел только один воин, который обо всем поведал высланной за ними вслед князем московским «второй страже».

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Получил земли в Сестринском стане Волоцкого уезда в конце XIV-начале XV вв. Прямые известия о земельных владениях Гаврилы Ржевского и наличие доли Матвея Михайлова сына показывают, что к 1470‑м гг. вотчина была поделена между сыновьями Семена Федоровича Ржевского . Центральная часть вотчины с селом Никольским принадлежала старшему сыну Михаилу, а западная и восточная части — младшему сыну Гавриле. Следовательно, можно полагать, что всё это владение, охватывавшее пространство размерами 4×5 км, принадлежало Семену Федоровичу Ржевскому , который жил во второй четверти XV в. Свидетельства 1479–1496 гг. о владениях Гаврилы Семеновича ниже по течению р. Б. Сестры, в районе Теряева, наводят на мысль о том, что при жизни Семена Федоровича и его братьев — Василия Кобылки и Александра — владения Ржевских распространялись несколько далее на север, чем это было в начале XVI в. Нельзя исключить и того, что часть земель могла принадлежать Василию Кобылке и Александру. В этой связи следует заметить, что сын Александра Федор между 1477 и 1494 гг. владел деревнями в Рахове стане 33, следовательно, являлся волоцким землевладельцем. Что касается Василия Кобылки, то он, судя по показаниям родословцев, был бездетен, в силу чего его доля должна была перейти к Семену Федоровичу или детям последнего. Таким образом, имеются основания предполагать, что земли в Сестринском стане принадлежали не только Семену Федоровичу Ржевскому , но и его братьям, что, в свою очередь, позволяет относить появление владения ко времени Федора Ржевского, жившего в конце XIV — начале XV вв.

XVII генерація от Рюрика.

3. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОБЫЛКА (1).

судя по показаниям родословцев, был бездетен, в силу чего его доля должна была перейти к Семену Федоровичу или детям последнего. Свидетельства 1479–1496 гг. о владениях Гаврилы Семеновича ниже по течению р. Б. Сестры, в районе Теряева, наводят на мысль о том, что при жизни Семена Федоровича и его братьев — Василия Кобылки и Александра — владения Ржевских распространялись несколько далее на север, чем это было в начале XVI в. Нельзя исключить и того, что часть земель могла принадлежать Василию Кобылке и Александру. В этой связи следует заметить, что сын

4. СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ (1).

В 1445 вел. кн. Василий Васильевич Темный отправил его вместе с татарами на литовские города Брянск, Вязьму и др. Татары разорили всю литовскую землю до Смоленска. В ответ на это Казимир III послал своих воевод на русские города Калугу и Козельск. Их встретил у Суходрева небольшой русский отряд из можайцев, верейцев, боровцев с их воеводами, в числе которых был и Семен Федорович Р., как воевода можайского кн. Ивана Андреевича. Сами же князья в это время со всеми своими войсками участвовали в походе на Казань. Хотя немногочисленный русский отряд и был разбит литовцами ценою больших потерь, продвижение литовцев на Москву было остановлено. Согласно сведениям летописца, в числе погибших был воевода князь А. В. Лугвица Суздальский, сын боярский Карачаров, «да иныхъ 4 человеки». В плен литовцы увели детей боярских можайского князя Ивана Андреевича — Еропку и Семена Ржевскаго, воеводу белозерско-верейского князя Михаила Андреевича — Ивана Федоровича Судока Монастырева, его детей боярских Филиппа Григорьева сына Нащокина, князя Ивана Конинского, «да 5 челов’Ькъ молодыхъ» (ср.: ПСРЛ. Т. 8. С. 112; Т. 18.С. 192— 193. Л. 398).

Оставил двоих сыновей: Михаила и Гаврилу.

5.1. АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1410‑е — 7.07.1445),

погиб в сражении с татарами около суздальского Спасо-Евфимьева монастыря.

Свидетельства 1479–1496 гг. о владениях Гаврилы Семеновича ниже по течению р. Б. Сестры, в районе Теряева, наводят на мысль о том, что при жизни Семена Федоровича и его братьев — Василия Кобылки и Александра — владения Ржевских распространялись несколько далее на север, чем это было в начале XVI в. Нельзя исключить и того, что часть земель могла принадлежать Василию Кобылке и Александру. В этой связи следует заметить, что сын Александра Федор между 1477 и 1494 гг. владел деревнями в Рахове стане 34, следовательно, являлся волоцким землевладельцем.

XVII генерація от Рюрика.

6. МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ (4).

Уп. в 1470.

7. ГАВРИЛА СЕМЕНОВИЧ (1470, 1495)

Уп. 1470 – 96.

Упоминание о покупке земель Дорковской и Комяковской у Гаврилы Ржевского является наиболее ранним известием о землевладении этого рода в Сестринском стане 35. Названные земли, как было показано выше, располагались в районе современного с.Теряева. Следующее по времени известие относится к концу XV в. и связано с районом к югу от с.Теряева, на левом берегу р.Б.Сестры. В 1495/1496 г. Гаврила Семенов сын Ржевского вместе с детьми Василием, Семеном, Александром и Борисом «разъехал» свои земли от монастырских владений, которые тогда еще не шли далеко в юго-восточном направлении. Грамота сохранилась в подлинике. К ее нижнему полю приложена небольшая восковая печать. О заверении грамоты в тексте говорится так: «А сю розводную грамоту Иосиф взял за Гавриловыю печатью, а Гаврил грамоту розводную взял за Осифовою печатью” 36. Граница пролегла от р.Б.Сестры до реч.Струги, на берегу которой стоял монастырь, и далее вверх по этой речке58. Хотя точно локализовать эту границу пока не представляется возможным59, совершенно очевидно, что в момент составления разъезда земли в районе д.Рахманово60 принадлежали Гавриле Семенову сыну Ржевскому. Учитывая близость этих земель к описанным выше , нельзя исключить того, что первоначально Гавриле Ржевскому принадлежали не только Дорковская и Комяковская земли, но и весь земельный массив с. Ярцева в районе современного с.Теряева.высоком берегу р.Б.Сестры. Обследование показало, что место села не нарушено позднейшей застройкой и представляет археологический интерес.

О том кому из этого поколения Ржевских принадлежала северная часть комплекса вотчин в источниках нет данных. В 1495/1496 г этот земельный массив, с деревями Ониськино и Рахманово, принадлежал Гавриле Семенову сыну Ржевскому вместе с детьми Василием, Семеном, Александром и Борисом Истомой. Весьма вероятно, что они достались кому-то из трех последних. В этом случае можно было бы говорить о примерном равенстве долей. Однако нельзя исключить, что эти земли были переданы в монастырь при жизни Гаврилы Ржевского. К 1532 г. деревни «Онискино» и «Рохманово» уже принадлежали Иосифову монастырю79.

8. ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (5).

Уп. в 1477 – 94.

сын Александра, между 1477 и 1494 гг. владел деревнями в Рахове стане 37, следовательно, являлся волоцким землевладельцем.

XVIII генерація от Рюрика.

9. МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (6).

В 1495 в свите кж. Елены Ивановны выехал в Литву. Ум. После 1515.

Матвей между 1494 и 1515 гг. упоминается в качестве послуха в грамоте по Локнышскому стану69. Матвей вместе с сыном Василием названы первыми среди послухов в грамоте Василия Ржевского на д. Ефимьево, которая была составлена, как уже говорилось, около 1510

Так или иначе определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес, Василию 604 дес, Борису ‑237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

Вторая ветвь

10. ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (1482, †1510/1522).

Ум. до 1522. Василий Гаврилов под именем Васюка упоминается в духовной А.Ф.Голенина, написанной до 1482 г. (АФЗиХ. Ч. II., № 15).

Представителям младшей ветви рода принадлежали земли на окраинах. Василию Гаврилову сыну Ржевского — с.Петровское , д.Завражье , деревни Чеклеево, Мамоново, Татариново и Ефимьево, Коликино и Выжелцево — в сумме 604 дес. Борису Истоме принадлежало с.Сивцово, земли которого примыкали к Никольскому с юга. Определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес, Василию 604 дес, Борису ‑237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

Продал 3 деревни и селище Тарасово Иосифо-Волоколамскому монастырю. Дальнейшие сведения о владении Гаврилы Ржевского относятся уже к тому времени, когда она была поделена между его сыновьями, которые на протяжении первой трети XVI в. продали Иосифову монастырю ряд принадлежавших им «жеребьев» вотчины. Старшему из них — Василию — принадлежало село Петровское на левом берегу Большой Сестры, к юго-востоку от Иосифова монастыря. Однако этим его владения не исчерпывались. Около 1510 г. Василий продал земли, которые примыкали к принадлежавшим монастырю сц.Отчищеву и с.Спирову. Это были деревни Ефимьево, Коликино и Выжелцово 38. Деревня Ефимьево сохранилось до наших дней в 3,2 км к югу от Иосифо-Волоколамского монастыря. Приведенный в купчей грамоте «отвод ... земле» показывает, что данное владение представляло собой западную окраину вотчины Ржевских . На севере оно граничило со «Спировской» и «Отчищевской» землями монастыря, на западе — с «землей Чеклеевской» , а на юге — с большой дорогой «от Волока к Москве» , которая, как видно по карте, проходила через село Никольское — центр вотчины Ржевских . В районе дороги межа описываемого владения входила в соприкосновение с землями Сутугиньской и Тщанниковской Матвея Ржевского. Отсюда межа пролегала к северо-западном направлении и выводила «к великому дубу на Буегородцкую межу» , по которой и шла вплоть до «Отчищевские земли» Иосифова монастыря. Кроме пашенных деревень Василий Гаврилов сын Ржевский продал «лугы на реце на Сестри от Онискинъских покосов и от Рахмановских покосов до Тарасова бору» 39.

После кончины Василия, между 1512 и 1522 гг., его вдова Настасья с сыном Федором продала «три деревни их вотчины Петровского села: деревня Чеклеево, деревня Мамоново, деревня Татариново в Рузском уезде в Сестринском стану. Этот земельный массив располагался смежно с землями д.Ефимьево 40.

Ж.: АНАСТАСИЯ.

11. МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ ХИМА (7).

Воевода сторожевого полка вместе с Василием Борисовым (1515 – 19).

СЕМЕН ГАВРИЛОВИЧ ХИМА

Так или иначе определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес, Василию 604 дес, Борису ‑237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

Данные о службе Ржевских в первой половине XVI в. извлекаются из разрядов. Первое известие относится ко времени после взятия Смоленска и несчастной битвы под Оршей 8 сентября 1514 г. Среди воевод, которым великий князь велел идти «с Белые» к Витебску в сторожевом полку значатся «Василей Петров сын Борисова да- Хима Ржевской «*3 г Во время похода на Вильно 1519 г. те же воеводы возглавляли сторожевой полк, который был послан 28 февраля на Витебск84. В обоих известиях речь здесь идет о Семене Гаврилове сыне Ржевском — брате Василия Ржевского , владевшего селом Петровским. Весьма вероятно, что отсутствие в актах упоминания его имени среди владельцев Сестринской вотчины Ржевских связано с тем, что после присоединения города Белой он получил земли в уезде Белой.

12. АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ ШИРЯЙ (7).

Так или иначе определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес, Василию 604 дес, Борису ‑237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

13. БОРИС ГАВРИЛОВИЧ ИСТОМА (7).

Ум. до 1523.

Продал за 10 руб. луг Иосифо-Волоколамскому монастырю. Около 1510 г. младший брат Василия Борис Истома Ржевский продал монастырю «луг Каликинский», располагавшийся между лугами, принадлежавшими Василию и старшему в роде Матвею Ржевским65. В 1523/1524 г. Марья — вдова Бориса Истомы — продала «луг Кротовский» на берегу р.Сестры, который граничил с землями Федора Васильева сына Ржевского и землями, оставшимися за самой Марьей66. Само же с. Петровское осталось за Василием, его сыном Федором и не вышло из рода67. Также остались за Ржевскими и территория к югу от Петровского, которая, судя по купчей грамоте 1546/1547 г., принадлежала сыну Бориса Истомы Воину.

Представителям младшей ветви рода принадлежали земли на окраинах. Василию Гаврилову сыну Ржевского — с.Петровское , д.Завражье, деревни Чеклеево, Мамоново, Татариново и Ефимьево, Коликино и Выжелцево — в сумме 604 дес. Борису Истоме принадлежало с.Сивцово, земли которого примыкали к Никольскому с юга.

Так или иначе определенное равенство долей в рассматриваемом поколении Ржевских все же было достигнуто. Общая площадь вотчины Ржевских в Сестринском стане составляла 1635 десятин. Из них Матвею принадлежало 394 дес, Василию 604 дес, Борису ‑237, Семену и Александру возможно 300 дес. Таким образом Матвею, единственному представителю старшей ветви рода, принадлежала не половина а четверть земель. Это означает, что после кончины Гаврилы и Михаила Ржевских их дети произвели передел земли с целью поравнения долей.

Ж.: Мария (ум. После 1540).

XIX генерація от Рюрика.

Первая ветвь

14. МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ (9).

Ум. до 1530.

Сын боярский по Волоку. Из актов первой четверти XVI в. видно, что у Матфея было еще два сына. «Михаила Матфеев сын Ржевского » упоминается как послух у данных грамот на земли в Ростовцах 73 и в Дмитровской волости Ижве.

15. МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ (9).

16. ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ (9).

В иночестве Демьян. Ум. До 1530.

Кроме того среди послухов купчей 1527/1528 г. на земли в Льняниковском стане упоминается «Девятой Дмитреев сын Ржевского ’05, из чего следует, что у Матвея был еще сын Дмитрий. Весьма вероятно, что Михаил и Дмитрий принадлежали к числу старших детей и к 1530‑м гг. уже не были в живых. Отсутствие упоминания их и их детей среди послухов у грамоты Настасьи в более поздних актах, связанных с владениями Ржевских в Сестринском стане, пока не находит объяснения.

17. СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ (9).

Ум. до 1535.

Семен Матвеев сын Ржевского упоминается среди послухов у данной Михаила Семенова сына Ступишина1514/1515 г.

Ж.: Аграфена (ум. 1535). Дано по ней в Иосифо-Волоколамский монастырь д. Ступино и д. Огинцево за полем.

18. ИВАН МАТВЕЕВИЧ (9).

В иночестве Иона.

В 1540 за ним состояло с. Якинино и 9 деревень в Микулинской четв. Тверского у.

В перечне послухов у купчей грамоты Настасьи, составленной между 1512 и 1522 гг., фигурировали уже только дети Матвея. Семен, Иван, Василий, Григорий и Федор указаны были в качестве послухов, а «Михайло Матвеев сын Ржевского » писал купчую71. Присутствие представителей старшей ветви Ржевских вполне естественно, так как они имели право выкупа вотчины сородичей. В том же составе братья упоминаются в качестве послухов у меновной 1516 г. на земли в волости Ростовцы Рузского уезда — возможно у Ржевских и там были какие-то владения.

Ж.: Улита.

19. ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ (9).

Уп. в 1510 – 40.

В 1540 за ним с братом Григорием состояло поместье в с. Никитовское с 7 деревнями в Тверском у.

Детям Матвея Ржевского принадлежало с. Никольское, располагавшееся смежно с Петровским. В 1534/1535 г. Василий , Григорий и Федор Матвеевы, дети Ржевского, продали монастырю за 300 рублей свою часть родовой вотчины, которая представляла собой крупную хозяйственную единицу. Монастырь приобрел «село Никольское, а в нем церковь Микола Чюдотворец, да деревню Мелехова в Рузском уезде в Сестринском стану с пашенною землею, и с луги, и с лесом и с болоты, и со всеми угодъи да и с отошлым лугом, что у них луг Кубарь на реке на Сестри под деревнею под Онискиным межи монастырских лугов Онискиных и Шолыгинских и Чеклевьских и Истоминских лугов Ржевского «16.

В купчей грамоте, откуда позаимствован этот текст, имеется описание границы земель села Никольского. Оно дает ценные сведения о земельных владениях Ржевских , так как земли С.Никольского располагались в самом центре этих владений. Для понимания текста «отвода», который приведен в грамоте, следует учесть, что он отражает лишь границу земель новоприобретенного монастырем С.Никольского с землями, которые остались за Ржевскими и лежали за Волоцкой дорогой. Граница земель С.Никольского с ранее приобретенными монастырем землями деревень Ефимьево и Чеклеево в описании не нуждалась.«Отвод» начинался «от Федоровы земли Васильева сына Ржевского деревни Завражья», которая локализуется по Плану 1784 г., и вел «дорогою Волоцкою к Смолинскому». Затем, повернув направо, достигал Петровского ручья и вел вверх по нему, оставляя слева земли с.Петровского и с.Сивцова, принадлежавшего Воину Истомину сыну Ржевскому . На верховье Петровского ручья «отвод» входил в соприкосновение с землями д.Раменье Леонтия Иванова сына Толбузина и поворачивал налево77 от ручья, вдоль границы уже упоминавшихся «Утщаниевской» и «Сутугинской» земель, которые к этому времени перешли от Матвея Ржевского соответственно к его сыну Ивану и к жене его сына Семена — «Огрофене» . Конечной точкой отвода являлась место пересечения Московско — Волоцкой дороги со старым рубежом Волоцкого и Рузского уездов78. Приведенные данные позволяют предложить реконструкцию комплекса вотчин Ржевских на период 1500 — 1520- е гг. . Матвею Ржевскому а позднее его детям принадлежало с. Никольское с д. Мелеховской, а также небольшой земельный массив с деревнями Сутугинской и Тщанниковской — в сумме 394 дес. Эти земли лежали в центре владений Ржевских вдоль дороги из Волока в Москву.

Ж.: Акулина.

20. ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ (9).

Уп. в 1535 – 40.

21. ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ (9).

В 1540 за ним состояло сц. Губцово с деревнями в Тверском у.

Дворовая тетрадь, составленная незадолго до декабря 1551 г. и пополнявшаяся записями в 1550‑е гг., застает среди детей боярских служивших по Волоку одного из сыновей Матвея Ржевского и 14 его внуков . Первым в списке Ржевских числится «Федор Матвеев сын Ржевского «. При этом имени имеется помета: «Болен. Без руки, пока его ис помесных , велено с его поместья служить племяннику его Тимофею Иванову сыну Ржевскому «.

Ж.: Степанида Федоровна Валуева (уп. 1527).

22. НИКИТА МАТВЕЕВИЧ (9).

Вторая ветвь

23. ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

Ум. до 1567.

После кончины Василия, между 1512 и 1522 гг., его вдова Настасья с сыном Федором продала «три деревни их вотчины Петровского села: деревня Чеклеево, деревня Мамоново, деревня Татариново в Рузском уезде в Сестринском стану. Этот земельный массив располагался смежн с землями д.Ефимьево 41. И, наконец в 1549/1550 г. Федор со своими детьми продал за 30 рублей «луг Петровского села». «Отвод» этого луга начинался «от Шалыгинского поля, что сошлось в полем Федоровы деревни Завражъя», проходил по нижнему течению Петровского ручья и заканчивался у исходной точки 42

24. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

25. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

Дворовый сын боярский по Волоку.

26.10. КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

На землях Ржевских основан был Иософо-Волоцкий монастырь. Многие деревни были пожалованы Ржескими монастырю «на помин души». [26; 8]

27. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

28. АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

В 1550 дворовый сын боярский по Волоку.

29. ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ (10).

В 1550 дворовый сын боярский по Волоку.

Третья ветвь

30.11. ВЕТОШКА ХИМИН (1552,1560)

Сын боярский по Дорогобужу.

Как уже отмечалось, представители Ржевских служили в ряде городов, отвоеванных у Литвы в начале XVI века. «Ветошка Химии сын Ржевского » в 1550‑е гг. служил в качестве дворового сына боярского по Дорогобужу вместе с «Воином Истоминым сыном Ржевского», который в 1546/1547 г. владел частью своей родовой вотчины к югу от с. Петровского.

31. МАРКО АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИРЯЕВ (12).

32. СЕЛИВЕРСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИРЯЕВ (12).

33. ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИРЯЕВ (12).

Уп. в 1551.

34. СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИРЯЕВ (12).

Ж.: Аграфена.

35. СТЕПАН ИСТОМИН (13).

Уп. в 1524.

36. ФЕДОР ИСТОМИН (13).

Уп. в 1524.

37.13. ВОИН ИСТОМИН (1552,1560)

Уп. в 1550 – 64.

Сын боярский III статьи по Дорогобужу.

Как уже отмечалось, представители Ржевских служили в ряде городов, отвоеванных у Литвы в начале XVI века. «Ветошка Химии сын Ржевского » в 1550‑е гг. служил в качестве дворового сына боярского по Дорогобужу вместе с «Воином Истоминым сыном Ржевского», который в 1546/1547 г. владел частью своей родовой вотчины к югу от с. Петровского.

38. ГРИГОРИЙ ИСТОМИН (13).

39. МИХАИЛ ИСТОМИН (13).

АННА БОРИСОВНА ИСТОМИНА (13).

Уп. в 1524.

XX генерація от Рюрика.

Первая ветвь

40. РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (14).

Уп. в 1507.

41. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (14).

Уп. в 1549.

42. ЗАМЯТНЯ МИХАЙЛОВИЧ (14).

Уп. в 1549.

43. ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (14).

Уп. в 1549.

НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ

xx/14. ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (1549)

~ Тишина Константинович Сульменев.

77. ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (58).

Сын боярский 3‑й статьи по Вязьме, дворовый сын боярский. Был в польском плену.

78. ЛЕОНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ ДЕВЯТОЙ (58).

Уп. в 1550 – 99. В иночестве Лаврентий.

Сын боярский 3‑й статьи по Вязьме.

Среди представителей этой ветви Ржевских постриглись в Иосифо-Волоколамском монастыре лишь Дмитрий Матвеев сын Ржевский и его сын Девятой , который в Дворовой тетради значится в чернецах. Как уже отмечалось, «Девятой Дмитреев сын Ржевского » первый раз упоминается в качестве послуха в 1527/1528 г.89 В 1559/1560 г. он «выменял у Юръя и Федора Федоровых детей Ржевского село Петровское в Рузском уезде в Сестринском стану а в нем церковь Святых верховных апостол Петра и Павла, с лесы, и с луги, и з болоты, и с рощеми, с пашенною землею; и не с пашенною, и со всеми угодьи«90.В следующем, 1561/1562, году «Леонтей Девятой Дмитреев сын Ржевской » дал в Иосифов монастырь свою вотчину с.Сивцово в Сестринском стане «по себе, по Левонтъе, и по своем отце иноке Демьяне, да по своем сыне Михаиле в наследие вечных благ». За свою «дачю» он просил игумена Лаврентья пожаловать его «написати в поседневнай список и сенаник отца моего инока Демьяна да меня Леонея, да сына моего Михаила«91. Соответствующее поминание было установлено. В Обиходнике Евфимия Туркова под 4 мая записано: «...по Девятомъ, во иноцехъ Лаврентие, Ржевском , а дачи ... по Девятом сельцо Сивцово. Гробы их за церковью.

Ж.: Маремьяна.

79. ИВАН БОЛЬШОЙ ДМИТРИЕВИЧ (58).

Дворовый сын боярский по Вязьме.

80. ИВАН МЕНЬШОЙ ДМИТРИЕВИЧ (58).

Дворовый сын боярский по Вязьме.

81. МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (58).

Дворовый сын боярский по Вязьме.

82. ЕЛИЗАРИЙ ДМИТРИЕВИЧ СУРОВЕЦ (58).

Уп. в 1559.

Сын боярский 3‑й статьи по Вязьме. Дворовый сын боярский по Волоку.

Затем названы «Суровей Дмитриев сын Ржевского » и » Сын его Ивашко». Видимо к последнему относится следующая фраза: «Служит из Дорогобужа». Далее следует помета: «Суровей в ченицах«86. Поскольку до сих пор Тысячная книга перечисляла детей старших сыновей Матвея Ржевского , можно полагать, что Суровец приходился братом Девятому Дмитриеву сыну Ржевскому , упомянутому в 1527/1528 гг.

83. АФАНАСИЙ (АФОНЬКА) ДМИТРИЕВИЧ (58).

Подрында, дворовый сын боярский по Вязьме. В 1565 сослан Иваном Грозным в Казань.

09.074(?) ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1520‑е — ?),

дворовый сын боярский по Малоярославцу

Жена N

110.074(?) АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1520‑е — ?), дворовый сын боярский по Малоярославцу

Жена N

110а.074(?) МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ДЬЯК (1530‑е — после 1579),

наместник в Чернигове (1559), в Рыльске (1574) и в Ряжске (1576)

45. МАКАРИЙ ИВАНОВИЧ (18).

Ум. до 1564.

46. СТЕПАН ИВАНОВИЧ (18).

Дворовый сын боярский по Волоку. В 1564 вместе с братьями Тимофеем и Иваном дал по отцу, матери и брату Макарии в Иосифово-Волоколамский монастырь д. Тщанниково.

47. ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ (18).

Дворовая тетрадь, составленная незадолго до декабря 1551 г. и пополнявшаяся записями в 1550‑е гг., застает среди детей боярских служивших по Волоку одного из сыновей Матвея Ржевского и 14 его внуков. Первым в списке Ржевских числится «Федор Матвеев сын Ржевского». При этом имени имеется помета: «Болен. Без руки, пока его ис помесных, велено с его поместья служить племяннику его Тимофею Иванову сыну Ржевскому «.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Далее текст Дворовой тетради интерпретируется вполне уверенно, поскольку ее составитель переходит к перечислению детей младших сыновей Матвея Ржевского , которые в 1534/1535 гг. продавали Иосифову монастырю с.Никольское. Названы «Ондреец Васильев сын Ржевского «, «брат его Пятой» и «Иванец Васильев сын «, о котором сделана помета: «у царицы »

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

49. МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (19).

Уп. в 1555.

50. ПЯТОЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (19).

Сын боярский по Твери.

Увечен, без руки. Оклад ему 300 четв. Поместье пусто, хором нет (1555).

51. ДАНИЛА ГРИГОРЬЕВИЧ (20).

В 1577 – воевода в Левдуне; в 1578 – в Резице вместе с кн. Петром Семеновичем Лобановым-Ростовским.

Выменял земли у Данилы Воробьина в п. Ворончихи Пошехонского у., а взамен дал в с. Гаранское.

52. ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ (20).

Сын боярский 3‑й статьи по Вязьме.

53. ВЕРИГА ГРИГОРЬЕВИЧ (20).

Уп. в 1555.

54. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (21).

Дворовый сын боярский по Малоярославцу.

55. СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ (21).

Дворовый сын боярский по Малоярославцу.

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Дворовый сын боярский по Волоку.

Ж.: Степанида Константиновна Тоболина.

НИКИТА ФЕДОРОВИЧ

56. ГРИГОРИЙ НИКИТИЧ (22).

Вторая ветвь

57.24. БОГДАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1579).

Дворовый сын боярский по Волоку. голова

58. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (25).

В иноках Даниил.

Дворовый сын боярский по Можайску. Вместе с братьями в 1564 дал монастырю д. Тщанниково.

60. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (25).

Дворовый сын боярский по Можайску.

61. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (25).

Ум. до 1562.

48. ИВАН ИВАНОВИЧ (18).

62. ЕЛИЗАРИЙ ИВАНОВИЧ (25).

Дворовый сын боярский по Волоку.

В 1555 послан на Вятку с Игнатием Ушаковым Заболоцким; был подрындой у большого саадука у рынды кн. Ивана Юрьевича Голицына; в 1558 в войске воеводы кн. Петра Ивановича Шуйского стрелецкий голова при воеводе Андрее Ивановиче Шеине, в 1585/86 описывал Козельский у.

64. ИВАН-ВОИН КОНСТАНТИНОВИЧ (26).

Казнен Иваном Гpозным до 1584.

Воевода в Мценске, в 1574 – стрелецкий голова в полку левой руки кн. Андрея Хованского, наместник Ряжска (1571).

65. ИВАН АНДРЕЕВИЧ (28).

Жилец (1611 г.). Дворянин московский (1627 – 68).

В 1684 за ним состояло поместье в в д. Чириково (Черепнево) Московского у.

66.28. Путила Андреевич (1552,1560)

3С:Анд.Ив. Дворовый сын боярский по Малоярославцу.

67. Федор Андреевич (28).

Дворовый сын боярский по Малоярославцу.

Третья ветвь

68. Михаил Маркович (31).

69. Филипп Семенович (34).

Дворовый сын боярский по Волоку.

В 1540 за ним с племянником Сергеем Михайловичем Р. состояло с. Зайцево.

70. Михаил Михайлович (39).

71. Василий Михайлович (39).

Сын боярский 2‑й статьи, тысячник.

В 1566 участвовал в заседаниях Земского Собора; в 1576 в походе против татар «у наряду голова» вместе с кн. Дмитрием Петровичем Елецким; в 1577 в той же должности у воеводы Дмитрия Ивановича Вельяминова.

XXI генерація от Рюрика.

Первая ветвь

100. ЕЛИЗАРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ДЕВЯТОГО (ЕЛЬКА) (78).

воевода в Новгороде (1586), думный дворянин при царе Федоре Иоанновиче. Сын боярский III статьи по Вязьме, дворовый сын боярский. Думный дьяк. Окольничий.

В 1555 усмирил бунт чувашей в земле Вятской. В Ливонском походе 1556 был головой в большом полку у кн. П.И. Шуйского. В 1566 послан в Крым. В 1572 снова послан в Крым. В 1573 – наместник в Почепе; в 1574 вместе с кн. Михаилом Гвоздевым стрелецкий голова в полку правой руки у боярина кн. Семена Даниловича Пронского в походе из Орла против татар. В 1577 снова послан в Крым для проведения переговоров о мире. Вскоре после этого в Москве было получено известие, что из Крыма отправлен к царю «большой посол» кн. Теребендай. Согласно существующему обычаю немедленно поехал в Путивль встречать крымцев московский «большой» посол кн. Василий Васильевич Мосальский, затем он должен был отправиться в Крым для замены Р. В это время от последнего были получены следующие известия: крымский хан Магмет-Гирей отправил в Москву посла своего кн. Теребендая , а вместе с ним отпустил и его, Р., под охраной кн. Мурата с войском. Когда они находились в 7‑ми днях от Путивля, на них напал отряд днепровских казаков, но был отбит. Кн. Мурат, без объяснений возвратился в Крым. Р. же узнал, что во время его отсутствия, Девлет-Кильдей, бывший прежде посланником в Московском государстве, доказывал хану, что в случае войны с Польшей московский царь вынужден будет уступить Крыму Казань и Астрахань, если хан того потребует. Р. не удалось отговорить хана от такого намерения и кн. Теребендай вновь отправлен в Москву и получил повеление требовать уступки Казани и Астрахани. Р. был отпущен вместе с ним и «разменен» в Путивле с новым послом кн. В.В. Мосальским. В 1579 был наместником Путивля; в 1581 был под Дедиловым в большом полку у кн. Василия Ивановича Шуйского и кн. Ивана Дмитриевича Шестунова 3‑м воеводой.

В Казанском походе 1582 находился в передовом полку 2‑м воеводой после кн. Ивана Сицкого в войске кн. Ивана Михайловича Воротынского. В 1583 – воевода сторожевого полка в войске кн. Ивана Михайловича Елецкого; с 1589 – думный дворянин; в 1596, вместе с Петром Никитичем Шереметевым, наместник Брянска и всех северских городов; 20.01.1587 – посол в Литву к панам рады с соболезнованиями по случая кончины короля Стефана Батория и с предложением избрать на польский и литовский престол царя Федора Ивановича. О всей трудности и деликатности его миссии лучше всего говорит данный ему от царя и бояр наказ: «Если паны литовские станут говорить, что они государя на царство хотят, но польские паны не хотят, и если они от царства Польского отложатся, то государь будет ли за них стоять? — отвечать: сами паны рады литовские и сама земля литовская с нашей землей одной веры и одного обычая, так вы бы пожелали себе государя нашего, христианского государя, а если будет Литовское государство соединено с Московским, то государю нашему Литовской земли как не оберегать? Если будут оба государства на всех недругов заодно, то Польская земля поневоле будет присоединена к Московскому и Литовскому государствам. И как нашему государю за это не стоять? Начальное государство Киевское от прародителей следует нашему государю, а теперь изневолено, от Литовского государства оторвано к Короне Польской; и не одним Киевом польские люди завладели у вас, панов литовских, да присоединили к Литовской земле насильством; так государю нашему как все это у поляков не отнять и к вам и к государству Московскому не присоединить?» Даны были Р. и указания относительно московских перебежчиков в Литву: «Увидится с ним Тимоха Тетерин, Давыд Бельский, Мурза Купкеев и другие отъезжие в Литву и станут спрашивать, есть ли к ним государев приказ, то отвечать, чтоб они государева жалованья к себе поискали, государю послужили и доброхотали, а что они пред государем проступили, дерзость сделали, в Литву отъехали, и они б в том себе никакого сомненья в себе не держали: государь эту вину отдаст им, если на государствах Польском и Литовском будет, и во всем их пожалует по отечеству: которые из них захотят быть в Русском государстве, тех государь пожалует вотчинами и поместьями, устроить велит в Московском государстве по достоинству; а они бы теперь государю службу свою показали: что проведают у панов рад о государском деле – которые паны захотят государя на государство и которые не захотят, – о том бы проведывая, послам сказывали и государю доброхотали.

Если паны станут говорить, чтоб государь дал им на государство брата своего, царевича Дмитрия , то отвечать: «Это дело не сходное: царевич еще молод, всего 4‑х лет; а вам чего лучше, как быть под царскою рукою в обороне и жить по своим обычаям, как у вас ведется и как вам захочется». В мае того же года Р. возвратился из Новогрудка в Москву с благодарственным письмом от литовских вельмож. Они не желали входить в переговоры, сказав, что столь важное решение должно решаться на сейме в Варшаве, куда царь должен прислать своих послов. Также дали Р. понять, что царь и бояре московские относятся к ним очень холодно, в то врем , как император немецкий и короли французский и шведский посылали к ним «с поминками большими и с ласкою, доискиваясь государства». Р. удалось установить тесный контакт с литовским подскарбием Федором Скумином. В донесении в Москву Р. так передает его слова: «Я — христианин вашей греческой веры, и отец с матерью были у меня христиане, так вам говорю по своему христианству: мы все хотим, чтоб нам с вами в соединении быть навеки, чтоб ваш государь пановал на наших панствах, только бы дал нам бог три колоды пересечь, за что все паны радные стоят и стоять будут: 1). чтоб государю вашему короноваться у нас в Кракове; 2). писаться в титуле прежде королем польским и великим князем литовским; 3). чтоб государю веру переменить; вы говорите, что не только государя, и вам о том мыслить нельзя, это правда, с панами радными говорил: христианину как веру свою оставить? Если мы эти три колоды даст бог, перевалим, то будем с вами в вечном соединении».