Общие сведения о роде

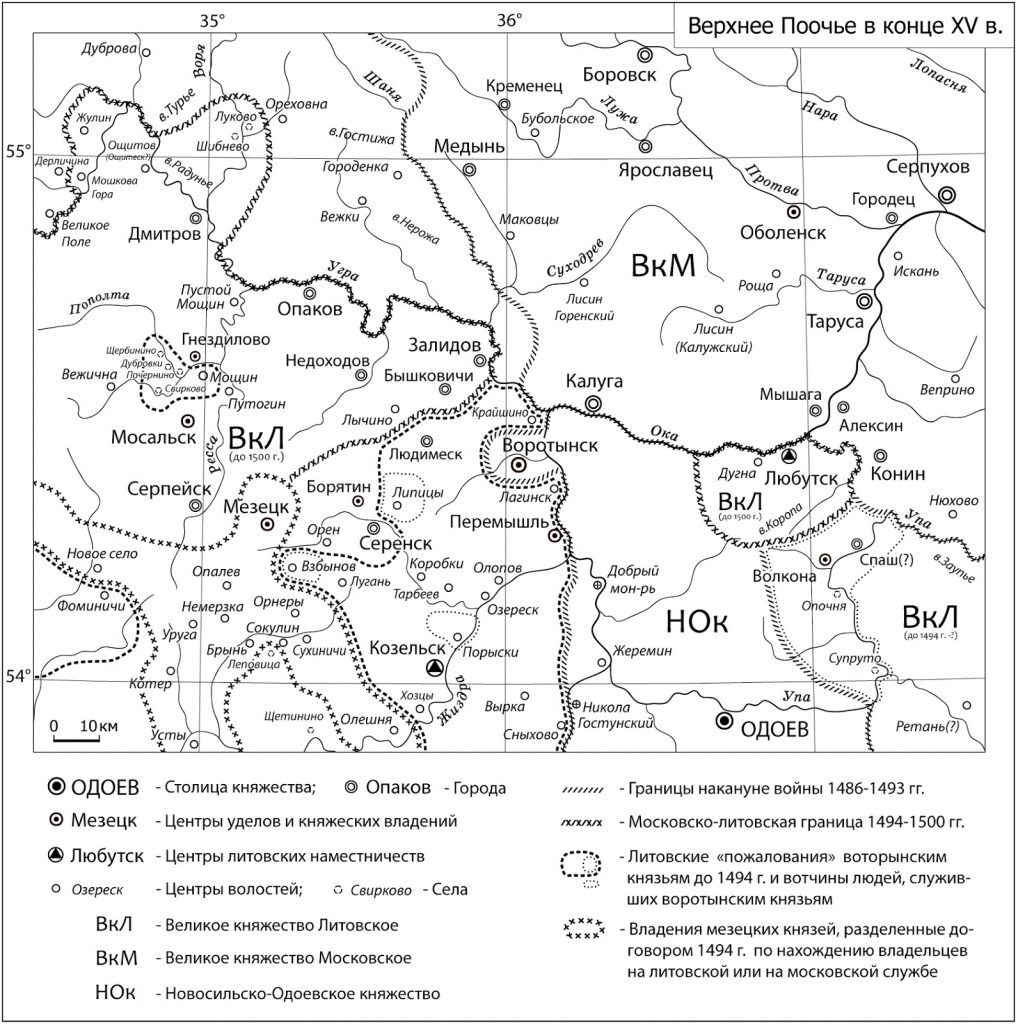

МЕЗЕ́ЦКИЕ ― княжеский род, ветвь черниговских Рюриковичей, владевших в XIV—XVI веках небольшим удельным княжеством на Оке на земле нынешней Калужской области с центром в городе Мезецке (ныне Мещовск). Мезецкое княжество, как и большинство соседних Верховских княжеств, признавало верховную власть Великого княжества Литовского. Первым князем Мезецким считается Андрей Всеволодович Шутиха, сын тарусского князя Всеволода Всеволодовича Орехвы. В середине XVII в. род пресёкся, последний раз упоминается в 1645 году.

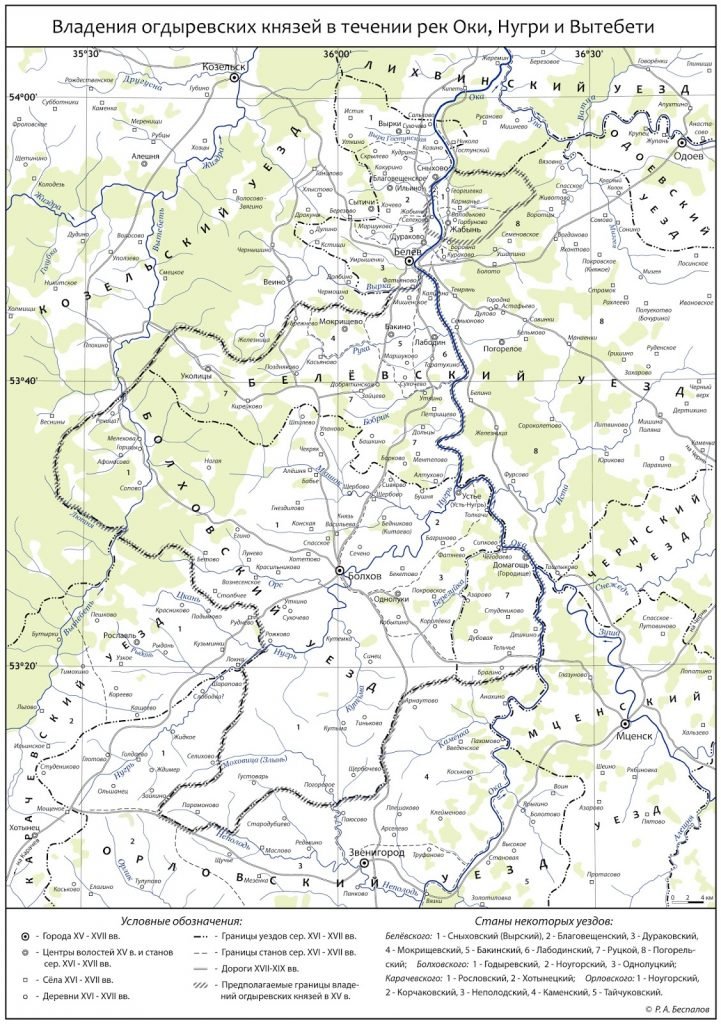

Титул мезецких князей достоверно появился лишь у детей князя Андрея Всеволодича к середине XV в. По всей видимости, по отцу Всеволодичи были князьями Устийскими или уже Огдыревскими. До поступления на литовскую службу они владели территорией, которая имела удобное расположение. Она непосредственно сообщалась с Белёвским уделом Новосильско-Одоевского княжества и с Козельском, которые в первой четверти XV в. находились в сфере влияния Москвы. Также вотчина Всеволодичей граничила с Карачево-Звенигородским княжеством и Мценским воеводством, которые находились в сфере влияния Литвы.

Основні джерела:

Беспалов Р.А. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам).

Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословной. — СПб., 1906. — Т. 1. Черниговские князья. Часть 2‑я.;

Історична географія

Поколенная роспись рода

Рюрик, князь Новгородский

Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

Владимир I, великий князь Киевский +1015

Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076

Олег Гориславич, князь Черниговский +1115

⇩

?

⇩

?

⇩

?

⇩

Михаил

Юрий Михайлович, князь Тарусский

⇩

XIII генерація от Рюрика

КН. ВСЕВОЛОД–АРЕФА ЮРЬЕВИЧ УСТИВСКИЙ И ТАРУССКИЙ.

сын кн. Юрия Михайловича Туровского и Торусского, кн. Тарусский (?), князь Устивский.

В фрагменте Введенского Печерского синодика поминают: «кн(з): Данила Романовича Новосельского и сестру его Софию; кн(з): Всеволода Оустийского, приемшаго ангельский обра(з)» 1. Важное свойство помянника черниговских князей состоит в том, что упомянутые в нем князья расположены в некоторой хронологической последовательности. Записанные рядом князья жили приблизительно в одно и то же время. Князь Даниил Новосильский, также упомянутый в Елецком синодике 2 — это сын князя Романа Семеновича Новосильского. По другим источникам он не известен, но, определенно, жил в конце XIV в. — возможно, еще и в начале XV в. Следовательно, князь Всеволод Устийский жил приблизительно в то же время, что и князь Даниил. В таком случае, напрашивается аналогия титула князя Всеволода с названием волости Устье, которой позже владели тарусские Всеволодичи на вотчинном праве. Некоторым препятствием для такого сопоставления служит родословная князей Одинцевичей, составленная в первой трети XVI в. По их росписи, у князя Юрия Тарусского (жил в XIV в.12) старшим сыном был Всеволод. От отца ему досталась Таруса, а остальным четырем сыновьям князя Юрия — другие тарусские уделы [ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. C. 282]. Свой родословец Одинцевичи составили, находясь на литовской службе. В источниках московского происхождения содержатся иные сведения. В родословной росписи оболенских князей Летописной и Патриаршей редакций, а также в росписи мезецких и баратинских князей редакции начала XVII в. Всеволод тоже назван старшим (бо́льшим) сыном Юрия, но географическая часть его титула не указана. Вторым сыном Юрия назван Константин, от которого пошли оболенские князья 3. В Румянцевском родословце, имеющем общее происхождение с Государевым родословцем 1555 г., первым сыном князя Юрия назван князь Семен Тарусский. Также тарусским князем назван его сын Дмитрий Семенович. Титул князя Всеволода (Юрьевича) не назван. Князь Константин (Юрьевич) назван Оболенским 4. В отличие от росписи Одинцевичей, эти сведения о титулах сыновей князя Юрия Тарусского имеют опору на летописи и помянники черниговских князей13. Легенда же Одинцевичей о тарусском княжении Всеволода Юрьевича другими источниками не подтверждается. Еще на рубеже XIV–XV вв. эта ветвь тарусских князей находилась на московской службе. Так, 1 июля 1493 г. на переговорах с литовскими послами московские бояре передали речи Ивана III: «мезоцкие князи изъ старины наши слуги, одны съ торусскими князми, и въ старыхъ докончаньехъ предковъ нашихъ (великих московских и великих литовских князей. — Р. Беспалов) писаны» 5. В этих словах видится указание на эпоху Витовта и Василия I. Таруса перешла под верховную власть Василия I в 1392 г. 6. Следовательно, князь Всеволод Устийский или его дети могли быть упомянуты в качестве московских слуг после этого времени, а именно — в московско-литовском договоре 1408 г., заключенном на р. Угре 7. В следующие 16 лет (до 1424 г.) московскому государю не удалось удержать тарусских Всеволодией с их вотчиной на московской службе.

Ж., [предполож.] кнж. София Романовна Новосильская, дочь кн. Романа Семёновича Новосильского.

XIV генерація от Рюрика.

2/1. КН. ДМИТРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ УСТИЙСКИЙ И ОВДЫРЕВСКИЙ[?] (1424,† 1440/50)

кн. Тарусский, сын Всеволода Юрьевича.

Огдыревские князья являлись ветвью тарусских князей и происходили от князя Всеволода Юрьевича. Его сыновья князья Дмитрий и Андрей в верховьях Оки имели свой город, вместе с которым перешли на службу к великому князю литовскому Витовту. Впервые на литовской службе они упомянуты в летописных сведениях, описывающих события осени 1424 г- великий князь Витовт посылал его к Одоеву против татар. При этом не указана географическая часть их титула 8. У Витовта они выслужили город Мезецк (Мезческ, Мещёвск) и ряд волостей в западной (литовской) части Верхнего Поочья. Мезецк был пожалован им в вотчину и к середине XV в. стал для них новым административным центром. Так отпрыски Всеволодичей приобрели новое для себя прозвище князей Мезецких. Вместе с тем, в их роду еще сохранялась ветвь князей Огдыревских, которая существовала еще в середине XVI в. Литовские владения мезецких князей хорошо известны в историографии и отображены на исторических картах, в частности, в работах М.К. Любавского, С.М. Кучиньского, А.В. Шекова, В. Н. Темушева 9.

О формировании землевладений мезецких князей в XV в. известно преимущественно из ретроспективных данных. Так, в ходе событий 1489–1493 гг. часть мезецких князей перешла от Литвы на московскую службу, и встал вопрос о разделе их дольниц на литовскую и московскую части. 30 января 1494 г. на переговорах с московскими боярами литовские послы заявили, что «Мезческъ съ волостьми — данье государей нашихъ (литовских. — Р. Б.) мезоцкимъ княземъ». В этой связи они предложили: «Ино у вашего государя (Ивана III. — Р. Б.) которые мезоцкие князи, те бы отчину свою ведали, волости торуские, съ чемъ приехали къ нашимъ (литовским. — Р. Б.) государемъ: Говдыревъ, да Устье, да Жебынь; а данье государей нашихъ (литовских. — Р. Б.) — то было бы темъ княземъ (мезецким — Р. Б.), которые служат нашему государю (Александру. — Р. Б.)» 10.Московские бояре провели сравнительный анализ этих двух документов, на основании которого можно восстановить перечень городов и волостей мезецких князей из несохранившейся грамоты Сигизмунда. Среди них были исконные вотчины Всеволодичей, с которыми они прибыли на литовскую службу: «Агдыревъ, Устье, Жабынь»; кроме того, «выслуженный» ими у Витовта город «Мезческъ» с рядом волостей; а также волости, «приданные» им Сигизмундом: «Силковичи да Новое Село». Отсюда же становится известным, что в течении р. Оки у Всеволодичей появились волости: Лабодин и Рука. В начале 1440‑х гг. князь Дмитрий Всеволодич получил от великого князя литовского Казимира «на отчину его подтверженье, на Мещескъ и Колковичи». То есть на пожалование Витовта Мезецк (с волостями) и «приданное» Сигизмунда Силковичи (с Новым Селом). Также князь Дмитрий получил еще ряд волостей, которые были даны ему только на время, «до воли» великого князя, и в дальнейшем не закрепились за семейством Всеволодичей 11. К сожалению, мы не располагаем жалованной грамотой Витовта на Мезецк, выданной Всеволодичам. Также не сохранилась жалованная грамота Свидригайла, которому подчинялся Мезецк и которому, видимо, служили Всеволодичи в 1430–1436 гг. [Коцебу, 1835. Прибавление 2. C. 8]. Сведения грамоты Казимира сохранились в выписке. В ней сначала описывается Мезецк и его округа. Затем читается фрагмент: «Огдырев, Олешна, Устье, Лабодин, Жабын, Рука» [LM. Kn. 3. P. 44; РИБ. Т. 27. Стб. 64–65]. Здесь только Олешня выпадает из огдыревской округи, но она была связующим звеном на пути из Гдырева в Мезецк. В посольском списке конца XV в. города Мезчоск и Акдырев стояли в самом начале отдельно, а в конце читался фрагмент: «Рука, Лабодинъ, Устье, Жабынъ, Бакино» [СИРИО. Т. 35. C. 118, 137]. Здесь тоже оказывается, что Рука, Лабодин и Бакино попадали не в перечень волостей Мезецка и Силковичей, как пожалования Витовта и Сигизмунда, а в перечень Гдырева, Устья и Жабыни, не принадлежавших Литве. Однако в конце XV в. Рука, Лабодин и Бакино не назывались в перечне исконных вотчин Всеволодичей. В этой связи можно предположить, что эти волости до 1435–1440 гг. могли выделиться, например, из состава Жабыни или появились у них во время их литовской службы каким-то иным способом. Затем Рука, Лабодин (из которых затем выделилось и Бакино) заодно были вписаны в Сигизмундову грамоту. Примечательно, что 1430‑е гг. — это период малолетства белёвских князей Василия и Федора Михайловичей [Беспалов, 2010. C. 32–34], наследники которых впоследствии стали претендовать на волости Руку, Лабодин и Бакино. На волость Жабынь претендовали и другие князья новосильского дома (одоевские и воротынские). По всей видимости, в XV в. данная территория составляла предмет спора между мезецкими и новосильскими князьями. По смерти князь Дмитрий Всеволодич не оставил мужского потомства 12,ок. 1440 великий князь Казимир подтвердил за ним его отчину Мещовск и Колковичи; † до 1450 бездетным.

3/1. КН. АНДРЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ ШУТИХА УСТИЙСКИЙ И ГОВДЫРЕВСКИЙ († 1422/1440)

кн. Мезецкий (?), сын Всеволода Юрьевича Устивского. По смерти князь Дмитрий Всеволодич не оставил мужского потомства 13, и все вотчины семейства отошли к его родному брату князю Андрею Шутихе. В записях Литовской метрики, а также в Любецком и Введенском Печерском синодиках географическая часть титула князя Дмитрия и Андрея Всеволодичей все еще не указывалась 14. В 1424 великий князь Витовт посылал его к Одоеву против татар.

∞, Евпраксия.

XV генерація от Рюрика.

4. КН. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ БАРЯТИНСКИЙ родоначальник Барятинских

кн. Барятинский, по всей видимости, старший сын князя Андрея Шутихи Всеволодича и Евпраксии.15 Князь Александр Андреевич умер раньше своего отца, а его дети унаследовали волость Барятин, может быть еще какие-то волости, но в дальнейшем больше не смогли претендовать на Мезецк. От них произошла ветвь князей Барятинских 16. Четверо сыновей покойного князя Александра Андреевича уже не претендовали на долю в Мезецке. Они унаследовали Барятин, а может быть, и еще какие-то мезецкие волости или села. И хотя в источниках Барятин не называется городом, эта обособившаяся ветвь князей уже носила прозвище Барятинских 17.

5. КН. ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1443)

2‑й сын Андрея Шутихи Всеволодовича и Евпраксии18, кн. Мезецкий. Упом. въ мирномъ договорѣ Іоанна III съ В. К. Александромъ Литовскимъ, при чемъ указываются его сыновья князья Ѳедоръ сухой и Василій Ѳедоровичи.[Крмз. VI, при. 396.] Ок. 1450 г. вмѣстѣ съ братомъ Романомъ и Иваномъ получили подтвердительную грамату кор. Казиміра на выслуженныя ихъ отцемъ и дядею у Витовта владѣнія: Мещовскъ, Оренъ, Сулковичи, Сухиничи, Дубровну, Огдыревъ, Устье, Лабодинъ и др. [Вольф. 358].

Титул мезецких князей достоверно появился лишь у детей князя Андрея Всеволодича к середине XV в. По всей видимости, по отцу Всеволодичи были князьями Устийскими или уже Огдыревскими. До поступления на литовскую службу они владели территорией, которая имела удобное расположение. Она непосредственно сообщалась с Белёвским уделом Новосильско-Одоевского княжества и с Козельском, которые в первой четверти XV в. находились в сфере влияния Москвы. Также вотчина Всеволодичей граничила с Карачево-Звенигородским княжеством и Мценским воеводством, которые находились в сфере влияния Литвы.

6. КН. РОМАН АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1443, ум. 1483 или 1470+до)

3‑й сын Андрея Всеволодовича и Евпраксии19, кн. Мезецкий. Ок. 1450 г. тоже, что у брата Ѳедора. 1470, май, выдалъ дочь свою кж. Елену за кн. Андрея Васильевича Углицкаго.[Крмз. ѴІ. прм. 629].

7. КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ИН. ИОНА (1456,1490)

4‑й сын Андрея Всеволодовича и Евпраксии.20, кн. Мезецкий; <третью часть в городе в Мезецку> продал кн.Петру.

Ок. 1450 г. вмѣстѣ съ братомъ Федором и Романомъ получили подтвердительную грамату кор. Казиміра на выслуженныя ихъ отцемъ и дядею у Витовта владѣнія: Мещовскъ, Оренъ, Сулковичи, Сухиничи, Дубровну, Огдыревъ, Устье, Лабодинъ и др. [Вольф. 358].

1490 г. получилъ 6 копъ грошей, и 1494

продалъ свою треть г. Mещовска племяннику князю Петру Ѳедоровичу. [Вольф. 258; СИО, 152]. В 1486.03.06 получал «8 коп з мыта Смоленского» вотч. в Говдыреве, Дубровне, Устье и др.

Накануне войны города Мезецк и Гдырев с «тянувшими» к ним волостями были общей родовой собственностью потомков князя Андрея Всеволодича. Землевладения Мезецких делились не на уделы (отдельные города и волости), а на дольницы. Тот или иной князь в каждом городе или волости мог иметь свою долю [СИРИО. Т. 35. C. 246–247]. В волостях и селах помещались княжеские слуги, которые на местах несли административную и военную службу. Мезецкая и огдыревская округи хотя и были разделены территориально, но Гдырев тоже был общей родовой вотчиной, поделенной между князьями на доли по завещаниям предков, поэтому на данном этапе его уже сложно выделить из общей мезецкой истории. Другие же три ветви потомков князя Андрея Всеволодича делили Мезецк, Гдырев и бо́льшую часть их волостей по третям (табл. 1; схема 1) [LM. Kn. 3. P. 44; РИБ. Т. 27. Стб. 64–65].

К середине 1480‑х гг. в живых оставался только один из сыновей князя Андрея Всеволодича — князь Иван Андреевич, который не имел детей и единолично владел третью Мезецка в городе и в селах.21. Слѣпой отъ рожденія. [Вольф., 8].

бездетн.

КНЖ. МАРФА АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ

Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.22

КНЖ. АКСИНЬЯ АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ

Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.23

∞, кн. Федор Андреевич Одинцевич (ок.1410‑п.1422),

КНЖ. ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ

Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.24

Ю. В. Татищевъ показываетъ согласно съ Вольфомъ, что княжна Авдотья Андреевна была за кн. Иваномъ Семеновичемъ Бабою Друцкимъ, Зотовъ же называетъ мужа ея княземъ Ѳедоромъ Соколинскимъ, т. е. считаетъ ее женою сына кн. Ивана Семеновича Бабы. Вольфъ и Зотовъ ссылаются оба на одинъ и тотъ же источникъ, на Лѣтопись Данилевича. Вольфъ выражаетсяочень опредѣлительно: «жена его (князя Ивана Семеновича Бабы) навѣрное (niezawodnie) княжна Авдотья, дочь князя Андрея Шутихи князя Тарусскаго-Мезецкаго, о которой Лѣтописецъ упоминаетъ, что была бабкой Конопли, князя Ѳедора маткой. [Вольф. 60|. Можетъ быть это упоминаніе лѣтописца и было причиной ошибки у Р. Вл. Зотова, такъ какъ первый князь съ прозвищемъ Конопли былъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сынъ князя Ѳедора Ивановича Соколинскаго и внукъ князя Ивана Семеновича Бабы Друцкаго.

∞, кн. Иван Баба Семенович Друцкий.

XVI генерація от Рюрика.

КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ († до 1494)

Сын Федора Андреевича Всеволодовича.25 Умер до 1494 г.

Б/д

КН. ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ПР. СУХОЙ (1484, † 1515, Мещера)

Сын Федора Андреевича Всеволодовича.26

1487, принимаетъ участіе въ предпріятіяхъ дяди своего, кн. Ивана Андреевича М., въ нападеніяхъ на владѣнія князей Одоевскихъ, находившихся въ Русскомъ подданствѣ.27 После отъезда Михаила Романовича на Москву на литовской службе еще оставались князья Федор Сухой и Василий Федоровичи Мезецкие. Вероятно, им удалось бежать от преследования своего двоюродного брата Михаила Романовича, однако в плен была захвачена жена князя Федора [СИРИО. Т. 35. C. 141]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович 28, а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу 29. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья 30. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугамукраинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны».31

1498 , март., Литовскій подданный, за нимъ, съ братомъ Петромъ, во владѣніи состояли: Огдыревъ, Олешня, Руца, Вакиня, Устье, Жобыни, Лаводиня и Хожци. [СИО., 246] 1498, получилъ привилей на Городечно въ Смолешцинѣ.[ЮТ. 58]

† 1515, убит в Мещере.[Брх. I, 209; Увар. родос. № 206, л. 78—7; Вольф., 259].

Литература: Р. А. Беспалов. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам).

КН. ПЁТР ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1484, † 1494/1507)

Сын Федора Андреевича Федоровича.32.

1487, получилъ 6 копъ грошей изъ скарба и съ мыта Смоленскаго.[ют. 58]

Другую треть в Мезецке унаследовали пятеро сыновей покойного князя Федора Андреевича: Михаил, Петр, Федор Сухой, Василий Кобяка и Иван Огдыревский 33. Бездетного князя Михаила Федоровича, вероятно, уже не было в живых. Князь Петр Федорович мужского потомства тоже не имел, но ему, видимо, принадлежало старшинство в этой ветви. Из всех князей рода только князь Иван Федорович и его потомки носили титул Огдыревских. Вероятно, они имели наиболее значительную долю в Гдыреве. Впрочем, еще в начале XVI в. за ними была какая-то доля и в мезецкой округе, например, в Брыни [СИРИО. Т. 41. C. 442]. Старшие князья Иван Андреевич и Петр Федорович были наиболее влиятельны. Сохранились сведения о получении ими денежных пожалований на литовской службе [LM. Kn. 4. №16.4. P. 59; №23.15. P. 88]. В начале августа 1487 г. люди мезецких князей напали на вотчину одоевских Семеновичей, «много лиха учинили; жены, дети головами повели». Слуги последних вместе с людьми князей Ивана Перемышльского и Ивана Белёвского пустились за ними в погоню. Те же въехали в город Мезецк и затворились в нем. Одоевские бояре обратились к мезецким князьям, чтобы «полонъ ихъ и грабежь велели отдати, а лихихъ бы показнили». Однако на них напали сами мезецкие князья: Михаил Романович, Иван Огдыревский, Федор Сухой, Петр и Василий Федоровичи вместе со своими людьми и с людьми князя Семена Воротынского. В итоге некоторые одоевские, перемышльские и белёвские люди были побиты до смерти, а иные были взяты в плен. По сведениям посольских книг, еще при жизни Казимира († 7 июня 1492 г.) князь Петр Федорович купил треть в Мезецке (в городе и в селах), принадлежавшую своему дяде, бездетному князю Ивану Андреевичу [СИРИО. Т. 35. C. 147, 152, 230]. Заинтересованным лицом в этой сделке также была жена князя Ивана — Софья. По законодательству Великого княжества Литовского, бездетный князь мог продать только треть своего имения без согласия всех своих родственников [Любавский, 1892. C. 561–566]. Нет ясности, купил ли князь Петр Федорович треть отчины князя Ивана Андреевича (1/9 Мезецка) или все его имение (1/3 Мезецка). Суть дела, видимо, состояла в том, что князь Иван Андреевич по старости больше не мог нести военную службу. После его смерти его наследницей должна была стать его жена и владеть его имением до своей смерти или до того момента, как она выйдет замуж [Любавский, 1892. C. 569]. В таком случае, часть Мезецка на время отчуждалась бы от господарской службы. Видимо, в этой связи король Казимир позволил князю Петру Федоровичу совершить куплю, нести с нее службу и при этом, видимо, опекать престарелого дядю и его жену. Во всяком случае, так князь Петр Федоровичстал самым крупным землевладельцем в роду мезецких князей.

Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].

29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.

6 января 1507 г. гаспадар пра пажалаванне маёнткаў княгіні Апрані, жонцы князя Пятра Мязецкага, пяці службаў людзей на Дубровенскім шляху замест маёнткаў, якія былі захоплены маскоўскім войскам 34. Это пожалованіе въ 1508 г. отдано окольничему Смоленскому Богдану Сапѣгѣ.

[Sapiehowie, I, 5]

∞, ОПРАНИЯ (1507)

Б/д.

КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ПР. КУКУБЯКА (1487,1494)

Сын Федора Андреевича Всеволодовича.35

Около 1487 г. принималъ участіе въ нападеніяхъ на владѣнія русск. подданнаго, кн. Семена Одоевскаго.[сио, 4—5]. После отъезда Михаила Романовича на Москву на литовской службе еще оставались князья Федор Сухой и Василий Федоровичи Мезецкие. Вероятно, им удалось бежать от преследования своего двоюродного брата Михаила Романовича, однако в плен была захвачена жена князя Федора [СИРИО. Т. 35. C. 141]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. 29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. Накануне заключения мирного договора Мезецк был захвачен князем Михаилом Романовичем и действительно был московским. Однако в договоре было написано, что и литовские слуги «в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои». Иван III игнорировал не только законную «куплю» князя Петра Федоровича, но и положение московско-литовского договора. Тот же ответ был дан в марте 1497 г. и в марте 1498 г. [СИРИО. Т. 35. C. 230, 249]. Иск литовской стороны так и не был удовлетворен.Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугам украинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны» [СИРИО. Т. 35. C. 195].К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.

В результате войны 1500–1503 гг вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. Около марта — апреля 1504 г. Иван III составил духовную грамоту, которой завещал своему сыну князю Дмитрию «город Месческъ с волостми, и с погосты, и з селы, и со всеми пошлинами, со всемъ, что к нему потягло, как был за мезетцкими князми», а кроме того «город Опаков со всемъ, что к нему потягло, да волости Залидов, Недоходово, Лычино, Бышковичи по Угру». Вместе с тем, Барятин, Орен, Хозцы и Алешня — отошли к Козельску [ДДГ. №89. C. 360]. Исконные вотчины огдыревских князей Гдырев, Устье и Жабынь, а также волости огдыревской округи Рука, Лабодин и Бакино — тоже не были подчинены князю Дмитрию Ивановичу. В этой связи, сформировавшийся в дальнейшем Мещёвский уезд стал сильно отличаться от той территории, которой ранее владели мезецкие князья. В московсколитовском договоре 1508 г. мезецкие князья уже не упоминались, а «городъ Месческъ с волостми» был отнесен к владениям братьев Василия III [LM. Kn. 8. №80. P. 126–127].

[Р. А. Беспалов. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам)]

КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГОВДЫРЕВСКИЙ

Сын Федора Андреевича Федоровича.36

1487 г., Іоаннъ III жалуется Вел. Кн. Литовскому на кн. Ивана Говдыревскаго, что онъ съ братьями нападаетъ на владѣнія русскаго подданнаго кн. Семена Одоевскаго. [сио, 4—5]. Другую треть в Мезецке унаследовали пятеро сыновей покойного князя Федора Андреевича: Михаил, Петр, Федор Сухой, Василий Кобяка и Иван Огдыревский 37. Бездетного князя Михаила Федоровича, вероятно, уже не было в живых. Князь Петр Федорович мужского потомства тоже не имел, но ему, видимо, принадлежало старшинство в этой ветви. Из всех князей рода только князь Иван Федорович и его потомки носили титул Огдыревских. Вероятно, они имели наиболее значительную долю в Гдыреве. Впрочем, еще в начале XVI в. за ними была какая-то доля и в мезецкой округе, например, в Брыни 38. В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи 39.

К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.

∞, АЛЕНА. Ок. 1498 , посылала своихъ людей грабить владѣнія князей Мезецкихъ, оставшихся въ Литовскомъ подданствѣ. [СИО, 246; Сбор. Мухан. 93].

КН. СЕМЕН РОМАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1518)

Сын Романа Андреевича Всеволодовича.40

Еще одной мезецкой третью владели сыновья покойного князя Романа Андреевича — Семен и Михаил Романовичи, имевшие мужское потомство [СИРИО. Т. 35. C. 4, 7, 121 и др.; Родословная книга, 1851. C. 72]. Их сестра Елена Романовна 27 мая 1470 г. была выдана замуж за углицкого князя Андрея Васильевича Большого (брата Ивана III) [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 169]. И хотя зимой 1483 г. она умерла [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 317], но успела оставить после себя потомство. В верховьях Оки князь Андрей Большой владел Медынью, [ДДГ. №72. C. 258], что создавало дополнительные возможности для его порубежных контактов и для оказания влияния на политические взгляды его мезецких шуринов.

Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья 41. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].

Вскоре поступил на службу к Ивану III и в 1494 водил передовой полк к Великим Лукам против литовцев. В 1495 ходил с великим князем к Новгороду Великому. После Ведрошской битвы (1500) прислан в помощь воеводам в большой полк. В 1501 служил наместником в Новгороде и в апреле был направлен воевать литовские волости. В 1506—1507 воевода в Белой. «Князь Семен Романович Мезецкой при великом князе Иване Васильевиче всея Руси на Белой розведен в отечестве с прадедом с Васильевым Олферьева, с Олферьем Филиповичем, и грамоты розводные Олферью на князя Семена даны.» 42 Упоминание об этом «случае» содержится в местническом деле кн. В. В. Литвинова-Мосальского и Р. В. Алферьева 1572 г.: «А дед же, государь, мой Олферей был послан от отца твоего, государя нашего, в Литовскую землю: в большом полку князь Семен Мезецкой, в передовом полку дед мой Олферей, и грамота невместная деду моему на князь Семена дана» 43. Алферий Филиппович являлся родоначальником фамилии Aлфepьeвыx-Нащокиных. 1509, четвертый воевода бол. полка на Угрѣ. [Разр. кн. Ромодан. II] 1512, велѣно его примкнуть къ бол. п. на Угрѣ, при оборонѣ Бѣлевскихъ мѣстъ отъ нашествія Крымскихъ царевичей. [Милюк. 45, 47]. 1512—3 , въ Смоленскомъ пох. воев. сторож, п. на Угрѣ, потомъ въ Дорогобужѣ. [Милюк. 51; Разр. кн. Ромодан. II, 15].

∞, .... ..... Сыновья: Андрей, Иван, Пётр, Фёдор, Василий.

КН. МИХАИЛ РОМАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ († IV/V.1506, под Казанью)

Сын Романа Андреевича Всеволодовича.44

1487, литовскій подданный.[сио, 4—б]. Еще одной мезецкой третью владели сыновья покойного князя Романа Андреевича — Семен и Михаил Романовичи, имевшие мужское потомство [СИРИО. Т. 35. C. 4, 7, 121 и др.; Родословная книга, 1851. C. 72]. Их сестра Елена Романовна 27 мая 1470 г. была выдана замуж за углицкого князя Андрея Васильевича Большого (брата Ивана III) [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 169]. И хотя зимой 1483 г. она умерла [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 317], но успела оставить после себя потомство. В верховьях Оки князь Андрей Большой владел Медынью [ДДГ. №72. C. 258], что создавало дополнительные возможности для его порубежных контактов и для оказания влияния на политические взгляды его мезецких шуринов.Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].

Литовский господарь Александр отреагировал на новые потери в верховьях Оки более решительно, чем его покойный отец Казимир. Он «прислал из Смоленска своего пана Юрья Глебовича да князя Семена Ивановича Можайского (Стародубского. — Р. Б.), да князей друтцких. Да те городки Мезетцк да Серпееск и с волостми поимали да позасели» [РК-1598. C. 22–23; РК-1605. Т. 1. C. 33–34; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Несколько месяцев спустя Иван III вспоминал, что литовские воеводы пришли «со многими людми войною, техъ нашихъ слугъ звоевали, городы ихъ поимали и иззасели, а волости выжгли и выграбили, и людей многих до смерти побили, а иныхъ въ полонъ повели, а слуги нашего княжу Михайлову (Романовича Мезецкого. — Р. Б.) казну взяли, а онъ самъ одною головою из города ушолъ» [СИРИО. Т. 35. C. 107]. Тогда Иван III «послалъ техъ городовъ доставати своего сестрича князя Федора Васильевича Резанского». Войско выступило из Москвы 29 января 1493 г., по пути к нему присоединились несколько князей новосильского дома и князь Михаил Романович Мезецкий [РК-1598. C. 22–23; РК-1605. Т. 1. C. 34]. Услышав о приближении московских войск, пан Юрий Глебович и князь Семен Можайский оставили в городах воевод в осаде, а сами отступили к Смоленску. В Мезецке горожане «не взмогша противитися, и градъ отвориша». Затем многие другие литовские городки Верхнего Поочья были взяты силой [СИРИО. Т. 35. C. 104; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334–335; ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963. C. 158, 323; ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 225]. В дальнейшем Александр Казимирович не смог найти сил для военного противостояния московской стороне. Осенью того же года речь зашла о возможности прекращения войны и заключении мирного договора. Литовская сторона желала, было, вернуть мезецких князей с их вотчинами на литовскую службу [LM. Kn. 5. 2012. P. 196; СИРИО. Т. 35. C. 118]. Однако в Москве в ходе переговоров литовским послам пришлось идти на уступки. Еще 30 января 1494 г. они соглашались на то, чтобы отступиться в московскую сторону от Гдырева, Устья и Жабыни, с которыми Всеволодичи «приехали» служить к Литве [СИРИО. Т. 35. C. 120]. Однако уже на следующий день (1 февраля) они согласились на иные условия: «которые князи служатъ великому князю, вашему государю (Ивану III. — Р. Б.), те бы свои долници ведали, а которые князи служатъ нашему государю (Александру. — Р. Б.), те бы свои долници ведали. А что князь Семенъ (Романович. — Р. Б.) и князь Петръ (Федорович. — Р. Б.) Мезоцкие въ нятстве у государя вашего (Ивна III. — Р. Б.) сидятъ, техъ бы отпустити на ихъ отчины въ Мезческъ, и они, кому похотятъ, тому служат, а другому ихъ не приимати и съ вотчиною» [СИРИО. Т. 35. C. 121]. В итоге в договоре о мире от 5 февраля 1494 г. записали: «А мезецкии кн(я)зи, княз Михаило Рманович, и кн(я)зя Ивановы дети Федоровича Одыревского, княз Василеи и княз Федор, служат мне, великому князю Ивану, и моимъ детеми со всими (следует читать «со своими». — Р. Б.) отчынами, што къ их долницамъ в городе в Мезецку и въ волостех, а тобе, великому кн(я)зю Александру, их не обидити и не прыимати зъ их отчынами. А што служат тобе, великому кн(я)зю Александру, мезецкии кн(я)зи, княз Федоръ Сухии да кн(я)з Василеи, а князя Федоровы дети Анъдреевича, и тыи кн(я)зи в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои, а мне, великому кн(я)зю Ивану, и моим детемъ их не обидити и не прыимати ихъ зъ их отчынами. А што в мене в нятстве мезецкии князи, кн(я)зь Семенъ Романовичъ и княз Петръ Федоровичъ, и мне тыхъ князеи отпустити в Мезчоскъ на их очину, и они, кому похотять, тому служать зъ своими отчынами што их долницы в городе в Мезецку и въ волостехъ» [LM. Kn. 5. 2012. P. 251; СИРИО. Т. 35. C. 124–133; ДДГ. №83. C. 329–332]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. 29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. Накануне заключения мирного договора Мезецк был захвачен князем Михаилом Романовичем и действительно был московским. Однако в договоре было написано, что и литовские слуги «в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои». Иван III игнорировал не только законную «куплю» князя Петра Федоровича, но и положение московско-литовского договора. Тот же ответ был дан в марте 1497 г. и в марте 1498 г. [СИРИО. Т. 35. C. 230, 249]. Иск литовской стороны так и не был удовлетворен.

Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугамукраинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны» [СИРИО. Т. 35. C. 195].

В результате войны 1500–1503 гг вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. Около марта — апреля 1504 г. Иван III составил духовную грамоту, которой завещал своему сыну князю Дмитрию «город Месческъ с волостми, и с погосты, и з селы, и со всеми пошлинами, со всемъ, что к нему потягло, как был за мезетцкими князми», а кроме того «город Опаков со всемъ, что к нему потягло, да волости Залидов, Недоходово, Лычино, Бышковичи по Угру». Вместе с тем, Барятин, Орен, Хозцы и Алешня — отошли к Козельску [ДДГ. №89. C. 360]. Исконные вотчины огдыревских князей Гдырев, Устье и Жабынь, а также волости огдыревской округи Рука, Лабодин и Бакино — тоже не были подчинены князю Дмитрию Ивановичу. В этой связи, сформировавшийся в дальнейшем Мещёвский уезд стал сильно отличаться от той территории, которой ранее владели мезецкие князья. В московсколитовском договоре 1508 г. мезецкие князья уже не упоминались, а «городъ Месческъ с волостми» был отнесен к владениям братьев Василия III [LM. Kn. 8. №80. P. 126–127].

Князья Мезецкие обосновались в Стародубе Ряполовском лишь на рубеже XV-XVI вв. после того как князь Михаил Романович Мезецкий по обмену с великим князем Иваном III получил в вотчину территорию бывшего Алексинского стана (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 355; Давыдов М.И. Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 264).

1494, участвовалъ въ походѣ для отнятія Мезецка и другихъ горо-

довъ, отъ захватившей ихъ Литвы, какъ воевода: «а

Воротынскимъ кияземъ, и Одоевскимъ, и Белевскимъ

и князю Михаил у Мезецком у велѣлъ князь ве-

дший быти подлѣ передовой полкъ великаго князя, на

правой сторонѣ или на лѣвой, гдѣ похотятъ.» (Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 130).

Князь Михаил Мезецкий был воеводой в походе на Казань весной 1506 г. (Гневашев Д.Е. Вологодский служилый «город» в XV – начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сб. статей памяти Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 680). Убит в бою под Казанью весной 1506 г. (Гневашев Д.Е. Вологодский служилый «город» в XV – начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сб. статей памяти Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 680; Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 175).

Держал в вотчинном владении часть Мезецка в 1492–1503 гг. (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 135). К 1503/1504 г. великий князь Иван Васильевич променял ему Алексин в Стародубе Ряполовском на его жеребей в Мезецке (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 355). До 1522/1523 г. князь М. Р. Мезецкий разделил между сыновьями князьями Иваном Шапцой, Иваном Меньшим, Петром и Семеном вотчину село Глумово с деревнями в Суздальском уезде (Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975. № 215). В 1539 г. наследники Михаила Мезецкого, до этого совместно управлявшие отцовской вотчиной, поделили свои владения.

∞, Васса .....

Дети: Андрей (убит в 1506), Семен, Иван Большой Шапца, Иван Меньшой, Василий, Петр Гнуса.

КНЖ. ЕЛЕНА РОМАНОВНА МЕЗЕЦКАЯ (?-1483)

Дочь Романа Андреевича Всеволодовича. Имя этой удельной княгини в событиях русской истории второй половины XV столетия упоминается только дважды – когда Елена Романовна вышла замуж и когда он скончалась. Первое сообщение о Елене Мезецкой связано с 1469 г. (ил. 116), тогда он стала женой удельного углицкого князя Андрея Васильевича Большого: «Тоя же весны месяц май в 27 день в неделю слепаго женился князь Андрей Васильевич Углечскы на Москве, понял княжну Олену княже Романову дщерь Мезицкого, венчал их в Пречистой Филипп митрополит».45 Следует отметить разночтения в имени невесты, встречающиеся в разных летописных сводах. Если в основном своде Ермолинской летописи она упомянута как Елена,46 то в Кирилло-Белозерском списке этого свода – как Ульяна.47 В Симеоновской летописи удельная княгиня названа и Еленой, и Ульяной.48

В семье Елены Мезецкой и Андрея Большого родились дочь и два сына – Иван и Дмитрий. Время появления детей на свет приходится на период между 1470 и 1483 гг. Не вызывает сомнений, что значительный период семья проводила не только в столице своего удела – Угличе, но и в Москве, в Кремле, где у Андрея Большого был собственный двор, который упоминается в летописях в описании одного из пожаров 1477 г.49 Дворы двух братьев великого князя Ивана III – Андрея Большого и Андрея Меньшого – размещались рядом и об пострадали от пожара. Отношения между Иваном III и его братьями были сложными и периоды согласия не раз сменялись откровенной враждой. Такие «розмирия» хронисты фиксируют после 1472 и около 1480 г., перед знаменитым «стоянием на Угре». Тогда удельные князья Андрей и Борис первоначально отказались прийти на помощь великому князю Ивану III и даже отправили во Ржев, поближе к литовской границе, своих жен и детей.50 Но затем все же оказали военную поддержку брату и были «пожалованы» за активные действия по преследованию татарского войска.51 Сепаратистские устремления удельных князей, сопротивлявшихся объединительной политике великого московского князя, определяли и судьбы их близких, заставляя жен срываться с насиженных мест вместе с детьми (ил. 117).

† 1483, апр. 2, и погребена въ оградѣ Вознесенскаго монастыря въ Москвѣ.52 Останки ее после 1929 г. не сохранились. Мы не знаем причину ранней смерти удельной княгини Елены, прожившей не более двадцати пяти – двадцати шести лет и скончавшейся в 1483 г.: «Тое же весны апреля в 2 преставися княгини, жена князя Андрея Васильевича».53 Московский летописный свод даже не называет жену Андрея Большого по имени. В Ермолинском своде указано место ее упокоения: «...Елена и положена на Москве у Вознесениа в городе».54 Во всех источниках указана одна и та же дата смерти – 2 апреля 1483 г. (ил. 118).

Остается сказать несколько слов о судьбе мужа и сыновей удельной княгини Елены. Князь Андрей Большой в 1492 г. был арестован великим князем Иваном III и посажен в заточение на Казенном дворе в Кремле, гдѣ пробылъ 2 года и 47 дней до конца жизни и умер 6 ноября 1494 г. Погребен въ ц. Михаила Архангела у сѣверныхъ дверей.55 Его обвинили в измене, переписке с литовским королем Казимиром и ханом Большой Орды Ахматом.56

Сыновья Андрея и Елены Иван и Дмитрий, несмотря на юный возраст, также были заключены под стражу – сначала в Переславле,57 затем в Вологде, в Прилуцком монастыре. Их судьба была трагичной, они провели в заключении почти полвека, один из них скончался в тюрьме, другой закончил свои дни монахом. По некоторым данным, дочь Андрея Большого была замужем за князем Андреем Дмитриевичем Курбским58 из рода князей ярославских. Однако в исторической литературе высказывалось мнение о том, что на дочери Андрея Большого Углицкого был женат другой князь из этого рода, Иван Семенович Курбский.59

∞, 27.V.1469, кн. Андрей Васильевич, пр. Горяй (1446–1493), кн. Углицкий.

XVII генерація от Рюрика.

КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ СУХОВ МЕЗЕЦКИЙ (1523, † 1563/1573)

Сын Федора Сухого Федоровича Андреевича60.

В 1527 г. великий князь Василий Иванович велел быть ему с Воротынским в Одоеве. В 1536 г. во время похода казанского царя Сафа-Гирея на Русь, великий князь велел идти полкам из Мурома в Нижний Новгород, в сторожевом полку был князь Иван княж Федор сын Мезецкого 61. в

В 1540 г. он вместе с муромскими детьми боярскими, посадскими людьми отражал набег на Муром царя Сафа-Гирея, потом встречал прибывшего в город царя.62 В 1544 г. в Муроме состоялся сбор воевод для похода в казанские места, среди которых был князь Иван княж Федоров сын Сухово Мезецкой.63 В феврале 1547 г. в войске из Нижнего Новгорода на казанские места второй воевода полка левой руки.64 В 1548 г. по цареву указу собирались войска: в сторожевом полку под Муромом был князь Иван княж Федоров сын Сухово-Мезецкого. 1550, съ 9 мая, воев. въ Гороховцѣ. [d. 141]. В октябре 1552 г. после взятия Казани второй воевода сторожевого полка в судовой рати из Казани к Нижнему Новгороду [Разрядная книга 1475–1598 гг. – М., 1966. – С. 70, 89, 98, 107, 112.] 1553, годовым воев. в Шацке. [d, 159]

В Дворовой тетради 50‑х гг. XVI в., в которой писаны бояре, дьяки, князья и дети боярские дворовые московской земли и приказные люди в Муроме, в первой строке князь Иван княж Федор Мезецков сын Мезецкого числится уже отставленным от службы. Здесь записаны его дети Борис и Сенька 65. Князья имели вотчинные землевладения в Дубровском стане Муромского уезда [Данная кн. Бориса Ивановича Мезецкого арх. Борисоглебского м–ря Самоилу на д. Гусли с пуст. в Дубровском ст. Муромского у. // РГАДА. – Ф. 281. – № 27/7759.].

Князь И. Ф. Мезецкий 10 января 1563 г. дал Троице-Сергиеву монастырю 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51). Упоминается как заимодавец в духовной грамоте князя Семена Михайловича Мезецкого от 1 сентября 1557 г. – 9 марта 1558 г. (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 97).

КН. ПЁТР ФЕДОРОВИЧ СУХОВ МЕЗЕЦКИЙ

Сын Федора Сухого Федоровича Андреевича66. Известен только по родословным.

КН. СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ (1521-до)

Ж. ВАСИЛИСА 1521

КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КУКУБЯКИН МЕЗЕЦКИЙ, ПР. ВЛАС (1534,1557)

Сын Василия Кукубяки Федоровича Андреевича.67

В декабре 1541 г. в войске во Владимире находился в полку правой руки с царевичем Шигалеем (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 103). Осенью 1546 г. Иван Власов Мезецкий назван стряпчим (Назаров В.Д. О структуре Государева двора в середине XVI в. // Общество и государство феодальной России. Сб. статей, посвященный 70-летию академика Л. В. Черепнина. М., 1975. С. 52). В апреле 1552 г. наместник в Звенигороде (Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб. 1838. С. 386; Архив П. М. Строева. Т. I // Русская историческая библиотека. Т. 32. Пг., 1915. С. 257, 368). В Дворовой тетради из Можайска с пометой «почернен» и из Москвы с пометой «постригся» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 125, 184).

Послух в данной жены Ю. И. Шемякина Пронского княгини Евдокии (Овдотьи), в 1559/1560 г. давшей в Троице-Сергиев монастырь по муже, по себе и родителям после своего живота свою вотчину село Алексино с деревнями в Стародубе Ряполовском во Владимирском уезде (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1213. Л. 1459; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 34).

КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КОКУБЯКИН (?-1552)

Сын Василия Кукубяки Федоровича Андреевича.68 † 1552, убит при взятіи Казани.[ЛР. І, 374; ЮТ, 60].

КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ОГДЫРЕВСКИЙ (1494)

Сын Ивана Федоровича Андреевича и Елены.69

В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи [СИРИО. Т. 35. C. 127, 130–131]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. В результате войны 1500–1503 гг. уже не только огдыревская, но и вся мезецкая округа отошла к московским слугам. Для Московского государства открылась старая дорога, проходившая по маршруту Калуга–Воротынск–Серенск–Брынь–Брянск. Осенью 1502 г. по ней провожали крымских послов. В этой связи, сохранились сведения о том, что к тому времени в Брыни были дольницы князей Семена и Михаила Романовичей Мезецких, а также их огдыревских племянников (Василия и Федора Ивановичей) [СИРИО. Т. 41. C. 441–442].

Вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. О дальнейшем княжении в верховьях Оки огдыревских князей никаких сведений не сохранилось. В Румянцевской редакции родословных книг, восходящей к родословцу 1540‑х гг., из огдыревских князей показаны только Иван Федорович и его дети Василий и Федор [РИИР. Вып. 2. C. 114]. То же видим в Бархатной книге, восходящей к Государеву родословцу 1555 г. [Родословная книга, Ч. 1. 1787. C. 210]. В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].

КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1494)

Служилый князь, воевода в 1494 г. (Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 130; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 330).

В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи [СИРИО. Т. 35. C. 127, 130–131].По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. В результате войны 1500–1503 гг. уже не только огдыревская, но и вся мезецкая округа отошла к московским слугам. Для Московского государства открылась старая дорога, проходившая по маршруту Калуга–Воротынск–Серенск–Брынь–Брянск. Осенью 1502 г. по ней провожали крымских послов. В этой связи, сохранились сведения о том, что к тому времени в Брыни были дольницы князей Семена и Михаила Романовичей Мезецких, а также их огдыревских племянников (Василия и Федора Ивановичей) [СИРИО. Т. 41. C. 441–442]. Вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355].

О дальнейшем княжении в верховьях Оки огдыревских князей никаких сведений не сохранилось. В Румянцевской редакции родословных книг, восходящей к родословцу 1540‑х гг., из огдыревских князей показаны только Иван Федорович и его дети Василий и Федор [РИИР. Вып. 2. C. 114]. То же видим в Бархатной книге, восходящей к Государеву родословцу 1555 г. [Родословная книга, Ч. 1. 1787. C. 210]. В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].

КН. АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ (1513, † 1519, Мещера)

Старший сын боярина Семёна Романовича Андреевича, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя, воевода на службе у московского князя Василия III. Имел братьев Ивана, Петра, Фёдора и Василия. Потомства не имел. В июле 1513 г. во время второго похода на Смоленск был вторым воеводой в полку правой руки (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 133).

Убит татарами на Мещере в 1516 г.70

КН. ИВАН СЕМЕНОВИЧ СЕМЕЙКА МЕЗЕЦКИЙ (1515,1555)

полк.воев.(1515) дворов.сын-боярск. помещ.-Можайск‑у. 2С:Сем.Ром.Анд-ча

воевода в правление Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного.Представитель княжеского рода Мезецких (Рюриковичи). Второй сын боярина князя Семёна Романовича Мезецкого. Братья — князья Андрей, Пётр, Фёдор и Василий Мезецкие. Тысячник 2‑й статьи из Можайска. В Дворовой тетради из Можайска (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 59, 183).

В марте 1513 года — второй воевода передового полка в Туле «береженья для» во время похода великого князя на Смоленск, затем был вызван к Смоленску. В мае 1514 года водил полк левой руки в Тулу, а в июне «с Тулы велел князь великий итти за собою к Смоленску воеводам: … Семейке княж Семенову сыну Романовича…». В 1515 году — второй воевода полка левой руки в русской рати под командованием князя В. С. Одоевского на р. Вашана, откуда был отправлен в Тулу 2‑м воеводой в полк правой руки. В 1516 году — 3‑й воевода полка левой руки у того же князя В. С. Одоевского на р. Вашане. После роспуска «больших» воевод переведен 2‑м воеводой в сторожевой полк. В 1517 году — второй воевода сторожевого полка в Мещере, на Толстике, откуда был отправлен на р. Вашану. В июле 1527 года князь И. С. Мезецкий был прислан 4‑м воеводой в Одоев под командование князю М. И. Воротынскому. В мае 1529 года был отправлен в войске князя М. И. Воротынского среди прочих воевод из Почепа в Серпухов. В мае 1530 года — 2‑й воевода передового полка в конной рати во время похода русской рати на Казань. В ноябре 1535 года князь И. С. Мезецкий был прислан 2‑м воеводой полка левой руки в Можайск для дальнейшего похода на Великое княжество Литовское. В июле 1537 года — 3‑й воевода передового полка в Коломне, в августе 1538 года — 2‑й воевода полка левой руки в Коломне. В июне 1543 года князь Иван Семёнович Мезецкий служил вторым воеводой передового полка «на Коломне». В апреле 1546 года — 2‑й воевода полка левой руки в Коломне. В начале 1547 года был отправлен в Вязьму и Дорогобуж для поиска невесты молодому царю Ивану Грозному. В июне-июле 1555 года князь И. С. Мезецкий упоминается среди голов «в стану и в сторожах» во время царского похода в Коломну и Тулу против крымского хана Девлет-Гирея.(Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 56, 58, 60, 71, 73, 74, 86, 91, 94, 95, 104, 107, 110, 151; Назаров В.Д. Свадебные дела XVI века // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 117).

Послух в данной 1567/1568 г. И. Е. Цыплятева, передавшего после своего живота Кирилло-Белозерскому монастырю вотчину прародителей своих и отца село Раменье с деревнями (ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 521 об.-522 об.)

Оставил двух сыновей: князь Иван Иванович Мезецкий (ум. после 1606), князь Михаил Иванович Кушник Мезецкий (ум. после 1606)

~ Феодосия.Дм. кнж.Охлябинина.

КН. ПЕТР СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (* ...., 1512, 1513, † ....)

воевода на службе у московского князя Василия III. Князь из рода Мезецких. Сын боярина Семёна Романовича Мезецкого, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя. Имел братьев Андрея, Ивана, Фёдора и Василия. В мае 1512 года был послан на реку Угра в большой полк к воеводе Даниилу Щене «для посылок».71 В июне 1513 года во второмъ Смоленскомъ походѣ шелъ изъ Дорогобужа въ Смоленскъ вoев. сторож. п.72

Потомства не имел.

КН. ФЁДОР (ИН.ФЕОДОСИЙ) СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1516,† 1571)

воевода в правление великих князей Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного, четвертый из пяти сыновей боярина князя Семёна Романовича Мезецкого. Братья — Андрей, Иван «Семейка», Пётр и Василий.

В Дворовой тетради из Можайска с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 184). В 1515/1516 г. в войске из Белой к Витебску второй воевода сторожевого полка. В 1518/19 г. четвертый воевода в Мещере. В 1528/29 г. второй воевода на Сенкине броде. В мае 1530 г. в походе на Казань второй воевода сторожевого полка в конной рати. В 1531 г. воевода за городом в Рязани, затем первый воевода передового полка в Рязани. В 1535 г. воевода в Чернигове, при нападении на город литовцев «литовских людей побил из города и пушки поимал». В 1536/37 г. воевода в Мещере. В июне 1543 г., июле 1544 г. в Коломне был вторым воеводой в полку левой руки. В декабре 1546 г. отправлен в Ростов и Ярославль для смотра невест для великого князя. Летом 1547 г. в Коломне и Кашире второй воевода сторожевого полка. В декабре 1547 г. второй воевода в Смоленске. В 1553/54 г. воевода на годованье в Смоленске (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 59, 62, 73, 75–77, 93, 104, 108, 111, 115, 146; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 256; Назаров В.Д. Свадебные дела XVI века // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 117). В апреле-мае 1552 г. встречал ногайских послов Баитерека с товарищами и сопровождал их из Темникова до Москвы. В июне провожал их из Москвы до Рязани (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 83, 85, 88). В 1552/1553 г., в 1555 г. двухтретный писец в Рязанском уезде (Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 1. М., 1997. № 277; Сметанина С.И. Вотчинные архивы рязанских духовных корпораций XIII – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. № 41, 42, 124–126).

После смерти жены княгини Ирины (умерла 6 сентября 1556 г.) князь Ф. С. Мезецкий дал по ней Троице-Сергиеву монастырю 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51).

В иночестве Феодосий, в 1558–1567 г. соборный старец, умер в 1571 г. (Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 года. М., 1880. С. 33).

Ж. ИРИНА {АЙГУСТОВА?} 1556.09.06+

Потомства не оставил.

КН.ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1521,1555)

Сын 4‑й удельного князя Мезецкого и боярина Семёна Романовича Андреевича, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя, воевода на службе у московского князя Василия III и царя Ивана IV Грозного. Имел братьев Андрея, Ивана Семейку, Петра и Фёдора. Имел троих сыновей: Михаила, Андрея и Ивана.

Тысячник 2‑й статьи из Можайска. В Дворовой тетради из Можайска с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 59, 183). Летом 1521 г. находился среди голов у воевод на Угре. В марте 1529 год был третьим воеводой на Сенкине броде через реку Оку. В июле 1531 года был в Рязани, за городом вторым воеводой передового полка. В 1532 был послан в Серпухов, в дополнение к другим воеводам, оборонявшим переправы через Оку. В мае 1533 года послан пятым воеводой в Белёв, где стоял в охранении на реке Бобрик. В 1534 году был вторым воеводой в Путивле. В 1535 году был в составе посольства в Крымское ханство. С 1540 года был воеводой полка левой руки под Коломной. В августе 1541 года при походе на Русь Сагиб-Гирея был послан с полком левой руки из Коломны к Белёву на берег Оки. В сентябре 1544 г. наместник в Стародубе. В июле 1547 г. в разряде царского похода в Коломну, затем в декабре 1547 г. в войске из Владимира к Нижнему Новгороду второй воевода в полку левой руки. В 1548 году опять как второй воевода ходил из Нижнего Новгорода на Казань с полком левой руки. В конце 1551 года астраханского хана Дервиш-Али и сопровождал его в Москву. В апреле 1552 послан из Мурома к Казани как второй воевода сторожевого полка впереди основного войска и участвовал в взятии Казани. В мае 1553 г. должен был из Нижнего Новгорода в Свияжский город возглавить сторожевой полк. В 1553 г. среди воевод в Свияжском городе. В 1555 г. в Коломне был вторым воеводой в полку левой руки (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 66, 73, 77, 81–83, 85, 101, 111, 113, 114, 134, 139, 140, 149; Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 261). В августе 1551 г. встречал ногайских послов в Москве, 19 октября 1551 г. встречал Дервиша царя из Ногаев на р. Пекше и провожал его до Москвы. В ноябре участвовал в переговорах с Дервишем. В марте 1552 г. Дервиш был пожалован Звенигородом и князь Василий Мезецкий и Андрей Хруль Наумов должны были сопровождать его в Звенигород (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 65, 77–78, 80, 82). В марте 1570 г. привез грамоту от царя приставам, принимавших в Москве польских послов (Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 630, 632).

КН. ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ († до 1522/23)

скончался до 1522/23 г., не оставив потомства. В относящихся к указанному году внутрисемейных сделках его имя ни разу не упоминается (АРГ. № 214–215. С. 215, 217).

КН. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ († IV/V.1506, под Казанью).

помещ. 2С:Мих.Ром.Анд-ча.

КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ШАПКА БОЛЬШОЙ (1523,† 1552/1560).

дворов.сын-боярск. помещ.-Кострома‑у. 1539 вотч.-Стародуб-Ряполово‑у. с.Алексин с.Васильевское с.Лучкино раздел с братьями и сестрой 3С:Мих.Ром.

Рында. Умер в середине 50‑х гг. XVI в.: в тексте Дворовой тетради напротив имени его отца стоит пометка «умре» (ТКДТ. С. 149).

Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 73 По нему Иван Шапка получил село Васильевское (совр. Шапкино), 74 к которому согласно писцового описания XVII столетия тянуло до 10 деревень и около 40 пустошей.

КН. ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ГНУСА (1522,–1560)

четвертый сын Михаила Романовича Мезецкого.

Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 75 Петру досталась половина села Алексино. О дальнейшей судьбе выморочной вотчины князя известно следующее. Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому, 76 еще около 10 поселений завещал племянникам — Юрию Шапкину и Авдотье Шемякиной-Пронской (урожденной Мезецкой — в духовной Семена она названа Софьей). 77 В описании вотчины князя Семена 1538 г. (там же. № 37) ни одно из поселений, завещанных им племянникам, не упоминается; следовательно, первоначально они также входили в состав выморочной латифундии его брата Петра. а владельческий комплекс деревни Дубакино (Дубакинская) продал княгине Авдотье Горбатой. 78 Та, в свою очередь, дала оттуда Николо-Шартомскому монастырю озеро Сорокино , а прочие земли (в об-щей сложности 15 деревень с 5 селищами) не позднее лета 1558 г. продала в казну — в указанном году Иван IV променял деревню Дубакино Московскому Богоявленскому монастырю. 79

Бездетный.

КН. СЕМЕН (ИН. СЕРАПИОН) МИХАЙЛОВИЧ (1523, † 10.III.1558/16.II.1560),

воевода, пятый из шестерых сыновей князя Михаила Романовича Мезецкого (ум. 1506). Братья — князья Василий, Андрей, Иван Шапца, Пётр Гнуса и Иван Меньшой. В ноябре 1543 года князь С. М. Мезецкий был «послан по казанским вестем» вторым воеводой сторожевого полка во Владимир. В июне 1544 года — 2‑й воевода передового полка во Владимире. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 104–105). В 1554 году на свадьбе царя Симеона Бекбулатовича князь С. М. Мезецкий упоминается среди поезжан. В Дворовой тетради после Стародубских князей среди помещиков Стародуба с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 123).

Умер до 16 февраля 1560 г. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51).

Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 80 Пятый сын Михаила Мезецкого Семен унаследовал село (сельцо) Лучкино. В 1538/39 г. к нему тянули 38 ½ деревень и починков (в общей сложности 113 жилых дворов крестьян и слуг князя), вотчинный Михайло-Архангельский монастырь с 15 кельями нищих, а также 12 пустошей. Умирая, в 1557/58 г., князь передал 3 деревни в Спасо-Евфимьев монастырь, 81 6 деревень в Троице-Сергиев монастырь 82 (в 1560 г. их выкупил зять Семена Василий Ковров 83, известна дальнейшая судьба лишь одного из шести поселений, входивших в состав этого вотчинного комплекса: деревня Зыбкина в XVII в. показана дворцовой 84), а собственно село Лучкино с 32 ½ деревнями и 3 пустошами оставил дочерям Марии и Федосье. 85

В 1522/1523 г. князья Иван Шапца, Петр и Семен Михайловы дети Мезецкие продали их младшему брату Ивану Меньшому Михайлову сыну Мезецкому три жеребья села Глумово с деревнями, починками и пустошами в Суздальском уезде. 8 сентября 1523 г. князь Иван Меньшой Михайлович Мезецкий заложил благовещенскому протопопу Василию и его сыну Ивану село Глумово с деревнями в Суздальском уезде за 300 руб. (Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 216, 229). В 1538/1539 г. по приказу великого князя Ивана Васильевича был произведен раздел вотчины князей Ивана, Петра, Семена Михайловых сел Алексин, Васильевское, Лучкино с деревнями и починками детей Мезецкого и княжны Овдотьи, дочери князя Ивана Меньшого Иванова сына Мезецкого. Князю Семену досталось село Лучкино с 38,5 деревнями, починками и пустошами в Стародубе Ряполовском. Овдотье досталось полсела Алексино с 38 деревнями и починками. Во владенье было не менее 5000 десятин, не считая 16 озер и заливных лугов (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 865–872; Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 823. Л. 706–712; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 67–68; Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 37). В 1557/1558 г. жена боярина князя Юрия Ивановича Шемякина Пронского княгиня Овдотья, дочь князя Ивана Меньшого Михайловича Меньшого Мезецкого, размежевала земли со своим дядей Семеном Михайловичем Мезецким и братом князем Юрием Ивановичем Шапкиным в вотчинных угодьях князя Петра Михайловича трети на р. Клязьме в Стародубе Ряполовском (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. № 1178. Д. 8. Л. 1381).

В период между 1 сентября 1557 г. и 8 марта 1558 г. князь С. М. Мезецкий составил духовную грамоту. Митрополиту Макарию 10 марта 1558 , святителю была «явлена» духовная грамота «умершего князя Семена Михайловича Мезецкого», по которой упоминал деревни в Заборовье Старое, Старое Корачаровское, Васки Карачарова, Хмельники, Тимошкино, Бокарево, Зыбкино, которые дал Троице-Сергиеву монастырю. Предусмотрена возможность их выкупа за 50 руб. со стороны дочерей князя Семена Марии и Феодосии. Спасо-Евфимьеву монастырю дал отчины своей деревни Снегиревское, Харинское, Косовка в Мальшине углу, Архангельскому собору деревню Таракановское. Дочерям княгиня Марье и Феодосии дал в Стародубе Ряполовском село Лучкино с 26,5 деревнями и 4 пустошами, а также в Заборье деревни Останино, Коромыслово, Душилово, Большое Дворище, Сеча по половинам. Племянницу Софью, дочь князя Ивана Михайловича Мезецкого, благословил деревнями Лукояново, Садовское, починками Новоженино, Киташевским. Племянника князя Юрия Ивановича Мезецкого благословил деревнями Маринкино, Борцово, Мосеево, Гнездовское, пустошью Рошковское. В духовной упоминается свояченица князя Семена Ульяна, жена князя Михаила Юрьевича Ромодановского и теща Овдотья, жена Федора Писарева. Князь Семен приказал свой двор в Москве на Никитской улице продать и передать деньги Новодевичьему монастырю по его душе и по княгине Анне. Среди всего имущества князь называет свои святыни: «Образ Егорей Великий, резан на камени на яшмере, резь греческая и цка золота», затем «образ резан на кости на мамонтове Дванадесят праздников, обложен басмы серебряны позолочены, да образ Пречистые, серебром обложен позолочен, пелена шита золотом да серебром, а крест золотой с мощьми и с каменьем, да две иконы, серебром обложен», а также «Крест золот с мощьми да икону складную синодой Дванадесят праздников, обложена серебром, да икону Дванадесят праздников, резан на кости на мамонтове, серебром обложена, да образ Чюдотворца Николы, серебром обложен под хрусталем». Все «послухи» подтвердили, что грамота была написана при них, после чего святитель скрепил ее своей подписью и печатью. Подписал грамоту «митрополичь дияк Никита Парфениев».(Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 97).