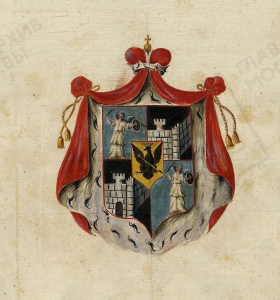

Герб рода князей Щербатовых. Рисунок. Не ранее 1787 г.

Загальні відомості

Щербатовы — княжеский род, черниговские Рюриковичи, ветвь князей Оболенских. Родоначальник – кн. Василий Андреевич Оболенский Щербатый (сер. 15 в.). От его внуков Михаила Васильевича, Александра Васильевича и Григория Васильевича произошли три ветви рода. Родословные росписи подают князей Щербатовых как потомков Андрея Константиновича, младшего сына Константина Юрьевича Оболенского. Князь Андрей выступает общим предком Долгоруковых, Щербатовых и Тростенских. Это вполне правдоподобно: вотчины этих трех ветвей на востоке Оболенского уезда примыкали друг к другу. Однако массив вотчин князей Щербатовых на правобережье реки Протвы (Кутепово, Трубино, Ивашковичи и др.) отстоял от вотчин ближайших однороднее, соседствуя с владениями князей Кашиных и Ноготковых.

Род внесён в Бархатную книгу.1 При подаче документов для внесения рода в Бархатную книгу, были предоставлены две родословные росписи: князем Константином (16 марта 1682) и князем Петром (03 августа 1686) Щербатовыми.2 Род Щ. внесён в 5‑ю часть дворянских родословных книг Воронежской, Моск., С.-Петерб., Саратовской, Харьковской губерний.

Вотчины князей Щербатовых

Сведения о разделе вотчины князей Щербатовых относят его к первой трети XVI в. Третье поколение Щербатовых было представлено шестью братьями, которые, вероятно, и были участниками раздела. Михаил Васильевич получил деревню Высокиничи3, Селивестр Васильевич — сельцо Бужениново. В следующем поколении князь Леонтий Васильевич (единственный сын отца) владел третью села Бор, пустошью Средней Городенкой — Космарево и половиной села Федоровского.4 Двоюродному брату князя Леонтия Василию Григорьевичу принадлежало две трети села Бор и половина сельца Ивашковичи.5

Уже на этом этапе становится ясным, что князья Щербатовы пошли по пути дробления вотчины на жеребьи. Это неминуемо должно было через два-три поколения привести к тому, что каждый из князей Щербатовых владел мелкими долями в том или ином вотчинном комплексе, представлявшем собой черезполосицу владений родственников. Так, например, князь Тимофей Иванович Щербатов к 1630‑м годам владел вотчиной, представлявшей собой четверть из «князь Федоровы половины Щербатого» села Кутепово, половину деревни Высокиничи и четверть «из князь Левонтьевские половины Щербатого» села Федоровского. Такой способ раздела явно не способствовал хозяйственному развитию имений, облегчал выход вотчины из родового владения, оставляя представителям рода лишь мелкие наделы. Это можно проиллюстрировать на примере изменений владельческого статуса села Бор, существующего и в наше время.

Итак, село Бор в четвертом поколении князей Щербатовых было разделено между двоюродными братьями: Леонтием Васильевичем (Табл. 18, № 20), которому принадлежала треть, и Василием Григорьевичем (№ 25), владельцем двух третей. Оба они не оставили наследников. Треть князя Леонтия была разделена пополам между его двоюродными племянниками. Одну половину получил князь Лука Осипович (№ 30), вторую — князья Нефед (№ 37) и бездетный Федор (№ 38) Ивановичи. Две трети князя Василия в 1631/32 г. были разделены между князем Лукой Осиповичем (получил половину) и его племянниками Давыдом Кондратьевичем (№ 51), Осипом (№ 59) и бездетным Дмитрием Ивановичами (№ 60). Таким образом, село Бор в 1631/32 г. распределилось между князьями Щербатовыми в следующих долях: Лука Осипович — 1/2 от 1/3 князя Леонтия (13 чет. с осм.), 1/2 от 2/3 князя Василия (27 чет.), т. е. половина (40 чет.); Нефед Иванович и Федор Иванович — 1/2 от 1/3 князя Леонтия (т. е. шестая часть, 13 чет. с осм.); Давыд Кондратьевич, Осип Иванович и Дмитрий Иванович — 1/2 от 2/3 князя Василия (27 чет., т. е. треть).

Лука Осипович скончался в 1633 г. Пережил отца только младший сын князь Семен Лукич (№ 47). Унаследованную от отца долю в селе Бор (40 чет.) он в 1651 г. уступил Осипу Ивановичу Щербатов.6 В 1670 г. дочь князя Семена Лукича княгиня Анна Семеновна Прозоровская дала запись с обязательством «не вступаться» в отцовскую вотчину в с. Бор.7 Еще раньше, в 1645 г., брат князя Осипа Ивановича Дмитрий умер бездетным, оставив ему свои вотчины. Давыд Кондратьевич умер в 1654 г., его единственный сын бездетный князь Иван ненадолго пережил отца — в 1659 г. погиб под Конотопом. Таким образом, постепенно князю Осипу Лукичу удалось почти полностью объединить доли в селе Бор и передать их в наследство своим сыновьям Константину и Ивану. К 1675 г. небольшим жеребьем в Бору владели наследники князя Нефеда — на семь человек приходилось 9 чет. пашни. Вероятно, перспектива раздела такой доли не представляла интереса. В 1675 г. князья Алексей, Константин и Дмитрий Нефедьевичи и князья Федор, Осип, Иван и Дмитрий Матвеевичи Щербатовы уступили свою часть князьям Константину и Ивану Осиповичам.8 Поскольку князь Константин (ум. 1697) был бездетным, село Бор досталось князю Ивану. Впервые оно было унаследовано как единый владельческий комплекс, каковым он и оставался в период с 1697 по 1722 г. Однако князь Иван Осипович решил вновь разделить село Бор: треть он передал своей второй жене Аграфене Никитичне, а две трети — сыну Никите Ивановичу (№ 89; по приказу Петра I он именовался Осипом Ивановичем).9 Треть княгини Аграфены была выкуплена Никитой-Осипом Ивановичем в 1732 г.10 В 1743 г. он дал свои Оболенские вотчины в приданое князю Александру Михайловичу Долгорукову за своей дочерью Екатериной.11 Впрочем, княгиня Екатерина Осиповна умерла бездетной в 1757 г. и ее приданое вернулось к отцу.

Таким образом, на время Генерального межевания, во второй половине 1760‑х годов, единственным владельцем села Бор значился князь Осип Иванович. Единолично он владел также селами Трубино, Федоровское и Суходровь с принадлежавшими к ним деревнями и пустошами, а также пустошами Сонино и Левково. В остальных своих владениях князь О. И. Щербатов должен был мириться с совладельцами, в том числе представителями иных родов. Это стало прямым следствием того способа наследования и разделов, который практиковался в роду князей Щербатовых.

С княгиней Натальей Павловной Щербатовой (урожд. Балк-Полевой), вдовой князя Петра Михайловича Щербатова (№ 153), князь О. И. Щербатов делил деревни Бужениново, Щиголево, пустоши Кожевниково и Сухарево. Совладельцем князя О. И. Щербатова в пустошах Крюково и Передольной был Семен Борисович Волоцкий, муж княжны Ульяны Васильевны Щербатовой, дочери князя Василия Васильевича (№ 96). Ряд владений князя О. И. Щербатова состоял из трех и более долей. Деревня Меркульева была разделена между ним, княгиней Н. П. Щербатовой и Аграфеной Логвиновной Немовой — возможным потомком князей Щербатовых по женской линии (через Ляпуновых). С Н. П. Щербатовой и С. Б. Волоцким князь О. И. Щербатов делил пустоши Верхнюю Городенку и Кичево; с А. Л. Немовой и княгиней Натальей Ивановной Щербатовой12 — пустошь Богдашово.

Четыре доли в пустоши Манаево принадлежали князю О. И. Щербатову, княгине Н. П. Щербатовой, Анне Ивановне Лопухиной и Александру Григорьевичу Петрово-Соловово. А. И. Лопухина-урожденная княжна Щербатова, дочь кн. Ивана Осиповича (№ 76), т. е. родная сестра О. И. Щербатова. А. Г. Петрово-Соловово — сын Григория Петрово-Соловово и княжны Натальи Ивановны Щербатовой, дочери Ивана Осиповича, т. е. родной племянник О. И. Щербатова. Небольшая пустошь Пытьево внутри земель села Трубино делилась на пять частей, принадлежавших князю О. И. Щербатову, княгиням Н. П. и Н. И. Щербатовым, А. Л. Немовой и С. Б. Волоцкому.

Княгиня Наталья Павловна Щербатова к 1760‑м годам единолично владела сельцом Беленицы, деревнями Высокой и Высокиничи, пустошами Средней Городенкой, Белый Колодезь, Сухой Луг, Коняшино, Семкино, Семеновской, Коверзино, Мишуково, Разлой и Слободкой. В пустоши Кривой Слободке Н. П. Щербатова была вынуждена мириться с совладельцами А. Л. Немовой и С. Б. Волоцким, а в деревнях Храпеево, Пургасово, Помыкалово и Кутепово — с А. И. Лопухиной и А. Г. Петрово-Соловово. Княгине Наталье Ивановне Щербатовой принадлежали лишь отхожие сенные покосы и выделенная часть пустоши сельца Нового; сельцо Макарово она делила с А. Л. Немовой, а село Кутепово — с Немовой же и С. Б. Волоцким.

Становится понятным, что дробление родовой вотчины на отдельные мелкие «жеребьи» сыграло свою роль в разрушении родовой вотчины князей Щербатовых. Мелкие наделы в пустошах, сенокосах и иных угодьях не могли эффективно использоваться в сельскохозяйственном производстве. Скорее всего, они отдавались на оброк крестьянам, либо соседям. Такие вотчины легко отторгались в виде приданного и не всегда возвращались в виде родового выкупа. Не могли они и стать основой для усадебного и садово-паркового строительства.

Между тем, было бы неверным приписывать князьям Щербатовым полное отсутствие той «родовой дисциплины», о которой писал С. Б. Веселовский, и которая предполагает заботу о сохранности родовой вотчины. Можно отметить несколько моментов, которые свидетельствуют об обратном. Выше описывалось, как князья Щербатовы собирали доставшееся им раздробленным село Бор. В понятие «родовой дисциплины» в этом конктретном случае укладываются земельные сделки князей Щербатовых, которые привели в конце концов к объединению родовой вотчины в руках одного владельца.

Равным образом к 1631/32 г. был разделен и другой вотчинный комплекс — село Кутепово: одна половина принадлежала князю Нефеду Ивановичу (без жеребья — он был дан в приданое за княжной Евдокией Григорьевной князю Ивану Федоровичу Дееву), другая — князьям Федору Саввичу («половина без чети») и Тимофею Ивановичу («четь»). В селе Кутепово дробные доли со временем также удалось ликвидировать, но на время Генерального межевания оно все-таки оказалось разделенным между упоминавшимися выше княгиней Н. И. Щербатовой, С. Б. Волоцким и А. Л. Немовой.

«Собирателем» щербатовских вотчин, как мы видели, выступал в основном князь Осип Иванович Щербатов. В 1631 г. Семен Григорьевич Бахтеев, женатый на княжне Ксении Михайловне Щербатовой, продал приданную вотчину своей жены (пустоши Сапырево, Лаптево, Терпилово и др.) князю О. И. Щербатову.

В 1636 г. бездетный князь Иван Иванович Германов Щербатов завещал свои оболенские вотчины (село Федоровское, деревню Дупово с пустошами) князьям Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым и двоюродным сестрам княгиням Екатерине Михайловне Жировой-Засекиной и Евдокие Григорьевне

Деевой. Позднее сын княгини Екатерины князь Дмитрий Иванович Жировой-Засекин продал материнские вотчины в Оболенском уезде своему «дяде» князю Осипу Ивановичу Щербатову. В 1664 г. княгиня Евдокия Григорьевна Деева, урожд. княжна Щербатова, продала князю Осипу Ивановичу Щербатову пустошь Игнатово. В 1682 г. вдова Мария Ивановна Мансурова, урожденная княжна Щербатова, уступила свою приданную вотчину племянникам, князьям Матвею, Алексею, Константину и Дмитрию Нефедьевичам.

Сейчас трудно судить о том, были ли эти усилия направлены на сохранение родового гнезда, что, вероятно, предполагает некую личностную мотивацию, либо они решали вполне практическую задачу-ликвидацию черезполосицы и, соответственно, повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Джерело: Хоруженко О. И. Историческая география Оболенского уезда ХVII-XVIII веков / О. И. Хоруженко. – М: Квадрига, 2019. – 480 с.: ил. (Историко-географические исследования). С. 150–155.

Геральдика князей Щербатовых

Описание герба: В щите, разделённом на четыре части, находится в середине малый щиток, на котором изображён в золотом поле чёрный одноглавый орёл с золотой короной на голове с распростёртыми крыльями, держащий в лапах золотой крест. В первой и четвёртой части — ангел в серебрянотканой одежде, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой руке золотой щит. Во второй и третьей части — в чёрном поле серебряная крепость. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащих княжескому достоинству. Герб князей Щербатовых внесён в «Общий гербовник», часть I, стр. 8.13

Историк С.Н. Тройницкий, разъясняя значение эмблем герба князей Щербатовых, объяснив эмблему первого и четвёртого поля — ангел, представляющий собой герб киевский, пятого поля — герб черниговский, ничего не написал о смысле серебряной крепости, находившейся во втором и третьем поле. Между тем, ещё историк князь М.М. Щербатов предполагал, что эта фигура должна символизировать владение князьями Щербатовыми города Тарусы.14 Известный геральдист А.Б. Лакиер предлагал иную версию, указывая, что «крепость может означать здесь не иное что, как владение горами».15

В журнале «Гербовед» (1913) была опубликована статья о гербе князей Щербатовых, в которой приводился фрагмент из дворянской родословной книги Московской губернии, предположительно начала 1790‑х годов, в котором сообщалось, что серебряная крепость помещена в герб «в память их переселения в Тарусу».16

Известен герб князей Щербатовых с девизом на латыни: «Бог».17

Поколенная роспись князей Щербатовых

Рюрик, князь Новгородский

Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

Владимир I Святославич, великий князь Киевский +1015

Ярослав I Владимирович Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

Святослав Ярославич II, великий князь Киевский 1027–1076

Олег Святославич, князь Черниговский +1115

.....

.....

.....

......

Юрий ...., князь Торусский и Оболенский

Константин Юрьевич, князь Оболенский

Андрей Константинович, князь Оболенский

Покоління I (XVII)

1. КН. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЩЕРБАТЫЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Андрея Константиновича Юрьевича.18 Известен только по родословным.

Покоління II (XVIII)

2/1. КН. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

Сын Василия Андреевича Константиновича.19 В 1492 г. был вторым воеводой левой руки в походе под Смоленск. В разрядах 1492, 1495 гг уп. без отчества. Возможно, эти сведения относятся к Вас. Вас. следующего поколения.

Покоління III (XIX)

3/2. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛЬШОЙ ЩЕРБАТОВ, ПР. СЛЕПОЙ (1514,1521)

Сын Василия Васильевича Андреевича.20 «Бархатная Книга называет его Васильем большим, тощ а как все три древних родословца Временника — Иваном. П. В. Долгоруков, называя его, подобно Бархатной, Васильем, указывает, что его звали также и Иваном».21

Уп. в разрядах в 1519/20–1520/21 гг. В 1521 г. при нашествии крымского хана Магомет-Гирея был в Тарусе полковым головой.

В 1515 г. Анастасия Федоровна Плещеева купила у свой сестры Ирины, ж. кн. П. В. Хованского и у душеприказчика отца Ив. Ив. Стригина вторую половину с. Богородское за 200 руб. Село Богородское, часть огромных Плещеевских вотчин, досталось Федору Чешихе по духовной его отца, А. М. Плещеева.22. В начале XVI в. эта вотчина была по половинам дана в приданое дочерям Федора — княгине Анастасии Оболенской-Щербатой и княгине Ирине Хованской, затем посредством выкупа соединилась в руках первой из них.23 Эту приданную переяславскую вотчину княгиня Анастасия, в свою очередь, дала за своими дочерьми Ив. Гр. Собакину и Дм. Андр. Бутурлину (разделена между ними в 7050 г.24)

∞, Анастасия Федоровна Плещеева (1514,1542), дочь Федора Андреевича Плещеева и Евдокии, «княж Ивановой дочери Александровича». «Кн. П. Вл. Долгоруков приписывает ему, князю Василью большому (Ивану) Васильевичу Щербатову, жену Анастасию Фед. Плещееву, не указывая, конечно, источника, и, в то же время, мы находим в Русск. родосл. книге Лобанова-Ростовского у современника этого князя Ивана (Василья) Васильевича Щербатова, у князя Ивана же и Васильевича же Курлятева, тоже жену Анастасию Фед. Плещееву; и это, конечно, наводит на большие сомнения. Если показания обоих генеалогов справедливы, то интересно было бы узнать: была ли это одна и та же Анастасия Фед. Плещеева за двумя мужьями, или же это две отдельные личности».25

4/2. КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

Сын Василия Васильевича Андреевича.26 Владел в Обол. у. д. Высокиничи (1/2 была затем за кн. Лукой Ос.; за кн. Тим. Ив.) и поч. Садки.27

5/2. КН. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

Сын Василия Васильевича Андреевича.28

6/2. КН. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

Сын Василия Васильевича Андреевича.29 В разрядах в 1534/35–1541 гг. именуется «князь Василий княж Васильев сын Андреевича», что дало основание Г. А. Власьеву усомниться в том, что шесть братьев Васильевичей были внуками основателя рода и осторожно предположить, что они могли быть его сыновьями.

В 1533— 1534 гг. был вторым воеводой на Севере в сторожевом полку. В 1535 г. — третий воевода в Серпухове, а затем в том же году вторым воеводой сторожевого полка в Брянске. В 1540 г. защищал Владимир от нашествия крымского хана Саип-Гирея, будучи вторым воеводой левой руки.

В 1531/32 г. вместе с бр. Гр. Вас. (№ 7) послух в купчей Дм. Фед. Ласкирева у Огаревых в Юрьев-Польском у.

7/2. КН. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ (1532)

Сын Василия Васильевича Андреевича.30 В 1531/32 г. вместе с бр. Вас. Вас. (№ 6) послух в купчей Дм. Фед. Ласкирева у Огаревых в Юрьев-Польском у.

8/2. КН. СИЛЬВЕСТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

Сын Василия Васильевича Андреевича.31 Владел в Обол. у. вотчиной сц. Бужениново (1/2 была затем за кн. Лукой Ос., 1/2 за Вас. Петр.).

∞, Фетинья, владела пус. Колюпяново Малоярославецкого у.32

Покоління IV (XX)

9/3. КН. [...] ИВАНОВНА ЩЕРБАТОВА

Д. Бутурлин и И. Собакин владеют с. Богородским Переяславского у. как приданым своих жен — дочерей князя Оболенского-Щербатого, женатого на дочери Ф . А. Плещеева-Чешихи, родового вотчинника с. Богородского.

∞, Иван Григорьевич Собакин

10/3. КН. [...] ИВАНОВНА ЩЕРБАТОВА

Д. Бутурлин и И. Собакин владеют с. Богородским Переяславского у. как приданым своих жен — дочерей князя Оболенского-Щербатого, женатого на дочери Ф . А. Плещеева-Чешихи, родового вотчинника с. Богородского.

∞, Дмитрий Андреевич Бутурлин

11/4. КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1565,1579)

Сын Михаила Васильевича Васильевича.33, городовой и полковой воевода в царствование Ивана Грозного. Представитель княжеского рода Щербатовых. Старший сын князя Михаила Васильевича Щербатова. Младшие братья — князья Осип и Иван Щербатовы. Служил старицкому кн. Вл. Андр. Опричник. Уп. в разрядах в

1550–1579 гг.

В 1550 года князь Д. М. Щербатов упоминается на свадьбе удельного князя Владимира Андреевича Старицкого с Евдокией Александровной Нагой. Был назван первым среди четырёх князей Щербатовых, которые несли свечи. В Полоцком походе 1562/63 г. стольник ясаул (Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 50). В 1565 году — воевода в Кореле. Воевода в Шацком городе в сентябре 1565 г. Включен в Опричный двор в 1570 г. Воевода из опричнины в Хотуне летом 1570 г.В 1570 году после оправки Иваном Грозным русских полков «на берег» (реки Оки) в Москве были оставлены бояре Иван Михайлович Морозов и Никита Романович Захарьин-Юрьев, в прибавку к ним были назначены князья Василий Иванович Барбашин и Дмитрий Михайлович Щербатов. В 1572 году во время похода русского войска из Орешка против шведов князь Д. М. Щербатов был воеводой в передовом полку. В том же 1572 году, согласно росписи воевод, в Тарусе стояли воеводы «из опричны» — в левой руке князья Иван и Дмитрий Михайловичи Щербатовы, которые под командованием князя Михаила Темрюковича Черкасского должны были преследовать крымского хана. В 1574–1579 гг. в Земском дворе. В 1574 году князь Д. М. Щербатов служил воеводой в Кореле, а в 1576—1577 годах — наместник в Новгороде-Северском. В 1578—1579 годах князь Дмитрий Михайлович Щербатов был воеводой в крепости Полоцка (в самом городе и в остроге стояли другие царские воеводы). В 1579 году Д. Щербатов участвовал в обороне Полоцка, осажденного польско-литовской армией под командованием короля Стефана Батория. Русские воеводы сожгли Полоцк и в течение трех месяцев храбро оборонялись в городской крепости. После взятия Полоцка князь Дмитрий Щербатов вместе с другими царскими воеводами был взят в плен. Князь Дмитрий Щербатый умер 28 февраля 1586 г. и был похоронен в Чудовом монастыре (Панова Т.Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2002. № 106).

До 1573/1574 г. князь Дмитрий Щербатый утратил в стане Радонеж Московского уезда (в порозжих землях) пустоши Клещово и Говнятино (100 четвертей) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 31). В волости Замошье Рузского уезда в 1567–1569 гг. за ним в поместье были половина сельца Чюрино с 7 деревнями и селищами (200 четвертей земли) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 425. Л. 605; Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов / Сост. С.Н. Кистерев, Л.А. Тимошина. М., 1997. С. 120–121).

?Не отмечен ВК Толгского монастыря вклад 1597 г. вдовы стольника князя Дмитрия Федоровича Щербатого Парасковьи Федоровны, передавшей Евангелие «по отце своем князе Федоре Федоровиче Волконском»34. В синодиках Толгского монастыря нет соответствующей записи вследствие недостаточной для «вечного» поминания стоимости вклада. В подобных случаях даяние фиксировалось в специальных «записных» книгах, но о ведении таковых в ТМ сведений нет. Приведенная информация свидетельствует о родстве князей Щербатых и Волконских.?

Оставил после себя двух сыновей: Князь Андрей Дмитриевич Щербатов (ум. после 1603), воевода, князь Савва Дмитриевич Щербатов (ум. после 1606/1607), стольник и воевода

Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 221, 233, 237, 255, 256, 272, 289, 298; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 202; Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 262, 372, 432; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 39; Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского (с 1573 по 1580 год). М., 1843. С. 51; Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 753

12/4. КН. ОСИП МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1565,–1576)

Сын Михаила Васильевича Васильевича35, окольничий (1572,-1576) голова(1567,-1576) помещ.-Москва‑у.,Руза‑у. 2С:Мих.Вас.Вас-ча

В 1544 г. участвовал в походе царя Ивана Васильевича против Стефана Батория. В 1550 г. на свадьбе кн. Влад. Андр. Старицкого с Евд. Алекс. Нагой нес свечи в числе 4‑х князей Щербатовых. В следующем году он участвовал в Полоцком походе. В 1558 г. на второй свадьбе кн. Влад. Андр. Старицкого с княжной Евд. Ром. Одоевской нес коровай к церкви. В Полоцком походе 1562/63 г. был в посылках у государя, затем стольник ясаул (Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 50, 76). В 1564 г. Щ. состоял воеводой на Невле. В 1565 г. был с городецкими татарами для береженья от Литовской украйны. Входил в Опричный двор в 1567–1572 гг. Записан среди вторых голов в опричном походе царя из Москвы к Дворцам осенью 1567 г. В сентябре 1570 г. голова в царском походе из Александровой слободы против крымского царя. В 1572 г. он был пожалован в окольничие. Осенью того же года участвовал в походе царя Ивана Васильевича в Новгород и против литовцев. 1 января 1573 г. он был одним из воевод большого полка, а затем стоял с людьми Вотской и Шелонской пятин на Яме-городе (Ямбурге), куда велено было собраться всем полкам. В 1573 г. на свадьбе короля Арцымагнуса с княжной Марией Владимировной был в числе «сидячих бояр». В следующем 1574 г. он был вторым воеводой в левой руке в Иван-городе, в 1576 г. — воеводою в Чернигове и в 1578 г. наместником в Новгороде-Северском. Был в плену в Литве и выкуплен Иоанном IV Грозным. Умер в 1578 г.

В середине XVI века пустошь Медведково Московского у. была дана в поместье князю Осипу Михайловичу Щербатому – земля будущего сельца Медведково была описана как «княж Осифовское поместье Щербатого, пашут ее наездом Иевлевские волости крестьяне Шарыпа Гаврилов с товарищи: пуст. Медведково» [ПКМГ. С. 13.]. До 1573/1574 г. князь Осип Щербатый утратил (оказалось в порозжих землях) поместье в Шеренском стане Московского уезда пустоши Медведково 100 четвертей доброй земли), в стане Радонеж пустоши Вешоксино и Сорокино (100 четвертей доброй земли). Вернувшись в поместную раздачу по смерти помещика в 1578 году «пустошь, что была деревня Медведково» до 1584 года была дана на оброк Глебу Петровичу Хорошеву (оброчнику пуст. Мавриной) и булаковскому крестьянину Ермолке [ПКМГ. С. 262.]. До 1576–1578 г. лишился поместья в Васильцове стане Московского уезда пустошей Строкино, Коркино и Пронино (63 четверти средней земли) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 13, 31, 42, 260, 262). За князем Осафом (Осифом) Михайловым сыном Щербатым в волости Замошье Рузского уезда в 1567–1569 гг. в поместье были половина сельца Чюрино с 8,5 деревнями, 1,5 селищами (233 четверти). Другая половина сельца Чюрино за князем Д. М. Щербатым. Помета А. П. Павлова, что князь Осип умер до 1584 г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 425. Л. 602; Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов / Сост. С.Н. Кистерев, Л.А. Тимошина. М., 1997. С. 119–120). В 1626–1629 гг. за его сыном князем Лукой Осиповым сыном Щербатым в Закоторском (Закоторомском) стане Ярославского уезда старое его поместье деревня Мошкино с деревнями и пустошами (70 четвертей). За ним же и его детьми князьями Никитой и Федором вотчина полсела Кузьмодемьянское на р. Которосли с 5 деревнями и 7 пустошами (219 четвертей) в том же стане (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 546. Л. 1000 об.; Кн. 549. Л. 382–382 об.). Князь Лука Осипов сын Щербатов был землевладельцем в Оболенском уезде, за ним жеребьи села Бор с пустошами, половина сельца Ивашковичи (часть владений его дяди князя Василия Григорьевича Щербатого) и др. (Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века / подг. М. С. Валова, О. И. Хоруженко. М., 2014. С. 37, 38, 43, 57–65).[«Синбирский Сборник», стр. 27, 32, 36, 38, 39, 46, 47, 54, 56, 63. — «Древн. Pосс. Bивлиофика», т. IX, стр. 11; т. XIII, стр. 55, 82, 98, 362, 389, 410, 425, 435, 437, 450; т. XIV, стр. 341. — Карамзин, «История Государства Российского», т. IX, стр. 261, пр. 412, 452.; Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 214, 227, 228, 236, 243, 248, 249, 255, 256, 269, 272, 288; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 176; Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 225, 302, 325, 330, 432; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 38; Зимин А.А. Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958. С. 76].

13/4. князь Иван Михайлович Щербатов

В Дворовой тетради из Оболенских князей с пометой «65-го декабрь» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 119). Осенью 1565 г. третий воевода в Юрьеве Ливонском. В 1565/66 г., 1566/67 г. воевода, находился на годованье в Юрьеве Ливонском. В 1572 г. входил в Опричный двор. В 1572 г. второй воевода полка левой руки в опричном разряде в Тарусе. В 1573–1580 гг. в Земском дворе. Весной 1573 г. воевода в Новгороде Северском. В августе 1580 г. голова в большом полку в войске в Холме (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 209, 210, 216; Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 338; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 152; (Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 87; Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 237). В 1581 г. вторым воеводой сторожевого полка, а потом левой руки на Волоке и в Ржеве. В 1582 г. — второй воевода левой руки в Зубцове, потом в Мценске. В 1583 г. полковой воевода в Рязани, в 1584 г. второй воевода правой руки в Тарусе, потом в Серпухове, затем в 1589 г. воеводой левой руки на Кашире. В 1598 г. при обороне Москвы за ним были укрепления в Новом городе за рекой Яузой.Оболенский князь в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 213, 321).

В 1594–1597 гг. в Окологородном стане Рязанского уезда за ним вотчина жеребей в сельце Ефаново (Юрасово) в полполполчети сохи (Писцовые книги Рязанского края. XVI век. Т. 1. Вып. 1. Рязань, 1996. С. 50).

14/5. князь Григорий Александрович Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. 1С:Алдр.Вас.Вас-ча

15/5. князь Семён Александрович Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. бездетн. 2С:Алдр.Вас.Вас-ча

16/5. князь Михаил Александрович Щербатов

17/5. князь Андрей Александрович Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск(1552) 4С:Алдр.Вас.Вас-ча

18/5. князь Иван Александрович Большой Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. бездетн. 3С:Алдр.Вас.Вас-ча

19/5. князь Иван Александрович Меньшой Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. 5С:Алдр.Вас.

20/5. князь Меркурий Александрович Щербатов (1575,1607)

6С:Алдр.Вас.Вас-ча

В 1575–1584 гг. входил в Земский двор. Осенью 1575 г. отправлен царем в Рязань в дворцовые села проводить расследование по жалобе крестьян на Ф. Шереметева. В апреле–мае 1580 г. второй воевода сторожевого полка в Коломне. В 1583/1584 г. отдельщик земель в Тверском уезде. Сидел «на рундуке на верхней ступени» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 384; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 122; Каталог писцовых описаний Русского государства середины XV–начала XVII века / Сост. К. В. Баранов. М., 2015. С. 99; Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 58). Оболенский князь в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214, 321). В походе на Литву был в 1580 г. вторым воеводой правой руки, в 1581 г. — вторым воеводой большого полка, а потом первым воеводой сторожевого полка. В 1582 г. в походе на шведов был вторым воеводой сторожевого полка. В 1585 г. был в Туле вторым воеводой. В 1586 г. был в чине воевод, посланных в Новгород. В 1589 г.—воевода в Твери. В 1590 г. при взятии Иван-города был вторым воеводой левой руки. В 1593 г. был направлен послом к крымскому хану. В 1596 г. — первый воевода в Тобольске. В 1600 г. — воевода в большом полку на Украине.

бездетн.

21/6. князь Леонтий Васильевич Щербатов (1560?,–1570+до)

помещ. бездетн. С:Вас.Вас.Вас-ча

В ДТ из князей Оболенских. Имел в Оболенском уезде родовую вотчину – треть села Бор с деревнями, жеребей села Федоровское в Оболенском уезде (ПКОУ, с. 57–58, 60, 66). В Волоцком стане Вяземского уезда до 1594/1595 г имел поместье (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 619, л. 975).

~ Василиса

22/7. князь Иван Григорьевич Щербатов (1563,1601)

нам.Новгород-Северск.(1563) бездетн. 1С:Григ.Вас.Вас-ча

На свадьбе князя В. А. Старицкого и княгини О. Р. Одоевской 28 апреля 1555 г. нес свечи к церкви (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 486). 25 ноября 1562 г. на дворе князя И. Д. Бельского среди дворян, принимавших литовского посланника (Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 94). В 1562/63 г., 1563/64 г. наместник в Новгороде Северском. В 1563 г., будучи воеводой Новгород-Северского, разбил на голову войска под командованием князя Михаила Вишневецкого, грабившего с казаками уезды Черниговский и Стародубский. В 1564/65 г. воевода в Почепе. В 1565–1571 гг. входил в Земский двор. Весной 1565 г. воевода в Почепе. 24 мая-31 августа 1571 г. с детьми боярскими поручился по князе И. Ф. Мстиславском в его верности в 20 тыс. руб. В 1571 г. при нашествии крымского хана Девлет-Гирея на Серпухов был вторым воеводой левой руки. В 1572—1573 гг. вновь наместник и воевода в Новгород-Северском. Московский дворянин в 1585 г. Оболенский князь в 1588/89 гг. В июле 1589 г. воевода в Мценске. В апреле-мае 1598 г. в разряде царского похода против крымского хана Казы-Гирея в Тулу и Серпухов назван среди есаулов из дворян (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 202, 207, 215, 401, 523, 529; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 179; Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 68). Анхимюк Ю.В. Список членов Двора царя Федора Ивановича, оставшихся в Москве на время его поездки в Троице-Сергиев монастырь в августе 1585 года // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Сборник статей. М., 1990. С. 64; Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214). В 1600 г. воевода в Переяславле Рязанском. Бил челом о счете на князя Ивана Петровича Ромодановского, в феврале был суд. В мае 1600 г., 1601 г. голова в объезде в Новом Белом Каменном городе в Москве. Весной 1601 г. воевода в Смоленске, делал каменный город. В 1602 г. воевода в Осколе (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 35, 79–80, 86, 100, 113. 119, 131).

Летом 1601 г. Леонтий Иванович Аксаков бил челом на второго воеводу Смоленска князя Ивана Григорьевича Щербатова, третьего воеводу Смоленска князя Василия Григорьевича Щербатова, второго воеводу Смоленска князя Василия Андреевича Звенигородского, что быть ему меньше на службе в Смоленске невместно (Анхимюк Ю.В. Разрядная книга 1598 – 1602 г. // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 403; Эскин Ю.М. Местничество в России XVI – XVII вв. М., 1994. С. 123).

За ним в вотчине была треть села Бор (Бору), пустошь Безбородово, полпустоши Белово колодезя в Оболенском уезде (Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века / Подг. М. С. Валова, О. И. Хоруженко. М., 2014. С. 58–59). За Юрием Пушечниковым в Городском стане Верейского уезда было бывшее поместье князя Ивана Григорьевича Щербатого сельцо Богатково с 5, 5 пустошами (142 четверти земли (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11833. 109–113 об., 116 об.-120).

23/7. князь Никита Григорьевич Щербатов

На свадьбе князя В. А. Старицкого и княгини О. Р. Одоевской 28 апреля 1555 г. нес свечи к церкви (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 486).

24/7. князь Андрей Григорьевич Щербатов (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск(1552) 3С:Григ.Вас.Вас-ча

25/7. князь Семён Григорьевич Щербатов

26/7. князь Василий Григорьевич Поводчик Щербатов

В 1576–1580 гг. входил в Земский двор. Голова в полку левой руки в походе на Колывань зимой 1576 г. В августе 1580 г. второй воевода сторожевого полка в войске в Ржеве Пустой (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 425; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 150). Оболенский князь в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. Московский дворянин в 1598/99 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214, 253, 322). В 1581 г. — полковым воеводой в Новгород-Северском. В 1582 г. — воевода в Орле, в 1583 г. — в Новосили. В 1584—1585 гг. был вторым воеводой левой руки на Кашире, в 1586 г. — вторым воеводой сторожевого полка, в 1588 г. — воеводой левой руки на Кашире. В 1591 г. — воеводой в Поиске. В 1600 г. — вторым, а затем первым воеводой большого полка в Украйном разряде. В 1601 г. — объезжим воеводой в Москве.

с.Бор Оболенск.у.

Летом 1601 г. Леонтий Иванович Аксаков бил челом на второго воеводу Смоленска князя Ивана Григорьевича Щербатова, третьего воеводу Смоленска князя Василия Григорьевича Щербатова, второго воеводу Смоленска князя Василия Андреевича Звенигородского, что быть ему меньше на службе в Смоленске невместно (Анхимюк Ю.В. Разрядная книга 1598 – 1602 г. // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 403; Эскин Ю.М. Местничество в России XVI – XVII вв. М., 1994. С. 123).

Покоління V (XXI)

27/11. 24Андрей Дмитриевич

В 1603 г. был первым воеводой у Вотской засеки, у Красносельской и у Волчьих Дворов 9

28/11. князь Савва Дмитриевич Щербатов (1589,—1607,Путивль)

2С:Дм.Мих.Вас-ча. Впервые как стольник он отмечен в 1588/1589 г. [Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 206.] Осенью 1595 г. князь по-прежнему числится в стольниках и неудачно местничает со стольником князем Федором Ивановичем Лыковым [Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1989. Т. III, ч. 3. Л. 996. С. 102–103.]. Следующий раз мы видим его 18 мая 1598 г. Его послали воеводой на Тульскую засеку «к Заупскной, к Орловским воротам». Князь, по-видимому, вполне оправдал возложенные на него обязанности, так как следующее назначение (осенью 1598 или же, что, на наш взгляд, более реально, весной 1599 г.) было уже воеводой в Самару. Есть грамота Самарских воевод князя Саввы Дмитриевича Щербатова и Федора Ивановича Бирдюкина-Зайцова (Зайцова-Бирдюкина) о том, что 28 апреля 1601 г. в Москву водным путем в сопровождении самарского жильца Якова Авлампеева была отправлена дочь хана Кучума с сыном и мамкою. При этом из этого же документа мы узнаем, что еще 11 января те же воеводы писали в столицу о том, что царица с сыном больны и просят, чтобы им разрешили перезимовать в Самаре. По отметке на грамоте знатные путешественники прибыли в Москву 10 июня [РГАДА. Ф. 131 (Татарские дела). Оп. 1. 1601 г. Д. 1. Л. 1.] . Не ранее осени 1601 г. он назначен волуйским воеводой [Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1994. Т. IV, ч. 1. Л. 1061 об. С. 39 ; Л. 1089. С. 75 ; Л. 1133 об. С. 131.]. Перед одним из этих назначений Щербатого жалуют в дворяне по московскому списку [Павлов А. П. Правящая элита Русского государства во второй половине XVI– первой половине XVII в. // Правящая элита Русского государства IX– начала XVIII в. СПб., 2006. С. 252.]. В 1601 воевода в Самаре. В 1602 г. он вновь местничает с кн. Ф. И. Лыковым (суд не вершен) [Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. № 860. С. 126.], а 3 апреля того же года – с Владимиром Ивановичем Вельяминовым [Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. № 860. С. 123.]. 8 мая 1606 г. мы видим его на свадьбе Лжедмитрия I: «А в поезду были дворяня Московские… княз Сава Дмитреевич Щербатой». В сентябре 1606 г. С. Щербатый назначен царем Василием Шуйским воеводой в Карачев, но вскоре город перешел на сторону Болотникова, а воевода убит. Это произошло в конце 1606 – начале 1607 г., либо во время восстания в городе, либо после отправки пленного воеводы в Путивль по приказу «царевича Петра». «В та же времена убиша при Петрушке и до ево приходу в Путивль и по градом… воевод и дворян, коих имали на бою…князь Саву Щербатово» [Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время. М., 1907. С. 80, 136, 142, 213; Новый летописец // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 14. М., 2000. С. 74.].

[А. В. Беляков. Новый документ о ранней истории г. Самары]

29/12. 26.10. Пётр Осипович

~ Анастасия ин.Александра 1С:Иосиф.Мих.Вас-ча

30/12. КН. ЛУКА ОСИПОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1582,† 1633)

моск.двн.(1627-) дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. вотч.-Москва‑у.,Оболенск‑у.,Старица‑у.,Ярославль‑у. 2С:Иосиф.Мих.Вас-ча

В 1589 г. —воевода в Михайлове. В 1590—1592 г. в походе на шведов был вторым воеводой сторожевого полка. В 1598 г. подписался на грамоте об избрании на престол царя Бориса Годунова, затем был назначен воеводой в Новгород-Северский и оттуда переведен в Тюмень. В 1605 г. участвовал в битве с войсками Самозванца под Новгород-Северским воеводой левой руки. Затем уже в должности воеводы правой руки повел войска на Москву против правительства царя Федора Годунова. В 1621—1624 гг.— второй воевода в Казани. С 1624 по 1631 г. служил при дворе. Постригся в Чудовом монастыре

Первое упоминание его имени относится к 1589 г., когда он значится воеводой в Михайлове; в 1590—1592 гг. он в качестве воеводы сторожевого полка участвовал в шведском походе. 20 июля 1593 г. он искал своего отчества на кн. Владимире Ивановиче Бахтеярове, судил их кн. Николай Романович Трубецкой, но «тот суд не вершен». Под 1598 г. Щ. значится воеводой в Новгороде-Северском, а в следующем году переведен воеводой в Тюмень; вскоре по приезде туда ему поручено было созвать тюменских юртовых татар, князей и мурз и объявить им царское жалованное слово об освобождении от взноса ясака на 1600 г. по случаю венчания на царство царя Бориса. Известно также, что Щ. был озабочен приведением в подданство сыновей Кучума и несколько раз посылал к ним сказать, чтобы они шли в Тюмень, где им будет объявлена царская милость; однако все попытки его в этом направлении успеха не имели. Из Тюменя Щ. посылал в Москву обширные донесения, по которым можно до известной степени судить о тогдашнем состоянии Сибири вообще и Тюменя в частности. В 1603 г. он был отозван в Москву и некоторое время состоял, по-видимому, в Посольском приказе — по крайней мере, имя его в течение 1604 г. несколько раз встречается в описаниях торжественных приемов иностранных послов; но уже в следующих за тем годах он опять значится воеводой в войсках, то в сторожевом, то в передовом полках. В смутное время разрядные книги упоминают его в числе дворян, но без указания на службы, и только в 1618 г. вновь встречается он в числе воевод, на этот раз во Владимире. В 1622 г. Щ. был послан в Казань на должность воеводского товарища и пробыл там до 1624 г. К 1631 г. относится последнее о нем известие, согласно которому он принял схиму, но монашеское имя его не называется.

«Челобитная кн. Луки Осиповича Щербатого на кн. Володимера Ивановича Бахтеярова-Ростовского в отечестве» в рукописном «Родословном сборнике», соединенном с «Разрядной книгой», в собрании рукописей гр. А. С. Уварова, № 157, стр. 772—791; напечатана Н. П. Лихачевым в VI т. «Сборника археологического института» и отд. в книге.

В земляном списке 1613 г. за кн. Лукой Осиповичем Щербатовым числились старые и выслуженные (за московское осадное сидение при царе Василии) вотчины, всего 578 четв., старое поместье, 78 четв., и поместья «новые дачи», пожалованные ему царем Михаилом на Белоозере из дворцовых земель, 200 четв.; за сыном Л. О. Щербатова Дмитрием показаны поместья «новые дачи из поместных земель и из черных волостей», 620 четв.; за другим его сыном Федором значились выслуженная вотчина за московское осадное сидение (при царе Василии), 150 четв., и поместье, данное при царе Михаиле на Вологде из черных волостей, 200 четв.36.Упоминание о пожаловании Л. О. Щербатову поместий в Белоозере из дворцовых земель при царе Михаиле заставляет оспорить мнение Л. М. Савелова о том, что кн. Щербатовы (потомство кн. Михаила Васильевича Щербатова) были коренными вотчинниками Белозерского у.37 В Оболенском у. за кн. Л. О. Щербатовым упоминаются родовые «прародительские» вотчины жеребей в с. Бору, половина сц. Буженинова с деревнями, починками и пустошами. (100 четв.), а также доставшаяся ему «по отказу» его двоюродного дяди кн. Василия Григорьевича Щербатова вотчина две трети с. Бору и половина сц. Ивашковичи с деревнями и пустошами (153 четв.). В 1631/32 г. по указу патриарха Филарета 1631/32 г. из вотчины, полученной Л. О. Щербатовым от его «дяди» кн. В. Г. Щербатова, половина была отдана внучатым племянникам последнего, кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым.38 Кн. Л. О. Щербатову принадлежали выслуженные вотчины за московское осадное сидение при царе Василии в Ярославском у. (Закоторомском ст. вместе с сыновьями Никитой и Федором, 219 четв., и в Служне ст. с сыном Никитой) и за московское осадное сидение «в королевичев приход» в Белозерском у. (200 четв.), а также купленная в 1615/16 г. у вдовы Алексея Ивановича Годунова Елены Васильевны (урожд. Зюзиной) вотчина в Бохове ст. Московского у. (30 четв.).39 Кн. Л. О. Щербатов получил выслуженную вотчину своего сына Дмитрия за московское осадное сидение при царе Василии в Михнове ст. Старицкого у. (110 четв.).40 Упоминаются поместья кн. Л. О. Щербатова в Московском (часть сц. Воронино в ст. Радонеж и Бели, вместе с сыном Никитой; другой частью сельца владели братья В. П. и Б. П. Шереметевы), Белозерском, Старицком (в Михнове ст., бывшее поместье его сына Дмитрия) и Ярославском (в Закоторомском ст.) у.41

«Местнические дела 1563—1605 гг.», СПб., 1894 г. — «Разрядная книга» в собрании рукописей П. Ф. Лихачева, стр. 361. — «Разрядная книга» в Московском архиве министерства Иностранных Дел, рукопись, № 362/812, стр. 854. — «Разрядные книги», т. І, стр. 530, 871, 926, 1034. — «Древняя Российская Вивлиофика», т. IX, стр. 19—21. — Голиков, «Деяния Петра Великого», т. XII, стр. 102, 115. — «Синбирский сборник», стр. 110, 119, 124, 126, 139. — «Акты Археографической Экспедиции», т. II, стр. 44. — «Русская Историческая Библиотека», т. II, СПб., 1875 г., стр. 63, 74, 274; т. III, СПб., 1876 г., стр. 373. — Карамзин, «История государства Российского», т. X, прим. 450. — Н. П. Лихачев, «Разрядные дьяки XVI в.», СПб., 1888 г., стр. 322, 491, 494, 508, 530; прил., стр. 48, 49. — К. Б. Газенвинкель, «Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей», в «Ежегоднике Тобольского Губернского Музея» за 1893 г. и отд., Тобольск, 1893 г., стр. 12, 13. — Его же, «Систематический перечень воевод, дьяков, письменных голов... в сибирских городах», Тобольск, 1892 г. Н. Сербов. {Половцов}

31/12. КН. ИВАН ОСИПОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1582,1613)

3С:Иосиф.Мих.Вас-ча; дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск(1582) моск.двн.(1607,1613)

Сидел «в сенях на лавке» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. (Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 59). Оболенский князь в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214, 322).

Ивану Осиповичу Щербатову по земляному списку 1613 г. принадлежали старые вотчины «и с тем, что дано за московское сидение» 518 четв., и старое поместье, 310 четв.42 Упоминаются его поместья в Подлесном и Борисоглебском ст. Шацкого у., перешедшие затем к его вдове кнг. Марии и сыну Тимофею.43

32/13. 29.11. КН. ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1588,1607)

дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. моск.двн.(1599,1607) 1С:Ив.Мих.Вас-ча.

Кн. Григорию Ивановичу Щербатову (последнее упоминание о нем относится к 1611 г.) принадлежали родовая вотчина в Оболенском у. (жеребей с. Кутепова, 38 четв.), которая перешла к его зятю кн. Ивану Федоровичу Дееву, женатому на его дочери Евдокии Григорьевне,44 и поместье в Вологодском у., которым владела затем его дочь Евдокия (Авдотья).45

33/13. КН. КОНДРАТИЙ ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1589,1599)

моск.двн.(1599) дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск(1589) 2С:Ив.Мих.

За кн. Кондратом Ивановичем Щербатовым значилась вотчина в Торокманове ст. Московского у. (68 четв.), перешедшая затем к его вдове кнг. Марфе с сыном Давыдом, а те в 1619/20 г. продали ее Дементию Семеновичу Погожему.46

∞, Марфа .... ......

34/13. 31Денис Иванович (1606,1616)

моск.двн.(1606,1616) жал.вотч.-Старица‑у. помещ.-Москва‑у. бездетн. 3С:Ив.Мих.Вас-ча

35/13. 32Данило Иванович (?-1618)

36/13. КН. НЕФЁД ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1627,1676)

стольник(1636–1639) моск.двн.(1640‑,1676) патр.стольник(1627,1629) вотч.-Москва‑у.,Оболенск‑у. 1С:: Ив.

Патриарший стольник (1624), царский стольник (1629). Служил при дворе.

За кн. Нефедом и Федором Ивановичами Щербатовыми числилась родовая вотчина в Оболенском у. (вместе с их родным племянником кн. Д. К. Щербатовым половина с. Кутепова, 265 четв.).47 В Окологородном ст. Рязанского у. Н. И. и Ф. И. Щербатовым принадлежала отцовская вотчина, половина д. Юрасово-Ефаново, которую они в 1627/28 г. дали в приданое кн. Фадею Михайловичу Борятинскому за своей сестрой Марией.48 В конце XVI в. эта рязанская вотчина сц. Юрасово-Ефаново числилась за отцом Н. И. и Ф. И. Щербатовых кн. Иваном Михайловичем Щербатовым.49 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за Н. И. Щербатовым значилось 799 четв. поместной и вотчинной земли, а за вдовой Ф. И. Щербатова кнг. Ульяной — поместья в Галиче и Бежецком Верхе, 250 четв.50 Согласно разбору стольников 1632/33 г., Н. И. Щербатову принадлежали только поместные земли, 400 четв., а Ф. И. Щербатову 384 четв. вотчинной и поместной земли.51

37/13. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ

За кн. Нефедом и Федором Ивановичами Щербатовыми числилась родовая вотчина в Оболенском у. (вместе с их родным племянником кн. Д. К. Щербатовым половина с. Кутепова, 265 четв.).52 В Окологородном ст. Рязанского у. Н. И. и Ф. И. Щербатовым принадлежала отцовская вотчина, половина д. Юрасово-Ефаново, которую они в 1627/28 г. дали в приданое кн. Фадею Михайловичу Борятинскому за своей сестрой Марией.53 В конце XVI в. эта рязанская вотчина сц. Юрасово-Ефаново числилась за отцом Н. И. и Ф. И. Щербатовых кн. Иваном Михайловичем Щербатовым.54 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за Н. И. Щербатовым значилось 799 четв. поместной и вотчинной земли, а за вдовой Ф. И. Щербатова кнг. Ульяной — поместья в Галиче и Бежецком Верхе, 250 четв.55 В 1639 г. вдова Ф. И. Щербатова кнг. Ульяна дала свое поместье в Бежецком Верху (166 четв.) племяннику кн. Алексею Нефедьевичу Щербатову.56

∞, Ульяна .... ....

КН. МАРИЯ ИВАНОВНА ЩЕРБАТОВА (*...., 1629, † ....)

В Окологородном ст. Рязанского у. Н. И. и Ф. И. Щербатовым принадлежала отцовская вотчина, половина д. Юрасово-Ефаново, которую они в 1627/28 г. дали в приданое кн. Фадею Михайловичу Борятинскому за своей сестрой Марией.57

∞, кн. Фадей Михайлович Борятинский

38/14. 35.12. КН. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ, ПР. ГЕРМАН (1588,1607,—160,под Тушиным)

моск.двн.(1598,1607) дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. <убит под Тушиным> С:Григ.Алдр.Вас-ча

39/24. 36.21. Михаил Андреевич (1589,1607)

дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. моск.жилец.(1589) бездетн. 1С:Анд.Григ.Вас-ча

1588–90, жилец; его с.Ивашковичи к 1620‑м гг. перешло в приданое кн.И.А.Засекину, Я.П.Микулину и С.Бахтееву, 200 чети.

40/24. 37Иван Андреевич (1588,—1610,Колязин м‑рь)

дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Оболенск‑у. моск.жилец.(1589) моск.двн.(1607) <убит от Польских людей в Колязине монастыре> 2С:Анд.Григ.Вас-ча.

Покоління VI (XXII)

38.25. КН. ФЁДОР САВВИЧ ЩЕРБАТОВ (1611,-1636)

стольник(1611,1635) род.вотч.-Оболенск‑у. жал.вотч.-Лихвин‑у. С:Савва.Дм.Мих-ча

Стольник. В 1611 г. был в числе защитников Москвы от поляков.

За Федором Савичем Щербатовым в земляном списке 1613 г. значились отцовские родовые вотчины в Оболенском у., 266 четв., и старые отцовские поместья, 500 четв.58 В писцовых книгах упоминаются его родовая вотчина в Оболенске (половина с. Кутепова, 217 четв.), выслуженная вотчина за московское осадное сидение 1618 г. в Лихвинском у. (в Слободском ст., 110 четв.), поместья в Московском и Лихвинском у.59 По материалам разбора 1632/33 г. за ним числилось 347 четв. поместной и вотчинной земли.60

39/26. КН. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1606,-1637)

стольник (1606,1617) моск.двн.(1627,1629) моск.стряпчий(1636) воев.Белая(1616,1617) род.вотч.-Оболенск‑у.,Ярославль‑у. ~Евфимия.Вас. 1612.04.06 ~Наталия 16 .03.27+ С:Петр.Иосиф. :Анастасия. /ин.Александра/

1611 ноября 3, стольник был на службе без съезду, записан в списке разных чинов людей, которые были на земской службе с воеводою кн. Д. Т. Трубецким: «Князь Василей, княжь Петров сын Щербатой; поместной оклад 750 четьи, денег из чети 80 рублев, а приехал в июне» 61. В 1613—1614 гг.—был воеводой в Свияжске, в 1616—1617 гг.—на Белой, в 1618—1619 гг.—в Костроме, в 1620—1621 г. — в Брянске. В 1622 г. назначен походным воеводой большого полка в Тулу, но не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать крымским татарам ограбить окрестности, и выступил с войсками только после их ухода. После этого в течение нескольких лет был воеводой в ряде малых городов, а с 1632 по 1637 г. служил при дворе.

Кн. Василию Петровичу Щербатову, согласно земляному списку 1613 г., принадлежали старые и выслуженные (за московское осадное сидение при царе Василии) вотчины, всего 558 четв., старые поместья, 210 четв., и «новые дачи, что ему дано при боярех из поместных земель 432 чети».62 В писцовых книгах упоминаются его родовая вотчина в Оболенском у. (половина сц. Буженинова, 70 четв.), выслуженная вотчина за московское осадное сидение при царе Василии в Ярославском у. (в Закоторомском ст. с. Михайловское на речке Паже, 140 четв.), выслуженная вотчина за московское осадное сидение «в королевичев приход» в Галичском у. (в Спасской вол., 102 четв.) и закладная вотчина его матери Анастасии Григорьевы жены Бороздина-Колединского (по ее духовной 1626/27 г.) в Парфеньевской Окологородной вол. Галичского у. (140 четв.),63 а также подмосковное поместье (в Манатьине ст., 100 четв.) и поместья в Галичском, Ярославском и Суздальском у.64 В своей «сказке» 1632 г. кн. В. П. Щербатов показал за собой родовую («прародительскую») вотчину в Оболенске (полпустоши Бужениново с пустошами; размеры не указаны), выслуженную за осаду при царе Василии вотчину в Ярославском у. (140 четв.) и закладную вотчину матери в Галичском у. (140 четв.), поместья в Ярославском и Галичском у. (429 четв.).65 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. в поместьях и вотчинах кн. В. П. Щербатова числилось 48 дворов.66 После смерти В. П. Щербатова (в 1637 г.) его вотчины перешли к его сыну Федору.

∞, кнж. Евфимия Васильевна Ростовская (?-1613)

40.27. Дмитрий Лукич (1606,—1613/19)

стольник(1611,1613) <убит от Полских людей> вотч.-Старица‑у.,Ярославль‑у. бездетн. 1С:Лука.Иосиф.Мих-ча

1612 г. декабря 5. Грамота воевод Д.Т. Трубецкого и Д.М. Пожарского угличскому воеводе А.Ф. Палицыну и дьяку К. Мошкову об отсылке в Ярославль крестьян и казаков, принимавших участие в нападении на поместье Луки Осиповича Щербатова.Бил господам челом нам бояром и воеводам княз Дмитрей да княз Микита княж Лукины дети Осифовича Щербатого. А сказали в нынешнем де во 121‑м [1612] году ноября в 4 день приезжали де в отца их княз Луки Осифовича в поместье в Юхоцкую волость в сельцо Николское Слободище лихие люди розбоем в ночи и их де княз Дмитрея и княз Никиту били. А людей их жгли и мучили. А грабежу де у них взяли те воровские люди опричь божия милосердья животов их и людей платя и денег и служилые рухляди и лошадей на триста на тритцать рублев. А приезжали де розбоем их грабить с Углеча казаки Ивановы Станицы Олексеева Михалка черкашенин да Макарко Фалелеев да Пятунка Ондреев сын Зелейщиков да Сенка косой и иные многие люди по совету села Николского Слободища крестьян Михалка да Тренки да Гришки Голиковы да Гришки перетряса и всех села Николского крестьян. А подводил де тех розбойников розбивать боярина княз Федоров Ивановича Мстиславского детина Сенка Истомин сын Хлебников. А как де боярин князь Федор в городе был и тот де детина Сенка служил у отца их у княз Луки и ото отца де их от княз Луки збежал покрасчи и жил на Углече у тех казаков, у Михалка черкашенина с товарищи. А приезжал де с ними вместе розбоем, а приезд де тем розбойником был Углецкого уезда деревни Коробова к протопопову крестьянину к Васке к Васке Федотову. И на Углече де тово детину Сенку Истомина и протопопова крестьянина Васку и полишного своего грабежю у того детины узду они княз Дмитрей да княз Никита вынели. И губные старосты на Углече тех розбойников Михалка черкашенина да Макарка Фалелеева да Пятунку Ондреева сына Зелейщикова да Сенку косово не переимали а Сенку Истомина и Васку Федотова по поличному де их розбою на пытку им не дали. И вы б господа велели тех боярина княз Федора Мстисловского крестьян села Никольского Слободища крестьян Михалка да Тренку Болтуновых с товарыщи. И боярина княз Федорова человека Мстисловского Сенку Истомина и протопопова крестьянина Васку Федотова и полишную узду тех казакав Ивановы Станицы Олексеева Михалка черкашенина и его товарыщей отослали в Ярославль к воеводе ко князю Ивану Никитичу Одоевскому да к дьяку Ивану Болотникову за крепкими поруками и сем будет пригож. А тех боярина князя Федора Мстиславскова крестьян и тех казаков велено в том княз Дмитрееве да княз Микитине деле воеводе князю Ивану Никитичю да дьяку Ивану судить в Ярославле и сыски всякими сыскать накрепко.

ГАЯО Ф. 582 (Ярославская губернская ученая архивная комиссия – ЯГУАК). Оп. 5. Д. 6. Л. 1–2.

Подлинник.

41/Фёдор Лукич (1610,1616)

моск.стряпчий(1611,1616) стольник(1613) бездетн. 2С:Лука.Иосиф.Мих-ча

42/ КН. НИКИТА ЛУКИЧ ЩЕРБАТОВ (1627)

в 1627 сын-боярск. бездетн. 3С:Лука.Иосиф.Мих-ча.

За Никитой Щербатовым упоминается поместье в Белозерском у.67

43 КН. СЕМЁН ЛУКИЧ ЩЕРБАТОВ (1629, † 1669/70)

моск.двн.(1629) стольник(1636–1669) вотч.-Оболенск‑у.,Рязань‑у.,Старица‑у.,Ярославль‑у. бездетн. 4С:Лука.Иосиф.Мих-ча

Стольник (1637). В 1658—1659 гг. был одним из воевод в Пскове, а в 1668 г.—осадным воеводой в Брянске.

К 1630‑м гг. из сыновей Л. О. Щербатова на службе оставался только один кн. Семен Лукич Щербатов, к которому, очевидно, перешли основные владения отца и братьев. Так, в 1634 г. после смерти отца кн. С. Л. Щербатов получил отцовские родовые владения в Оболенском у.68 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за С. Л. Щербатовым значились вотчины и поместья отца в Ярославле, Белоозере, Старице и Оболенске, всего 1722 четв. и 133 дворов.69

∞, Фетинья Федоровна Бутурлина (* 1‑я четв. XVII в., 1671, † ....). В 1671 г. вдова князя С.Л.Щербатова княгиня Фетинья вотчину Костромского уезда в сельце Дюдякова, 57 четей отдала зятю своему князю Андрею Ивановичу Хованскому (Коломн. Мол. Кн. 49. Д. 1).

44/28. КН. ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1610,-1662)

окольничий(1655.03.04‑,1658) стольник(1629,1654) воев.Мценск(1646) воев.Севск(1651.05.09-) вотч.-Оболенск‑у.,Юрьев‑у.,Ярославль‑у. С:Ив.Иосиф.

Окольничий (1675). В 1629—1640 гг. — стольник. С 1634 по 1646 г. исполнял различные поручения царя. В 1646 г. назначен воеводой в Мценск. В 1649 г. назначен в Московский Судный приказ, но вступил в местнический спор с князем Б. А. Репниным и был посажен в тюрьму. В 1651 г. — воевода в Севске. В 1655 г. во время выезда царя из Москвы с войсками в поход на Польшу был оставлен в городе, третьим по старшинству. В 1657—1659 гг. — второй, а в 1659—1661 гг. первый воевода в Пскове. В 1657 г. был в битве при Валке вторым воеводой и тяжело ранен.

Сын И. О. Щербатова Тимофей унаследовал от отца родовую вотчину в Оболенском у. (жеребей с. Кутепова и жеребей с. Федоровского, 84 четв.) и выслуженную вотчину отца за «царя Васильево московское осадное сидение» в Закоторомском ст. Ярославского у. (140 четв.).70 За кн. Т. И. Щербатовым упоминаются также приданая (данная ему в 1644/45 г. Артемием Степановичем Волынским за своей сестрой Марией Степановной) вотчина в Климкове ст. Юрьев-Польского у. (130 четв.)71 и поместья в Оболенском (сц. Орефино на р. Жерновке, 100 четв.), Шацком и Ярославском у.72 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за кн. Т. И. Щербатовым числилось 580 четв. поместной и вотчинной земли.73 По разбору стольников 1632/33 г., в его вотчинах и поместьях числилось 856 четв. земли (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 86. Столпик 4. Л. 7).))

45/29. КН. ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ

За сыном кн. Г. И. Щербатова Дмитрием значилась приданая вотчина в Ростовском у., которую он в 1613/14 г. продал Афанасию Александровичу Коробьину.74

46Семён Григорьевич

КН. ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА ЩЕРБАТОВА (1611)

Кн. Григорию Ивановичу Щербатову (последнее упоминание о нем относится к 1611 г.) принадлежали родовая вотчина в Оболенском у. (жеребей с. Кутепова, 38 четв.), которая перешла к его зятю кн. Ивану Федоровичу Дееву, женатому на его дочери Евдокии Григорьевне,75 и поместье в Вологодском у., которым владела затем его дочь Евдокия (Авдотья).76 По духовному завещанию кн. И. И. Щербатов (ум. в 1636 г.) отказал свои вотчины в Оболенском у. — с. Федоровское и д. Дулову кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым, пуст. Игнатово жене кн. И. Ф. Деева кнг. Авдотье Григорьевне (дочери Г. И. Щербатова), пуст. Лешки жене кн. Ивана Андреевича Жирового-Засекина Екатерине Михайловне (дочери кн. Михаила Андреевича Щербатова) и сц. Тимошево (Тимоново) — Илье и Василию Кузьмичам Безобразовым.77

∞, кн. Иван Федорович Деев.

47.30. КН. ДАВЫД КОНДРАТЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ (1606,-1654)

стольник(1625/1629,1650) моск.двн.(1636‑,1650) воев.Одоев(1648-) вотч.-Белоозеро‑у.,Таруса‑у. С:Кондрат.Ив.Мих-ча

Стольник. В 1648 г. воевода в Одоеве.

За кн. Кондратом Ивановичем Щербатовым значилась вотчина в Торокманове ст. Московского у. (68 четв.), перешедшая затем к его вдове кнг. Марфе с сыном Давыдом, а те в 1619/20 г. продали ее Дементию Семеновичу Погожему.78 Старинная вотчина в Сущеском ст. Костромского у. (дер. Обобурова, 40 четв.) в 1626/27 г. была дана вдовой Ивана Михайловича Годунова Аграфеной с сыновьями Иваном, Степаном и Федором в приданое Давыду Кондратьевичу Щербатому за дочерью и сестрой Марией) РГАДА. Ф. 1209. Кн. 10965. Л. 777. — В платежнице Луговой половины Костромского у. 1595–1597 гг. дер. Обобурово в Сущевском ст. числилась за И.М.Годуновым (РНБ. ОР. Эрм. № 520. Л. 471).

За Давыдом Кондратьевичем Щербатовым в писцовых книгах значились родовая вотчина в Оболенском у. (половина с. Кутепова, вместе с дядьями Нефе- дом и Федором Ивановичами Щербатовыми, 265 четв.), выслуженная (за московское осадное сидение при царе Василии?) вотчина в Андогской вол. Белозерского у. (110 четв.), приданая вотчина в Костромском у. (в Сущевском ст., 40 четв., данная ему в 1626/27 г. его тещей вдовой Ивана Михайловича Годунова Аграфеной с сыновьями за своей дочерью Марией),1243 поместья в Белозерском и Галичском у.79 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. Д. К. Щербатову принадлежало 354 четв. вотчинной и поместной земли.80 Весной 1645 г. Д. К. Щербатов получил по закладной кабале своего шурина Федора Ивановича Годунова вотчины Годуновых в Тарусском у. (сц. Нахабна-Парасуково в Селицком ст. и жеребей сц. Гремицы со слободой в Мышецком ст.).81

1243 ПК 325. Л. 173; ПК 591. Л. 257; ПК 10965. Л. 777. 1244

После смерти вдовы боярина И.И. Годунова Ирины Никитичны (ум. в 1639 г.) к братьям Ивану, Степану и Федору Ивановичам Годуновым, как мы видели, перешла по жеребьям ее вотчина в Селицком ст. Тарусского у. (сц. Нахабна-Парасукова и сц. Гремицы); В 1645 г. Ф.И. Годунов заложил свой жеребей тарусской вотчины зятю, кн. Давыду Кондратьевичу Щербатому, мужу его родной сестру Марии; в 1646 г. свой жеребей тарусской вотчины заложил Гавриле Петровичу Островскому И.И. Годунов; доля той же тарусской вотчины С.И. Годунова после его смерти перешла к его братьям, а затем, в 1655 г., И.И. Годунов продал ее дьяку Ивану Юрьевичу Владычкину; И.И. Годунов продал в 1647 г. и доставшуюся ему после Ирины Никитичны Годуновой вотчину в Коломенском у. (Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. С. 611, 792, 1040, 1334).

∞, Мария Ивановна Годунова, дочь Ивана Михайловича и Аграфены [.....] [......]

48 Кн. Алексей Нефедович (?-1696)

Стольник 33

Березовского стану1710 году июня в 28 день(л.102) девицы Ирины Сергеевы дочери Водорацкого стта ее села Боженок …. 186-го года написано за стольником за князь Алексеем княж Нефедьевым сыном Щербатовым в селе Боженках з днями 14 дворов а ныне та вотчина … по поступке сына ево князь Тимофея княж Алексеева сына Щербатово за помцею моей а в том селе цвь Покрова Пресвятые Богородицы а другая цвь Николая Чюдотворца деревянные у тех цвей поп Иосиф Михайлов и ныне он поп в Великом Новегороде для архиерейского дела … [Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447).]

В 1639 г. вдова Ф. И. Щербатова кнг. Ульяна дала свое поместье в Бежецком Верху (166 четв.) племяннику кн. Алексею Нефедьевичу Щербатову.82

~ Ульяна Ивановна Вельяминова * 1‑я пол. XVII в.

49Матвей Нефедович

~ Мария Ивановна

Федор Нефедович (1664)

в 1664 стольник(1664)

50Афанасий Нефедович(1646)

помещ. 3С:Нефед.И

~ Анна 1646 бездетн.

51Константин Нефедович (1658,1678)

стольник(1678) моск.стряпчий(1658) воев.Сургут(1676-) вотч.-Оболенск‑у. 4С:Нефед.Ив.

Стольник. В 1676—1677 гг. — воевода в Сургуте.

52Дмитрий Нефедович (1678,1717)

окольничий(1705,1717) стольник(1678,1682) вотч.-Боровский у., Суходольский ст., д.Аристово, 12/58 5С:Нефед.Ив.

Окольничий (1668). В 1682 г. участвовал в Соборе, положившем конец местничеству. В 1684—1685 гг.—воевода в Ахтырке, в 1685—1686 гг. — в Белгороде. В 1686 г. — второй воевода в Киеве. В 1689 г. назначен членом Палаты Расправных дел и в том же году судьей Владимирского Судного приказа. В 1700 г. назначен членом Комиссии по составлению нового Уложения.

~ Аграфена Семеновна Домашнева * 2‑я треть XVII в.

53.35. Василий Иванович

54 КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ГЕРМАНОВ ЩЕРБАТОВ

Сын Ивана Григорьевича Александровича.83, патроним Германов.84 12 июля 1626 г. пожалован из стряп. в стол.

† 1636 г.

За кн. Иваном Ивановичем Щербатовым в Оболенском у. числились родовая вотчина (половина с. Федоровского, 306 четв.) и выслуженная вотчина из отцовского поместья «за отца его службу и кровь и за царя Васильево московское осадное сидение с отца его окладу с семисот чети, потому что отец его убит при царе Василье на Москве в осаде» (сц. Тимоново с пустошами, 110 четв.).85 По духовному завещанию кн. И. И. Щербатов (ум. в 1636 г.) отказал свои вотчины в Оболенском у. — с. Федоровское и д. Дулову кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым, пуст. Игнатово жене кн. И. Ф. Деева кнг. Авдотье Григорьевне (дочери Г. И. Щербатова), пуст. Лешки жене кн. Ивана Андреевича Жирового-Засекина Екатерине Михайловне (дочери кн. Михаила Андреевича Щербатова) и сц. Тимошево (Тимоново) — Илье и Василию Кузьмичам Безобразовым.86 Кн. И. И. Щербатову принадлежала в Захожском ст. Тверского у. выслуженная вотчина его отца за московское осадное сидение при царе Василии (140 четв.), которую он по духовной 1635/36 г. завещал своему «племяннику» кн. Константину Осиповичу Щербатову.87 В том же Захожском ст. И. И. Щербатов владел поместьем.88 По разбору стольников 1632/33 г. за ним числилось 478 четв. поместной и вотчинной земли.89

1251 ПК 325. Л. 131 о6.–147. 1252 1253 1254 1255

55/. КН. ОСИП ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ, ПР. БОЛАШ

Сын Ивана Андреевича, прозвище Болаш 90; окольничий(1658,1666) стольник(1627,1639) моск.двн.(1646,1650,1652) моск.стряпчий(1651) голова(1654) воев.Кола(1638) воев.Томск(1645-) вотч.-Кострома‑у.,Оболенск‑у. воев.Двина(1663–1666) 1С:Ив.Анд.

Окольничий (1660). С 1622 г.—патриарший стольник, с 1626 г. — царский стольник. В 1627—1630 гг. служил при дворе. В 1630 г. назначен воеводой в Рыльск, в 1636 г. — в Кольском остроге, в 1640 г. — в Мценске, в 1645 г. — в Томске. 1645 апр.16 — Челобитная архиепископу Маркелу подьячего Томского разряда Андрея Глазунова на сибирского томского воеводу князя Осипа Ивановича Щербатова, высадившего его с дощаника на Сухоне около Мокрой Николаевской пустыни. [Гос. архив Вологодской области. Фонд № 1260 опись № 1д.525]. В 1650—1653 гг. был на дворцовой службе. В 1654 г. в походе на Польшу был головой у жильцов, а затем вторым воеводой большого полка. В 1657 г. назначен вторым воеводой в Полоцк. В 1660 г. вместе с В. Б. Шереметевым вел переговоры с поляками о перемирии. Были взяты в плен, но вскоре выпущены. В 1663—1666 гг. был воеводой на Двине 37

По духовному завещанию кн. И. И. Щербатов (ум. в 1636 г.) отказал свои вотчины в Оболенском у. — с. Федоровское и д. Дулову кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым, пуст. Игнатово жене кн. И. Ф. Деева кнг. Авдотье Григорьевне (дочери Г. И. Щербатова), пуст. Лешки жене кн. Ивана Андреевича Жирового-Засекина Екатерине Михайловне (дочери кн. Михаила Андреевича Щербатова) и сц. Тимошево (Тимоново) — Илье и Василию Кузьмичам Безобразовым.91 Кн. Осип и Дмитрий Ивановичи Щербатовы владели в Оболенском у. родовой вотчиной четвертью сц. Ивашковичи, четвертью с. Федоровского с деревнями, починками и пустошами (255 четв.). Часть этой вотчины, примыкавшей к сц. Ивашковичи (треть д. Сопыревой) кн. О. И. и Д. И. Щербатовы дали в приданое своему зятю Семену Бахтееву. Кроме того, как упоминалось выше, по указу патриарха Филарета 1631/32 г. братьям О. И. и Д. И. Щербатовым была дана часть бывшей вотчины их «деда» (родного дяди их отца) кн. Василия Григорьевича Щербатова (треть с. Бор и четь сц. Ивашковичи с деревнями и пустошами, 153 четв.; другая половина этой вотчины осталась за кн. Л. О. Щербатовым).92 Упоминаются поместье кн. О. И. Щербатова в Костромском у. (в вол. Великая Соль, 124 четв.)93 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за О. И. Щербатовым значилось 359 четв.94 В апреле 1639 г. кн. О. И. Щербатов купил у своей «тетки» кнг. Ирины Матвеевны, вдовы кн. Федора Андреевича Елецкого, купленные вотчины ее мужа в Елецком у.95 В 1631 г. Семен Григорьевич Бахтеев, женатый на Аксинье Михайловне, дочери Махаила Андреевича Щербатова, продал кн. О. И. Щербатову приданую вотчину своей жены в Оболенском у. (в пуст. Сапырева и др.); известно, что кн. Дмитрий Иванович Жировой-Засекин (сын кн. И. Ан. Жирового-Засекина и Екатерины Михайловны, дочери Михаила Андреевича Щербатова) продал своему «дяде», кн. О. И. Щербатову приданую вотчину своей матери в Оболенском у. (часть сц. Ивашковичи).96

∞, 1v, 1651, кн. Ирина Юрьевна Волконская (* нач. XVII в.). В 1671 г. отдала свои

прожиточные вотчины сыну кн. Ив

∞, 2v, Аграфена Никитична Зотова. В 1722 г. разделила мужние

отчины с пасынком кн. Ив. Осиповичем97, а в 1732 г. продала свою

долю ему же; жребьи в с. Бор, пусс. Сухарево, Городенка Середняя — Космарево, Тарапыкино, Кичево, Вышн. Городенка,

сц. Новое с пусс. Богдашево, Лыщево (75 чет.).

56.37. КН. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1627,–1644/45,Томск)

стольник(1627,1639) воев.Тобольск(-1644) воев.Томск(-1645) 2С:Ив.Анд.Григ-ча

Стольник (1627). До 1639 г. исполнял различные поручения при дворе. В 1644 г. — первый воевода в Томске.

По духовному завещанию кн. И. И. Щербатов (ум. в 1636 г.) отказал свои вотчины в Оболенском у. — с. Федоровское и д. Дулову кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым, пуст. Игнатово жене кн. И. Ф. Деева кнг. Авдотье Григорьевне (дочери Г. И. Щербатова), пуст. Лешки жене кн. Ивана Андреевича Жирового-Засекина Екатерине Михайловне (дочери кн. Михаила Андреевича Щербатова) и сц. Тимошево (Тимоново) — Илье и Василию Кузьмичам Безобразовым.98 Кн. Осип и Дмитрий Ивановичи Щербатовы владели в Оболенском у. родовой вотчиной четвертью сц. Ивашковичи, четвертью с. Федоровского с деревнями, починками и пустошами (255 четв.). Часть этой вотчины, примыкавшей к сц. Ивашковичи (треть д. Сопыревой) кн. О. И. и Д. И. Щербатовы дали в приданое своему зятю Семену Бахтееву. Кроме того, как упоминалось выше, по указу патриарха Филарета 1631/32 г. братьям О. И. и Д. И. Щербатовым была дана часть бывшей вотчины их «деда» (родного дяди их отца) кн. Василия Григорьевича Щербатова (треть с. Бор и четь сц. Ивашковичи с деревнями и пустошами, 153 четв.; другая половина этой вотчины осталась за кн. Л. О. Щербатовым).99 Упоминаются поместье Д. И. Щербатова в Рязанском у. (в Старорязанском ст., 180 четв.).100 По разбору стольников 1632/33 г. Д. И. Щербатову принадлежало 448 четв. вотчинной и поместной земли.101 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за Д. И. Щербатовым — 415 четв. вотчин и поместий.102

∞, Марфа Яковлевна Вельяминова-Зернова (* нач. XVII в., 1646, † ....)

бездетн.

КН. ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕРБАТОВА

По духовному завещанию кн. И. И. Щербатов (ум. в 1636 г.) отказал свои вотчины в Оболенском у. — с. Федоровское и д. Дулову кн. Осипу и Дмитрию Ивановичам Щербатовым, пуст. Игнатово жене кн. И. Ф. Деева кнг. Авдотье Григорьевне (дочери Г. И. Щербатова), пуст. Лешки жене кн. Ивана Андреевича Жирового-Засекина Екатерине Михайловне (дочери кн. Михаила Андреевича Щербатова) и сц. Тимошево (Тимоново) — Илье и Василию Кузьмичам Безобразовым.103

∞, Иаан Андреевич Жировой Засекин.

КН. АКСИНЬЯ МИХАЙЛОВНА ЩЕРБАТОВА

Часть своей вотчины в Оболенском у., примыкавшей к сц. Ивашковичи (треть д. Сопыревой) кн. О. И. и Д. И. Щербатовы дали в приданое своему зятю Семену Бахтееву. В 1631 г. Семен Григорьевич Бахтеев, женатый на Аксинье Михайловне, дочери Махаила Андреевича Щербатова, продал кн. О. И. Щербатову приданую вотчину своей жены в Оболенском у. (в пуст. Сапырева и др.).104

∞, Семен Григорьевич Бахтеев.

Покоління VII (XXIII)

57/38. КН. ИВАН ФЁДОРОВИЧ ЩЕРБАТОВ (1636,-1672)

стольник(1638,1669) моск.стряпчий(1636‑,1646) чашник(1660) воев.Тобольск(1670,1672) вотч.-Лихвин‑у.,Москва‑у.,Муром‑у. 1С:: Фед. Савв.Дм-ча

В 1670—1672 гг. — второй воевода в Тобольске.

Кн. Иван Федорович Щербатов в 1644 г. купил у кн. Петра Федоровича Волконского вотчину в Унженском ст. Муромского у. (деревни Дубцы и Фурсово с пустошами).105

~ N.Григ. 1657 Бельская Д:Григ.Нкт. БЕЛЬСКИЙ. :СТЕФАНИДА

58 Григорий Фёдорович (1646, — 28.04.1672)

стольник(1646,1660) прид.вотч.-Кострома‑у. вотч.-Оболенск‑у. ~N.Фед. 1650 Д:Фед.ОЧИН-ПЛЕЩЕЕВ 2С:: Фед. Савв.Дм-ча

59 Дмитрий Фёдорович(1646,1654)

стольник(1646,1650) рында(1654) вотч.-Оболенск‑у. 3С:: Фед. Савв.Дм-ча

Стольник (1647)

~ 1) кнж. Анна Фёдоровна Волконская

~ 2) кн. Прасковья Федоровна Волконская * 1‑я пол. XVII в.† 1667

Федор Васильевич Большой кн. (–1621+до)

мл.? 1С:Вас.Петр.

60/39. КН. ФЁДОР МЕНЬШОЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАТОВ (1636,-1680)

стольник(1636‑,1669) вотч.-Галич‑у.,Мещера‑у.,Оболенск‑у. 2С:Вас.Петр.Иосиф-ча.

В 1640 г. кн. Ф. В. Щербатов купил у вдовы Афанасия Ивановича Векова Анастасии вотчину ее мужа в Бохове ст. Московского у.106 В мае 1645 г. кн. Ф. В. Щербатову перешла по рядной его тещи Марии Матвеевны, вдовы Петра Григорьевича Сабурова, в качестве приданого за ее дочерью Прасковьей Петровной (Сабуровой) вотчина в Мещовском у. (половина с. Радождово в Сухиницком ст., 130 четв.).107

∞, Прасковья Петровна Сабурова (* 2‑я четв. XVII в., † нач. 1680‑х), дочь Петра Григорьевича Сабурова и Марии Матвеевны [....].

Анна Семеновна

~ м: кн. Александр Семенович Прозоровский * 1630‑е † до 1670

~ кн. Андрей Иванович Хованский * 1640‑е † 17.09.1682

61.47. Иван Давыдович (—1659.06.28,под Конотопом)

сын-боярск. <убит под Конотопом> бездетн. С:Дав.КОНДР

Тимофей Давыдович (1646)

стольник(1646) вотч.-Ярославль‑у.

КН. ФЕКЛА ДАВЫДОВНА (* сер. XVII в.)

∞, Лука Владимирович Ляпунов (* 1610‑е † 1688)

хх.48. кн. Анна Алексеевна * 2‑я треть XVII в.

~ кн. Михаил Иванович Вадбольский * 2‑я четв. XVII в.

62.48. Иван Алексеевич(1686)

в 1686 помещ. 1С:Алс.Нефед.Ив-ча

63Тимофей Алексеевич (1686,1710)

стольник(-1703) отставной в Москве для посылок (1706,1710) помещ. 2С:Алс.Нефед.Ив-ча

Стольник (1678). Участвовал в Троицком походе (1683), первом и втором Крымских походах (1687 и 1689), Азовских походах (1695 и 1696)

Березовского стану1710 году июня в 28 день(л.102) девицы Ирины Сергеевы дочери Водорацкого стта ее села Боженок …. 186-го года написано за стольником за князь Алексеем княж Нефедьевым сыном Щербатовым в селе Боженках з днями 14 дворов а ныне та вотчина … по поступке сына ево князь Тимофея княж Алексеева сына Щербатово за помцею моей а в том селе цвь Покрова Пресвятые Богородицы а другая цвь Николая Чюдотворца деревянные у тех цвей поп Иосиф Михайлов и ныне он поп в Великом Новегороде для архиерейского дела … [Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447).]

кн. Авдотья Алексеевна * 3‑я четв. XVII в.

~ 1710 Иван Лаврентьевич Шишков * 1667

64/49. Фёдор Матвеевич (о.1643‑,1710)

стольник(1706,1710) помещ. 1С:Матв.Нефед.Ив-ча

Стольник (1686). Участвовал в Троицком походе (1683), первом и втором Крымских походах (1687 и 1689), Азовских походах (1695 и 1696) и других 49

(л.78) 1710 году декабря в 9 день Бежецкого уезду Березовского стану села Боженок вотчинники стольник князь Федор княж Матвеев сын 67 лет холост брат ево родной жилец князь Осип княж Матвеев сын 57 лет жена ево княгиня Федосья Павлова дочь 45 лет дети у них дочь княжна Анна 3 лет другая дочь княжнаж Анна полугоду. К сей росписи села Боженок церковной дьячек Василей Артемьев сын вместо князь Федора да князь Осипа княж Матвеевых детей Щербатовых по их велению руку пприложи (л.114) князь Федора княж Матфеева сына Щербатова села Боженок дни Сергеевской стта … помк … в стольниках служит по Московскому списку от роду ему 60 лет детей нет поместье за ним … 186-го году … за ним же108

65 КН. ОСИП МАТВЕЕВИЧ (о.1653‑,1710)

в 1686 помещ. 2С:Матв.Нефед.Ив-ча

1710 году декабря в 9 день Бежецкого уезду Березовского стану села Боженок вотчинники стольник князь Федор княж Матвеев сын 67 лет холост брат ево родной жилец князь Осип княж Матвеев сын 57 лет жена ево княгиня Федосья Павлова дочь 45 лет дети у них дочь княжна Анна 3 лет другая дочь княжнаж Анна полугоду ... К сей росписи села Боженок церковной дьячек Василей Артемьев сын вместо князь Федора да князь Осипа княж Матвеевых детей Щербатовых по их велению руку приложил 109.

~ Федосья Павловна

66 Иван Матвеевич (о.1655‑,1710)

в 1686 помещ. 3С:Матв.Нефед.Ив-ча

Тогож села Баженок вотчинники жильцы князь Иван княж Матвеев сын 55 лет холост брат ево родной князь Дмитрей княж Матвеевы дети Щербатовы живет с матерью своею родною княгинею Марьею Ивановною сын ее князь Дмитрей сказал староста князь Иванов Иван Андреев вотчиннику моему князь Ивану 55 лет холст а князь Дмитрей 46 лет. К сей росписи села Боженок церковной дьячек Василей Артемьев вместо старосты Ивана Андреева по ево велению руку приложил. [Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447).]

67Дмитрий Матвеевич(о.1664‑,1710)

в 1686 помещ. 4С:Матв.Нефед.Ив-ча

Тогож села Баженок вотчинники жильцы князь Иван княж Матвеев сын 55 лет холост брат ево родной князь Дмитрей княж Матвеевы дети Щербатовы живет с матерью своею родною княгинею Марьею Ивановною сын ее князь Дмитрей сказал староста князь Иванов Иван Андреев вотчиннику моему князь Ивану 55 лет холст а князь Дмитрей 46 лет. К сей росписи села Боженок церковной дьячек Василей Артемьев вместо старосты Ивана Андреева по ево велению руку приложил. [Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447).]

~ NN

~ 1711 Мария Ивановна Волкова * конец XVII в.

68 Юрий Константинович(1686,1710)

стольник(1706,1710) помещ. 1С:Конст.Нефед.Ив-ча

Стольник (1683). Участвовал в Троицком походе (1683) и первом и втором Крымских походах (1687 и 1689) 51

(л.126) стольника князь Юрья княж Костянтинова сына Щербатова сца Боженок з днями стта … 186-го году написано за отцем ево за Костянтином Щербатовым … а ныне он помк мой на службе вел гря а живет он в Московской губернии. [Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447).]

69 Пётр Константинович(1686,1710)

стольник(1706,1710) помещ. 2С:Конст.Нефед.Ив-ча

Стольник (1687). Участвовал в Троицком походе (1683), первом и втором Крымских походах (1687 и 1689), Азовских походах (1696 и 1697), в подавлении восстания под руководством Булавина (1708)

ж: Елена Степановна Неледина- Малецкая

70.52. Пётр Дмитриевич (?-1724)

1710 — Недоросли — Князь Петр княж Дмитреев сын Щербатого живет на Москве …

1710-(л.78об.) Тогож села Боженок староста Никита Иванов сказал вотчинник мой князь Петр Дмитреевич живет на Москве а что лет ему про то сказать не знаю и в каком чину того не знаю К сей росписи села Боженок церковной дьячек Василей Артемьев вместо старосты Никиты Иванова по ево велению руку приложил...