Общие сведения о роде князей Рязанских

Муромо-Рязанское княжество возникло в 1127 г., когда оно отделилось от Черниговского. Это произошло из-за нарушения лествичного права. Князь Всеволод Ольгович выгнал своего дядю Ярослава Святославича из Чернигова, и последний и до того седевший в Муроме, ушёл туда на окраину Земли Русской. Неудачно добиваясь справедливости у великого князя Киевского Ярослав так и умер в Муроме в 1129 г., будучи князем Муромо-Рязанским. Сначала главным городом земли был Муром. Но около 1161 г. при внуках Ярослава Святославича, княжество окончательно разделилось на отдельные Муромское и Рязянское. И со временем Рязань начинает играть более важную роль в регионе. Уже во второй половине XII в. оба княжества начинают подпадать под влияние суздальских князей, а князья сходят на подручников великого князя Владимро-Суздальского. Несмотря на довольно упорную борьбу, особенно при Глебе Ростиславиче, это влияние стало настолько сильно, что Всеволод Юрьевич Больбшое Гнездо свободно распоряжался и князьями Р., и их войсками и землями. Он являлся в Р. область для улажения междоусобиц Р. князей, дважды опустошил страну и город Рязань (1186 и 1208 гг.), отвозил в плен князей и ставил вместо них своих наместников.

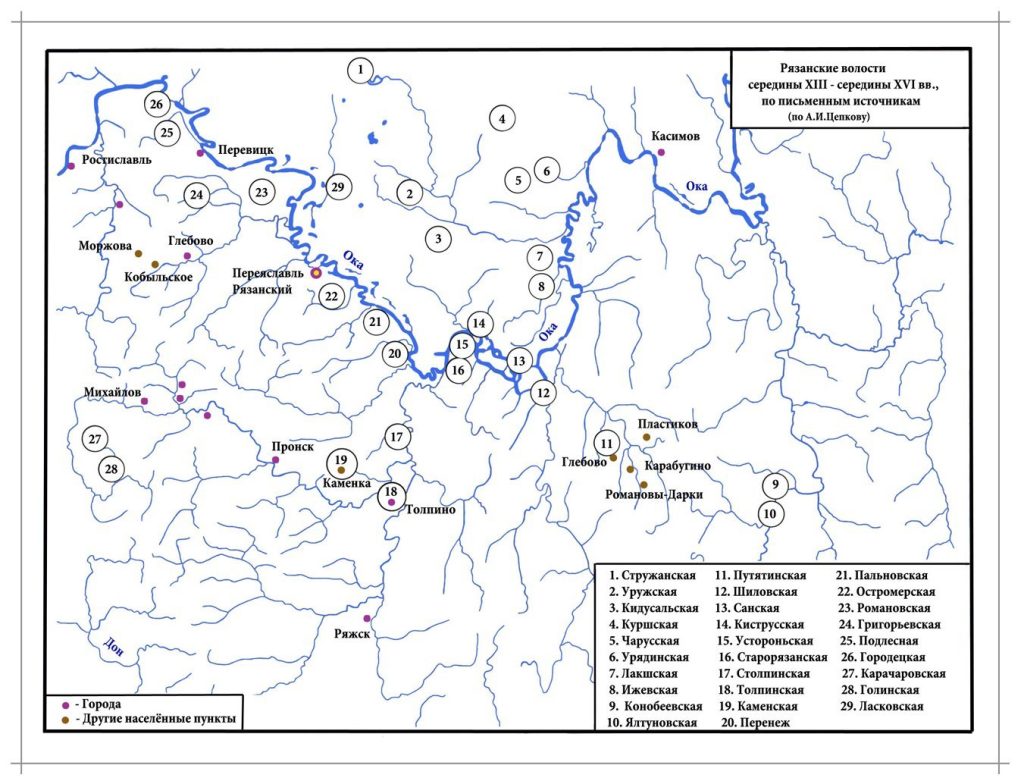

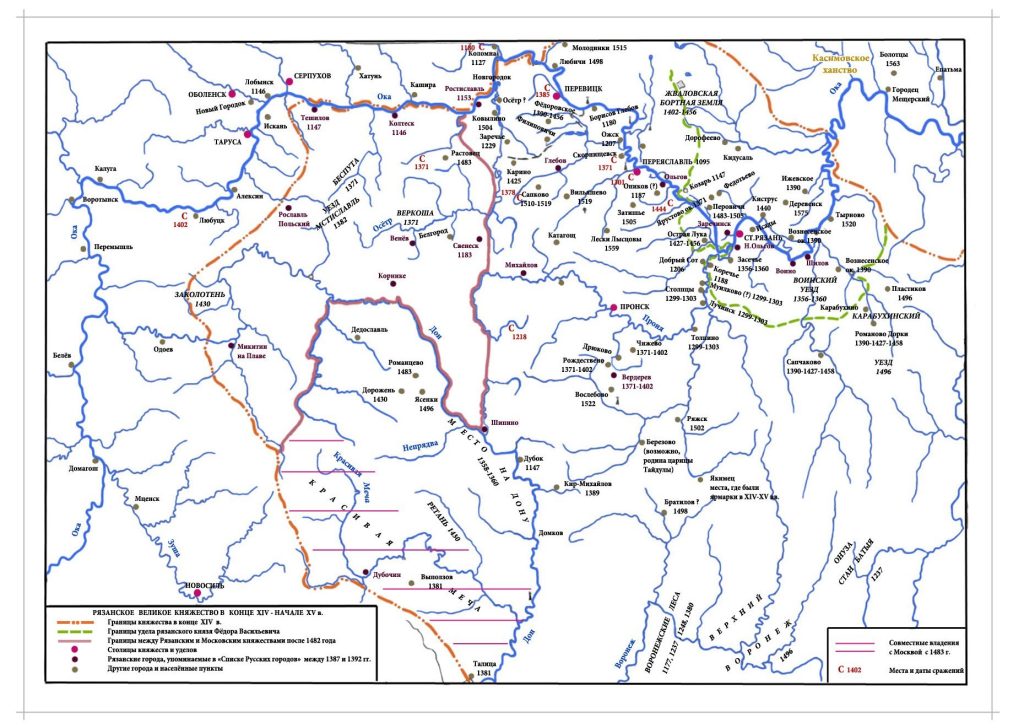

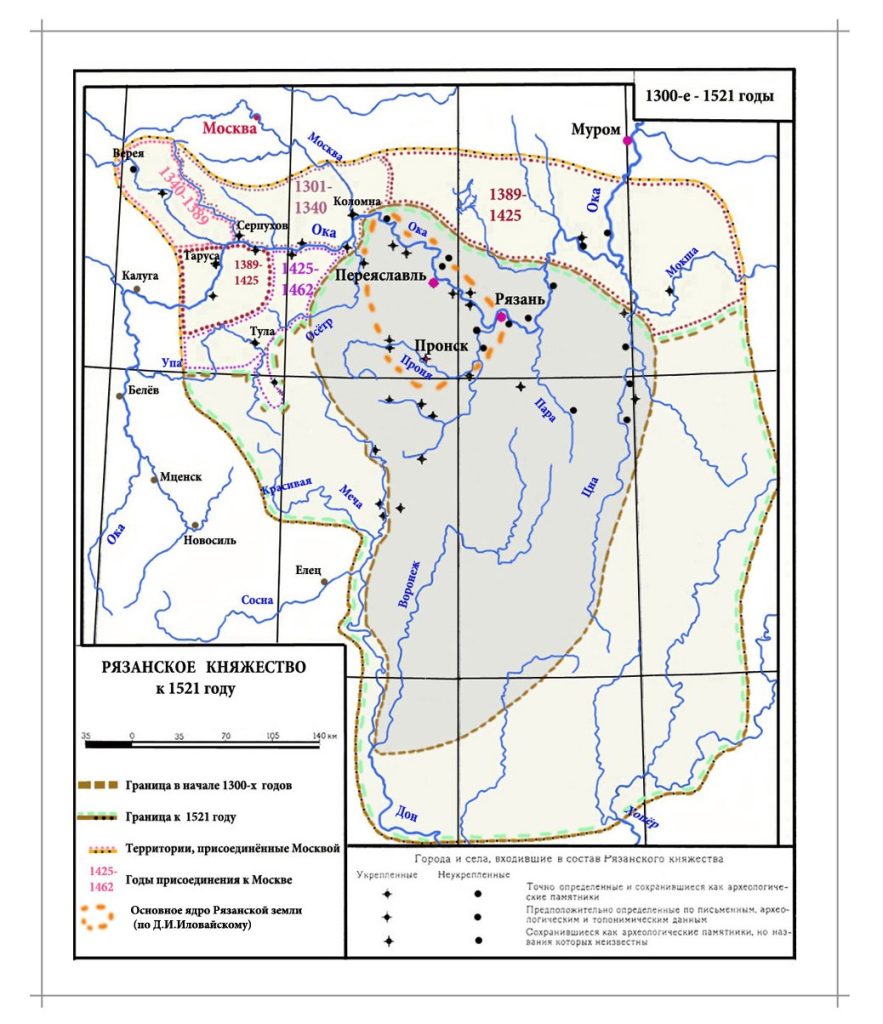

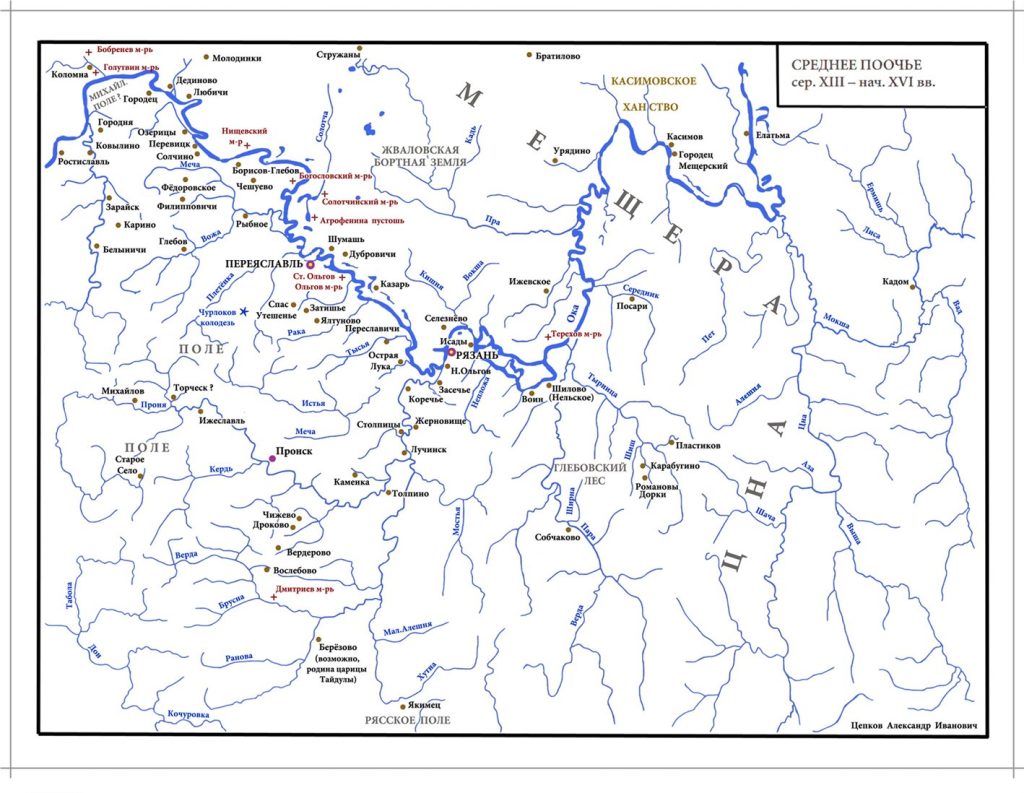

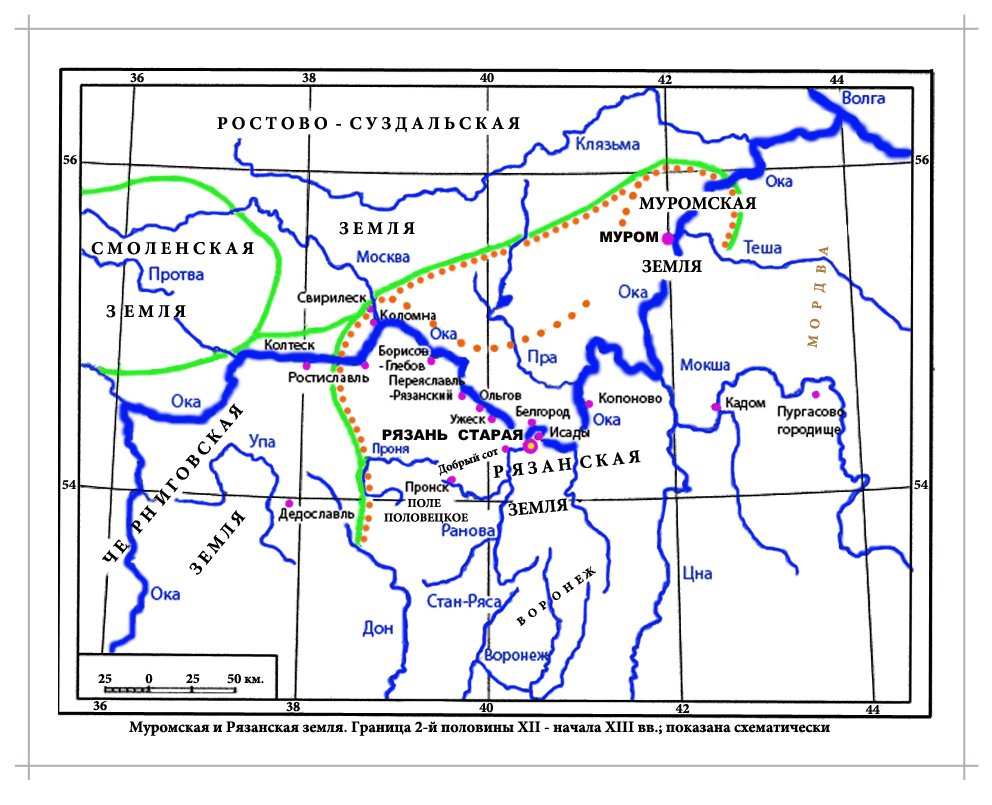

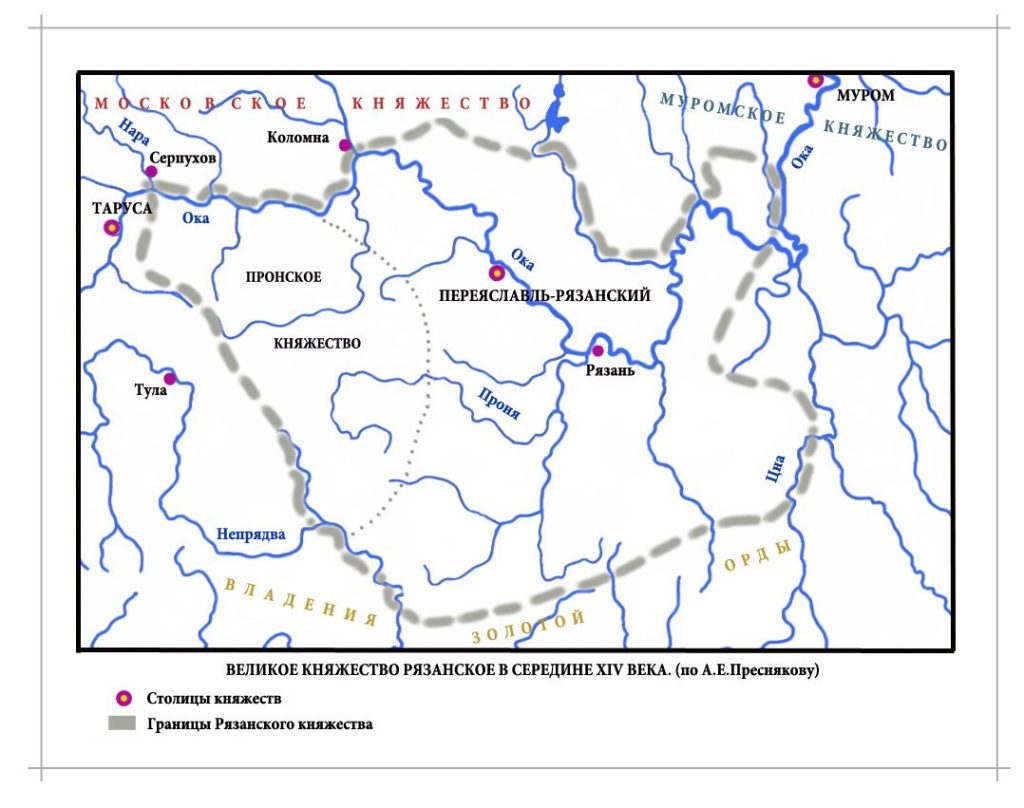

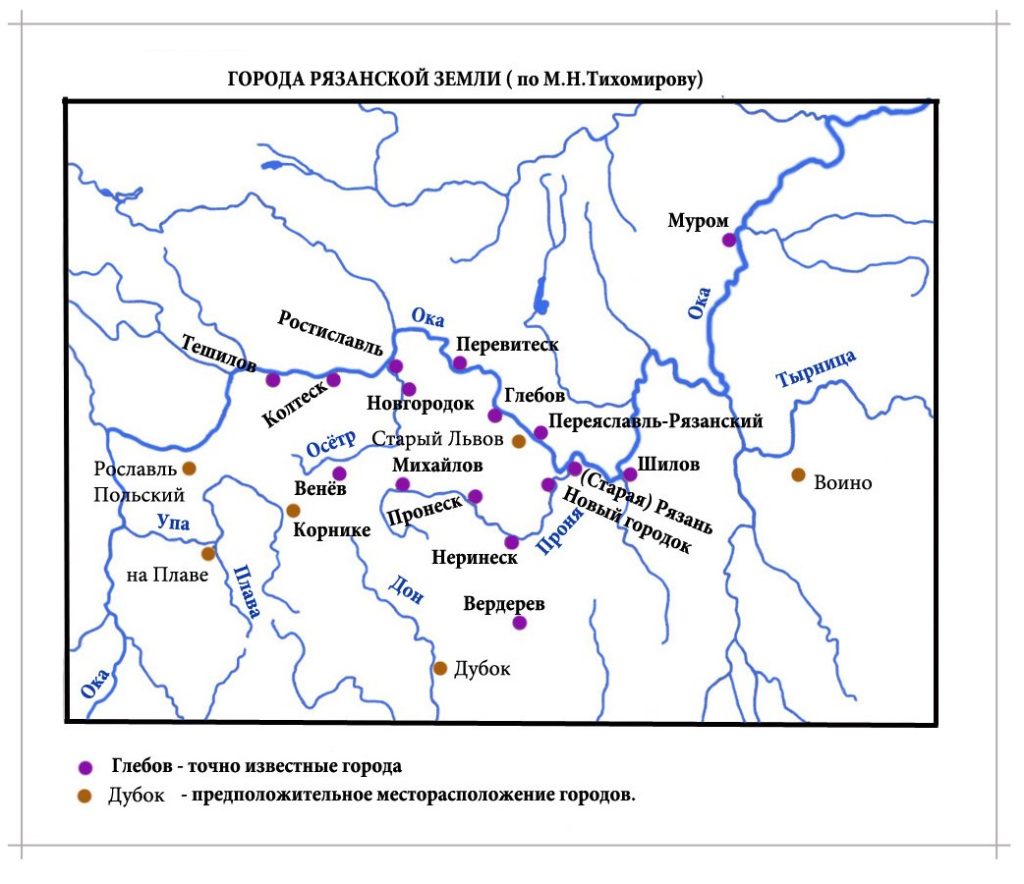

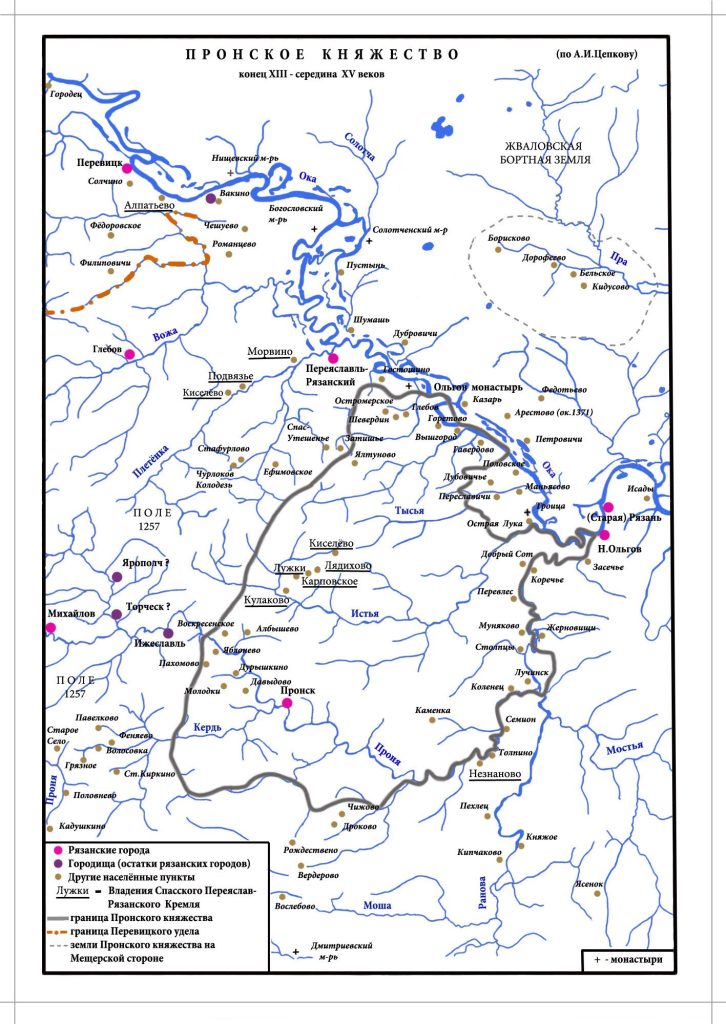

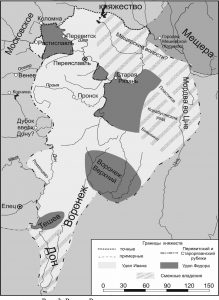

Княжество занимало восточную окраину Руси, бассейн Оки и ее притоков Прони, Осетра и Цны, верховья Дона и Воронежа (совр. Рязанская, Липецкая, северо-восток Тамбовской и юг Владимирской областей). Граничило на западе с Черниговским, на севере с Ростово-Суздальским княжеством; на востоке его соседями были мордовские племена, а на юге половцы. Население княжества было смешанным: здесь жили как славяне (кривичи, вятичи), так и угро-финны (мордва, мурома, мещера).

География великого княжества Рязанского

Геральдика і сфрагистика

Рязанский князь Олег Иванович (1350–1402) начал ставить на ордынских монетах (и на подражаниях ордынским монетам) специфический рязанский знак. Иногда он назывался рязанской тамгой, иногда «куньей мордой», иногда «бараном». У нумизматов закрепилось условное название монет с таким знаком — «мордки». С течением лет тамга несколько трансформировалась, первые ее варианты представляют просто «галочки», затем внутри закруглений появились точки; на некоторых монетах вместо точек видны лица людей. Позже такая же тамга ставилась на рязанских монетах с русскими надписями.

Точно такая же тамга встречается и на некоторых рязанских печатях. Фото — предположительно княжеская печать 14–15 века из фондов рязанского краеведческого музея. На печати присутствует также фигура коня. Відомо, що початково герб Пронських мав, очевидно, зображення, яке в пізнішій геральдичній літературі дістало назву „Сокольничий” (рицар на коні, що тримає на руці птаха) – його було вміщено на печатці київського воєводи князя Семена-Фридриха Глібовича Пронського від 1548 – 1555 р.р. в супроводі літер: FP1; втім, вже від кінця ХVІ ст. на печатках князів Пронських незмінно присутнє зображення Погоні – озброєного pицаря на коні. Герб Пронських привертає увагу з огляду на те, що має зображення Погоні литовської2, незважаючи на те, що Пронські вели свій родовід від Рюрика, а не Гедиміна3. Дана обставина беззастережно спростовує твердження про можливість визначення династичної приналежності до Гедиміновичів в разі наявності Погоні в гербі певного княжого роду.

На печати великой рязанской княгини Аграфены Васильевны (XV в.) изображена женская голова без головного убора4.

Сфрагистичні пам’ятки. Аграфена Васильевна, жена вел.кн. рязанского Ивана Васильевича (XV в.). Прикладная черновосковая печать. Изображение женской головы без головного убора, вправо. Круговая надпись: «ПЕЧАТЬ ВЕЛИКИЕ КНЕГИНИ ОГРОФЕНЫ». Сохранилась при данной и отводной грамоте великой княгини Аграфены Покровского монастыря Аграфениной пустыни (1506 г.) — АСЭИ.Ш. 346. Хран.: ГБЛ. Муханова. № 73.

«Печать Рязанская» — элемент Большой государственной печати Ивана Грозного (70‑е годы XVI в). На этой печати изображался идущий конь.

Известна также печать, приложенная к фальсифицированной грамоте Олега Ингваревича Ивану Шае5, якобы выданная в 1256/57 гг., которая выглядит анахронично6. На ней изображен воин с мечом, традиционно понимаемый как князь (Олег Иванович), хотя вероятнее, что прообразом послужил Михаил Архангел7. Такой герб Рязань приобрела с начала XVII в.8 Еще Карамзин считал данный акт подложным: «1) писана на бумаге; 2) слогом новым (вместо лета писано в ней года, также Ингваревичь вместо Ингваричь, и проч.); 3) восковая печать прилеплена, а не привешена, как обыкновенно в старину делали»9.

Поколенная роспись рода князей Рязанских, Муромских и Пронских

РОСПИСЬ ОСНОВАНА НА ВЫВОДАХ ВЛАДИМИРА БЕЗРОДНОВА И АЛЕКСЕЯ БАБЕНКА С НЕКОТОРЫМИ СОБСТВЕННЫМИ ИСПРАВЛЕНИЯМИ.

- Рюрик, князь Новгородский

- Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

- Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

- Владимир I, великий князь Киевский +1015

- Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

- Святослав-Николай Ярославич князь Черниговский, великий князь Киевский

VII генерація від Рюрика

1. КН. ЯРОСЛАВ-ПАНКРАТИЙ СВЯТОСЛАВИЧ (1071/1072 — 1129)

князь муромский и черниговский, родоначальник рязанских и муромских князей, умер в Муроме, в 1129 году; младший сын киевского князя Святослава Ярославича и Оды, вероятно, дочери маркграфа Луитпольда Бабенберга, внук Ярослава Владимировича Мудрого. С 1123 по 1126 год княжил в Чернигове и, с 1097 по 1123 год и с 1126 по 1129 год — в Рязани и Муроме. Упоминается в летописях под следующими годами: 1096, 1097, 1101, 1103, 1123, 1124, 1127–1130.

Родился, скорее всего, в 1071 или 1072 году, поскольку брак между его родителями был заключен в 1070 или 1071 годах, а на миниатюре в Изборнике Святослава Ярослав изображён уже не младенцем. По некоторым сведениям, воспитывался в Германии, куда вынужден был бежать вместе с матерью после смерти отца. По легенде, Ода унаследовала от Святослава большие сокровища, но не смогла вывезти их все и большую часть спрятала. Позднее, вернувшись на Русь, Ярослав их нашёл[1]. Впервые появляется на страницах летописи в 1096 году[2][3] в связи с участием в войне на востоке Руси (Муром, Рязань, Ростов, Суздаль) против Владимира Мономаха на стороне своего брата Олега. Святославичи были тогда разбиты на р. Колокше братьями Мстиславом Владимировичем и Вячеславом Владимировичем и половцами. После поражения Ярослав ушёл в Муром, с приходом под городом войск Мстислава заключил с ним мир. В 1097 году, вместе с братьями Олегом и Давыдом участвовал в съезде князей в Любече, на котором Черниговское княжество было разделено на три удела. Чернигов достался Давыду Святославичу, Новгород-Северский Олегу Святославичу, а Муромо-Рязанское княжество, как самое дальнее и малозначительное, отошло к младшему брату — Ярославу. 1101 году Ярослав вместе с другими князьями участвовал в заключении мира с половцами в Золотче. 4 марта 1103 года потерпел поражение от мордвы[4].

Ярослав Святославич становится черниговским князем после смерти Давыда Святославича. До смерти Давыда в 1123 году Ярослав владел Муромским княжеством, в которое входила в то время и Рязань. С переходом Ярослава из Мурома в Чернигов в 1123 году в Муроме сел Всеволод Давыдович.

В 1127 году Всеволод Ольгович выгнал Ярослава Святославича, своего дядю, из Чернигова в борьбе за Черниговский престол: «[…] въıгна Ѡлговичь Всеволодъ . своѥго стръı[ӕ] . Ӕрослава . ис Чернигова . и дружину ѥго исѣче . и разграби»10. Князь киевский Мстислав Владимирович, объединившись с братом Ярополком Переяславским, пошёл на Всеволода (Мономаховичи пошли против Ольговичей), требуя, чтобы тот вернул Чернигов Ярославу. Всеволод же действовал более не оружием, а подарками, подкупая киевских бояр, чтобы они были ему заступниками перед великим князем, и так тянулось до самой зимы. Зимой Ярослав пришёл из Мурома в Киев и стал торопить Мстислава, моля его о помощи. Мстислав, ещё прежде обещавший защищать Ярославову вотчину и целовавший на том крест, совсем уже было собрался в поход, но тут игумен Андреева монастыря Григорий, всем известный, как человек праведный и честный, отговорил его. Мстислав помирился со Всеволодом, а Ярослава отослал в Муром, не вернув ему вотчину.

Именно изгнание Ярослава Святославовича можно рассматривать как начало выхода Муромо-Рязанских земель из-под власти князей Чернигова. Первоначально это было скорее внутриродовая сепарация. Напомним, что Всеволод Ольгович нарушил лествичное

право в отношении своего дяди Ярослава Святославовича. Обиду князя Ярослава усугублял отказ великого князя киевского Мстислава Владимировича (1125–1132) вступиться и отстоять его законные притязания.на черниговский престол. Через два года Ярослав скончался. Погребён в Муроме.

С Ярославом Святославичем иногда отождествляется святой благоверный князь Константин Святославич Муромский[5]. Констатин Святославич известен по своему житию, написанному в XVI веке, и неизвестен по летописям. Согласно житию он окончательно обратил Муром в христианство и построил там церкви. Время жизни этого князя установить достаточно сложно. Кроме отождествления его с Ярославом Святославичем существуют и другие версии, так, О. Рапов полагал его сыном Святослава Древлянского.Известно имя жены Констатина — Ирина (упоминается только в «Житии» её мужа, а также изображена в некоторых житийных иконах. Погребена в Муромском Благовещенском соборе. Является местночтимой муромской святой). Из «Жития» также известны их дети:Михаил Константинович — почитается общероссийским святым; погиб в Муроме в малолетстве от рук язычников. Феодор Константинович — почитается общероссийским святым, наследовал муромский престол после кончины своего отца; иногда отождествляется с Юрием Ярославичем.Память Констатина Муромского празднуется 21 мая/3 июня. Канонизирован вместе с сыновьями Макарьевским собором в 1547 году.

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соборного синодика рязанского Свято-Духова монастыря со своей женой 11.

∞, АГАФИЯ ….. …… († 1124) 12.

Дети: Юрий (умер 1143) — князь Муромский 1129—1143. Святослав (умер 1145) — князь Рязанский 1129—1143, князь Муромский 1143—1145. Ростислав (умер 1153) — князь Пронский 1129—1143, Рязанский 1143—1145, Муромский 1145—1153.

VIII генерація від Рюрика

2/1. КН. ЮРИЙ ЯРОСЛАВИЧ МУРОМСКИЙ († 1143)

князь муромский (1129—1143)

После смерти отца в 1129 году, Юрию, как старшему сыну, достался муромский престол. После смерти Юрия в 1143 году муромский престол занял второй Ярославич Святослав, рязанский престол занял младший из Ярославичей Ростислав, занимавший до этого пронский престол.

Вперше Юрий згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».13 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.14 У 1132 р. літописець занотував: «Того же лета крестися в Рязани Половецкый князь Амуратъ».15

Наступне літописне свідчення про Муромо-Рязанське князівство датується 1133 р.: «Того же лета иде Вячеславъ къ Рязани».16 Йдеться про В’ячеслава (1183–1154) сина Володимира Мономаха (1053–1125). Таке коротке свідчення не зовсім зрозуміле, а тому його слід співставити з нотаткою Никонівського літопису 1134 р.: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Переаславль князь Вячеславъ Володимеричь, и посла къ нему князь Ярополкъ Володимеричь, глаголя: седи не волнуася, не взивай права Половецкаго; Вячеслаъ же не послуша брата свеого Ярополка Володимеричя и иде к Турову».17 У літописниму повідомленні 1133 р., напередодні походу В’ячеслава до Рязані сказано: «Того же лета Вячеславъ, сынъ Володимеръ Манамашь, пачя лишатися Переаславля, и дошедь Городца, и паки воротися в Переаславль».18 Візит В’ячеслава до Рязані того ж року варто розглядати не як військову агресію, а відвідини можливих союзників (пам’ятаємо, що двома роками раніше рязанці завдали нищівної поразки половцям).

1135 р. «убіенъ бысть въ Рязани тысяцкой Иванъ Андеевичь, нарецаемый Долгій»19, а 1137 р.: «въ Рязани убиша въ загоне богатиря Печенежскаго Темирьхозю».20 Такі фрагментарні дані радше свідчать про традиційну конфронтацію зі степом.

Сведений о жене и потомстве Юрия Ярославича не сохранилось. Умер бездетным, нам сообщает еще Бархатная книга: «А Юрья былъ на Муроме; не стало его бездетна…»

21

3/1. КН. СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ І МУРОМСЬКИЙ († 1145)

старший брат основателя Рязанской ветви Ростислава (+1153), сын Ярослава Святославича, князь рязанський (1129–1143 рр.) і муромський (1143–1145 рр.). За В.Татищевим, був рязанським князем з 1127 р. , а за Воскресенським літописом ділив це князівство з братом Ростиславом. Останнє навряд чи правильно. Під 1131 р. згадується орокський князь, котрим міг бути тільки Ростислав Ярославич.

Вперше Святослав згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».22 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.23 У 1132 р. літописець занотував: «Того же лета крестися в Рязани Половецкый князь Амуратъ».24

Наступне літописне свідчення про Муромо-Рязанське князівство датується 1133 р.: «Того же лета иде Вячеславъ къ Рязани».25 Йдеться про В’ячеслава (1183–1154) сина Володимира Мономаха (1053–1125). Таке коротке свідчення не зовсім зрозуміле, а тому його слід співставити з нотаткою Никонівського літопису 1134 р.: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Переаславль князь Вячеславъ Володимеричь, и посла къ нему князь Ярополкъ Володимеричь, глаголя: седи не волнуася, не взивай права Половецкаго; Вячеслаъ же не послуша брата свеого Ярополка Володимеричя и иде к Турову».26 У літописниму повідомленні 1133 р., напередодні походу В’ячеслава до Рязані сказано: «Того же лета Вячеславъ, сынъ Володимеръ Манамашь, пачя лишатися Переаславля, и дошедь Городца, и паки воротися в Переаславль».27 Візит В’ячеслава до Рязані того ж року варто розглядати не як військову агресію, а відвідини можливих союзників (пам’ятаємо, що двома роками раніше рязанці завдали нищівної поразки половцям).

1135 р. «убіенъ бысть въ Рязани тысяцкой Иванъ Андеевичь, нарецаемый Долгій»28, а 1137 р.: «въ Рязани убиша въ загоне богатиря Печенежскаго Темирьхозю».29 Такі фрагментарні дані радше свідчать про традиційну конфронтацію зі степом.

4/1. КН. РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1153)

Помер у 1153 р.. Князь пронський (1129–1143 рр.), рязанський (1143 ‑1145 рр .) і муромський (1145- 1153 рр.). У 1145 р., переходячи на старший стіл у Муромі, залишив у Рязані свого старшого сина Гліба, ігноруючи права племінників Святославичів. Пронський князь Давид Святославич підняв бунт і був позбавлений свого стола. З 1146 р. Святославичі вже шукали щастя у Ольговичів. Боротьба між обома гілками муромських князів тривала у 1147- 1151 рр. в рамках загальної усобиці за київський престол. У ході цієї боротьби Ростислав втрачав значні частини своєї землі і, тільки після поразки Юрія Довгорукого на р.Руті у 1151 р., відновив сюзеренітет над усіма володіннями.

Вперше Ростислав згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».30 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.

У 1143 р. помер Юрій Ярославович, не залишивши по собі дітей.31 До Мурома, відтак переїхав наступний по старшинству брат – Святослав, а Ростислав залишився одноосібним володарем Рязані. Проте вже 1145 р. помер Святослав Ярославович і Муром відійшов Ростиславові: «[…] Ростиславъ седе на столѣ а Рязаню послаша меншего Ростиславича Глеба».32 При такому розвитку подій порушувалися лествичні права Святославовичів, «синівців»33 Ростислава Ярославовича. Ті були змушені шукати підтримки ростово-суздальського князя Юрія Довгорукого (1190–1157) і його союзника сіверського князя Святослава Ольговича († 1164). Тим часом Ростислав Ярославович, а відтак і його син Гліб підтримали київського князя Ізяслава Мстиславовича (1097–1154) у назріваючому протистоянні з Юрієм.

У 1146 р. загострилося протистояння між київським володарем Ізяславом і сіверським князем Святославом, останнього ж підтримав Юрій Довгорукий. Того ж року літописець відмітив: «и послася Изяславъ Мьстислаличь полемъ къ Ростиславу Ярославличю у Рязань»34 і далі: «послушавъ же Изяславля Мстислалича Ростиславъ и поча стеречи волости его. Дюрдеви же бысть весть, оже Ростиславъ воюеть волость его, и пусти Дюрги сына свого Иванка къ Святославу, а самъ узратися изъ Козельска»35. Зрозуміло, що Ростислав вирішив вступити у війну, відкрито підтримавши київського князя. На таке рішення могли вплинути два фактори: по-перше, в стані ворогів Ізяслава

Мстиславовича, поміж інших, перебували законні рязанські князі, ображені обмеженням своїх прав Святославовичі (Володимир і, можливо, його брати Давид та Ігор). Вони

становили загрозу Ростиславовій монополії на Муромо-Рязанську землю36. По-друге, неможливо було ігнорувати стрімке зростання військового і політичного потенціалу

Суздальського князівства на чолі з Юрієм Довгоруким, що в перспективі, безперечно, могло б становити загрозу Муромо-Рязанській землі.

Вибір коштував Ростиславові надто дорого. Того ж 1146 р. «поидоста Гюргевича, Ростиславъ и Андрей, къ Рязаню на Ростислава на Ярославича; Ростиславъ же выбежа изъ Рязаня в Половцекъ Ельтукови»37. Юрій Довгорукий відправив проти нього.своїх синів – Ростислава (†1151) та Андрія Боголюбського (†1174). Розуміючи, що в.боротьбі із суздальцями йому не вистояти, Ростислав змушений був покинути вотчину і тікати до половців, уперше ставши князем-ізгоєм.

Цікавим є свідчення літописця про втечу Ростислава до хана Ельтука, імовірно пов’язаного з руським князем матримоніальними зв’язками. Літописи «мовчать» про

дружину Ростислава, однак в історіографії існує думка, що нею могла бути дочка або родичка половецького володаря38. Таке припущення виглядає вірогідним, адже рязанські князі жили в постійному взаємозв’язку зі степом, нерідко вели війни з кочівниками, укладали мирні угоди, де шлюб розглядався запорукою дотримання таких домовленостей. У такому разі втеча Ростислава до тестя вважалася б цілком логічною.

34 Ипатьевская летопись. – Стб. 26.

35 Там же.

36 Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 42.

37 Ипатьевская летопись. – Стб. 29.

38 Гагин И. А. Рязань и половцы / И. Гагин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i‑gagin.ru/content_art‑4.html; Донской Д. В. Указ. соч. – С. 549

В 1146 году рязанский князь Ростислав Ярославович под давлением Ростислава († 1151) и Андрея, позже прозванного «Боголюбским» († 1174), Юрьевичей был вынужден бежать к половецкому князю Ельтуку: «[…] поидоста Гюргевича Ростиславъ. Андрѣи ж къ Рѧзаню на Ростислава на Ӕрославич̑ Ростиславъ же въıбѣже изъ Рѧзанѧ в Половцѣ . къ Ельтоукови» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 29]. Вероятнее всего, Ростислав состоял в родственных отношениях с этим половецким ханом [Гагин, И. А. Рязань и половцы / И. А. Гагин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.igagin.ru/content_art‑4.html. – Дата доступа: 20.12.2017.], возможно, был его зятем (альтернативные мнения по этому поводу считаем слабо доказанными с точки зрения исторической перспективы [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина перша) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 6. – 2015. – С. 81–86., с. 81–86]). Также стоит отметить, что владимирские князья выступали в этом походе в роли защитников вышеупомянутых Святославовичей, племянников Ростислава Ярославовича, утесненных в своих правах.

Отже, Ростислав Ярославович покинув Муромо-рязанську землю, залишивши

вакантні княжі престоли в Муромі та Рязані41

, які за вірну службу Юрій Довгорукий

віддав синівцям Ростислава – Володимиру і Давиду Святославовичам. У 1147 р. Давид

Святославович помер42 і Рязань відійшла до його родича Ігоря43

.

41 Окремого дослідження вимагає доля рязанського князя Гліба Ростиславовича, що входить у майбутні

плани автора.

42 Никоновская летопись. – С. 172.

43 Постать Ігоря також є цікавою, але не до кінця зрозумілою. Не відомо, чи це був брат, чи син Давида

Святославовича. Детальніше див.: Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 44–45; Карамзин Н. М. История

государства Российского / Н. Карамзин. – СПб., 1818. – Т. 2. – С. 176, прим. № 300.1154 год: Ростислав Ярославович был изгнан из Рязани (повторно) Юрием Владимировичем «Долгоруким»: «Того же лѢта посади Юрьи сына свого въ Рязани, а Рязанскаго князя Ростислава прогнав въ Половцы. Потомъ Ростиславъ совокупя Половцы, поиде на ОндрѢа ночью, ОндрѢй же одва утече объ одномъ сапогѢ, а дружину его овѢхъ изби, а другіа засувъ во яму, а иные истопиша въ рецѢ, а князь ОндрѢй прибеже къ Мурому и оттоле Суждалю» [Полное собрание русских летописей. – Т. 20: Львовская летопись. – Ч. 1. – СПб., 1910., с. 117]. Как видим, на рязанский престол князь Юрий отправил своего сына, Андрея, позже прозванного «Боголюбским». Любопытно, что, как заметил А. Кузьмин, летописи владимиро-суздальской традиции не знают об этом событии, звучавшем диссонансом к рассказам о подвигах Андрея на юге. Ученый предполагает, что в Львовскую летопись известие попало из общего с Ермолинской летописью источника – предполагаемого свода третей четверти XV века [Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание: сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века / А. Г. Кузьмин. – М., 1965. – 286 с.Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание: сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века / А. Г. Кузьмин. – М., 1965. – 286 с., с. 98]. Источники умалчивают о причинах нового конфликта между Юрием Владимировичем и Ростиславом Ярославовичем. Возможно, речь шла о продолжении многолетнего конфликта, фазы которого сменялись от латентной до активной [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність

князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 55]. Примечательным считаем, что во время своего второго изгнанничества Ростислав.опять нашел защиту и поддержку у половцев, что свидетельствует не только о личных родственных связях с половецкой элитой, но и тесных.двусторонних связях в целом.

5/1. КН. ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВИЧ [?]

За В.Татищевим був єлецьким князем і одружився з дочкою київського князя Всеволода Ольговича (1467, с. 160). З інших джерел невідомий.

IX генерація від Рюрика

6/3. КН. ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ ПРОНСЬКИЙ І РЯЗАНСЬКИЙ († 1147)

Загинув бл. 1147 р. (120, с. 172). Князь пронський (1143–1146 рр.) і рязанський (1147 р.).

князь Пронский 1143 — 1146 и Рязанский в 1147 г. (упоминается как великий князь Рязанский в Никоновской летописи. Видимо занял Рязань после изгнания своего дяди Ростислава.

7/3. КН. ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ МУРОМСЬКИЙ († 1162)

Помер у 1162 р. Князь муромський (1147–1151, 1153–1162 рр.). При ньому Муромська земля розділилась на рязанську і муромську частини. Старша гілка нащадків Ярослава Святославича відстояла своє право на Муром.

князь Муромский в 1147 — 1151 и 1153 ‑1162.

Умер в Рязани. В 1146 году пришёл на помощь Святославу Ольговичу против Изяслава Мстиславича, но вынужден был бежать из Муромо-Рязанской земли от войска последнего в Новгород-Северский. В 1147 году заключил союз с Юрием Долгоруким в Москве, где был принят вместе со со Святославом Ольговичем, его сыном Олегом.

В 1146 году Владимир Святославович († 1162), был вынужден покинуть Муромо-Рязанскую землю и бежать к новгород-северскому князю Святославу Ольговичу: «[…] прибѣже . ѿ строӕ Ст҃ославичь Володимиръ Ӕрославль вноукъ къ Ст҃ославоу Новоугородоу» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 25]. Здесь стоит упомянуть, что годом ранее, в 1145 г., в Муроме умер Святослав Ярославович, отец Владимира. Муромский стол по праву перешел к младшему брату Святослава – Ростиславу Ярославовичу († после 1154), дяде Владимира. При таких обстоятельствах, согласно лествичному праву, Рязань должна была перейти к детям умершего Святослава Ярославича, коих осталось трое (по старшинству): Давид († 1147), Игорь († после 1149) и упомянутый уже Владимир. Однако, Ростислав Ярославович решил не принимать во внимание родовые права своих племянников и посадил в Рязани своего старшего сына Глеба († 1177): «[…] Ростиславъ седе на столѣ а Рязаню послаша меншего Ростиславича Глеба» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 21]. Нам неизвестно, предпринял ли Ростислав какие-либо репрессии против своих племянников. Однако, очевидно, что обиженные таким положением вещей Святославовичи пытались найти правосудие у соседних князей – политических оппонентов своего дяди-обидчика. Скорее всего, именно с такой целью Владимир Святославович и отправился в Новгород-Северский.

8/3. КН. ІГОР СВЯТОСЛАВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ († після 1147)

У 1147 р., напевно по смерті Давида Святославича, зайняв рязанський престол. У 1148 р. Рязань була відвойована Ростиславом Ярославичем. Дальша доля Ігоря Святославича невідома.

В 1149 году Игорь Святославович был вынужден покинуть Рязань и бежать к Юрию Владимировичу «Долгорукому» в Киев: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Кіевъ къ великому князю Юрью Владимеричю князь Игорь Давыдович» [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 182]. Стоит отметить, что Игорь Святославович был назван летописцем вторым по счету великим князем рязанским. Первым так именуется его брат и предшественник Давид Святославович, после смерти которого в 1147 г. Игорь и занял престол [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 172]. Очевидно, летописец допустил ошибку, написав «Игорь Давыдович», а не «Святославович», то есть сын, а не брат покойного Давида Святославовича [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52]. По этому поводу стоит упомянуть три обстоятельства. Во-первых, у покойного Давида Святославовича не было детей, по крайней мере, никаких летописных сведений ни о супруге, ни о потомках великого князя летописец не оставил. Во-вторых, запись о прибытие «Игоря Давыдовича» относится к 1149 г., а мы знаем, что к тому времени именно Игорь Святославович уже два года занимал рязанский престол. И, в‑третьих, существует предположение, что именно в этот период Ростислав Ярославович сумел отбить Рязань у своего племянника и восстановить свои права на родовую вотчину [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52–53]

9/4. КН. ГЛІБ РОСТИСЛАВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 30.06.1177)

Помер 30.06. 1177 р. у в’язниці у Володимирі на Клязьмі (112, стб.605). Князь рязанський (1145–1147, 1152- 1177 рр.). Був одружений з дочкою Ростислава Юрійовича. Потрапив у полон після невдалої битви на р.Колокші (20.02.1177 р.) у ході війни за Суздальську спадщину, у якій рязанський князь підтримував Ростиславичів.

В 1146 году Глеб Ростиславович, сын Ростислава Ярославовича, предположительно бежал в полоцкие земли. В Воскресенской летописи в статье 1146 г. читаем: «а Глеба взяли съ Рязани на Дрючеськ» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 154]. Большинство исследователей игнорируют данное летописное свидетельство. Однако, в той же Воскресенской летописи в статье 1159 г. читаем: «Дрючане Глеба отъ себе выгнаша, а у себе посади Рогволда Борисовича, внука княжа Юрия Долгорукого; а Глебъ иде опять . на Рязань» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 154]. Таким образом, если верить летописцу, Глеб Ростиславович провел в Друцке около 13 лет! Представляется, что данная страница биографии Глеба Ростиславовича заслуживает отдельного исследования. Носенком уже была произведена постановка вопроса по данному поводу [Носенко, А. А. Гліб Ростиславович друцький: нащадок мінських князів, чи рязанський вигнанець? / А. А. Носенко // V Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016., с. 15–17].

10/4. КН. АНДРІЙ РОСТИСЛАВИЧ († після 1147)

В 1147 году Андрей Ростиславович (единственное упоминание в 1147 г.), сын Ростислава Ярославовича, бежал из Ельца в Чернигов, к князьям Давыдовичам: «Того же лѢта пріиде изъ Резани съ Елца князь АндрѢй Ростиславичь къ Давыдовичемъ въ Черниговъ и совѢщашеся укрѢпишася вси за единъ» [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 173]. Считаем интересным факт побега Андрея из Муромо-Рязанской земли через год после бегства отца (Ростислава Ярославовича, см. выше) и старшего брата (Глеба Ростиславовича, также см. выше). Более того, местом своего убежища Андрей выбрал Чернигов, князья которого тайно перешли на сторону новгород-северского князя Святослава Ольговича и владимиро-суздальского князя Юрия Владимировича «Долгорукого» († 1157), врагов его отца,

Ростислава Ярославовича. Причину такого выбора Андрея тяжело объяснить, но вполне возможно, что младший Ростиславович вступил в сговор с противниками своего отца для получения неких выгод.34

Історична традиція вважає Андрія старшим сином Ростислава Ярославовича див.: Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 330; Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия : в 2 т. / [автор-составитель В. В. Богуславский]. – Т. 1. – М.,

2005. – С. 33. Однак прямих свідчень щодо старшинства в літописах немає. У такому випадку незрозуміло, чому Гліба, посадили у Рязані (!), а Андрієві надали Єльць.35 Або це чергове порушення лествичного права, або Андрій міг бути молодшим за Гліба.

X генерація від Рюрика

13/. КН. РОМАН-БОРИС ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ І РЯЗАНСЬКИЙ († 1216)

Старший сын кн. Глеба Ростиславича. Помер у 1216 р. в суздальській в’язниці (1468, с. 199). Князь пронський (? ‑1177 рр.) і рязанський (l 178‑1207 рр.). Из помянника рязанского синодика в неделю православия, следует, что «княжеским» именем Романа Глебовича было Борис. Одружився з дочкою київського князя Святослава Всеволодовича. Намагався протистояти підпорядкуванню Рязанської землі володимиро-суздальським князям.

В летописях впервые упоминается в связи с участием под началом отца в 1177 г. в битве на р. Колокше против владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.36 Дошедшая до нашего времени в выписках «Роспись князьям рязанским»6 указывает на участие кн. Романа и в предшествовавших столкновению и ставших поводом для него захвате и сожжении кн. Глебом Москвы, что представляется вполне вероятным.37 Итогом битвы стали поражение рязанцев и владимирский плен отца и сына. Вскоре кн. Глеб Ростиславич скончался в заключении, а его сын по ходатайству черниговского епископа Порфирия был отпущен на родину.38 Кн. Роман Глебович немедленно приступил к исполнению функций старшего в роду, возглавив успешный поход на половцев.39

Под 1180 г. летописи сообщают о междоусобице в Рязанской земле, в ходе которой Всеволод и Владимир Глебовичи выступили против кн. Романа и прочих братьев и при помощи все того же владимирского князя Всеволода добились перераспределения волостей в свою пользу.40 При этом Роман Глебович бежал от войск Всеволода Юрьевича, прозванного позже «Большим Гнездом» († 1212), куда-то мимо Рязани, предположительно к половцам [Иловайский, Д. И. Исторія Рязанскаго Княжества / Д. И. Иловайский. – М., 1858. – 331 с., с. 65]. Лаврентьевская летопись предлагает весьма детальное описание этих событий: «В тож̑ лѣт̑ . Присластасѧ Глѣбовича . Всеволодъ . и Володимеръ . ко Всеволоду Юргевичю . рекуще . тъı гс̑нъ тъı ѡц҃ь . брат̑наю старѣишии Романъ . оуимаєть волости оу наю . слушаӕ тестѧ своѥго Ст҃ослава . а к тобѣ крс̑тъ цѣловалъ и переступилъ . кнѧзь же Всеволодъ иде к Рѧзаню . и бъıвшю ѥму оу Коломнъı . срѣтоста и та брата кнѧжича с поклоном̑ . кнѧзь же Всеволодъ приӕ єю в любовь . и поидоша ѿ Коломнъı . ту в Коломнѣ Ст҃ославича Глѣба ӕ . кнѧзь Всеволодъ . и посла и в Володимерь . сторожеве же Романови перебродилисѧ бѧху чересъ Ѡку . и оусрѣтошасѧ с нашими сторожи . и Бъ҃поможе нашим̑сторожемъ . ѡни.же побѣгоша а наши погнаша . и притиснуша ихъ к рѣцѣ Ѡцѣ . ини избиша . другъıӕ изъимаша . а ини истопоша . Роман же то слъıшавъ

побѣже в поле мимо Рѧзань . а братью свою Игорѧ . и Ст҃ослава затвори в Рѧзани . кнѧзь же Всеволодъ иде к Рѧзаню . взѧ городъ Борисовъ Глѣбовъ . пришед же к Рѧзаню миръ створи с Романомъ . и со Игоремъ . на всеи воли Всеволожи цѣловаша кртъ . и порѧдъ створивъ всеи братьи . роздавъ имъ волость ихъ . комуждо по старѣишиньству . възвратисѧ в Володимерь».41 Как видим, бегство Романа не было длительным. При этом не до конца понятно, был ли Роман Глебович в Рязани на момент подхода войск Всеволода Юрьевича, или владимирские полки осадили город с находящимися там младшими братьями Романа, Игорем († 1195) и Святославом († после 1207), а Роман уже подошел к Рязани со стороны степи. Во всяком случае, был заключен мир, и Роман опять получил рязанский престол.

В 1183 г. кн. Роман Глебович участвовал в походе кн. Всеволода Юрьевича на волжских болгар.42 В 1186 г. междоусобный конфликт в Рязанском княжестве возобновился. Противостояние кн. Роману опять возглавил Всеволод Глебович, но на этот раз при поддержке уже другого их брата, Святослава. Разрешить конфликт опять удалось лишь при вмешательстве кн. Всеволода Большое Гнездо.43 В 1196 г. кн. Роман Глебович присутствовал во Владимире на свадьбе сына кн. Всеволода Юрьевича, Константина, и в том же году – на «постригах», обрядовой стрижке волос другого сына Всеволода, Владимира.44 В 1205 г. кн. Роман совершил еще один весьма успешный поход на половцев.45

Под 1207–1208 гг. летописцы рассказывают об обширном и протяженном конфликте между Владимирским и Рязанским княжествами, начавшемся с того, что кн. Роман Глебович был оклеветан перед кн. Всеволодом Юрьевичем своими племянниками, Глебом и Олегом Владимировичами, обвинившими дядю в тайном сношении с врагами Всеволода, черниговскими Ольговичами.46 Кн. Роман был задержан владимирским князем после очной ставки с Глебом и Олегом и со всей своей свитой отправлен во Владимир.47 Летописец Переяславля Суздальского сообщает о смерти Романа Глебовича в плену, от которого рязанские князья были освобождены лишь после кончины кн. Всеволода Юрьевича в 1212 г.48 Иные сведения о времени смерти кн. Романа содержит труд В. Н. Татищева, в изложении которого князь умер после продолжительной болезни непосредственно перед княжеским съездом в с. Исады, состоявшемся в 1217 г.49

Роман был женат на дочери Святослава Всеволодича, правнучке Олега Святославича, причем в статье 1180 г. Святослав Всеволодич именуется тестем Романа, и, следовательно, этот брак был заключен ранее.50 В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем утверждение о том, что у Романа детей не было. Его имя фигурирует здесь под 1177 г. с пометой «бездѣтенъ». Однако мы едва ли можем принять эту помету как безоговорочное доказательство того, что этот князь вовсе не имел потомства. С одной стороны, эта запись могла фиксировать его семейную ситуацию лишь к 1177 г. С другой стороны — и это, на наш взгляд, еще более существенно, — данная часть Воскресенской летописи, описывая генеалогию рязанских князей, вообще отражает далеко не всех персонажей, известных нам по другим источникам. В целом эта генеалогия выглядит следующим образом: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. Нетрудно убедиться, что здесь в старшем поколении не указан, например, Ярослав Глебович, а в младшем — Роман Игоревич. Таким образом, мы наблюдаем определенные противоречия между добавлениями к Воскресенской летописи и другими источниками. При существующей запутанности генеалогии рязанских князей мы не рискнем назвать ни одну из этих противоречивых версий полностью ошибочной. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.51 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].

∞, ранее 1180, АННА СВЯТОСЛАВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, дочь Святослава-Гавриила Всеволодича, правнучка Олега Святославича.

14/. В. КН. ІГОР-СТЕФАН ГЛІБОВИЧ († після 1195)

Помер після 1195 р. У 1186–1195 рр. згадується як удільний рязанський князь.

В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.52 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

∞, МАРИНА .... .

15/. КНЖ. NN ГЛІБІВНА († після 1180)

Померла після 1180 р. (бо була на похоронах мужа). Бл. 1176 р. видана за торопецького князя Мстислава Ростиславича Хороброго.

16/. КН. ВОЛОДИМИР ГЛІБОВИЧ БЕЛОГОРОДСКИЙ († після 1186)

Князь пронський (1180 — після 1186 рр.) (1332, с. 122)

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Белогородский53.

В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.54 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

17/. КН. ВСЕВОЛОД-МИХАИЛ ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1207)

Помер у 1207 р. в Пронську. Князь пронський (1180–1207 рр.). Щоб утримати свою частку у Пронському князівстві став васалом володимиро-суздальського князя Всеволода Велике Гніздо.

1186 год: пронский князь Всеволод Глебович († после 1207) был фактически изгнан из Пронска своими братьями. Причиной конфликта было стремление старших братьев утеснить права младших Глебовичей на пронский престол. Мир, заключенный в 1180 г. при активном вмешательстве великого владимирского князя Всеволода Юрьевича, просуществовал недолго. Уже в 1186 г. Роман, Игорь и Владимир († после 1195) Глебовичи опять начали угрожать отобрать Пронск у младших братьев

Всеволода и Святослава. Тогда Всеволод Глебович обратился за помощью к владимирскому князю Всеволоду Юрьевичу, своему давнему союзнику (возможно даже сюзерену, насколько этот термин вообще может быть применим к междукняжеским отношениями на Руси).

Всеволод Юрьевич отправил сообщение рязанским князьям: «[…] оуслъıшав же Всеволодъ великъıи кнѧзь Гюргевичь правовѣренъ съıи . боӕсѧ Ба҃и не хотѧ видѣти кровепролитьӕ в них̑ . посла к ним̑из Володимерѧ слъı своӕ в Рѧзань . къ Глѣбовичем̑к Роману . и къ Игорю . и Володимеру . гл҃ѧ имъ . брат̑ӕ что тако дѣлаєте . не дивно ѡже нъı бъıша погании воѥвали . а се нонѣ хочете брату своєю оубити…» [20, стб. 401]. Однако Роман с братьями проигнорировали обращение владимирского князя, начав подготовку к осаде Пронска. На повторную просьбу Всеволода Глебовича о помощи владимирский князь отправил в Пронск отряд в 300 дружинников. А после первых столкновений под городом Всеволод Юрьевич отправил в подкрепление своего свояка Ярослава Владимировича († после 1195) и муромских князей Давида († 1228) и Владимира († 1203) Юревичей.55 Это остудило пыл старших Глебовичей, и они ретировались. Всеволод Глебович вышел из Пронска и направился на встречу с Ярославом, Давидом и Юрием к Коломне, оставив младшего брата Святослава охранять город. После соединения с союзниками у Коломны, Всеволод отправился во Владимир-на-Клязьме, на совет к великому князю. В это время старшие Глебовичи, пользуясь отсутствием Всеволода, опять обложили Пронск. Оставленный в городе Святослав Глебович сумел организовать

оборону и отбивался от старших братьев до тех пор, пока те не перекрыли воду. После этого старшие братья предложили Святославу сдаться, открыть ворота города, выдать жену, дружину и бояр Всеволода Глебовича, на что Святослав вынужден был согласиться. Летописец записал: «[…] дружинъı Всеволожи повѧзаша всѣх̑ . жену же ѥго и з дѣтми . а свою ӕтровь ведоша в Рѧзань . и боӕръ ѥго . и имѣньѥ ихъ розоимаша . и Володимерци многъı повѧзаша . иже бѧху послани в засаду къ нимъ…».56 Узнав об этом, Всеволод Глебович занял Коломну, превратив ее в свой опорный пункт в войне с братьями. Позже, при поддержке владимирской рати, Всеволод все же смог утвердиться в Пронске. Однако это не отменяет факт временного изгнания Всеволода Глебовича с пронского престола. Отдельно стоит коснуться коломенского княжения Всеволода. Дело в том, что на сегодняшний день не до

конца понятно, кому именно принадлежал находящийся на чернигово-рязанско-владимирском пограничье город. В таком случае неизвестно, своими ли силами Всеволод Глебович занял Коломну или же получил ее в управление от владимирского князя Всеволода Юревича.

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 57. В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.58 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

∞, ЕВФРОСИНИЯ …… …… .

18/. КН. СВЯТОСЛАВ-ФЕДОР ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1207)

Помер після 1207 р. у суздальському полоні. Князь пронський (1180? ‑1207 рр.).

В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.59 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].

19/. КН. ЯРОСЛАВ-ПАНКРАТИЙ ГЛІБОВИЧ († після 1199)

Сын . Из помянника рязанского синодика в неделю православия, следует, что христанским именем Ярослава Глебовича было Панкратий.

существует туманная фраза Лаврентьевской летописи в описании попытки перемирия под 1187 г. о неких «мужах» Ярослава, брата рязанского князя Святослава Глебовича.60 Безусловным можно считать лишь единственное летописное известие: о его женитьбе в 1198 г. на дочери великого князя киевского Рюрика Ростиславича, Всеславе. Еще одно известие добавляет труд В. Н. Татищева, по словам которого именно кн. Ярослав Глебович в том же 1198 г. «по согласию с братьями» был главным ходатаем перед тестем, великим князем Рюриком, об отделении Рязанского княжества от Черниговской епархии с учреждением особой епископии.61

В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.62 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.

∞, Всеслава Рюриковна, д. Рюрика Ростиславича.

20/. КН. [РОСТИСЛАВ] АНДРІЙОВИЧ [ГЕОРГІЄВИЧ] (1176)

Очолював у 1176 р. окрему дружину у битві проти шурина — лопасненського князя Олега Святославича.

В жпизоде описания попытки перемирия под 1187 г. содержится некий перечень князей «рязанской стороны». В нем названы Роман, Игорь, Владимир, Святослав и Ростислав. Загадочный Ростислав, явно не принадлежащий к поколению Глебовичей, присутствует во всех трех списках Лаврентьевской летописи.63 Возможно, здесь упомянут сын Андрея Ростиславича.

21/. КНЖ. …… АНДРІЇВНА [ГЕОРГІЇВНА] († після 1176)

До 1176 р. видана за Олега Святославича, тоді князя лопасненського.

XI генерація від Рюрика

26/. КН. ІНГВАР-ІОАКИМ ІГОРЕВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ († 1235)

Князь рязанський (1217–1235 рр.). У 1207–1212 рр. був у володимирському полоні. Під час снему в Ісадах був залишений братом Романом у Рязані, що врятувало йому життя. Відстояв Рязань від спроб Гліба Володимировича, а у 1219 р. розгромив його. Одно упоминание в Лаврентьевской летописи под 6740 (зима 1232/33 г.): «Тоє же зимы. Посла великыи князь Георги сына своего Всеволода на Мордву а с ним Федоръ Ярославич и Рязаньскъии князи и Муромскъии и пожгоша села их а Мордъвъу избиша много».

В описи Савво-Сторожевского монастыря 1676 г., к которому, согласно царскому указу от 9 июля 1651 г., был приписан Ольгов монастырь, значится запись: «Великого князя Ольга Ивановича Резанского жалованная вотчиная грамота, писана на хартии, в возглавии Деисусов образ Спасов, а в молении великий князь Вольг да игумен того монастыря Арсений, а году в той грамоте не написано (л. 43 об.), гораздо ветха». В ней в третьей статье, отсылая к «давним грамотам», послужившим образцом для грамоты Олега, повествуется об истории закладки обители, называет имена князей-храмоздателей и количество участвующих в акции бояр и дружинников: «А возревъ есмь въ да[вн]ыи грамоты, съ о(т)цемь своимь, съ вл(ады)кою с Вас[илье]мь и съ бояры, коли ставили по первы(хъ) [праде]ди наши с(в³)тую Б(огороди)цю, кн³(зь) великии Инъгваръ, кн[³(зь)] Олегъ, кн³(зь) Юрьи, а с ними бояръ 300, а мужии 600». Закладке монастыря князьями Ингварем, Олегом и Юрием предшествовали трагические обстоятельства. В ходе борьбы за великокняжеский стол два родных брата, князья Глеб и Константин Владимировичи, организовали заговор против князей-родственников. 20 июля 1217 г. князья и бояре съехались в летнюю княжескую резиденцию ― Исады, где и были убиты заговорщиками. Опоздавший на съезд Ингварь Игоревич спасся. В 1218―1219 гг. он вместе с союзниками разбил Владимировичей и сел на великое княжение в Рязани. В ознаменование победы и состоялась, по-видимому, закладка монастыря «на Олгове». [РГАДА, ф. 281, оп. 15, № 9821; Семина М. В. Грамота Олега Рязанского : Лицевой список второй половины XVII в. // Древняя Русь : Вопросы медиевистики. 2009. № 3 (37). С. 103―104.40. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. М., 2000. Т. 10. С. 77―78. 28 Там же. С. 79, 81―82; Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. М., 2001. Т. 7. С. 126.].

Помер у 1235 р.

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соборного синодика со своей женой 64. Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].

∞, ЕВФРОСИНИЯ …... …... . 65

27/ КН. ЮРІЙ ІГОРЕВИЧ († 21.12.1237)

У 1207–1212 рр. був у суздальському полоні. Може успадкував старший рязанський престол по смерті Інгваря Ігоревича і загинув в бою з ординцями у 1237 р.?

кн. рязанский, сын рязанского кн. Игоря Глебовича († 1195). Сведения о муромо-рязанских князьях скудны, поскольку местное летописание сохранилось крайне фрагментарно. Дополнительные сложности вносит генеалогическая путаница, характерная для Повести о разорении Рязани Батыем, к‑рая служит одним из основных источников сведений о гибели Г. И. Повесть является составной частью Повестей о Николе Заразском (Зарайском) и, по общепринятому до недавнего времени мнению Д. С. Лихачёва, сложилась, вероятно, в XIV в., хотя восходит к рассказам XIII в. Однако в последнее время Б. М. Клосс, развивая т. зр. А. Поппе, попытался доказать, что весь комплекс Повестей о Николе Заразском был составлен в 1560 на основе Московского летописного свода 1479 г.

Впервые Г. И. упоминается в летописи под 1207 г.: 22 сент. вел. кн. владимиро-суздальский Всеволод (Димитрий) Юрьевич Большое Гнездо «повеле изъимати» и заточить во Владимире Г. И. с его старшим братом Ингварем и неск. др. рязанскими князьями по обвинению (справедливость к‑рого под вопросом) в сговоре с черниговскими князьями. На свободу рязанские князья вышли в 1212 г., после смерти Всеволода. Каким именно уделом в Рязанском княжестве владел Г. И. до и после пленения, неизвестно. Следуя спрямленному родословию, приведенному в списке рязанских князей в приложении к Воскресенской летописи 66, Юрия Рязанского, фигурирующего в 1207 г., в историографии иногда отделяют от Юрия, погибшего в 1237 г., считая первого братом, а второго сыном Ингваря Игоревича 67. Однако тот факт, что Г. И. не назван в связи с трагическими для рязанских князей событиями 20 июля 1217 г., когда шестеро из них были коварно убиты в Исадах под Рязанью собственным братом кн. Глебом Владимировичем, не может служить основанием для предположения, что к этому времени Г. И. уже не было в живых. Ведь в рассказе Новгородской Первой летописи о нашествии монголо-татар на Муромо-Рязанскую землю, к‑рый лучше всего отразил историческую основу Повести о разорении Рязани, рязанский князь прямо назван «Юрьем, Инъгворовым братом» 68.

После смерти Ингваря Игоревича, к‑рая в летописях не отмечена, а у В. Н. Татищева отнесена к 1235 г. 69, Г. И. остался старшим среди рязанских князей, под рукой к‑рого в 1237 г. выступили его племянники блгв. князья Олег (Косма) и Роман Ингваревичи. (Вероятно, именно Г. И. имеется в виду в жалованной грамоте рязанского вел. кн. Олега Иоанновича (1350–1402) (АИ. Т. 1. № 2), в к‑рой «князь Юрьи» поименован в ряду строителей Успенского собора в Рязани наряду с Ингварем Игоревичем и Олегом Ингваревичем, занимавшим рязанский стол до 1258.) Когда в кон. 1237 г. монголо-татары подошли к границам Рязанского княжества, Г. И. отказался подчиниться требованию Батыя дать «десятину во всем», одновременно отправив посольство к владимиро-суздальскому кн. св. Георгию (Юрию) Всеволодовичу с просьбой о помощи. Рязанский по происхождению рассказ об этих событиях, вошедший в новгородское летописание, ставит в вину Георгию Всеволодовичу, что тот не внял просьбам рязанских князей. Однако из самого рассказа видно, что суздальские войска под предводительством блгв. кн. Всеволода (Димитрия) Георгиевича и воеводы Еремея все же выступили, но опоздали и вместе с войсками Романа Ингваревича были разбиты монголо-татарами под стенами Коломны.

16 дек. 1237 г. Г. И. был осажден в Рязани, 21 дек. город пал. Во время разгрома столицы княжества погиб и Г. И. с супругой и матерью, причем о последней (блгв. кнг. Агриппине) сообщает только Повесть о разорении Рязани. Повесть же вводит в рассказ о последних днях Г. И. ряд подробностей: увещание к братьям (надо: племянникам) о том, что лучше «испити чашу смертную за святыа Божиа церкви и за веру христьянскую», «нежели в поганой воли быти»; моление в кафедральном Успенском соборе перед иконами Пресв. Богородицы, свт. Николая и святых Бориса и Глеба; благословение от епископа. Не все эти подробности могут быть признаны достоверными, т. к. по летописным источникам известно, напр., что Рязанского епископа во время осады в городе не было. Согласно Повести, тела Г. И., его жены и др. погибших рязанских князей были погребены в Рязани вернувшимся сюда кн. Ингварем Ингваревичем, к‑рого нашествие застало в Черниговской земле; впрочем, др. источниками такой князь не засвидетельствован. Уникальным является также сообщение Повести о том, что у Г. И. был сын — княживший в Зарайске блгв. кн. Феодор Георгиевич. Он претерпел мученическую смерть в ставке Батыя, куда был послан отцом для переговоров. Однако, как показал В. А. Кучкин, Зарайск как город появился только в 1527–1531 гг., ранее это было село с ц. во имя свт. Николая.

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соьорного синодика со своей женой 70.

Согласно сведениям летописных и историко-литературных источников, первые контакты рязанского княжеского дома с дипломатическими представителями и военно-политической элитой Монгольской империи произошли накануне вторжения войск Чингизидов в пределы русских земель поздней осенью 1237 г. 71. Провал переговоров о заключении мирного соглашения послужил формальной причиной вторжения монгольских войск в пределы Рязанского княжества. Во время боевых действий зимы 1237/38 гг. погибает вся семья рязанского князя Юрия Ингваревича, возглавившего вместе с братьями (Олегом и Романом Ингваревичами) сопротивление завоевателям 72.

В 1237 г., в начале зимы, татары двинулись из Болгар через мордовские земли на юго-запад и остановились на р. Онузе1833. Отсюда Батый послал к рязанским князьям послов, двух мужей и какую-то «жену-чародеицу» с требованием десятины в князьях, людях, в конях каждой масти: белых, вороных и т. д.1834 Великий князь рязанский Юрий Игоревич собрал из родичей совет, на котором решено было стоять против татар до последней крайности. В таком смысле и дан был ответ татарским послам, которые, после того, пошли далее, во Владимир, с такими же требованиями. Юрий Игоревич, посоветовавшись с князьями и боярами, послал одного из племянников своих Ингваревичей к вел. кн. владимирскому Юрию Всеволодовичу, а другого — к Михаилу Всеволодовичу черниговскому с просьбой присоединиться к нему против общего врага1835. Между тем, сами рязанские князья, соединив свои дружины, пошли к берегам р. Воронежа; в то же время Юрий Игоревич отправил к Батыю посольство с сыном своим Федором во главе1836. Но ни просьбы оставить Рязанскую землю в покое, ни дары не имели успеха; а между тем князья, к которым Юрий Игоревич посылал за помощью, отказались от последней: Юрий Всеволодович надеялся одними собственными силами справиться с врагом, а черниговские князья, по некоторым известиям1837, не хотели дать помощи потому, что рязанские князья, в свое время, не были на р. Калке, где русским князьям в первый раз пришлось познакомиться с монголами. В таких критических обстоятельствах Юрий Игоревич решился укрывать свои силы в укрепленных городах, хотя, конечно, дело не могло обойтись без стычек и в открытом поле1838.

Истребив по пути города: Пронск, Белгород и Ижеславец, татары, в половине декабря, подступили к Рязани и обнесли ее тыном. Пять дней граждане защищались до изнеможения; на шестой татары сделали общий приступ, ворвались в город. и началось поголовное истребление жителей: Юрий Игоревич был убит; его супруга с родственницами и боярынями укрылась в соборной церкви Бориса и Глеба, но не избежала общей печальной участи; граждан распинали, связывали им руки и стреляли в них, как в цель; «оскверняли святыню храмов насилием юных монахинь, знаменитых жен и девиц в присутствии издыхающих супругов и матерей»... Пограбивши и предавши здесь все огню и мечу, татары двинулись по направлению к Москве1839. Только теперь великий князь владимирский высылает против татар сына своего Всеволода и воеводу Еремея Глебовича с владимирскими полками; с ними был и рязанский князь Роман Ингваревич. Pyccкиe князья разбиты были наголову: Всеволод Юрьевич бежал во Владимир, — Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович легли на поле битвы1840.

Лаврентьевская летопись сообщает о гибели Юрия Ингваревича при обороне Рязани: «…Татарове же взяша град Резань того же месяца…и пожгоша весь и князя Юрья оубиша и княгиню его…» 73. Новгородская I летопись, отмечая факт руководства обороной Рязани князем Юрием Ингваревичем, умалчивает о его судьбе после падения города: «…князь же Рязаньскыи Юрьи затворися въ граде с людми; князь же Романъ Ингоровичь ста битися противу ихъ съ своими людьми…».74 Согласно информации, содержащейся в Ипатьевском своде, рязанский князь был захвачен в плен во время взятия города и казнен позднее: «…взяша градъ Рязань копиемъ, изведшее на льсти князя Юрия, и ведоша Пръньску; бебо в то время княгини его в Пръньскы; изведоша княгиню его на льсти, убиша Юрия и княгиню его…».75 Типографская летопись также отмечает гибель всей семьи князя Юрия.76 Позднейший Никоновский летописный свод содержит информацию о полевом сражении объединенных сил княжества с монгольской армией и последовавшей за этим осаде Рязани: «…Князи же Рязаньстiи и Муромстiи и Пронстiи изшедше противу безбожных, и сотворишасъ ними брань, и быстъ сеча зла и одолеша безбожнiи Измаилтяне, и бежаша князи во грады своя».77 Согласно летописному сообщению, после разгрома рязанско-пронско-муромских дружин войска Чингизидов осадили Рязань и другие города княжества: «Татарове же, рассвирепеше зело начаша воевати землю Рязанскую съ великою яростию, и грады ихъ разбивающе, и люди секуще и жгуще, и поплениша ю и до Проньска. И придоша окаяннiи иноплеменицы подъ град ихъ столный Рязань месяца декабря в 6 денъ, и острогом оградиша его, князи же Рязанстiи затворишася во граде сълюдми и крепко бившеся и изнемогоша. Татарове же взяша градъ ихъ Рязань того же месяца въ 21, и пожгоша весь. А князя великого Юрья Ингваровича убиша, и княгиню его и иныхъ князей побиша».78

Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].

∞, ИРИНА ….. ….. . 79

Ист.: НПЛ; ПСРЛ. Т. 1; Т. 2; Т. 4. Ч. 1; Т. 6. Вып. 1; Т. 7 (по указ.); Лихачёв Д. С. Повести о Николе Заразском: (Тексты) // ТОДРЛ. 1946. Т. 7. С. 257–406; Повесть о разорении Рязани Батыем / Изд.: И. А. Лобакова // БЛДР. 1997. Т. 5. С. 140–155.

Лит.: Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. М., 1965; Лихачёв Д. С. Повести о Николе Заразском // СККДР. Вып. 1. С. 332–337 [Библиогр.]; Лобакова И. А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани Батыем» // ТОДРЛ. 1993. Т. 46. С. 36–52; Клосс Б. М. Избр. тр. М., 2001. Т. 2. Очерки по истории рус. агиографии XIV-XVI вв. С. 409–463; он же. История создания Повести о Николе Зарайском // Зарайск. Т. 1: Ист. реалии и легенды. М., 2002. С. 114–177; Кучкин В. А. Ранняя история г. Зарайска и проблема ее источников // Там же. C. 103–108.

КН. ОЛЕГ-ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ

О существование кн. Олега Игоревича известно из подлинного средневекового акта. В грамоте великого князя рязанского Олега Ивановича, выданной около 1371 г. рязанскому Ольгову монастырю, подтверждались пожалования, которые при основании монастыря кн. Олег Игоревич осуществил вместе с братьями Ингварем и Юрием.80 Присутствие в рязанском синодике в неделю православия поминовения по кн. Павлу-Олегу Игоревичу в значительной степени снимает сомнения в историчности этой персоны. При этом явно вырисовывается основная причина возникновения противоречий вокруг данной фигуры. Исследователи, допускавшие существование двух одноименных князей, предполагали, что в «Повести о разорении Рязани Батыем» описывается смерть дяди, в то время как его племянник остался жив.81 Однако в произведении данный персонаж преимущественно называется Ингваревичем, что и вызывало у части авторов вполне логичное желание тем или иным образом отказать в реалистичности фигуре его дяди. При этом хронология записей рязанского синодика, располагающая поминовение по кн. Олегу перед именем кн. Ингваря Игоревича, свидетельствует в пользу того, что он умер раньше брата, то есть до 1235 г. Следовательно, скорее всего, до столкновения рязанцев с монголами кн. Павел-Олег Игоревич не дожил.

Историография.Первым из исследователей внимание на данный документ обратил Д. И. Иловайский, который использовал его для доказательства достоверности сообщения «Повести о разорении Рязани Батыем» о смерти рязанского князя Олега Ингваревича Красного в ходе монгольского нашествия зимы 1237/38 г.48 На несоответствие рассказа «Повести…» о казни кн. Олега и летописных сообщений о его длительном нахождении в монгольском плену и возвращении домой в 1252 г. указал еще Н. М. Карамзин.49

Д. И. Иловайский утверждал, что существовало два Олега: дядя, Олег Игоревич, убитый монголами, и племянник, Олег Ингваревич, увезенный ими в Орду. У точки зрения историка нашлись как сторонники, так и противники. Н. А. Баумгартен в составленной им генеалогической таблице отметил обоих князей.50

А. В. Экземплярский назвал кн. Олега

Игоревича «сомнительной» фигурой, отмечая, что не находит для себя возможности окончательно решить данный вопрос. Разбирая текст из грамоты Ольгова монастыря, генеалог обратил внимание на то, что напрямую братьями Ингварь, Олег и Юрий не названы, полагая, что, употребляя термин «прадеды», кн. Олег Иванович мог указать и на «более отдаленных предков, притом разных колен или степеней». А. В. Экземплярский счел возможным проигнорировать сообщение «Повести…» о казни Олега Красного, указывая в биографии князя лишь его пленение и последующее освобождение монголами.51 А. Е. Пресняков, следуя в русле рассуждений А. В. Экземплярского, прямо называет фигуру кн. Олега «мнимой». Причиной возникших проблем историк считал путаницу имен Игорь и Ингварь.52 И немедленно сам попал в ту же ловушку. Анализируя запись из акта кн. Олега Ивановича, историк указал, что грамота «вызывает большое сомнение перечнем “прадедов” в[еликого] к[нязя] Олега: Ингварь, Олег, Юрий. Первые двое – Ингваревичи? Но как попал на третье место Юрий, их дядя?»53

Высказывая данное соображение, историк упустил из вида, что как раз рязанский князь Ингварь Игоревич является безусловно исторической фигурой, в то время как его сын Ингварь Ингваревич известен лишь из литературного

48 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. С. 206; Лихачев Д. С. Повести

о Николе Заразском. С. 291, 312, 319, 332, 333, 353, 372, 396. 49

Лаврентьевская летопись. Вып. 2. Стб. 473, 475; Карамзин. Н. М. История государства Российского. СПб., 1818. Т. 3. Примечания. С. 204, примеч. 357, с. 205. 50

Baumgarten N., de. Généalogie des branches régnantes de Rurikides du XIII‑е au XVI‑е siècle // Orientalia Christiana. 1934. Vol. 35–1, № 94, iunio. P. 74, 75, 79. Tab. 14. 51

Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2. С. 570–572, примеч. 1842. 52

Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. М., 1997. С. 403, 404,

примеч. 4. 53

Там же. С. 404, примеч. 5. 204

произведения.54 К выводу о том, что под Олегом в грамоте имеется в виду кн. Олег Ингваревич, склонялся Б. А. Романов.55

Некоторые исследователи, затрагивавшие вопросы генеалогии рязанских князей, например А. Г. Кузьмин и О. М. Рапов, полностью замалчивали проблему существования кн. Олега Игоревича. Как представляется, это должно означать, что данные авторы не допускали историчности данной фигуры.

А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский также отрицают возможность существования двух Олегов – дяди и племянника. В своей аргументации исследователи обращают внимание на то, что во многих летописях упоминается кн. «Олег Ингваревич, внук Игорев», в то время как ни один летописный текст именования его дяди не содержит. Вероятной причиной появления данной фигуры в историографии авторы называют трудности в восприятии текстов Новгородской первой и Лаврентьевской летописей, повествующих о разорении Рязанской земли в 1237–1238 гг.56

При этом при разборе вопроса о кн. Олеге Игоревиче А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским текст грамоты Ольгову монастырю – источника, представляющегося краеугольным в данной проблематике, – никак не рассматривается. Думается, данное обстоятельство значимо умаляет убедительность аргументации исследователей. Игнорируется проблематика вероятной историчности персоны кн. Олега Игоревича и в работе С. А. Петрова.57 К воззрению о существовании двух одноименных князей предлагает вернуться А. В. Кузьмин. Автор предпочитает опираться на прямое прочтение записи Новгородской первой летописи о событиях 1237–1238 гг. в Рязанской земле, говорящей об участии в них князя Юрия, бывшего братом кн. Ингваря, и сыновей Ингваря Романа и Олега. В таком случае, по мнению А. В. Кузьмина, по причине отсутствия в записи грамоты Ольгова монастыря имени кн. Романа не остается ничего другого, как признать ее перечислением трех братьев: Ингваря, Олега и Юрия. Их пожалование монастырю исследователь датирует периодом с 1219 (вокняжение Ингваря Игоревича) по 1235 г. (его смерть, согласно указанию В. Н. Татищева).58

54 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей… С. 285–296. 55 Романов Б. А. Элементы легенды в жалованной грамоте вел. кн. Олега Ивановича

Рязанского Ольгову монастырю // Проблемы источниковедения. М.; Л., 1940. Вып. 3. С. 215. 56

Там же. С. 290, примеч. 69. 57 Петров С. А. Рязанская земля во второй половине XIII – начале XV в.: дис. … канд.

ист. наук. Белгород, 2011. С. 32, 33. 58

Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские князья… С. 40. 205

28/. КН. СВЯТОСЛАВ-ВАСИЛИЙ ИГОРЕВИЧ ПРОНСКИЙ († 1217)

Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 82. Он получает имя весьма престижное у всех многочисленных потомков Святослава, сына Ярослава Мудрого. При этом такой выбор в высшей степени соответствует и тенденциям, существующим в локальной семейной традиции Глебовичей, потомков Глеба Ростиславича. Скорее всего, мальчик становится тезкой своего живого дяди, подобно тому как один из его кузенов, Роман Игоревич, сделался тезкой своего дяди, Романа Глебовича.

Убит в Исадах в 1217 г.

∞, НАСТАСИЯ ….. ….. . 83.

29/. КН. ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1219)

Загинув у 1219 р. Удільний пронський князь (1207–1217 рр.). У 1207 р. обмовою стриїв спровокував інтервенцію володимиро-суздальського князя Всеволода Велике Гніздо, яка привела до тимчасової окупації рязанської частини землі. У 1209 р. невдало намагався оволодіти Рязанню. У 1217 р. разом з рідним братом Костянтином на снемі в с.Ісади (за 6 км від Рязані) організував різню решти рязанських князів. З допомогою половців у 1219 р. намагався знову взяти Рязань, але був розбитий і загинув у степу.

Глеб Владимирович, сын Владимира Глебовича. Самые ранние летописные известия о нем относятся к октябрю 1196 г., когда вместе с отцом Глеб присутствовал в Москве на свадьбе сына великого князя Всеволода Юрьевича, Константина, и на постригах его другого сына, Владимира. В следующем году Рязанцы и Муромцы вместе с великим князем Всеволодом принимали участие в междоусобиях Черниговских и Смоленских князей. Как зять Давида Ростиславича Смоленского, Глеб, был послан последним против Ольговичей, напавших на Смоленские земли. В течение десяти последующих лет летописи молчат о Глебе. Между тем, в эти годы один за другим умерли сыновья Глеба Ростиславовича, отец и дяди Глеба Владимировича (Владимир, Игорь, Всеволод и Ярослав); оставались в живых только дяди Глеба — Роман и Святослав, родные братья Глеба — Олег, Константин и Изяслав, и его двоюродные братья, сыновья Игоря (Ингварь, Роман, Глеб, Юрий и Олег) и Всеволода (сын его Кир-Михаил) Глебовичей. Произошел новый раздел Рязанских волостей и, следовательно, новые распри. Среди недовольных оказался Глеб Владимирович с братом Олегом. По-видимому, братья жаловались великому князю Всеволоду Юрьевичу на своих дядей, но, не получив удовлетворения, затаили до случая обиду против родственников. В 1207 г. великий князь Всеволод, отправляясь в поход против Киевского князя Всеволода Чермного, послал звать к себе, между прочим, Рязанских князей. Направляясь к Оке на соединение с ними, Всеволод получил донос, что Глебовичи вступили уже в тайные сношения с его врагами, сторонниками Всеволода Чермного — Черниговскими князьями. Доносчиками явились бояре, посланные Глебом и Олегом Владимировичами. Летописцы различно относятся к этому факту: летописи Новгородские и Никоновская называют Глеба и Олега клеветниками, но Лаврентьевская, Симеоновская и Львовская признают, по-видимому, за обвинением известные основания. Некоторые обстоятельства (напр., родственные связи Рязанских князей с Черниговскими), действительно, могли возбудить подозрение в великом князе Всеволоде, и он поверил сообщению Глеба и Олега. Когда отряды Рязанских князей соединились с войсками Всеволода, он пригласил князей к себе, принял их радушно, но за обедом в одном шатре с собою посадил только Глеба и Олега. Неизвестно, какие доказательства были приведены затем Владимировичами в изобличение измены дядей и двоюродных братьев, но только шесть Рязанских князей (Роман и Святослав Глебовичи, двое сыновей последнего — Мстислав и Ростислав — и Ингварь и Юрий Игоревичи) с их боярами были схвачены и отправлены во Владимир. Глеб же и Олег Владимировичи принимали затем участие в осеннем походе Всеволода против Рязанского княжества; Глеб Владимирович находился в войсках Всеволода при осаде Пронска. Когда же великий князь Всеволод отдал Пронск не Владимировичам – Глебу и Олегу, а Муромскому князю Давиду, братья в следующем 1208 г. явились вместе с половцами под стенами города и заставили Давида покинуть Пронск. После же того, как великий князь Всеволод в том же году отправил на Рязань сына своего Ярослава, а по Рязанским городам посажал своих наместников, Рязанцы вступили в сношения с Глебом и Изяславом Владимировичами (Олег умер в 1208 году), предлагая им выдать Ярослава Всеволодовича. Неизвестно, как отнесся к этому предложению Глеб Владимирович; во всяком случае, летописи молчат об его участии в борьбе с Всеволодом Рязанских князей Кир-Михаила Всеволодовича и брата Глеба, Изяслава, напавших зимой 1209 г. на Владимирское княжество и опустошивших окрестности Москвы. Впрочем, летописцы мало говорят о жизни Рязанского княжества между 1209 г. и событиями 1217 г. В этом году Глеб был великим князем Рязанским. Не довольствуясь, по-видимому, своим положением, Глеб задумал освободиться от своих родичей, чтобы присоединить их волости себе. Пособником Глеба явился его брат Константин. Глеб пригласил князей-сородичей приехать к нему в Исады (на берегу Оки, в нескольких верстах от Старой Рязани) для улажения споров о волостях. Среди приехавших находились родной брат Глеба — Изяслав и пять двоюродных — Кир-Михаил Всеволодович, Мстислав и Ростислав Святославичи, Роман и Глеб Игоревичи. 20-го июля, когда князья весело пировали в шатре Глеба, Владимировичи (Глеб и Константин), при помощи скрытых за шатром вооруженных слуг и половцев, набросились на братьев, и все шесть внуков Глеба Ростиславича были убиты; вместе с князьями погибло немало бояр и слуг. Заговор Глеба удался не вполне, так как среди оставшихся в живых был Ингварь Игоревич, только случайно не попавший на «поряд» к Глебу. С помощью великого князя Юрия Всеволодовича, Ингварь Игоревич выступил против Глеба и одолел его. Глеб принужден был бежать к половцам, не раз, впрочем, делая затем набеги на Рязань, пока в 1219 году не был окончательно разбит Ингварем, после чего едва спасся бегством к половцам. По некоторым летописям (Воскрес.), Глеба постигла обычная с точки зрения летописцев судьба братоубийц: Глеб «обезуме и тамо (среди половцев) скончася», — неизвестно, впрочем, в каком году.

Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].

∞, КНЖ. …… ДАВИДОВНА СМОЛЕНСКАЯ, дочь Давида Ростиславича Смоленского. Потомства, по-видимому, не оставил.