Общие сведения о роде

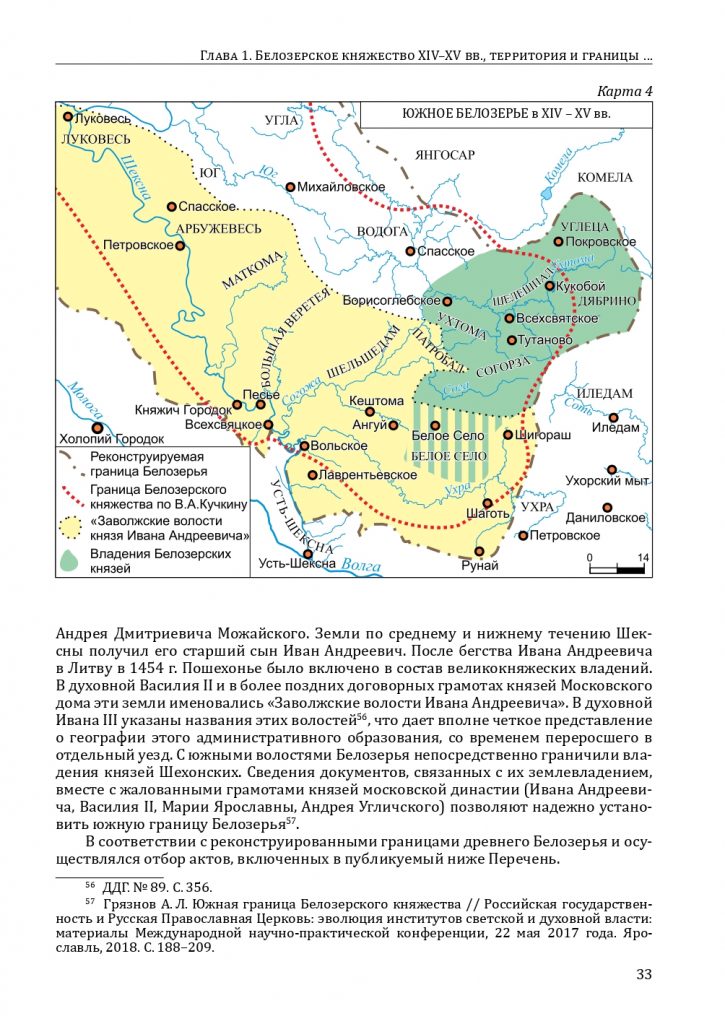

Князья Ухтомские – княжеский род, Рюриковичи, младшая линия Белозерских князей, которые происходили от Ивана Ухтомского, младшего сына кн. Ивана Васильевича Карголомского, который в свою очередь был младшим сыном кн. Василия Согорского, являвшегося родоначальником всех ветвей Белозерских князей. Их родоначальник, князь Иван Иванович, получил в удел Ухтомскую волость, называвшуюся так по протекавшей через нее реке Ухтоме.

Как и большинство белозерских князей, Ухтомские не относились к числу аристократических родов, занимая после утраты удела место среди средних служилых землевладельцев. В XVI–XVII вв. они не поднимались по службе выше стольников и воевод на второстепенных воеводствах. В демографическом отношении характерная черта рода заключалась в его многочисленности. Князья Ухтомские были записаны в дворянские родословные книги более 10 губерний: Московской, Нижегородской, Новгородской, Симбирской, Тверской, Тульской, Ярославской и др.

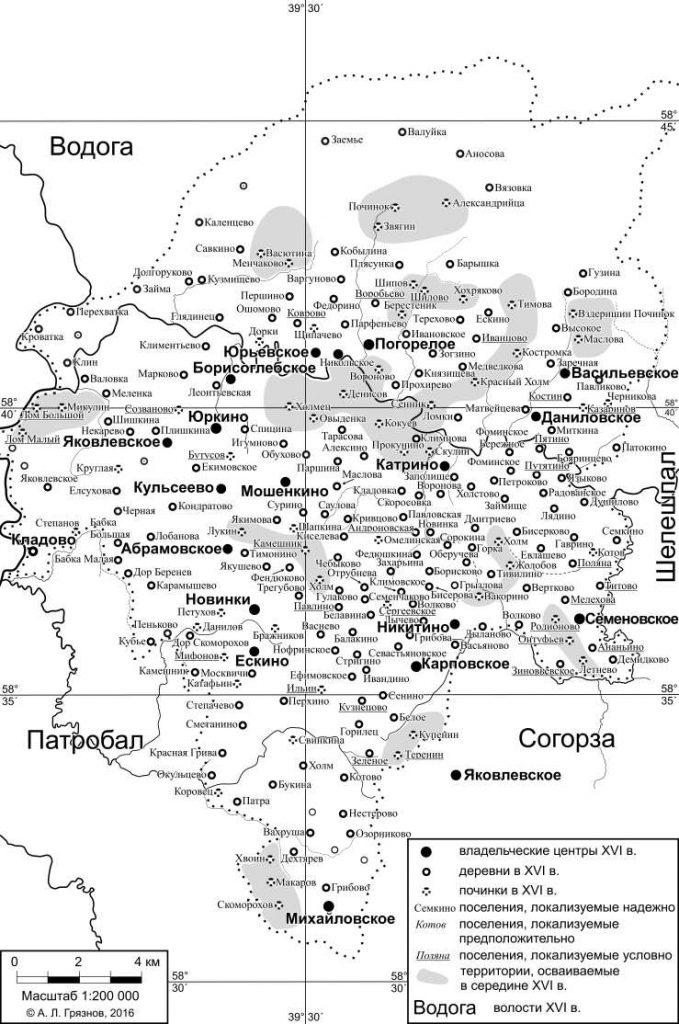

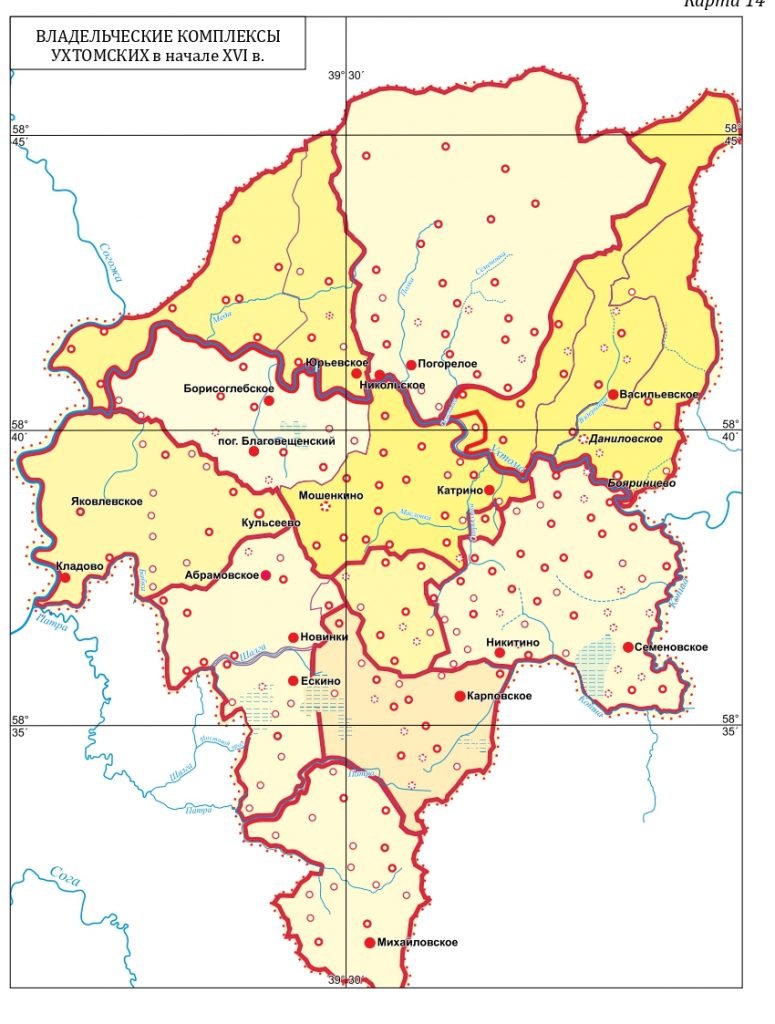

Самый младший из потомков Василия Романовича, князь Иван, получил одно из своих прозвищ — Карголомский — по с.Карголома, стоявшему на восточной окраине г.Белоозера и позднее слившемуся с ним. Второе прозвище этого князя — Ухтомский — исследователи связывали с расположенным на восточном берегу Белого озера в устье Ухтомы, или Ухтомки, с.Ухтома. Хотя Карголома и Ухтома на Белом озере находились по соседству, данных о владении Карголомскими или Ухтомскими князьями с.Ухтома нет. Зато сохранилась купчая 1556/57 г., в которой упомянута вотчина князя Д.Д.Ухтомского в Романовском уезде «в Пошехонье на Ухтоме». Вотчина состояла из с.Карповского и ряда деревень и починков. Село, а также деревни Ефимовская, Трегубово, Норфринское, Ивандино, Сенино, Белое, Васьяново отыскиваются по Списку населенных мест Ярославской губернии. Кроме того, в этом же районе князьям Ухтомским принадлежали села Никитино и Семеновское. Все указанные поселения были расположены близ верховьев Патры. А далее к северу, к р.Ухтоме и по самой Ухтоме, лежали владения других князей Ухтомских. Ясно, что речь в данном случае идет о территории, которая получила свое название от левого притока р.Согожи р.Ухтомы. Понятно и происхождение второго прозвища князя Ивана Васильевича — по владениям на р.Ухтоме Согожской.

Историческая география

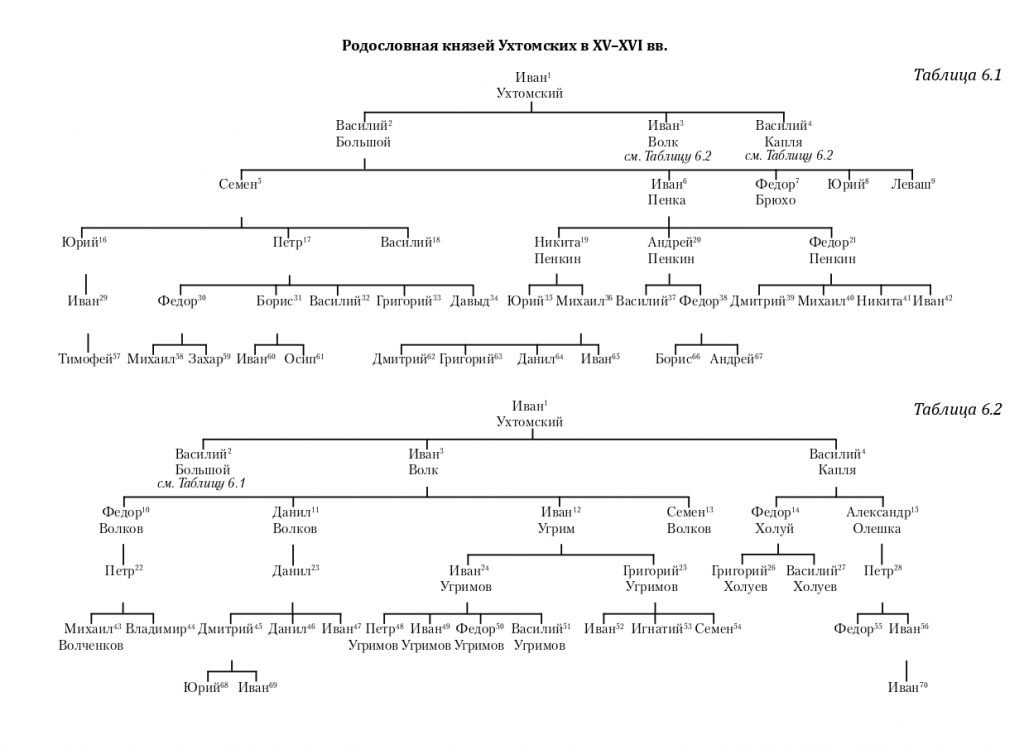

Генеалогия

❋ Рюрик князь Новгородский

⇨ Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

⇨ Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

⇨ Владимир I, великий князь Киевский +1015

⇨ Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978–10S4

⇨ Всеволод I, великий князь Киевский 1030–1093

⇨ Владимир Мономах, князь Киевский 10S3-1125

⇨ Юрий Долгорукий, кн. Владимирский 1090–1157

⇨ Всеволод III Большое Гнездо 1154–1212

⇨ Константин, великий князь Владимирский 1186–1219

⇨ Василий, князь Ростовский 1209–1238

⇨ Глеб, князь Ростовский и Белозерский 1237-127

⇨ Михаил, князь Белозерский 1263–1292

⇨ Федор, князь Белозерский

⇨ Василий, князь Согорский +1380

⇨ Иван Васильевич, князь Карголомский

⇨

Покоління І (XVIІ)

1. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ УХТОМСКИЙ

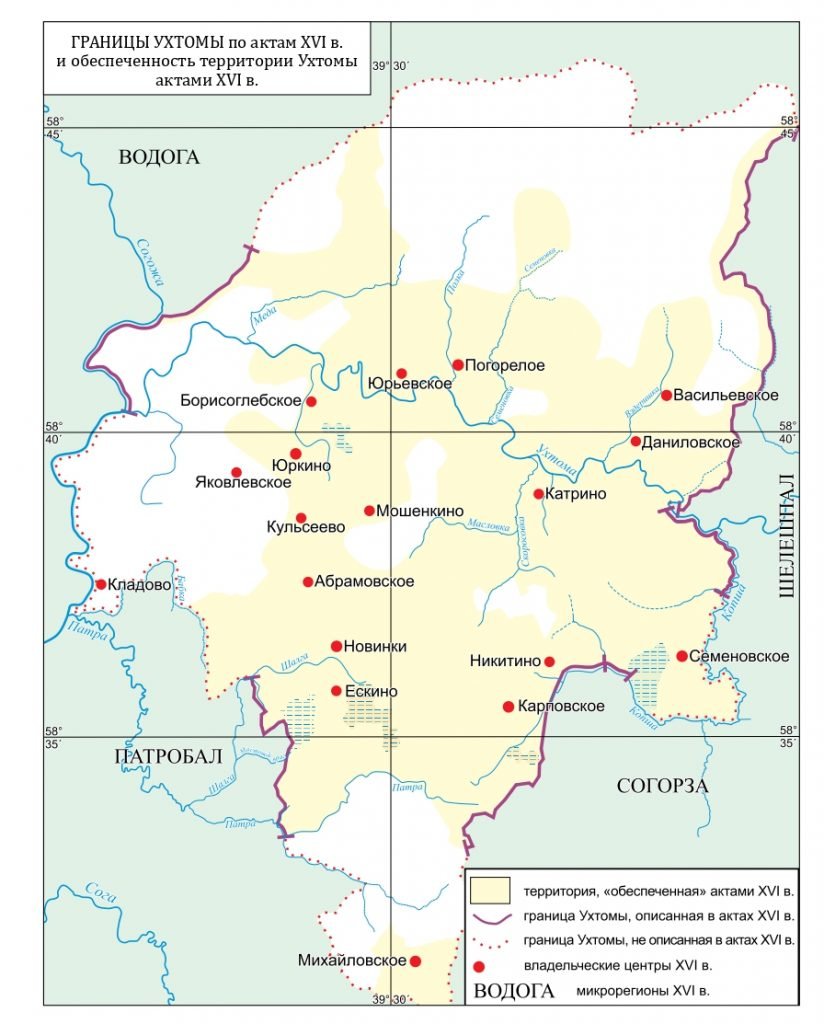

В нижнем и среднем течении пошехонской реки Ухтомы, левого притока Согожи, в XVII в. располагалась Ухтомская волость, но в XVI в. и, вероятно, ранее эта местность обозначалась даже самими Ухтомскими довольно размыто: «в Пошехонье на Ухтоме» 1. Владения Ухтомских в этой местности (от впадения Ухтомы в Согожу до впадения в Ухтому речки Шелекши) восстанавливаются по актам конца XV-XVI вв. (более 40 номеров). Судя по ним, Ухтомские «в Пошехонье на Ухтоме», как и Кемские в Кеме первоначально обладали всеми землями на этой территории.

Под 1464 г. существует уникальное известие Летописи Авраамки. в ней сообщается: «Того же лета прияша новгородци князя Ивана Ивановича Белозерьскаго» 2 Более точных сведений об этом новгородском служилом князе в летописи не сообщается. В других летописных сводах он тоже вроде бы не фигурирует. Ясно только, что Иван Иванович действовал в середине XV в., принадлежал к роду Белозерских князей и мог позволить себе сменить адрес службы. Необходимо особо отметить, что данное известие находится в той части летописи, которая охватывает 1446–1469 гг. и содержит ряд уникальных новгородских и псковских известий. Филиграни бумаги этой части летописи относятся в основном к 1460‑м гг. 3. Следовательно, известие о принятии в Новгороде князя Ивана Белозерского синхронно составлению летописи и к нему можно отнестись с полным доверием. Кто же такой этот таинственный Иван Иванович Белозерский? За XV в. в родословной Белозерских князей удается обнаружить три персоналии с таким именем и отчеством. Первый — внук Романа Юрьевича Белосельского и, соответственно, младший двоюродный брат Гавриила Федоровича Белосельского, который в 1500 г. был новгородским помещиком 4. Следовательно, с хронологической точки зрения этот Иван Иванович не мог быть служилым князем в 1464 г. Вторым Иваном Ивановичем был брат вологодского дьяка Иван Волк Ухтомский, действовавший с 1480‑х гг. по начало XVI в. (см. ниже) и по хронологическим соображениях также не подходящий на кандидатуру новгородского служилого князя 1464 г. «>Третьим Иваном Ивановичем был отец Ивана Волка и самый младший внук Василия Согорского. В этом случае хронология жизни ближайших родственников Ивана Ухтомского показывает, что он вполне мог действовать в 1464 г. Его отец — Иван Карголомский, действует в 1420‑х гг., мать упоминается в житии Кирилла Белозерского, старший брат Федор действует в 1440‑х гг., племянник Федор упоминается с 1470-го г., а дети — с 1469 и 1471 гг.. Именование Ивана Ивановича в летописи под родовым прозванием (Белозерский), а не по владению (Ухтомский), вероятно, объясняются своеобразной манерой автора этой части летописи Авраамки. Например, другого новгородского служилого князя, действующего в это время, Василия Васильевича Гребенку Шуйского, он именует то Василием Васильевичем Низовским, то Василием Васильевичем Новгородским.

По родословной Белозерских князей в Румянцевской редакции родословных книг, у Ивана Ивановича Ухтомского было трое сыновей: «А княж Ивановы дети Ухтомского Василей, да Иван Волк, да Василей Капля» [РИИР, с. 162].

Покоління ІІ (XVIIІ)

2.1. ВАСИЛИЙ БОЛЬШОЙ ИВАНОВИЧ УХТОМСКИЙ (1467,1481)

помещ. 1С:Ив.Ив.. У Ивана Ухтомского было два сына по имени Василий, и с каким из Василиев связаны нижеприведенные два эпизодаббез дополнительных сведений определить невозможно. Не помогают разобраться в этом и другие упоминания Василия Ухтомского, которые обнаруживаются в источниках.

В Устюжской летописи в рассказе о походе судовой рати (набранной в вологодских, великоустюжских и подвинских землях на Казань в 1469 г. выделен подвиг Василия

Ухтомского, который находился в судовой рати, попавшей в засаду: «А князь Василей Ухтомской бился ж и бил их, скачючи по судом, ослопом» [ПСРЛ, т. 37, с. 47]. В Архангелогородском летописце добавлено, что «устюжане сквозе рать тотарскую пробилися, да и князь Василеи Ухтомскои, да и ушли к Новугороду Нижнему» [ПСРЛ, т. 37, с. 92]. О том, кому он в это время служил, летописи не сообщают, и на этот счет есть только косвенные данные. Во время этого похода отряды из поволжских городов, в том числе из Ярославля, Костромы и Ростова, собирались в Нижнем Новгороде. Отряд же, в котором находился Василий Ухтомский, состоял из двух частей. Первая — представители великокняжеского двора («послал князь велики воеводу своего… да с ним свои двор…» ПСРЛ. Т. 25. С. 281.), а вторая — устюжане и вятчане ПСРЛ. Т. 37. С. 46, а также отряд вологжан под предводительством воеводы Семена Пешка Сабурова ПСРЛ. Т. 25. С. 282.. Ясно, что Василий Ухтомский не входил в число ни устюжан, ни вятчан. Василий Ухтомский вероятнее всего, входил в число служилых людей вологодского князя, а в походе 1469 г. находился в отряде удельного воеводы Семена Пешка Сабурова.

Не имеет точной даты, но относится к последним двум десятилетиям XV в. разъезжая на владения князей Ивана Владимировича Согорского и Ивана Волка Ивановича Ухтомского.5 Одним из послухов в этом документе указан Василий Ухтомский.

В обоих случаях не уточняется о ком из Василиев

Ухтомских – старшем или младшем идет речь.

3.1. ИВАН ИВАНОВИЧ ВОЛК (1479,1501)

2С:Ив.Ив.Вас-ча, дьяк кн. Андрея Угличского.

В 1483 г. Иван Ивановиич Салтык Травин, «идучи на вогуличи», в своей духовной распоряжается взять у Ивана Волка двадцать куниц, оставленных у него на хранении, и отдать Ухтомскому свой аргамак бур [АСЭИ. Т. I. № 501. С. 379]. Это может охарактеризовать отношения между Иваном Волком Ухтомским и Иваном Салтыком Травиным добрососедскими (одна из вотчин которого — с. Спасское на Водоге — располагалась в нескольких километрах от вотчины Ивана Ухтомского). Под 1489 г. в Устюжской летописи помещено известие о том, что Иван Ухтомский был назначен приставом и конвоировал вождей вятчан, плененных в ходе похода, возглавляемого Даниилом Щеней [ПСРЛ, т. 37, с. 97]. В 1498— 1505 гг — был судьей в деле о праве владения московских митрополитов в Ликуржской волости. Еще четыре раза Иван Ухтомский упомянут в составе комиссии костромского писца Григория Романовича Застолбского, разбиравшей земельные дела в 1501/2 г. [АСЭИ, 1952, № 639, № 640; АФЗХ, 1951, № 254, № 258].

Расшифровка дьяческой монограммы жалованной грамоты кн. Андрея Угличского 1491 г. [АСЭИ, 1958, № 283, с. 190–191] дает имя дьяка удельного князя заверившего эту грамоту [Грязнов А.Л., Мошкова Л.В. Канцелярия угличского князя Андрея Большого // История и культура Ростовской земли.

2020. Ростов, 2021. С. 40–41.]. Им оказывается Иван Ухтомский. Единственным представителем рода с таким именем в это время был брат дьяка вологодского князя – Иван Волк Иванович.

Около 1501/02 г. был судным мужем в составе комиссии костромского писца Григория Романовича Застолбского. [АФЗХ. Ч. 1. № 254, 258; АСЭИ. Т. I. № 639, 640]

1500.01.01—1506.01.01.— Разъезжая кн. Ивана Владимировича Согорского и кн. Ивана Ивановича Волка Ухтомского своим землям (в Белозерском у. в Пошехонье). [Публ.: Стрельников С. В. Грамоты XV — начала XVI века из архива Кирилло-Белозерского монастыря // Русское средневековье. Сборник статей в честь профессора Ю. Г. Алексеева. М.. 2012. № 21. С. 146–147.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 177–178.] Это самый ранний акт, относящемся к землевладению Ухтомских. Грамота эта весьма примечательна. Дата в документе отсутствует, что сближает его с актами XV в. Не указана причина составления разъезжей, не называются соседи князей, с которыми граничили их вотчины. Речь идет только об участке границы, общей для обеих вотчин. При указании межевых знаков не упоминаются «старые», т. е. нет следов предшествующего межевания, а значит, скорее всего именно это межевание было первым для вотчин князей Ухтомских и Согорских в этом районе. В качестве послухов указаны основатели нескольких ветвей разных фамилий белозерских князей. Это князь Василий Иванович Ухтомский – брат Ивана Волка и основатель старшей ветви Ухтомских, князь Константин Дмитриевич Угольский – основатель младшей ветви Шелешпальских, князь Ахметек Иванович Согорский – основатель линии князей Ахметековых-Согорских. Писал разъезжую князь Иван Дмитриевич Согорский – двоюродный брат Ивана Владимировича. Таким образом, и участники сделки, и свидетели, и даже писец грамоты – все представители рода белозерских князей. Причем послухи представляли все пошехонские ветви рода.

ок. 1501—1506 — Духовная кн. Ивана Волка Ивановича Ухтомского. [Уп.: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 148.]

Джерело: Грязнов А.Л. «А сю грамоту духовную писал дьяк мой Василей Ухтомской»: служилый князь в княжеской канцелярии XV века // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова / Под общей редакцией А.А. Фролова. М.: Аквилон, 2023. – 464 с. (Специальные исторические

дисциплины, вып. 3). С. 28–39.

4.1. КН. ВАСИЛИЙ МЕНЬШОЙ ИВАНОВИЧ УХТОМСКИЙ, ПР. КАПЛЯ

дьяк князя Андрея Вологодского. Вместе с дьяком Никифором он состоял в белозёрской княжеской корпорации вологодского удельного князя (с 1461 года) Андрея Васильевича Меньшого (1452–1481). Всего в настоящий момент известны тексты 25 грамот, созданных в канцелярии Андрея Меньшого. В подлиннике сохранилось 15 из них. Значительная часть этих грамот была выдана в 1471 г. в Вологде, а восемь из них на обороте имеют одну и ту же дьяческую монограмму. Анализ этих монограмм показывает, что в них зашифровано имя Василия Ухтомского [Грязнов А.Л., Мошкова Л.В. Принципы чтения дьяческих монограмм на актах XV – начала XVI в. // Вестник Альянс-Архео. Вып. 19. М.; СПб, 2017. С. 22–23.]. Следовательно, первое, точно датированное появление Василия на службе у Андрея Меньшого относится к декабрю 1471 года. Значит, Василий Ухтомский служил вологодскому князю как минимум десять лет – в промежутке между 1471 и 1481 годами.

В духовной грамоте вологодского князя Андрея Меньшого Василий Ухтомский назван в качестве лица, писавшего ее текст: «А сю грамоту духовную писал дьяк мои Василеи Ухтомъскои» [ДДГ, с. 277, № 74]. Почерк княжеских подписей, сделанных Василием, не совпадает с почерком текста духовной Андрея Меньшого, что вкупе с немного более поздним водяным знаком бумаги, на которой написана духовная, свидетельствует о том, что сохранившийся экземпляр духовной – это список [Грязнов А.Л. Канцелярия князя Андрея Васильевича Меньшого // История и культура Ростовской земли. 2021. Ростов, 2022.С. 22].

Второй раз Василий упомянут в летописном известии в числе лиц, обвиненных в 1487/88 г. в подделке жалованной грамоты вологодского князя в пользу Спасо-Каменного монастыря: «Тое же зимы архимандрита чюдовского били в торгу кнутьем и Ухтомского князя и Хомутова про то, что зделали грамоту на землю после княж Андреевы смерти Василиевича Вологодцкого, рекши: дал к манастырю на Каменое к Спасу» [ПСРЛ, т. 6, с. 324; ПСРЛ, т. 20, с. 353; ПСРЛ, т. 23, с. 186; ПСРЛ, т. 28, с. 319]. По свидетельству Львовской летописи: «Тое же зимы архимандрита Чюдовского [монастыря] били в торгу кнутьём и Ухтомского князи и Хомутова про то, что зделали грамоту на землю после княж Андреевы смерти Васильевича Вологодского, рекши: дал к манастырю на Каменное к Спасу». В духовной Андрея Меньшого он назван без титула, однако в Ермолинской летописи княжеский титул Василия обозначен четко: «Тое же зимы поиман бысть архимандрит чюдовскы Макарии да с ним князь Василеи Ухтомскои, и казниша их торговыми позоры» [ПСРЛ, т. 23, с. 162].

В завещании князя представлен интересный отрывок, посвященный владениям Спасо- Каменного монастыря: «А что мой монастырь Спас святы на Каменом, и которые земли того монастыря, сёла и деревни, в моей вотчине, моего данья и не моего данья, и господин бы, князь великий, пожаловал, тех земель монастырских спасских всех писцом писати и дани с них имати не велел». Именно этот отрывок текста духовной грамоты через некоторое время послужил причиной проведения следствия и ареста таинственного архимандрита Чудовского монастыря (Никандра), писца-дьяка Василия Ухтомского, отмеченного в документе («А сю грамоту духовную писал дьяк мой Василей Ухтомской»), и Ивана Федоровича Хомутова. Обращает на себя внимание несоразмерность первой и второй части приведенного отрывка. После упоминания угодий монастыря в целом и слов «и господин бы, князь великий, пожаловал» довольно неожиданно возникает просьба к Ивану III их переписать, то есть заново размежевать. Оговаривается и то, чтобы со вновь размежеванных земель в царскую казну не взималось дани. Известно, что первые землеописательные работы как в монастырских владениях, так и в окрестностях Вологды начались еще со времен начала его княжения в Вологодском уделе. В этом ключе просьба выглядит, по меньшей мере, странно. Логичным заключением первой части фразы была бы просьба о подтверждении прав Спасо-Каменного монастыря на его владения. Но вторая часть текста говорит о том, что с этих земель снимается необходимость выплаты дани, то есть что эти земли как бы продолжают быть монастырскими, поскольку именно монастырские земли были освобождены от выплат дани, собиравшейся в пользу татар. Такая уступка похожа на подкуп. Таким образом, мы можем предположить, что перед нами текст исправленного во времена Ивана III духовного завещания князя Андрея. Согласно первоначальному варианту документа, который был всенародно объявлен подложным, пожалованные ранее земли отходили монастырю. В жернова великокняжеского правосудия попадали «низовые» свидетели: дьяк Василий Ухтомский, писавший текст завещания, и «разъезжий» митрополичий сын боярский Иван Федорович Хомутов. Каким образом мог попасть под это следствие настоятель Чудовского монастыря Никандр, вступивший в игуменство в 1472 году и смещенный Геннадием Гонзовым в феврале 1477 года, узнать, возможно, никогда не удастся.

Скончался Василий около 1500 года. Во всяком случае, ни его

старших братьев, ни самого Василия уже не было в живых к

1506 г., и в это время активно действовали следующие два поко-

ления Ухтомских. Василий Капля

оставался владельцем крупной родовой вотчины в Пошехонье,

которую передал сыновьям. Во всяком случае, в их владении

в начале XV в. была треть Ухтомы с центром в селе Борисоглеб-

ское Старое.

Джерело: Грязнов А.Л. «А сю грамоту духовную писал дьяк мой Василей Ухтомской»: служилый князь в княжеской канцелярии XV века // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова / Под общей редакцией А.А. Фролова. М.: Аквилон, 2023. – 464 с. (Специальные исторические

дисциплины, вып. 3). С. 28–39.

Покоління ІIІ (XIX)

5.2. КН. СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ (1509)

1С:Вас.Ив. Б.в

1500.01.01–1506.04.01.— Деловая кнн. Семена, Ивана Пенки, Федора Брюхо, Юрия и Леваша Васильевичей Ухтомских на родовую вотчину с. Юрьевское с дд. в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.]

01.01.1505—31.04.1508— Разъезжая кн. Ивана Головы Андреевича Шелешпальского и кн. Семена Васильевича Ухтомского ухтомской вотчине с шелешпальской вотчиной (в Пошехонье). [Уп.: АЮ. № 146. С. 164.]

01.09.1508—09.05.1509— Зарядная запись («разъезжая») кн. Семена Васильевича Ухтомского и кн. Василия Ивановича Головина Шелешпальского о привлечении кн. Семена Андреевича Шелешпальского для размежевания княжеских вотчин (между Ухтомой и Шелешпалом в Пошехонье).

[Публ.: АЮ. № 146. С. 164–165 (по подлиннику); РИБ. Т. 32. Петроград, 1915. № 82. Стб. 137–139.]

1508 г.сентября 1— 1530 г.декабря 31 — Купчая властей Корнилиево-Комельского м‑ря у кн. Семена Васильевича Ухтомского на деревню Ухову в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме (предположительно).

6.2. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕНКА (1483, †04/05.1506.04, под Казанью)

помещ. 2С:Вас.Ив. Б.

1500 г. января 1–1506 г. апреля 1 — Деловая кнн. Семена, Ивана Пенки, Федора Брюхо, Юрия и Леваша Васильевичей Ухтомских на родовую вотчину с. Юрьевское с дд. в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.]

Погиб под Казанью в 1506 г. [РНБ. Собрание Погодина. 1596. Л. 169 об., 170.; Вологодский служилый «город» в XV — начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М. Языки славянских культур. 2010].

7.2. КН. ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ БРЮХО

1500 г. января 1–1506 г. апреля 1 — Деловая кнн. Семена, Ивана Пенки, Федора Брюхо, Юрия и Леваша Васильевичей Ухтомских на родовую вотчину с. Юрьевское с дд. в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме.Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.

8.2. КН. ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

[1500 г. января 1–1506 г. апреля 1] — Деловая кнн. Семена, Ивана Пенки, Федора Брюхо, Юрия и Леваша Васильевичей Ухтомских на родовую вотчину с. Юрьевское с дд. в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме.Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.

1528 г. [сентября 1] — 19 мая 1537 г . — Духовная кн. Юрия Васильевича Ухтомского.

Уп.: ГАВО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 110. Л. 118; Д. 114. Л. 9.

1528 г. [сентября 1] — 17 июня 1538 г. — Данная кнг. Фетиньи, вдовы кн. Юрия Васильевича Ухтомского в Корнильево-Комельский м‑рь на дд. Парфеньино, Федорино и Аргуново [в Пошехонье на Ухтоме].

Уп.: ГАВО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 110. Л. 118; Д. 114. Л. 9.

1538 г. [сентября 1] — 1539 г. [августа 31] — Правая грамота суда дворецкого Ивана Михайловича Юрьева кнн. Ухтомским по тяжбе между ними и иг. Корнилиево-Комельского м‑ря Лаврентием о выкупе с. Погорелово [в

1543 г. сентября 1] — 1544 г. [августа 31]. — Мировая запись кнн. Юрия Семеновича, Андрея и Федора Ивановичей, Федора, Бориса, Василия, Григория и Давыда Петровичей Ухтомских с иг. Корнилиево-Комельского м‑ря Лаврентием с обязательством князей не выкупать вотчину их дяди кн. Юрия Васильевича Ухтомского с. Погорелое [в Пошехонье на Ухтоме].

Список: ГАВО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 110. Л. 117–119; Д. 114. Л. 8 об. —9 об.

9.2. КН. ...... ЛЕВАШ ВАСИЛЬЕВИЧ

1500 г. января 1–1506 г. апреля 1 — Деловая кнн. Семена, Ивана Пенки, Федора Брюхо, Юрия и Леваша Васильевичей Ухтомских на родовую вотчину с. Юрьевское с дд. в Белозерском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.].

10.3. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ

11.3. КН. ДАНИЛО ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ (†04/05.1506, под Казанью)

помещ. 2С:Ив.Ив. ВОЛК.

Погиб под Казанью в 1506 г. [РНБ. Собрание Погодина. 1596. Л. 169 об., 170.; Вологодский служилый «город» в XV — начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М. Языки славянских культур. 2010]

12.3. КН. ИВАН УГРИМ ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ (1539)

в 1539 вотч.-Пошехонье‑у. з С:Ив.Ив. ВОЛК.

13.3. КН. СЕМЁН ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ (†04/05.1506,под Казанью)

бездетн. 4С:Ив.Ив. ВОЛК. Погиб под Казанью в 1506 г. [РНБ. Собрание Погодина. 1596. Л. 169 об., 170.; Вологодский служилый «город» в XV — начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М. Языки славянских культур. 2010]

14.4. ФЁДОР (ФЕДОТ) ХОЛУЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПЛИН (†04/05.1506,под Казанью)

1С:Вас.Ив. М. КАПЛЯ. Погиб под Казанью в 1506 г. [РНБ. Собрание Погодина. 1596. Л. 169 об., 170.; Вологодский служилый «город» в XV — начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М. Языки славянских культур. 2010]

15.4. АЛЕКСАНДР (ОЛЕШКА) КОПРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПЛИН (1510,1539)

2С:Вас.Ив. М. КАПЛЯ.

ок. 1510 января 1 — 1515 г.февраля 25 — Закладная кн. Александра Васильевича Ухтомского кн. Даниле Юрьевичу Кемскому вотчины в Пошехонье на Ухтоме в 10 рублях. [Уп.: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/16. Л. 915.]

1538 г.сентября 1 — 1539 г.августа 31 — Купчая (с отводом) кн. Александра Васильевича Ухтомского у его племянника кн. Василия Федоровича Ухтомского на д. Вороново с семью деревнями (в Белозерском у.) в Пошехонье (на Ухтоме). [Публ.: АЮ. № 79. С. 122 (по подлиннику); РИБ. Т. 32. № 141. Стб. 254–255.]

Покоління ІV (XX)

16.5. КН. ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ (1539)

в 1539 вотч.-Пошехонье‑у. 1С:Сем.Вас.Ив-ча

17/5. КН. ПЁТР СЕМЕНОВИЧ

18/5. КН. ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ (1539)

в 1539 бездетн. 3С:Сем.Вас.Ив-ча

19/6. КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ

20/6. КН. АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1552, †1564/70)

стольник (1592-) дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у. 2С:Ив.Вас. ПЕНКА.

21/6. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ ПЕНКОВ (1551,1552,–155)

дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у. зС:Ив.Вас. ПЕНКА.

1552 г. [сентября 1] — 1553 г. [августа 31]. — Данная кн. Федора Ивановича Пенкина-Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Михаилом, Никитой и Иваном иг. Корнилиево-Комельского м‑ря Лаврентию на пуст. Долгоруково и Кузьмищево с пустт. [в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме]Уп.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 83. Л. 4.

22/10. КН. ПЁТР ФЕДОРОВИЧ

23/11. КН. ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ

24/11. КН. ДАНИЛО УС ДАНИЛОВИЧ (1506,1557)

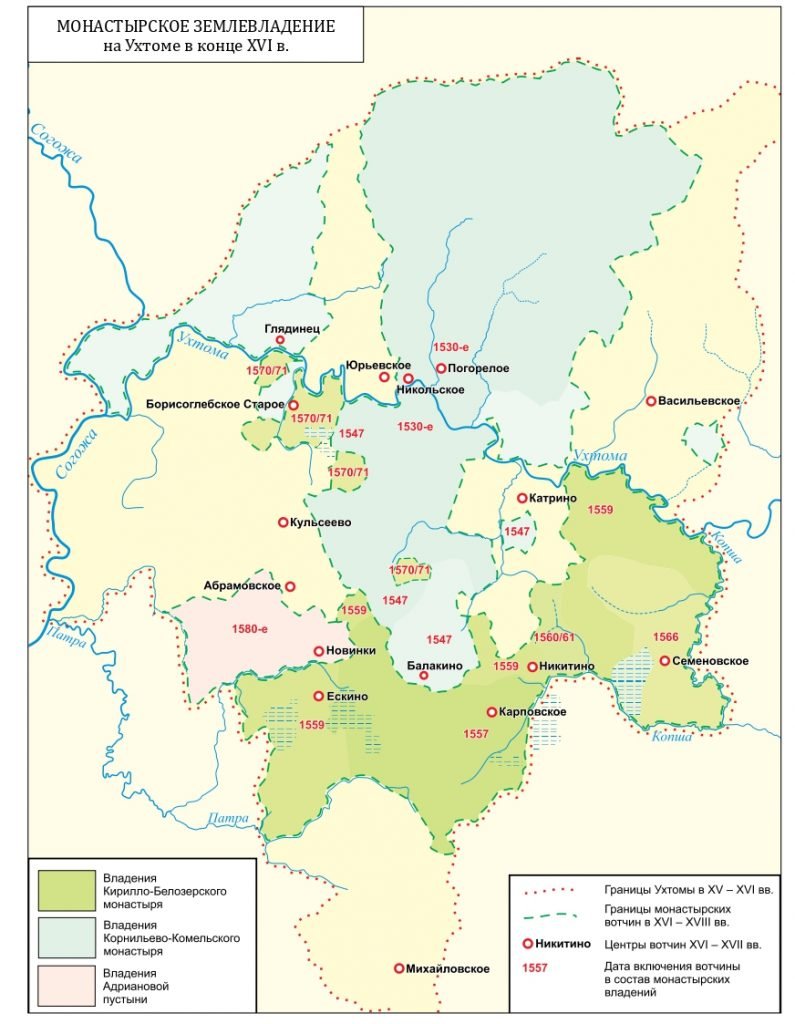

дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у.,Пошехонье‑у. С:Дан.Ив. ВОЛКОВ. В 1550 г. сын П. А. Ухтомского Федор Петрович Ухтомский занял 10 р. денег у князя Д. Д. Ухтомского и «заложил свои деревни вотчинные», которыми его пожаловал отец (3 деревни).АЮ, № 240. Деньги были возвращены в срок, так как перечисленные в закладной грамоте деревни были проданы в Кириллов монастырь в 1558—59 г. В 1556—57 г. князь Д. Д. Ухтомский с тремя сыновьями продал Кириллову монастырю село Карповское с 17 деревнями за 350 р. Сам князь указывает межи. Его вотчина граничила с землями П. А. Ухтомского (село Никитское), князя Василия Пронского Рыбина (село Ескино), князя Ивана Угримова (село Новинки), князя Захара Ивановича Лыскова-Сугорского.[1557 г.февраля 1–28 — Купчая (продажная) кн. Данилы Даниловича Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Данилом и Иваном иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Матфею на с. Карповское с деревнями и починками в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Подл.: ГКЭ. № 9685.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 36–37, ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 137–138; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 213–215; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 1–1 об.Публ.: Дебольский В. Н. Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря. № CCVII. С. 84–85 (по списку XVII в.).] Позднее все эти княжеские владения попадают в руки Кириллова монастыря. Причиной успехов приобретательской деятельности старцев является отчасти тяжелое экономическое положение княжеских фамилий. 1557 г. февраля 1–28 — Очищальная запись кн. Данилы Даниловича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Матфею на проданное ему с. Карповское [в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме].Уп.: ГКЭ. № 9686; ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 149 об.; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 38 об., Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 3.

1557 г. мая 30. — Разъезжая («обводная грамота») кн. Данилы Даниловича Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Данилом и Иваном на с. Карповское Кирилло-Белозерского м‑ря (в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.) [Подл.: ГКЭ. № 9686.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 38 об. —45, ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 149 об. —153 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 217–227 об.; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 3–6 об.]

1557 г. апреля 16. — Правая грамота суда рязанского дворецкого кн. Василия Андреевича Сицкого, с доклада ц. Ивану IV, по делу кн. Данилы Даниловича Ухтомского с иг. Корнилиево-Комельского м‑ря Филофеем о выкупе вотчины кн. Василия Федоровича Ухтомского с. Борисоглебского [в Пошехонье на Ухтоме].Список: ГАВО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 110. Л. 120–127; Д. 114. Л. 10–13; Д. 299. Л. 16–17 об.Публ.: Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв. Исследование и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 495–498. № 3.

1558 г. сентября 14. — Разъезжая романовского и пошехонского выборного головы и губного старосты Алексея Григорьева сына Муранова земле Корнилиево-Комельского м‑ря [с. Погорелова] с землей кн. Данилы Даниловича Ухтомского с. Борисоглебского в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Подл.: ГКЭ № 9687.

1565 г. сентября 1 — 1570 г.августа 31 — Духовная кн. Данилы Даниловича Ухтомского. [Уп.: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 143, 144.]

1559 г. октября 9–1561 г.августа 31 — Купчая кн. Данилы Даниловича Ухтомского у кн. Григория Ивановича Угримова-Ухтомского на дд. Горку, Дыланово, Оберучево и поч. Вакорино(предположительно).

1560 г. [сентября 1] — 1561 г. [августа 31] — Купчая (продажная) кн. Данилы Даниловича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Вассиану на дд. Горку, Дыланово, Оберучево и поч. Вакорино [в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме].Подл.: ГКЭ № 9692.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 139 об. —140; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 215 об. —217; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 37 об. —38 об.

1549 г. декабря 1 — 1549 г.декабря 6 — Закладная кабала кн. Федора Петровича Ухтомского кн. Даниле Даниловичу Ухтомскому на дд. Грибово, Климовское и Волково в Пошехонье на Ухтоме в 10 р. сроком на год. [Публ.: АЮ. № 240. С. 262–263 (по подлиннику); РИБ. Т. 32. № 178. Стб. 311.]

Село Карповское было самой восточной вотчиной средней ветви Ухтомских. Его за 350 руб. в 1556–1557 гг. продал князь Даниил Данилович Ухтомский с детьми Дмитрием, Даниилом и Иваном. По купчей к селу тянуло 17 деревень. Детальное описание границ дается в обводной на эту вотчину, составленной 30 мая 1557 г. от имени Даниила Даниловича с сыновьями и при участии местных крестьян20. Границу вотчины князья начали проводить от реки Копши, доведя до речки Патры. Проданная Даниилом Даниловичем вотчина граничила с владениями П.А. Ухтомского (сц. Никитинское), Корнильево-Комельского монастыря (деревни Балакино (Болакина), Белавино (Белавина), Холм), В.Ф. Рыбина-Пронского (с. Ескино), И.И. Угримова-Ухтомского (с. Новинки). За рекой Патрой располагалась вотчина братьев Игната и Федора «Ушаковых детей» Заболотских (с. Михайловское), а по реке Копше шла граница с вотчиной кн. З.И. Лыскова-Согорского (сц. Яковлевское). Из рассматриваемой обводной мы можем почерпнуть ряд важных сведений. Например, то, что на севере вотчина Даниила Даниловича граничила с владениями младшей ветви Ухтомских (Петра Александровича), а на западе – с вотчинами других представителей средней ветви.

25.12. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ (1552,1557)

1552 — дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у, отмечен пометой «не служит и денег не имал». 1С:Ив.Ив. ВОЛКОВ. УГРИМ.

центром вотчины Ивана Ивановича Угримова-Ухтомского было с. Новинки, причем земли вотчин братьев Угримовых были смежными между собой.

26.12. КН. ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ УГРИМОВ (1557,1567)

помещ. 2С:Ив.Ив. ВОЛКОВ. УГРИМ.

центром вотчины Григория Ивановича Угримова-Ухтомского было с. Ескино, причем земли вотчин братьев Угримовых были смежными между собой. Второй княжеской вотчиной, перешедшей в состав латифундии Кирилло-Белозерского монастыря, было с. Ескино. Оно принадлежало двоюродному брату Данилы Даниловича князю Григорию Ивановичу Угримову-Ухтомскому. Саму вотчину, состоящую из села и десяти деревень, Григорий в 1551 г. в два приема заложил В.Ф. Рыбину-Пронскому. По всей видимости, выкупить заклад у Григория Ивановича возможности не появилось, а Василию Пронскому самому через некоторое время понадобились деньги. Поэтому в феврале 1559 г. Василий Федорович заложил Ескино со всеми деревнями Кирилло-Белозерскому монастырю, обязавшись освободить его до Вербного воскресенья (18 марта)31. Хотя первоначально у монастырских властей не было уверенности в необходимости окончательного приобретения этой вотчины или возможности закрепления ее за собой (в очищальной В.Ф. Пронский обязывался отдать деньги назад в монастырь, если «монастырю село не понадобитца»32), в ближайшие несколько месяцев переход вотчины в состав монастырской латифундии был закреплен купчей и отводной уже от имени Григория Угримова33. Стоимость ескинского комплекса во всех трех случаях составила триста рублей (Григорий Ухтомский заложил село и деревни за 200 и 100 руб., Василий Пронский заложил все вместе за 300 руб., за эту же сумму вотчину якобы продал Григорий Ухтомский). Обводная на с. Ескино, составленная Григорием Угримовым в 1559 г. Хотя по своему объему она значительно уступает обводной на с. Карповское, информации, извлекаемой из текста, вполне достаточно, чтобы уверенно реконструировать границу середины XVI в. и наметить местоположение еще не локализованных княжеских деревень.Поскольку обводная составлялась в интересах монастыря, а село Карповское на тот момент уже принадлежало кирилловским старцам, то восточная граница ескинской вотчины не описывалась. Межа начиналась у Першина Починка, шла рекой Патрой к рубежу с Патробальской волостью и оврагу между княжеской деревней Окульцево (Окульцово) и патробальской деревней Власово. Затем граница шла между деревнями Красная Грива и Олюгина к Мостовому оврагу, «что у Опарина за полем», далее «прошед монастырь Пречистые» за осек у Дора Скоморохова, потом оврагом вниз к реке Шалге, а Шалгой вверх до оврага, «что меж селом Ескиным и Новинскою».

хх.12. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. ПОМЕЩ.-Белоозеро‑у. 2С:Ив.Ив. УГРИМОВ.

27.14. КН. ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ХОЛУЕВ

Хх.14. КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ХОЛУЕВ (1539)

в 1539 вотч.-Пошехонье‑у. С:Фед.Вас. ХОЛУИ.

ок. 1510 января 1 — 1515 г. февраля 25 — Закладная кн. Василия Федоровича Холуева-Ухтомского кн. Даниле Юрьевичу Кемскому вотчины в Пошехонье на Ухтоме в 47 рублях.

Уп.: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/16. Л. 915.

1538 г. сентября 1 — 1539 г. августа 31 — Купчая (с отводом) кн. Александра Васильевича Ухтомского у его племянника кн. Василия Федоровича Ухтомского на д. Вороново с семью деревнями [в Белозерском у.] в Пошехонье [на Ухтоме].Публ.: АЮ. № 79. С. 122 (по подлиннику); РИБ. Т. 32. № 141. Стб. 254–255.: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 34 об.—35об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 203 об. —204 об.

ок. 1538 января 1 — 1547 г. июля 21 — Закладная кн. Василия Федоровича Холуева-Ухтомского иг. Корнилиево-Комельского м‑ря [Лаврентию] на с. Борисоглебское с дд. в Белозерском уезде (в Пошехонье на Ухтоме) в 100 р. [Уп.: Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв. Исследование и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 496.]

1543 г. февраля 25 — 1547 июля 21 — Духовная кн. Василия Федоровича Холуева-Ухтомского (явлена ростовскому епископу Алексею 21 июля 1547 г.). [Список: ГАВО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 114. Л. 10 об. —11 об. (включенный акт).Публ.: Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв. Исследование и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 496. № 3 (включенный акт).]

1543 г. февраля 25 — 1547 г. июля 21 — Данная кн. Василия Федоровича Холуева-Ухтомского иг. Корнильево-Комельскому мон. Лаврентию на с. Борисоглебское с дд. в Белозерском уезде (в Пошехонье на Ухтоме). [Уп.: Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв. Исследование и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 496. № 3.]

28.15. КН. ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ УХТОМСКИЙ (1542,1567)

дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у. вотч.-Пошехонье‑у. С:Алдр.Вас. КОПРИЙ.

1542 — послух рядная грамота 1542 г., составленная от имени княгини Марии Ивановны Согорской (урожденной Кемской):

1545 г. сентября 1 — 1546 г. августа 31 — Купчая кн. Михаила Ивановича Нащокина-Кемского у кн. Петра Александровича Ухтомского на д. Вороново с семью деревнями в Белозерском у. в Пошехонье [на Ухтоме].Список: ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 204 об. —205.

В 1550 г. сын П. А. Ухтомского Федор Петрович Ухтомский занял 10 р. денег у князя Д. Д. Ухтомского и «заложил свои деревни вотчинные», которыми его пожаловал отец (3 деревни).АЮ, № 240. Деньги были возвращены в срок, так как перечисленные в закладной грамоте деревни были проданы в Кириллов монастырь в 1558—59 г. В этом году князь Петр Александрович Ухтомский продал старцам село Никитино с 21 деревней. Монастырь уплатил за него большую сумму — 600 р. Интересно, что из общего числа проданных деревень (21) три деревни были заложены Ив. Гр. Заболотскому в 30 р.

[1558 [сентября 1] — 1559 г. [августа 31] — Закладная кн. Петра Александровича Ухтомского Игнатию Григорьевичу Заболоцкому на дд. Бисерково, Волково, Тивилино и Холм [в Романовском уезде в Пошехонье] на Ухтоме в 30 руб. [сроком на год].Уп.: РИБ. Т. 32. № 212. Стб. 435]., однако они также переходят к Кириллову монастырю. Вероятно, получив деньги за вотчину, князь П. А. Ухтомский отдал долг Заболотскому. Об этом свидетельствует отпись последнего в получении им 30 р.

[1559 г. [сентября 1] — 1560 г. [августа 31] — Отпись Игнатия Григорьевича Заболоцкого в получении 30 руб. с князя Петра Александровича Ухтомского за заложенные ранее дд. Бисерково, Холм, Тивилино и Волково [в Романовском уезде в Пошехонье] на Ухтоме.Публ.: РИБ. Т. 32. № 212. Стб. 435–436 (по подлиннику).]

В 1563 г. князь П. А. Ухтомский вместе с детьми Иваном и Федором заняли у князей Дмитрия и Данилы Ухтомских 120 р. и заложили в тех деньгах село Семеновское, 5 деревень. 1562 г. сентября 1 — 1563 г. июня 6 — Закладная кн. Петра Александровича Ухтомского с детьми Федором и Иваном кн. Дмитрию и Данилу Даниловичам Ухтомским на с. Семеновское с дд. [в Романовском у.] в Пошехонье на Ухтоме в 120 р.Публ.: АЮ. № 244. С. 265 (по подлиннику); РИБ., Т. 32. № 219. Стб. 444–445.].

Князь сумел, видимо, уплатить деньги, так как село Семеновское в том же году было заложено в Кириллов монастырь. Князь П. А. Ухтомский занял у властей Кириллова монастыря 290 р. серебра на год от соборного воскресенья, а заложил в тех деньгах село Семеновское с 13 деревнями. [1563 г. сентября 1— 1564 г. февраля 20 — Закладная кабала кн. Петра Александровича Ухтомского с сыновьями кнн. Федором и Иваном у келаря Кирилло-Белозерского м‑ря Селивестра на с. Семеновское с дд. [в Романовском у.] в Пошехонье на Ухтоме в 290 р. сроком на год.Подл.: ГКЭ № 9697.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. АI/17. Л. 216 — Л. 218.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 186–187; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 8–9.] Чуть позже князь дает поступную запись на село на год. [1564 г. [февраля 20] — 1564 г. [мая 9] 12 — Поступная запись кн. Петра Александровича Ухтомского с сыновьями кнн. Федором и Иваном келарю Кирилло-Белозерского м‑ря Селивестру на с. Семеновское с дд. [в Романовском у.] в Пошехонье на Ухтоме сроком на год.Подл.: ГКЭ № 9695.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 9–11 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 187 об. — 190.]. Этот заклад кирилловские монахи называют своей «куплей». Это мы узнаем из царской грамоты 1564 г. в Пошехонье выборному старосте Ивану Плюскову и целовальникам, в которой царь дает право Кириллову монастырю платить с вновь прикупленных деревень ямские и прочие деньги на Москве, а не старостам и целовальникам.

Среди приобретенных вновь земель названы купленные у князя П. А. Ухтомского да у его детей Федора и Ивана «село Семеновское с деревнями». Пашни в селе было 1 1/4 сохи да 1/4 сохи того же села была за Корнильевым монастырем. Старцы «приняли участие» в трагедии семьи, и мы увидим, чем они кончат ее. Вероятно, князь П. А. Ухтомский выкупил село Семеновское из заклада, но не надолго. В феврале 1566 г. он продает село Семеновское Кириллову монастырю за 500 р. и дает обязательство выехать из вотчины весной этого же года.

[1566 г. [февраля 1–28]. — Купчая иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Кирилла у кн. Петра Александровича Ухтомского с детьми Федором и Иваном на с. Семеновское с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Подл.: ГКЭ № 9698 (противень монастыря), № 9699.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 171 об. —173; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 190–192; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 1–5 об. 1566 г. [февраля 1–28]. — Очищальная запись кн. Петра Александровича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Кириллу на с. Семеновское с дд. в Романовском уезде в Пошехонье на Ухтоме.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 140–141 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 195–196 об. 1567 г. июля 30. — Отпись кн. Петра Александровича Ухтомского с детьми кнн. Федором и Иваном в получении денег за проданное иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Кириллу с. Семеновское с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Подл.: ГКЭ № 9701.]. Но последнее обязательство он не выполнил. Монастырь жаловался царю, что купили они у князя П. А. Ухтомского и у его сыновей Федора и Ивана вотчину, село Семеновское с деревнями, «и князь Петр с детьми из тое вотчины вон не везутся и хлеб де яровой в трех деревнях пахали «сильно». Царь приказывает губному старосте Гневашеву собрать людей и ехать в ту вотчину и выслать князя Петра с детьми «вон перед собою».[Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комиссии, № 112, стр. 412—416.].

[1553 г. сентября 1] — 1559 г. [августа 15] — Закладная кн. Петра Александровича Ухтомского с сыном Иваном кн. Петру Ивановичу Дееву на сц. Никитино с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме в 132 р.Уп.: ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 201 об. —202. 1558 г. [сентября 1] — 1559 г. [августа 15] — Купчая иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Феоктиста у кн. Петра Александровича Ухтомского на сц. Никитино с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Подл.: ГКЭ № 9690.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 170–171 об.; Q.IV.113б. Л. 194–195; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 30–32.

1558 г. [сентября 1] — 1559 г. [августа 15] — Очищальная запись кн. Петра Александровича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Феоктисту на проданное ему сц. Никитино с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 138–139 об.; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 28–30; Q.IV.113б. Л. 192–194.

1558 г. [сентября 1] — 1559 г. [августа 15] — Запись кн. Петра Александровича Ухтомского, иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Феоктисту с обязательством передать ему, согласно своей данной и очищальной записи сц. Никитино с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме.Подл.: ГКЭ № 9691.Список ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 197–200 об.

1559 г. мая 1 — 1559 г. августа 15 — Выпись кн. Петра Александровича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Феоктисту о составе вотчины сц. Никитино, размерах запашки, сенокосных угодий, дохода вотчинника и приказчика.Уп.: ГКЭ № 9691. Л. 1; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 197.

1559 г. октября 6. — Разъезжая кн. Петра Александровича Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Феоктисту на сц. Никитино с дд. с соседними вотчинами [в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме].Подл.: ГКЭ № 9820.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. АI/17 Л. 156–159; 159–162.

Покоління V (XXI)

29.16. КН. ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Был вторым воеводой в 5‑м полку левой руки в Казанском походе 1544г.

01.09.1575—31. 08.1576 — Данная кн. Ивана Юрьева сына Ухтомского иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Козьме на берег на реке на Ухтоме под мельницу напротив д. Фоминской Бережной (в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме). [Подл.: РГАДА Ф. 281 (далее ГКЭ). № 9702.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 142 об. —143.]

хх.16. КНЖ. МАРИЯ ЮРЬЕВНА

В 1561 г., сын князя Петра Иван Петрович Ухтомский закладывает вотчинные деревни за 30 р. сестре своей Марии Юрьевне Ухтомской. Деньги взяты на 5 лет, «а выкуплю яз, князь Иван, тое свою вотчину у сестры у Марьи в ту пять лет, ино на мне на князе Иване, взять сестре моей Марье по своей кабале деньги вдвое, 60 рублев». Деньги не были возвращены.

[1560 г. [сентября 1] — 1561 г. [мая 15] — Закладная кабала кн. Ивана Петровича Ухтомского его сестре (троюродной) Марии Юрьевой дочери Ухтомского Федоровой жены Совина на д. Бисерково с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме в 30 р. сроком на пять лет.Публ.: АЮ. № 242. С. 263–264 (по подлиннику); РИБ., Т. 32. № 215. Стб. 439–440.].

М., Федор Совин (†1561)

30.17. КН. ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Был вторым воеводой з‑го большого полка в Казанском походе 1544 г.

31.17. КН. БОРИС ПЕТРОВИЧ.

Был первым воеводой п‑го ертаульного полка в Полоцком походе 1550 г.

хх.17. КНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВНА

М , КН. ОСИП КОНСТАНТИНОВИЧ ШЕЛЕШПАНСКИЙ.

32.19. КН. МИХАИЛ НИКИТИЧ (1562,1563)

помещ.-Пошехонье‑у. С:Нкт.Ив.Сем-ча. Отличился в 1550 г. при осаде Дубровны, известен по поручению, данному ему во время полоцкого похода (1550 г.) — отправиться в Дубровну для действий оттуда против поляков.

хх.19. КН. ЮРИЙ НИКИТИЧ (1552,1560)

в 1552 помещ. С:Нкт.Ив.

33/20. КН. ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

хх.20. КН. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1552,–156)

С:Анд. Ив.

33а.21. КН. ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ

33б.21 КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ УХТОМСКИЙ СОГОРСКИЙ

Носил Фамилию Ухтомского Сугорского (Дворовая Тетрадь).

34а.24. КН. ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ УСОВ (1552,1567)

дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у.1С:Дан.Дан. УС.

В 1556—57 г. князь Д. Д. Ухтомский с тремя сыновьями продал Кириллову монастырю село Карповское с 17 деревнями за 350 р. Сам князь указывает межи. Его вотчина граничила с землями П. А. Ухтомского (село Никитское), князя Василия Пронского Рыбина (село Ескино), князя Ивана Угримова (село Новинки), князя Захара Ивановича Лыскова-Сугорского.

[1557 г.февраля 1–28 — Купчая (продажная) кн. Данилы Даниловича Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Данилом и Иваном иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Матфею на с. Карповское с деревнями и починками в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Подл.: ГКЭ. № 9685.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 36–37, ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 137–138; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 213–215; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 1–1 об.Публ.: Дебольский В. Н. Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря. № CCVII. С. 84–85 (по списку XVII в.).] Позднее все эти княжеские владения попадают в руки Кириллова монастыря. Причиной успехов приобретательской деятельности старцев является отчасти тяжелое экономическое положение княжеских фамилий.

34б.24. КН. ИВАН ДАНИЛОВИЧ УСОВ (1557, 1569)

вотч.-Пошехонье‑у. 3С:Дан.Дан. УС. В 1556—57 г. князь Д. Д. Ухтомский с тремя сыновьями продал Кириллову монастырю село Карповское с 17 деревнями за 350 р. Сам князь указывает межи. Его вотчина граничила с землями П. А. Ухтомского (село Никитское), князя Василия Пронского Рыбина (село Ескино), князя Ивана Угримова (село Новинки), князя Захара Ивановича Лыскова-Сугорского.

[1557 г.февраля 1–28 — Купчая (продажная) кн. Данилы Даниловича Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Данилом и Иваном иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Матфею на с. Карповское с деревнями и починками в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Подл.: ГКЭ. № 9685.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 36–37, ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 137–138; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 213–215; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 1–1 об.Публ.: Дебольский В. Н. Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря. № CCVII. С. 84–85 (по списку XVII в.).] Позднее все эти княжеские владения попадают в руки Кириллова монастыря. Причиной успехов приобретательской деятельности старцев является отчасти тяжелое экономическое положение княжеских фамилий.

1569 г. cентября 1 — 1570 г.августа 31 — Купчая кн. Давыда Андреевича Нащокина-Кемского у кнн. Данила и Ивана Даниловичей Ухтомских на с. Борисоглебское Старое с дд. Киселево и Климентьево [в Романовском у.] в Пошехонье [на Ухтоме].Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 143–143 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 209– 209 об.; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 22 об. —23 об.

1569 г.сентября 1 — 1570 г.августа 31 — Очищальная запись (с отводом) кнн. Данила и Ивана Даниловичей Ухтомских кн. Данилу Андреевичу Кемскому на с. Борисоглебское Старое с дд. Киселево и Климентьево [в Романовском уезде в Пошехонье на Ухтоме].Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 144–144 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 211–212.

34в.24. КН. ДАНИИЛ ДАНИЛОВИЧ УСОВ (1552,1567)

дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у. вотч.-Пошехонье‑у.,Романов‑у. 2С:Дан.Дан. УС.

В 1556—57 г. князь Д. Д. Ухтомский с тремя сыновьями продал Кириллову монастырю село Карповское с 17 деревнями за 350 р. Сам князь указывает межи. Его вотчина граничила с землями П. А. Ухтомского (село Никитское), князя Василия Пронского Рыбина (село Ескино), князя Ивана Угримова (село Новинки), князя Захара Ивановича Лыскова-Сугорского.

[1557 г.февраля 1–28 — Купчая (продажная) кн. Данилы Даниловича Ухтомского с сыновьями Дмитрием, Данилом и Иваном иг. Кирилло-Белозерского м‑ря Матфею на с. Карповское с деревнями и починками в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме. [Подл.: ГКЭ. № 9685.Список: ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 36–37, ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 137–138; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 213–215; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 892. Л. 1–1 об.Публ.: Дебольский В. Н. Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря. № CCVII. С. 84–85 (по списку XVII в.).] Позднее все эти княжеские владения попадают в руки Кириллова монастыря. Причиной успехов приобретательской деятельности старцев является отчасти тяжелое экономическое положение княжеских фамилий.

1569 г. cентября 1] — 1570 г. [августа 31] — Купчая кн. Давыда Андреевича Нащокина-Кемского у кнн. Данила и Ивана Даниловичей Ухтомских на с. Борисоглебское Старое с дд. Киселево и Климентьево [в Романовском у.] в Пошехонье [на Ухтоме].Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 143–143 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 209– 209 об.; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 22 об. —23 об.

1569 г.сентября 1 — 1570 г.августа 31 — Очищальная запись (с отводом) кнн. Данила и Ивана Даниловичей Ухтомских кн. Данилу Андреевичу Кемскому на с. Борисоглебское Старое с дд. Киселево и Климентьево [в Романовском уезде в Пошехонье на Ухтоме].Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 144–144 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 211–212.

35.26. КН. ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ

36.28. КН. ФЁДОР ПЕТРОВИЧ (1550,1567)

вотч.-Пошехонье‑у.,Романов‑у. 4С:Петр.Алдр. В 1550 г. сын П. А. Ухтомского Федор Петрович Ухтомский занял 10 р. денег у князя Д. Д. Ухтомского и «заложил свои деревни вотчинные», которыми его пожаловал отец (3 деревни).АЮ, № 240. Деньги были возвращены в срок, так как перечисленные в закладной грамоте деревни были проданы в Кириллов монастырь в 1558—59 г.

37.28. КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ

1568/69 — В Едомской же волости, что были деревни черные, а ныне розданы в поместье. За князем Иваном за княж Петровым сыном Ухтомского. Дрв Харинское. Дрв Прибытково Требниково. Пус Костылево. 6. В 1561 г., сын князя Петра Иван Петрович Ухтомский закладывает вотчинные деревни за 30 р. сестре своей Марии Юрьевне Ухтомской. Деньги взяты на 5 лет, «а выкуплю яз, князь Иван, тое свою вотчину у сестры у Марьи в ту пять лет, ино на мне на князе Иване, взять сестре моей Марье по своей кабале деньги вдвое, 60 рублев». Деньги не были возвращены.

[1560 г. [сентября 1] — 1561 г. [мая 15] — Закладная кабала кн. Ивана Петровича Ухтомского его сестре (троюродной) Марии Юрьевой дочери Ухтомского Федоровой жены Совина на д. Бисерково с дд. в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме в 30 р. сроком на пять лет.Публ.: АЮ. № 242. С. 263–264 (по подлиннику); РИБ., Т. 32. № 215. Стб. 439–440.]

1563 г. [июля 20] — 1563 г. [июля 31] — Закладная кабала кн. Ивана Петровича Ухтомского слуге Кирилло-Белозерского м‑ря Борису Семенову сыну Субботина на дд. Евлашеву и Гаврино в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме в 60 руб. сроком на полгода.Список ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 252 об. —253 об.

1563 г. [июля 31] — 1563 г. [августа 31] — Очищальная запись кн. Ивана Петровича Ухтомского слуге Кирилло-Белозерского Борису Семенову сыну Субботину на дд. Евлашево и Гаврино [в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме].Список: ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 254–255 об.

Хх.28. КН. ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БОЛЬШОЙ (1557)

в 1557 помещ. 1С:Петр.Алдр.

хх.28. КН. ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МЕНЬШОЙ (1560?)

помещ. С:Петр Алдр.

хх.28. КН. МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1561,1562)

вотч.-Пошехонье‑у. 2С:Петр.Алдр.

Покоління VI (XXII)

38.29. КН. ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ (1585,1611)

моск.двн.(1611) дворов.сын-боярск.вотч.-Пошехонье‑у. С:Ив.Юр.Сем-ча

1584 г.сентября 1 — 1585 г.августа 31 — Жалованная грамота ц. Федора Ивановича кн. Тимофею Ивановичу Ухтомскому на его родовую вотчину сц. Васильевское на рч. Вздериноге с деревнями и пустт. в Ухтомской вол. Пошехонского у. [Уп.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 12574. Л. 1466 об., 1467.]

39.30. КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (1604,1613)

1С:Фед.Петр.Сем-ча. помещ.-Пошехонье‑у.

В 1605 г., направленный с костромской дружиной в Карачев, занял должность головы у наряда (начальника артиллерии) в отряде у князя Барятинского. 1608 — Грамота царя Василия Ивановича Шуйского на Вятку М. Ѳ. Ухтомскому, объ отдачѣ на оброкъ дикаго раменья, покосовъ и рыбной ловли Чепецной Крестовоздвиженской пустыни (старцу Гурію) 1608 г. февраля 25. В 1609–1610 г. был воеводой в Вятке

Ж., ИНОКА МАРИМЬЯНА (1605).

40.30. КН. ЗАХАРИЙ ФЕДОРОВИЧ

41.31. КН. ИВАН ВОРОНА БОРИСОВИЧ

42.31. КН. ОСИП БОРИСОВИЧ

хх.31. КН. БОРИС БОРИСОВИЧ (*1581, 1596)

С:Бор.Петр.сын-боярск. помещ.-Пошехонье‑у

1596 — новик по Пошехонью 200 четей ..... Десятня новиков, поверстанных в 1596 году.

43.32. КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1603,1615)

1С:Мих.Нкт.Ив-ча. В 1613— 1615 гг. был воеводой в Пошехонье.

Ж. 1‑я, N.

Ж. 2‑я, КСЕНИЯ.

44.32. КН. ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1606,1650)

стольник(1650) моск.двн.(1627,1646) 2С:Мих.Нкт.Ив-ча.

Дворянин московский Григорий Михайлович за осаду 1606¬1610 гг. Получил две вотчины в Пошехонском уезде: — в Уломской вол. — деревни, 8 четв., 2 дв.; в Ухорском ст. — деревня, 67 четв., 6 дв

В 1630— 1633г. — также как и его старший брат был воеводой в Пошехонье.

Ж., (1648) ...... Петровна Голочелова.

45.32. КН. ДАНИЛО МИХАЙЛОВИч (1606,1635)

моск.двн.(1627,1635) вотч.-Вологда‑у.,Пошехонье‑у. зС:Мих.Нкт.Ив-ча

дворянин московский Данила Михайлович за осаду 1606–1610 гг. Получил вотчину в Шигорошской вол. Пошехонского уезда — село, пустоши, 58 четв. и за осаду 1618 г. — в Ку6енской вол. Вологодского уезда — деревни, 110 четв., 12 дв.

46.32. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

47.33. КН. АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ

48.33. КН. БОРИС ФЕДОРОВИЧ

1618 — владел прожиточным поместьем вдовы Василия Башмакова, Феодосьи.

1651 — постригся

48а.33б. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ (1610,1618)

вотч.помещ.-Пошехонье‑у. помещ.-Ярославль‑у.

1С:Ив.Фед. Уездные дворяне Иван и Григорий Ивановичи владели родовой вотчиной в Ухтомской вол. Пошехонского уезда — сельцо, 54 четв., 4 дв. (начало 17в.)

48б.33б. КН. ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1610,1618)

помещ. 2С:Ив.Фед. Уездные дворяне Иван и Григорий Ивановичи владели родовой вотчиной в Ухтомской вол. Пошехонского уезда — сельцо, 54 четв., 4 дв. (начало 17в.)

хх.34а. КН. ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

1570 г. мая 20— 1570 г.мая 29 — Закладная кн. Юрия Дмитриевича Ухтомского кн. Давыду Андреевичу Нащокину-Кемскому на д. Игумново и выть д. Климентьево [с. Борисоглебское в Романовском у. в Пошехонье на Ухтоме] в 20 руб. сроком на год.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 144 об. — Л. 145 об.; ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 210–210 об.; ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 26–26.

Хх.34в. КН. ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ (1616)

в 1616 жилец, московский помещик.

хх.34в. КН. ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ (1604)

в 1604 дворов.сын-боярск. помещ.-Пошехонье‑у.

С:Дан.Дан.

53.35. КН. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

54.35. КН. ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ

55.35. КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ

Покоління VII (XXIII)

56.38. КН. ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ.

25.04.1615 — по грамоте царя Миаила Федоровича отобраны поместья и вотчины за неучастие в походе с царем к Москве.

Был воеводой в Вятке в 1648—1649 гг, а затем в Вологде в 1654 г. 1654 авг.8 — Наказная память вологодского воеводы Ивана Тимофеевича Ухтомского архиепископским приказным Василию Григорьевичу Данилову-Домнину с товарищами о выборе в архиепископских вотчинах из «добрых и прожиточных» людей, промышлявших торговыми делами, окладчиков для сбора 10‑й деньги, присылке их в съезжую избу с поручными записями. Приложена ч/в печать воеводы. Л.1 ветхий. [Гос. архив Вологодской области. Фонд № 1260 опись № 1д.1190].

Дворянин московский Иван Тимофеевич имел две родовых вотчины в Тихотине cт. Юрьевскогоo уезда: село, 185 четв., 5 дв.; 40 четв. пустошей. за осаду 1618 г. получил вотчину в Ухтомской вол. Пошехонского уезда — сельцо, пустоши, 80 четв., 4 дв.

57.38. КН. МАТВЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

1627 — дворянин московский. 1629 — послан в Волуйки в числе дворян московских для посольского размена с крымцами.

Дворянин московский Матвей Тимофеевич владел родовой вотчиной в Ухтомской вол. Пошехонского уезда, которую его отец купил у своего брата в 1585 г. — сельцо, деревни, пустоши, 75 четв., 9 дв., за осаду 1618 г. пожалован вотчиной в Вексицком ст. Ростовского уезда — село, 50 четв., 14 дв.

58.39. КН. ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ (1618,1654)

первый сын кн. Михаила Федоровича Ухтомского и ин. Маремьяны; моск.двн.(1627,1643) воев.Кашира(1636–1638) воев.Мангазея (1643–1646) воев.Владимира (1654)

Дворянин московский Петр Михайлович в Ухорском ст. Пошехонского уезда имел вотчину, купленную у брата Д.М.Ухтомского, — 26 четв. пустошей.

Ж., ИН. СОФИЯ.

59.39. КН. ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ (1628)

второй сын кн. Михаила Федоровича Ухтомского и ин. Маремьяны.

Бездетен.

60.39. КН. ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1625, †1647)

3С:Мих.Фед.; патриарший стольник с 1627 г, моск.стряпчий (1636‑,1646), моск.двн.(1646-после) патр.стольник (1627,1629), царский стряпчий в 1636— 1640 гг., затем воевода в Коломне в 1643.

1638 — г. Церковь Преподобного Сергия, «что в Старых Серебряниках», «на Петровке у Трубы», «в Крапивниках», известна по документам с 1625 года. В издании «Московский Некрополь» указывается, что в XVI, XVII и XVIII веках князья Ухтомские погребались в церкви Сергия на Трубе. в «Переписной книге г. Москвы 1638 года» у Сергия Чудотворца Старых Серебреников записано уже 54 двора в приходе. В том числе, двор стряпчего князя Юрья княж Михайлова сына Ухтомского

Ж. 1‑я, N.

Ж. 2‑я, МАРИЯ.

61.40. КН. ПЁТР ЗАХАРЬЕВИЧ (1630)

в 1630 дворов. сын-боярск.?-Пошехонье‑у. 1С: Захар. Фед.Петр-ча.1630 — окладчик в Пошехонье.

62.40. КН. ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ (1621,1648)

помещ.-Пошехонье‑у. 2С:Захар.Фед.Петр-ча

1648 — В 1648 г. на летнем земском соборе решено было для «государева и земского великого дела» выбрать из московских чинов по два человека из чина, а из городовых дворян и детей боярских по два человека из «города» (из больших городов) и по человеку из «меньших».в Пошехонье были выбраны князь Василий княж Федоров сын Шелешпанский и князь Василий княж Захарьев сын Ухтомский. Участники собора не получали денежное жалованье у разбора со своим «городом», а получили его в Москве, «потому что они на Москве от нашего и от земского дела не отделалися», разборщикам в Ярославле и Костроме повелевалось не спрашивать их у разбора и не допрашивать про них окладчиков.

63.41. СТЕПАН ИВАНОВИЧ (1654,–1659.06.28,под Конотопом)

моск.стряпчий(1658) вотч.-Пошехонье‑у. 1С:Ив.Бор. BOPOHA.?-1660. Он и его братья князья

Григорий и Борис погибли в 1660г. в битве под Конотопом

64.41. ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (–1659.06.28,под Конотопом)

помещик, 2С:Ив.Бор. ВОРОНА,

65.41. БОРИС ИВАНОВИЧ (?-1660)

(—1659.06.28, под Конотопом)

сын-боярск., помещ. 3С:Ив.Бор. ВОРОНА

Ж., ЕЛЕНА.

66.42. КН. СЕМЁН ОСИПОВИЧ

В 1667 не стало дома.

67.43. КН. ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

68.43. КН. ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1603—,1676)

моск.двн.(1643, 1676) моск.жилец.(1618–1б43) 1С:Дм.Мих.Нкт-ча.

1643, июля 18, жилец, «Боярину …> сказал жилец князь Василей княж Дмитреев сын Ухтомской:

Помесной мне оклад четыреста чети, а денег десеть рублев, поместья за мною государева жалованья в Пошехонском уезде сто восмьдесят три чети, а вотчины нет ни единые чети, а крестьянских дворов и бобылских восмь дворов по писцовым книгам, а в житье живу у государя двацать лет, а от роду мне сорок лет, а з городом не служивал, а родители мои государю служат по московскому списку.

То моя и скаска, а скаску писал я, князь Василей, своею рукою.».7

69.43. КН. ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ

70.44. КН. ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1623–,1678)

моск.жилец.(1638‑,1643) моск.двн.(1678) стольник с 1694г.

вотч.-Пошехонье‑у.(Вольск.-вол.): д.Опалиха, (Уломск,-вол.): д.3аречье, (Ухра-ст.): д.Крестцы С:Григ.Мих.Нкт-ча

∞, 1649, ФЕОДОРА ВАСИЛЬЕВНА ЯЗЫКОВА.

71.45. КН. АНДРЕЙ ДАНИЛОВИЧ (1646,1659)

дворов.сын-боярск.вотч.-Вологда‑у., Пошехонье‑у. С:Дан.Мих.

1660 — доблестно сражавшийся в 1660 г. под Конотопом, тяжелораненным был взят в плен

хх.45. КН. УЛЬЯНА ДАНИЛОВНА

∞, 1649, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ ТОЛБУЗИН.

72.48. ЕН. ИВАН БОРИСОВИЧ (1659,1678)

вотч.-Пошехонье‑у. 2С:Бор.Фед. :Капиталина. 1659, в бою под Конотопом ранен «...по правой руке под мышку...»

∞, АГРАФЕНА ИВАНОВНА КУЧЕЦКАЯ.

хх.48. КН. КАПИТОЛИНА БОРИСОВНА

∞, ТРИФОН ИВАНОВИЧ КУЧЕЦКИЙ.

72а.48. КН. АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (†13.06.1659, под Голтвою)

помещ. убит в бою с поляками 13 июня 1659 под Голтвою за 2 недели до битвы под 1С:Бор.Фед.Анд-ча

∞, 19.01.1652, Дарья, в 1‑м браке за Трифоном Ивановичем Кучецким.

74.5. КН. ПЁТР СЕМЕНОВИЧ

Покоління VIII (XXIV)

75.56. КН. СТЕПАН ИВАНОВИЧ (1667, † 1692/1703)

моск.стряпчий(1667‑,1686) вотч.-Пошехонье‑у.,Ростов‑у.,Рязань‑у.,Юрьев‑у. 1С:Ив.Тим.Ив-

ча Стряпчий в 1667— 1686 гг., стольник с 1692 г.

1678 — князь Степан Иванов сын Ухтомский под Чигириным ранен в правую ногу выше колена пострелен из лука .....

1706–01-01В драгунех.118

1708–01-01Ис под креста.109

1709–01-01В драгунех.116

1710-01-01 В драгунех.

∞, МАТРЕНА ИВАНОВНА, в 1703 вдова

76.56. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1663,1692).

2С:Ив.Тим. Стольник с 1692 г.

∞, ФЕДОРА CEPГЕЕВНА МАЛОГО 1663 прид.вотч.-Ростов‑у.

77.56. КН. АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (ЕГОР).

Стольник с 1692 г. (1686,1692) помещ. бездетн. 3С:Ив.Тим.Ив-ча

78.57. КН. РОМАН МАТВЕЕВИЧ (1646,1676)

стольник (1649,1б76) дворов.сын-боярск.вотч.-Ростов‑у.,Пошехонье‑у. С:Матв.Тим.Ив-ча

О Вексицком стане Ростовский у. же встречаются следующие упоминания:- князьям Ухтомским (Роману Матвеевичу, потом Ивану Романовичу) принадлежало село Инеры (вероятно, там была церковь, если это село, каких-либо упоминаний об этом, мне, например, не известно)

79.58. КН. ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1643)

моск. жилец.(1643) 1С:Петр.Мих. :София/ин.

80.58. ЕН. ФЁДОР ПЕТРОВИЧ (1643, –1650.10.09/58)

стольник (1650) моск.жилец.(1643), 2С:Петр.Мих. :София/ин.

бездетн.

∞, ДАРЬЯ (1658,1674) вдова ~к.Фед. Ухтомский ~~Парфен.Павл. Сомов

(второй муж Парфений Павлович Сомов)

81.58. КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ

82.60. КН. ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ (1651,1678)

моск.стряпчий(1658-), стольник (1676) воев.Пусторжев(16) вотч.-Владимир‑у.,Кострома‑у.,Рязань‑у. 1С:Юр.Мих. :Мария

1710 год: переписная книга Владимирского уезда переписи Алексея Максимовича Трегубова(л.775) Гуской волости маеора Ивана Стефанова сына Юшкова села Курмона … а в переписных книгах 186-го году за стольником за князь Васильем княж Юрьевым сыном Ухтомским в деревни Шульгиной … да в вотчине за Федором Андреевым сыном Всеволожским в полселе Курмоне … достались стольнику Никите Федорову сыну Юшкову а по поступке Никиты Юшкова ныне за племянником ево за Иваном Юшковым …

1646 — просил об освобождении от службы на Ливнах по бедности своей и неимении вотчин и поместий.

1658 — Князь Василей княж Юрьев сын Ухтомской. 257 В боярской книге 155-го году оклад ему с придачами помесной 800 чети, денег из Чети 43 рубли. Да за службы 172-го и 173-го году придачи сто тритцать чети, денег девять рублев.

∞, 1‑я, ДАРЬЯ РОМАНОВНА Неплюева (1661) помещ. НЕПЛЮЕВ. :Евфимия.

∞, 2‑я, МАРИЯ ФЕДОРОВНА ЮШКОВА, во 2 браке за Андреем Федоровичем Всеволожским.

83.60. КН. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ УХТОМСКИЙ, МОЛ. ВАРФОЛОМЕЙ (* ...., 1645, † 1696)

стольник (1660,1676), 2С:Юр.Мих. : Мария.

1645 ноября 23 дня, пожалован в жильцы: «154-го, ноября в 23 день, государь пожаловал в житье князя Михайла княж Юрьева сына Ухтомского, приказал государевым словом думной дьяк Иван Гавренев.»8

1689 — вместе с братом Иваном приложил колокол к церкви Св. Пр. Сергия в Крапивках в Москве.

∞, МАРИЯ ИВАНОВНА СТЕНИНА (†09.01.1706) , в 1 браке (1670) за Дмитрием Васильевичем Михалковым ( ум 26.01.1684)

84.60. КН. ПЁТР ЮРЬЕВИЧ ( †1678,под Чигирином)

моск.стряпчий (1658) 3С:Юр.Мих. :Мария.

1678 — умер от раны, полученной при осаде Чигирина в 1678 г.

85.60. КН. ИВАН ЮРЬЕВИЧ (?-1692)

1658 — стряпчий при приеме царя Теймураза. 1660 — при приеме царевича Николая ставил есть перед боярами

1690 — Окольничий с 1690 г.

1688 — Церковь Преподобного Сергия, «что в Старых Серебряниках», «на Петровке у Трубы», «в Крапивниках», известна по документам с 1625 года. В издании «Московский Некрополь» указывается, что в XVI, XVII и XVIII веках князья Ухтомские погребались в церкви Сергия на Трубе. в «Переписной книге г. Москвы 1638 года» у Сергия Чудотворца Старых Серебреников записано уже 54 двора в приходе. В том числе, двор стряпчего князя Юрья княж Михайлова сына Ухтомского. В настоящее время на северной стене придела Преподобного Серафима можно видеть четыре каменных плиты, на самой левой из которых надпись наполовину утрачена, но можно разобрать фамилию «княгиня Ухтомская». Возможно, это упомянутая в надпись: «Ухтомская княгиня… Федоровна преставилась 29 декабря 1688 года, жена стольника князя Ивана Юрьевича Ухтомского».

∞, 1‑я, АГАФЬЯ ФЕДОРОВНА ......(ум.29.12.1689). Похоронена в Москве в Сергиево-Радонежской церкви. 28.06.1675 — боярыня сидела в третьей карете с царевичем Иваном Алексеевичем и с сестрами его при возвращении царя Алексея Михайловича из Преображенского в Москву.

∞, 2‑я, ГЛИКЕРИЯ ГАВРИЛОВНА ...... (ум.1720), в 1 браке за Павлом Кормильциным.

(1705,1717) вдова вотч.-Московский у., Капотенский ст.,сцо Покровское, дв. вот. 6 ч., дворов крест, нет.

202 г. — Июля 19 Указано быть у црв. Натальи Алексеевны в боярынях с кормилиц окольничего князя Иванова женѣ Юрьевича Ухтомского княгинѣ Лукерьѣ Гавриловнѣ на мѣсто умершей боярыни кнгни Домны Никитовны Волконской а с дворцов кормы и подачи и питье учинить что было Волконской.

1710 — вдовы княгини Гликерьи Гавриловны Ухтомской человек ее Иван Тамачев … сказал … как де сельцо Покровское перепищик дьяк Микифор Румянцов написал за племянницей моею боярони …двор вотчинницын двор и в том де ее дворе написан прикащик Евсей Александров сын Злобин да деловых людей … а те де люди сына капитана Гаврила Павлова сына Кормилицына …

86.60. КН. ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ (1641–1692)

стольник(1680‑,1685) моск.двн.(1649.03.19) бездетн. 5С:Юр.Мих. :Мария. стряпчий, затем стольник

∞, ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА ЯЗЫКОВА.

хх.60. АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА

∞, ИВАН ..... ПЛЕМЯННИКОВ.

87.61. КН. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (?-1660)

вместе с братом, князем Анфимом погиб в бою под Конотопом в 1660 г.

88.61. КН. АНФИМ ПЕТРОВИЧ (?–1659.06.28, под Конотопом)

убит с братом к.Василием в битве с поляками 2С:Петр.Захар.Фед-ча

∞, ТАТЬЯНА МАТВЕЕВНА ( 1719 )

89.61. КН. НИКИТА ПЕТРОВИЧ

Ж., ФЕКЛА, 1677 вдова.

90.62. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

91.62. КН. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1692,1710)

стольник (1693,1710) воев.Пошехонье (1693.07.15–1694.01.06), воев.Новг.(1696) 2С:Вас.Захар.Фед-ча

стольник с 1694 г В 1696 г. был воеводой в Новгороде.

1710 ‑Волость Вольская за помещики и за вотчинники... За князь Григорьем княж Васильевым сыном Ухтомским полсельца Семеновского …Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12520. Л.90–208)

∞, ЕФИМЬЯ ИЛЬИНИШНА, 1718 вдова

92.65. КН. МИХАИЛ БОРИСОВИЧ (1686,1710)

в 1686 помещ. 1С:Бор.Ив.Бор-ча. 1710 — Волость Вольская Пошехонского уезда за помещики и за вотчинники.... За князь Михаилом княж Борисовым сыном Ухтомским сельцо Алексеевское …

93.65. КН. САМОЙЛО БОРИСОВИЧ (1686,1710)

в 1686 помещ. 2С:Бор.Ив.Бор-ча

1710 — Волость Вольская Пошехонского уезда за помещики и за вотчинники.... За князь Самойлом княж Борисовым сыном Ухтомским сельцо Пустошки Осташево тож …

94.65. КН. МАТВЕЙ БОРИСОВИЧ (1686, — 1731)

вотч.-Пошехонье‑у.(Вольск.-вол.): с.Алексеевское с.Огарково с.Семеновское с.Коньково с.Демовское с.Высокое с.Осташево с.Сидорково с.Ерш и дерр. 3С:Бор.Ив.Бор-ча

1710 — Волость Вольская Пошехонского уезда за помещики и за вотчинники.... За отставным отъютантом за князь Матфеем княж Борисовым сыном Ухтомским сельцо Алексеевское …

∞, МАТРЁНА ПЕТРОВНА, 1731 — вдова

95.66. КН. ЗАХАРИЙ СЕМЕНОВИЧ

погиб в бою под Конотопом в 1660 г.

96.68. КН. ДАНИЛО ВАСИЛЬЕВИЧ (1678,1686)

моск.двн.(1678) бездетн. С:Вас.Дм. Убит под Киевом.

97.70. КН. НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ (1686, † 26.02. 1716)

стольник(1690–1716) вотч.-Пошехонский у., Ухорский ст., сцо Телятево, дв. вот., 19/65

1С:Григ.Григ.Мих-ча

1678 — князь Никита Григорьев сын Ухтомский под Чигириным ранен в правою ногу выше колена пострелен из пищали

1697 — ротмистр [ Статейный список похода в Азов боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина, в 1697 году.]

1710 — За стольником за князь Никитою княж Григорьевым сыном Ухтомским сельцо Теляшево в нем двор помещиков ... деревня Кресты ... деревня Другие Кресты ... деревня Торопихино ... деревня Окулово ... деревня Смешково ... деревня Лапушково ... деревня Ерефино ... деревня Почеботка ...

1710 — Волость Вольская Пошехонского уезда за помещики и за вотчинники....За стольником князь Никитою княж Григорьевым сыном Ухтомским деревня Дубовица …

1710 — Пошехонский уезд ...Волость Каменская а в ней за помещики и за вотчинники...За стольником за князь Никитою княж Григорьевым сыном Ухтомским деревня Мизино …

1710 — Пошехонский уезд... Волость Уломская а в ней за помещики и за вотчинники....За стольником за князь Никитою княж Григорьевым сыном Ухтомским деревня Заречье 5 дворов

1712 — ему было разрешено поселиться на острове Котлин после окончания войны.

∞, 1‑я, 1681, МАРИЯ ЕРМОЛАЕВНА КУЗЬМИНА (ум.30.04.1695), от 1 брака 2 сына и дочь,

В семье князей Ухтомских Петровское оказалось также достаточно случайно: будучи владением дворян Кузьминых, оно вошло в 1681 году в состав приданого Марьи Ермолаевны Кузьминой, выданной замуж за князя Никиту Григорьевича Ухтомского.

∞, 2‑я, 1700, МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА КОПТЯЖИНА , в 1 браке за Семеном Аверкиевичем Бердяевым от 2 — сын и дочь.

98.70. КН. МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1697 — поручик. 9

99.70. КН. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

1710 — За стольником за князь Иваном княж Григорьевым сыном Ухтомским половина сельца Середнова в нем двор помещиков ... полдеревни Малой ...

За вдовою княгинею Мамельфою княж Даниловскою <женою> Ухтомского полсельца Вотломы в нем двор помещиков ...

1715 — фискал в Пошехонье

хх.70. КН. АННА ГРИГОРЬЕВНА

∞, 1673, стольник Иван Васильевич Борняков (ум. 9.08.1704) его 2 жена

хх.70. КН. КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

∞, 1677, ЕЛИСЕЙ ИВАНОВИЧ МОНАСТЫРЕВ.

хх.70. КН. ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

∞, ФЕДОР ЛЫЗЛОВ.

100.72. КН. ДАНИЛО ИВАНОВИЧ (1686, ‑1716)

в 1686 помещ. 1С:Ив.Бор.:

∞, МАРФА МАДГИНОВА (* 2‑я треть XVII в.)

101.72. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1686)

в 1686 помещ. 2С:Ив.Бор. :Аграфена.Ив. КУЧЕЦКАЯ.

102.72. КН. ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1686)

в 1686 помещ. зС:Ив.Бор. :Аграфена.Ив. КУЧЕЦКАЯ.

1710 — За князь Яковом княж Ивановым сыном Ухтомским (л.128) полсельца Вослома а в нем двор помещиков ...ерепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12520. Л.90–208)

∞, ГЛИКЕРИЯ ИВАНОВНА ТОКМАЧЕВА

хх.72. КН. N ИВАНОВНА

∞, ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ТРАВИН.

хх.72а. КН. МАТРЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

∞, ИВАН ДАНИЛОВИЧ ЛЬВОВ.

хх.72а. КН. УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

∞, 1‑й, 1677, БОРИС ГАВРИЛОВИЧ СКУЛЬСКИЙ.

∞, 2‑й, 10.06.1692, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВОЛОЦКИЙ.

Покоління IX (XXV)

103.75. КН. ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ (2‑я треть XVII в. – 1690‑е)

стряпчий с 1683 г., стольник с 1686 г.

∞, АВДОТЬЯ ИВАНОВНА ТИТОВА.

104.75. КН. НИКИТА СТЕПАНОВИЧ (1683,—1696.06.24,под Азовом)

стольник(1686-) моск.стряпчий(1683-) 2С:Стеф.Ив.Тим-ча

Принял участие в Азовском походе 1696 г. и был взят в плен турками

105.75. КН. ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ (1686)

в 1686 помещ. зС:Стеф.Ив.Тим-ча Бд.

версия о потомках священниках

106.75. КН. АРТЕМИЙ СТЕПАНОВИЧ (1686,1723)

стольник(1713) вотч.-Пошехонье‑у. уездн. двн. вотч.-Ростовский у., Вексицкий ст., сцо Инера, дв.

вот., 6/4 4С:Стеф.Ив.Тим-ча, стольник, комендант во Владимире в 1713 г.

1710 — Пошехонский уезд ...Волость Каменская а в ней за помещики и за вотчинники...За драгунами за князь Артемьем да за князь Иваном княж Степановыми детьми Ухтомскими деревня Осовики двор помещиков …

В 1729 году, когда о повреждениях земляных валов стало известно Владимирской провинциальной канцелярии из реестра, составленного капралом Коптевым, от канцелярии немедленно сделан был запрос стряпчему Рождественского монастыря о построении деревянной ограды вокруг монастыря. Вследствие такого распоряжения, стряпчий монастыря Одинцов дал следующий отзыв: «1729 года, июля в 19 день, по вышеписанному определению в Володимире в провинской канцелярии, пред господином подполковником и Володимерской провинции воеводою Федором Климонтовичем Чихачевым с товарищи, Владимерскаго Рождественнаго монастыря стряпчий Данил Иванов сын Одинцов сказал: на городовом валу, на котором была построена городовая стена, ныне построена Рождественнаго монастыря ограда бревнами в столбы, после пожарнаго времени, как оный монастырь и город Володимер горел в 1719 году, которое де строение строил бывший онаго Рождественнаго монастыря архимандрит Гедеон, с согласия с бывшим в Володимере ландратом князь Артемьем княж Степановым сыном Ухтомским того ради, ежели бы оный монастырь забором городить на прежнем месте, где была монастырская ограда, то бы без городовой по валу стены всякому идущему по городовому валу в монастырь смотрить можно, понеже та монастырская ограда гораздо ниже спущена была от городоваго валу».

Из Вексицкого стана еще упоминается только сельцо Инера уездного дворянина Ухтомского Артемия Степановича.

∞, 1‑я, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА НАСОНОВА (1706)

∞, 2‑я, 1718, МАРЬЯ СИДОРОВНА, в 1 браке за стольником Михаилом Семеновичем Колычевым (2 жена его)

107.75. КН. ИВАН СТЕПАНОВИЧ

1710 — За драгунами за князь Артемьем да за князь Иваном княж Степановыми детьми Ухтомскими деревня Осовики двор помещиков … треть сельца Яковлевского … (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.12520, л.194) Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга. Волость Каменская

108.75. КН. ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1686)

109.75. КН. ПЁТР СТЕПАНОВИЧ (1686,1710)

комн.стольник(1686‑,1710)7С:Стеф.Ив.Тим-ча

комнатный стольник царя Иоанна V Алексеевича в 1686—1692 гг.

хх.75. КН. НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА

∞, ЗОЛОТИЛОВ.

хх.75. КН..ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА (-1710)

1703 мая 18 — Сговорная запись ( крепость) вдовы кн. Степана Ивановича Ухтомского Матрены Андреевны и ее сыновей, данная ими стольнику Леонтию Ильину сыну Тихменеву в том, что сговорили они за него замуж свою дочь и сестру княжну Прасковью, а в приданое за нею дают...

∞, ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ ТИХМЕНЕВ (ум.1756), майор, его 1 жена.

110.78. КН. ИВАН РОМАНОВИЧ

1710 ГОД: Переписная книга Владимирского УЕЗДА ПЕРЕПИСИ АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ТРЕГУБОВА(РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.65)1710 году декабря в __ день … Гуской волости стольника Василья Никитина сына Зотова деревни Веркульца староста … а в переписных книгах 186-го году за Дмитрием Васильевым сыном Давыдовым полдеревни Веркульца 16 дворов крестьянских за князь Иваном княж Романовым сыном Ухтомским полдеревни Веркульца 16 дворов …

О Вексицком стане Ростовский у. же встречаются следующие упоминания:- князьям Ухтомским (Роману Матвеевичу, потом Ивану Романовичу) принадлежало село Инеры (вероятно, там была церковь)

∞, КНЖ. ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА БЕЛОСЕЛЬСКАЯ (1670, † 1725.03.09, ‡Москва, Страстн.м‑рь) Д:Нкфр.Ив.

1710 — Волость Ухтомская за помещики...За вдовою княгинею Овдотьею Никифоровою дочерью князь Ивановскою женою Ухтомского да за сыном ее за стольником за князь Михаилом княж Ивановым сыном Ухтомским село Васильевское …Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12520. Л.90–208)

111.79. КН. ДАНИЛА ГРИГОРЬЕВИЧ (1658,1668)

стольник (1660) моск.стряпчий(1658‑,1664,1668) бездетн. 1С.Григ.Петр.Мих-ча

1658 — участвовал при приеме грузинского царевича Теймураза и перед послов пить носил, то же делал и при приеме другого грузинского царевича Николая в 1660

∞, МАМЕЛФА

1710 — (к нему?) За вдовою княгинею Мамельфою княж Даниловскою <женою> Ухтомского полсельца Вотломы в нем двор помещиков ... (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.12520, л.129) Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга. Стан Ухорской; там же: деревня Клопузово 1 двор (л.207) Волость Уломская

112.79. КН. СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1658,1686)

моск.стряпчий (1658,1676)2С:Григ.Петр.Мих-ча

113.79. КН. АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1678, –1704)

стрпч.(1686)дворов.сын-боярск.вотч.-Бежецк‑у. 3С:Григ.Петр.Мих-ча

1697 — хорунжий [Статейный список похода в Азов боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина.]

114.79. КН. МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

стольник с 1694 г.

1697 — хорунжий Статейный список похода в Азов боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина.

115.79. КН. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1678,1686)

дворов.сын-боярск.вотч.-Романов‑у. 5С:Григ.Петр.Мих-ча

ххх.83. КН. МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (1690-)

М., 1712, стольник,капитан ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ КОРМИЛИЦЫН.

117.86. КН. ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1686, †1725)

бездетн. 1С:Вл.Юр.Мих-ча, капитан.

∞, АННА ЛЕОНТЬЕВНА ХРУЩОВА, во 2 браке за капитаном Егором Борисовичем Высоцким (1699–1729) в Жарской волости сельцо Коптево, села в Костромском уезде деревни. c 1726 капитан 63 Углицкого пехотного полка).

118.86. КН. ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1686,–08.03.1721, Петербург)

стольник (1706,1710) двн. при Дворе в нач.людях(1706,1710) вотч.-Пошехонье‑у. бездетн.

2С:Вл.Юр.Мих-ча. 1706, «в Пошехонье. # По ведомости из Военного в полку господина Апраксина в порутчиках».

поручик.

ххх.86. КН. МАРФА ВЛАДИМИРОВНА

1716 — девица.

119.86. КН. ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1686,1737)

полковой квартирмейстер. вотч.-Пошехонье‑у.

∞, 1‑я, УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА БОРЩОВА, от брака Борщовых Василия Андреева и Анны Федоровой.

∞, 2‑я, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА САМАРИНА от брака сын и две дочери

120.87. КН. АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (†до 1710)

∞, 1‑я, МАРИЯ.

∞, 2‑я, ТАТЬЯНА МАТВЕЕВНА ДЕДЕВШИНА († 04.06.1736) от брака 2 дочери

1710 — За вдовою княгинею Татьяною Матфеевою дочерью князь Андреевскою женою Васильева сына Ухтомского полсельца Агаркова (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.12520, л.184) Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга. Волость Вольская; там же: За князь Осипом княж Андреевым сыном Ухтомским полсельца Агаркова … За князь Федором княж Андреевым сыном Ухтомским полсельца Агаркова (л.184об.)

121.88. КН. САВВА АНФИМОВИЧ (1686)

в 1686 помещ. С:Алфим.Петр.Захар-ча.

1681, челобитная архиепископу Симону Матвея Леонтьева сына Битяговского о взыскании с князя Саввы Алфимова сына Ухтомского приданого его умершей жены, дочери челобитчика. Записи о приеме челобитной и о вызове в судный приказ князя Саввы Ухтомского. 10

∞, ...... МАТВЕЕВНА БИТЯГОВСКАЯ, дочь Матвея Леонтьевича.

122.89. КН. ИВАН НИКИТИЧ

Перепись рыбных ловел в 1728 году. 116. Углецкого уезду, Моложского стану, вотчины князь Ивана Никитина сына Ухтомского деревни Инарова. Рыбные ловли по реке Мологе11.

123.89. КН. МИХАИЛ НИКИТИЧ (1686,1726)

С:Нкт.Петр.Захар-ча

стольник( 1705,1717) вотч.-Пошехонье‑у. вотч.-Белозерский у., Судская вол., д.Елинская, ю/12

1710 — За князь Михаилом князь Никитиным сыном Ухтомским жеребей села Ивановского Блиновых во дворе крестьянин …Ивановская волость В Черновадбальской же волости За князь Михаилом княж Никитиным сыном Ухтомского в деревне Елинской во дворе крестьянин …в деревне Другунове двор пуст … а ево Филиппа в нынешнем 710‑м году разбойники сожгли до смерти …

1710 — Волость Вольская за помещики и за вотчинники... За майором за князь Михаилом княж Никитиным сыном Ухтомским полсельца Семеновского …Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Пошехонский уезд: Перечневая книга(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12520. Л.90–208)