Загальні відомості

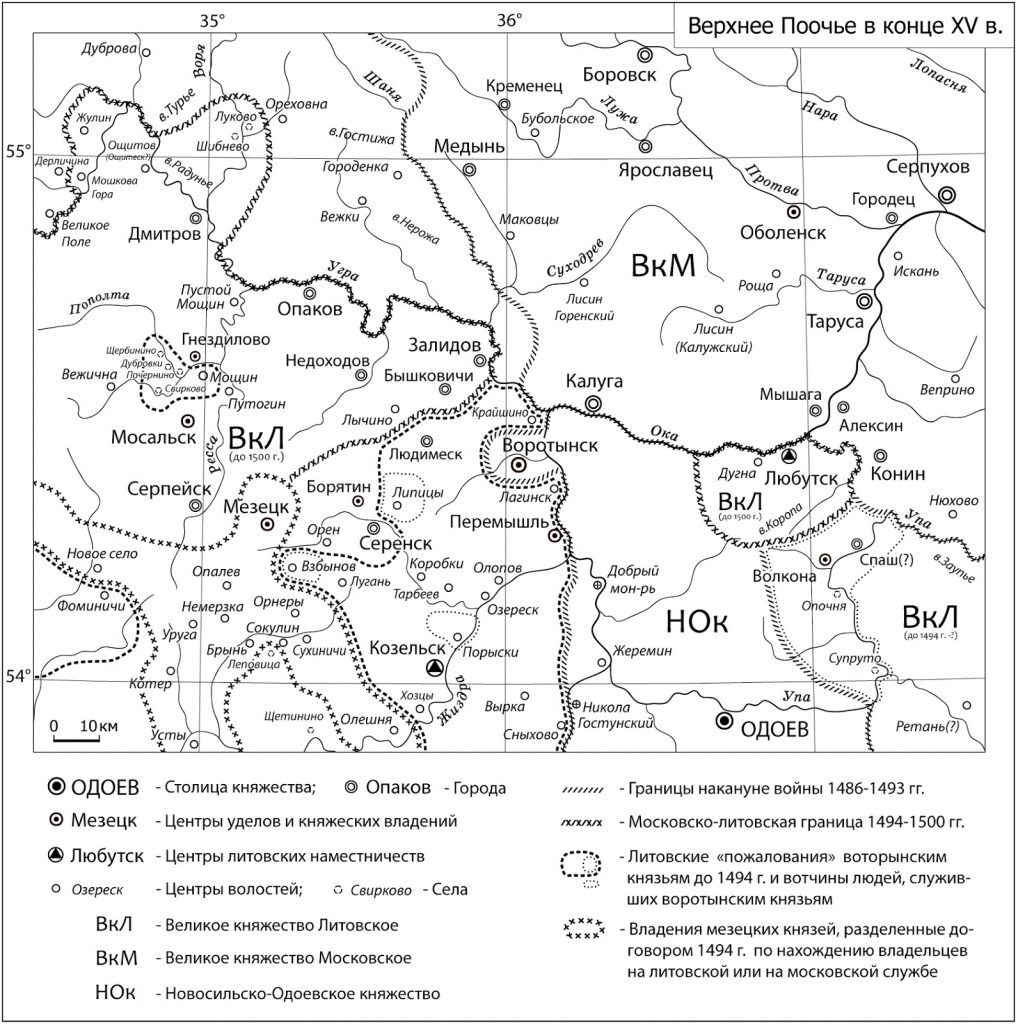

Барятинские — род князей пошеел ад Мязецкіх, якія, у сваю чаргу, былі адгалінаваннем Чарнігаўскіх князёў [Wolff, J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku / J. Wolff. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1895. – XXV, 698 s., с. 7–8]. Свое родовое прозвание эта линиЯ атрымала ад назвы населенага пункта на правабярэжжы р. Угра – Барацін. После разорения окрестностей Воротынска московскими войсками в 1489 г. самый могущественный князь из рода Воротынских — Дмитрий Федорович — перешел со своей вотчиной к Ивану III [СИРИО. Т. 35. C. 35, 39]. Он также захватил с собой Козельск, в котором воротынские князья наместничали с 1448 г. [См.: Беспалов, 2013. C. 38–40]. Князь Дмитрий Федорович стал способствовать московской политике в Верхнем Поочье. В частности, захватил казну и воротынские владения своего родного брата князя Семена, еще некоторое время остававшегося на литовской службе [СИРИО. Т. 35. C. 40, 47–48]. Также подчинил себе Барятин и Орен, а барятинские князья оказались на московской службе [Сборник Русского Исторического Общества. – СПб.: Тип. Импер. Академии Наук, 1882. – Т. 35: Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. 1487–1533 / Под ред. Г.Ф. Карпова. – VI, 869, XII с., с. 137].

Історична географія

Родословцы

1686 г. февраля 1 – 1688 г. июня 9. – Родословная роспись князей Барятинских (без начала).

(Л. 1010) А у другова князь Федорова сына у князь Осипа сын князь Иван. А у князь Ивана князь Григорьева сына сын князь Артемей.

А четвертаго князь Александрова сына Борятинского у князь Лва были дети: болшой сын князь Иван, другой сын князь Михайло. А у болшова князь Лвова сына у князь Ивана был сын князь Иван. А у другова князь Лвова сына у князь Михаила были дети: болшой сын князь Федор, другой сын князь Иван.

А у князь Ивана князь Иванова сына был сын князь Никита – бездетен.

А у князь Федора князь Михайлова сына были дети: болшой сын князь Михайло, другой сын князь Федор. А у князь Ивана князь Михайлова сына был сын князь Иван.

А у болшова князь Федорова сына у князь Михаила был сын князь Иван Манька – бездетен. А у другова князь Федорова сына у князь Федора были дети: болшой сын князь Михайло, другой сын князь Иван – был бездетен, третей сын князь Василей – был бедетен.

А у князь Ивана князь Иванова сына были дети: болшой сын князь Иван, другой сын князь Григорей.

А у князь Михаила князь Федорова сына были дети: болшой сын князь Иван, другой сын князь Дмитрей – был бездетен.

А у болшова князь Иванова сына у князь Ивана был сын князь Иван. А у другова князь Иванова сына у князь Григорья был сын князь Андрей – бездетен.

А у князь Ивана князь Михайлова сына сын князь Федор. А у князь Федора дети: болшой сын князь Трофим, другой сын князь Михайло, третей сын князь Андрей, четвертой сын князь Семен, пятой сын князь Федор.

РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 241. Л. 1010–1010 об. Копия 1780‑х гг.

Публ.: Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.:

дополнение (А‑К) (публикация Л.Е. Шабаева) // Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск десятый. – М.: Старая Басманная, 2021. С. 124.

Поколінний розпис

- Рюрик, князь Новгородский

- Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

- Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

- Владимир I, великий князь Киевский +1015

- Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

- Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076

- Олег Гориславич, князь Черниговский +1115

- Всеволод II, великий князь Киевский +1146

- Святослав III, великий князь Киевский +1194

- Всеволод III Чермный, князь Киевский +1215

- Михаил II, князь Черниговский 1179–1246

- Юрий, князь Торусский и Оболенский

- Всеволод, князь Торусский

- Андрей Шутиха, князь Мезецкий

XVI генерація

1. Александр Андреевич

князь Барятинский, получивший наименование «Борятинский » от владения волостью Борятино, на р. Клетома (в Мещовском районе современной Калужской обл.).

XVII генерація

2.1. Григорий Александрович, князь Барятинский

3.1. Дмитрий Александрович

4.1. Фёдор Александрович, князь Барятинский.

5.1. Лев Александрович, князь Барятинский

XVIII генерація

Первая ветвь

6.2. Василий Григорьевич

был наместником в Белеве.

7.2. Владимир Григорьевич

8.2. Михаил Григорьевич

9.2. Иван Григорьевич

10.3. Иван Дмитриевич

Служил кн. Юpию Ивановичу Дмитровскому (1480 – 1536).

Вторая ветвь

11.2.1. Иван Фёдорович

12.3.1. Григорий Фёдорович

13.4.1. Семён Фёдорович

14.5.1. Фёдор Фёдорович

15.6.1. Фёдор Фёдорович Висковатый

В 1555 г. был вторым воеводой большого полка.

~ дочь кн. Ивана Вяземского.

Третья ветвь

16.2.1. КН. ИВАН ЛЬВОВИЧ БОЛЬШОЙ (1509,1533)

Ум. до 1537.Выехал в Литву, где стал начальником литовской линии. Его жене позволено было выехать в 1512. Материалы посольств дают нам некоторый ориентир относительно времени отъезда И. Юрлова. Вопрос о возвращении его супруги, как и жены князя Ивана Борятинского, впервые был поднят в начале 1511 г. Следует обратить внимание на то, что самое раннее упоминание о самом Борятинском в Великом княжестве Литовском относится к маю 1509 г.

Прычыны выезду Івана Львовіча ў Вялікае Княства Літоўскае не вядомыя. Адбылося гэта да 1509 г. У 1509 г. Іван Львовіч Барацінскі, у ліку іншай шляхты, павінен быў атрымаць ад Жыгімонта Старога 30 бочак жыта [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 8 (1499–1514) / Parengė A. Baliulis ir kt. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų liedybos institutes, 1994. – 649 p., с. 414]. Зыходзячы з натуральнага характару і аб’ёму гэтай атправы можна меркаваць, што яна прызначалася для ўтрымання князя і ягоных слуг. Гэта можа быць сведчаннем адсутнасці ў Барацінскага на той момант уласнай крыніцы даходу – зямельнага ўладання. Гэтак, у 1510 г. беззямельныя гаспадарскія дваране разам з грашовымі сумамі атрымалі ад Жыгімонта па 8, 10, 12 і 15 бочак жыта [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 8 (1499–1514) / Parengė A. Baliulis ir kt. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų liedybos institutes, 1994. – 649 p., с. 429]. У 1516 г. гаспадарскі дваранін Іван Львовіч просіць у вялікага князя дзве пустыя зямлі, на якіх ён бы мог «дворац справити и пашню мети». Просьба была задаволена падараваннем двух пустаўшчын у Майшагольскім павеце – Некрашоўшчыны і Міткоўшчыны [ НГАБ. – Ф. КМФ-18. – Воп. 1. – Спр. 18. Зборнік дакументаў, што маюць адносіны да ўладанняў каралевы Боны. 1532–1534 гг., арк. 94 адв. – 95]. 1522 г. датуецца ліст Жыгімонта Старога да Юрыя Радзівіла з распараджэннем адшукаць для князя Барацінскага яшчэ дзве зямлі ў вышэйзгаданым павеце [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 12 (1522–1529) / Parengė D. Antanavičius, A. Baliulis. – Vilnius: Žara, 2001. – 854 p., с. 198; НГАБ. – Ф. КМФ-18. – Воп. 1. – Спр. 18. Зборнік дакументаў, што маюць адносіны да ўладанняў каралевы Боны. 1532–1534 гг., арк. 95]. Там жа ў 1529 г. ён атрымлівае ва ўладанне землі (на гэты раз заселеныя) Місеўшчыну і Шчапанаўшчыну. Паводле Перапісу войска 1528 г., князь Барацінскі мусіў выстаўляць у паспалітае рушэнне 7 вершнікаў [Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / Падрыхт. А.І. Груша, М.Ф. Спірыдонаў, М.А. Вайтовіч; НАН Беларусі, Ін‑т гісторыі. – Мінск: Бел. навука, 2003. – 444 с., с. 54]. Такая колькасць камбатантаў адпавядала 56 сялянскім службам.Акрамя таго, мы маем звесткі рэтраспектыўнага характару аб валоданні Іванам Львовічам дваром у самой Майшаголі і аб трыманні маёнтку Дусяты ва Уценскім павеце [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 230 (1542) / I. Valikonitė, S. Vaskantaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – 160 p., с. 47; Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 51 (1566–1574) / Parengė A. Baliulis, A. Ragauskas, R. Ragauskiene. – Vilnius: Žara, 2000. – 486 p., с. 185; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кн. 30: Кніга запісаў (1480–1546) / падрыхт. : В.С. Мянжынскі. – Мінск: Бел. навука, 2008. – 386 с., с. 236]. Нейкія ўладанні Барацінскі павінен быў прыдбаць у якасці пасагу за сваёй жонкай – дачкой князя Івана Львовіча Вяземскага Марыяй (відаць, яго першая жонка засталася ў Маскоўскай дзяржаве). Дзеці Барацінскага мелі правы на «именье матерыстое» Пірошычы ў Аршанскім павеце [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 230 (1542) / I. Valikonitė, S. Vaskantaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – 160 p., с. 49]. Дзесьці пасля 1522 і да кастрычніка 1526 гг. Іван Львовіч знаходзіўся ў вялікакняскай няміласці. Прычынай таму стаў паклёп, узведзены на яго нейкім масквіцінам Рыгорам Каргашам. Той абвінавачваў Барацінскага ў намеры збегчы ў Маскву. Жыгімонт Стары адклаў разбіральніцтва па гэтай справе на няпэўны час, да якога аддаў Івана Львовіча «на рукоемство» (г. зн. на парукі) «некоторымъ князем и паномъ и двораномъ нашим». Разбіральніцтва, аднак, так і не адбылося, бо пасля ўцёкаў самога Каргашы ў Маскву і хадайніцтва некаторых радных паноў вялікі князь вызваліў Барацінскага з парукаў і прызнаў яго «за доброго а за веръного слугу» [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 14 (1524–1529) / Parengė L. Karalius, D. Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. – 645, [2] p., с. 340].

З Марыяй Вяземскай Іван Львовіч меў чатырох сыноў: Івана, Багдана, Мікалая і Яську (Якуба?), а таксама трох дачок: Аўдоццю, Ганну і Палонію. Аўдоццю (відаць, старэйшую з дачок) ён выдаў за князя Цімафея Юр’евіча Сакалінскага, запісаўшы за ёй двор у Майшаголі. Памёр Іван Львовіч паміж лютым 1534 г. і жніўнем 1537 г., пакінуўшы сваіх несталагадовых дзяцей пад апекай сваяка, гаспадарскага двараніна пана Івана Сялявы [Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 230 (1542) / I. Valikonitė, S. Vaskantaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – 160 p., с. 31]. Імаверна, жонка князя Івана памерла яшчэ раней. Паводле класіфікацыі М.Ф. Спірыдонава маёмаснае становішча Івана Львовіча дазваляе аднесці яго да катэгорыі дробных феадалаў [Спірыдонаў, М. Усталяванне фальварачна-паншчыннай сістэмы ў Беларусі / М. Спірыдонаў // Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.]. – 2008. – C. 259–328., с. 262]. Магчыма, кар’еры ўрадніка перашкодзіла часовая апала, тады як унукам Барацінскага ўдалося займаць пасады ў Аршанскім павеце [2, s. 9]. Парадніліся Барацінскія з сацыяльна роўным сабе родам здрабнелых князёў Вяземскіх, якія страцілі ўласную вотчыну і апынуліся па розныя бакі літоўска-маскоўскай мяжы.

1528 г., мая 8. Отрывок переписи войска Великого княжества Литовского. Князь Иван Борятинский маеть ставити сем коней.

1532 — князь Иван Львович Борятинский записал князю Тимофею за дочерью своей Авдотьей двор в Мейшагове? и 50 коп грошей.

1537 кн Тимофей Соколинский призывал шурина своего кн. Ивана Ивановича Борятинского о доме в Мейшагове который ему записала дочь покойного Ивана Барятинского.

Унук згаданага Аляксандра, першага князя Баратынскага, князь Іван Львовіч Баратынскі, збег з Масквы на Літву; звароту ягонай жонкі, якая засталася ў Маскве, патрабуе кароль Жыгімонт Баратынскі атрымаў у 1509 г. 30 бочак жыта, а ў 1516 — прывілей на дзве пусткі — Некрашэўшчыну i Міткоўшчыну ў Мейшагольскім павеце; падобны прывілей на пустыя землі ў тым жа павеце ён атрымаў таксама ў 1522 г. У 1525 г. ён меў судовую справу з князем Свірскім за закладзеныя тым Кабыльнікі, а ў наступным з яго знялі абвінавачванне ў здрадзе. У перапісе шляхты 1528 г. запісана, што даваў у войска 8 коняў; у 1529 г. атрымаў пусткі Місеўшчыну i Шчапанаўшчыну ў Мейшагольскім павеце. У 1533 г. выдаў сваю дачку Аўдоццю за князя Цімафея (Юр’евіча) Сакалінскага, даючы ёй у пасаг двор у Мейшаголе i 50 коп грошай. З прывілею князю Андрэю Азярэцкаму на Дусяты 1546 г. вынікае, што гэты маёнтак раней трымаў князь Іван Баратынскі, аднак гэтую ўзгадку можна аднесці i да ягонага сына. Ужо не жыў у 1537 г., у гэтым годзе яго сын князь Іван меў справу ca сваім шваграм князем Сакалінскім аб пасагу жонкі апошняга. З гэтай судовай справы, узноўленай у 1542 г., вынікае, што князь Іван Баратынскі меў за жонку дачку князя Яна Вязынскага (Вяземскага), якая атрымала ў спадчыну Пірошыцы Ў Сенскім павеце; з ёю меў сыноў: Івана, Багдана, Міска (Мікалая) i Яську (Яшка, Якуб?) — князёў Баратынскіх i некалькі дачок. Дачок было тры: узгаданая вышэй Аўдоцця, жонка князя Цімафея Юр’евіча Сакалінскага, Ганна, жонка Андрэя Длускага, i Палонія, незамужняя, як даведваемся з падзелу ў 1546 г.

∞, кнж. Мария Ивановна Вяземская. Наследница имения Пировшиц в Зенском повете.

17.3.1. КН. ИВАН ЛЬВОВИЧ МЕНЬШОЙ

Служил кн. Юpию Ивановичу Дмитровскому.

18.4.1. Михаил Львович

Служил кн. Юpию Ивановичу Дмитровскому (1480 – 1536).

19 колено

Первая ветвь

19.5.2. Дмитрий Васильевич (1550,1552)

1552 3ст.дворов.сын-боярск. помещ.-Таруса‑у., отчислен в состав московского дворянства. Тысячник 3‑й статьи из Тарусы. В Дворовой тетради из Турусы (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 73, 164). В половине 16-года века служил в полку правой руки у воеводы кн. Давыда Федоровича Палецкого. Владелец с. Борятино.

6.2. Андрей Васильевич

7.2. Фёдор Васильевич (1543,1566)

1552- сын боярский 3‑ей статьи по Тарусе, отчислен в состав московского дворянства.

дворов.сын-боярск. помещ.-Таруса‑у. 1556/57 г. — Книга раздачи жалованья служилым людям государева полка (отрывок).19 статья по 15 рублев.Федор княж Васильев сын Борятинского. Съехал с 37 Спасского стану на Ильин день 63, держал от Семеня дни до Ильина дни того ж году, и с того дни Спаской стан дан в откуп. Вотчины не сыскано, поместья за ним 500 чети. По старому смотру людей его 7 (ч), в них 2 (ч) в доспесех. В Серпухове вотчина и поместье не писано; сам на коне в доспесе; людей его 5 (ч), из них один (ч) в доспесе и в шеломе, (ч) с юком. А по уложенью взяти с него з земли4 (ч) в доспесех. И не додал 3 (ч) в доспесех. А по новому окладу дати было ему на его голову в 19 статье 15 рублев. И ныне ему давати по 11 рублев, а не додати ему 4‑х рублев, да на люди з земли /Л. 54 об./ не дати 8 рублев, и всего ему не додати 12 рублев.

волостель в Спасском стане Романовского у.

1562 — упоминается в духовном завещании Дмитрия Михайловича Плещеева, которому должен был слов ого коня, стоимостью 9 руб.

8.2. Иван Васильевич

Тысячник 3‑й статьи из Тарусы. В Дворовой тетради из Турусы с пометой «Иван умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 73, 164).

9.2. Василий Васильевич

Тысячник 3‑й статьи из Тарусы. В Дворовой тетради из Турусы (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 73, 164). В сентябре 1576 г. в войске под Колывань был вторым головой при первом воеводе передового полка (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 274).

В 1588/1589 г. князь Василий Борятинский заложил И. П. Кутузову пустошь Кукишкино в Клинском уезде (Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV–начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 8. М., 2002. № 1562).

10.3. Григорий Владимирович

Бездетен

11.3. Михаил Владимирович

Вторая ветвь

7.2. Дмитрий Иванович

Был волостелем в черной волости Мышеге Тарусского уезда с 15 августа 1551 г. (Юшков А. Акты XIII–XVIII вв., предоставленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества. Ч. 1 (1257–1613 гг.). М., 1898. С. 142; Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 4. М., 2008. С. 457). В Дворовой тетради из Калуги (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 169). В 1584/85 г. был писцом дворцовых сел Владимирского уезда (Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 1. М., 1915С. 104; Т. 2. М., 1916. С. 179, 581).

Бездетен.

8.3. Андрей Григорьевич Булгак

В 1553 г. был воеводой сторожевого полка в походе на Астрахань, а после взятия города воеводой в нем. В 1556 г.-воевода в Дедилове, в 1557- 1558 гг.-в Волхове, в 1562 г. — второй воевода в Туле, в 1563 г.-первый воевода в Туле

Тысячник 3‑й статьи из Тарусы. В Дворовой тетради из Калуги (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 73, 169, 170). Летом 1552 г., осенью 1552 г. – весной 1553 г. наместник в Белеве (Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 132). В апреле 1554 г. в войске в Астрахань к царю Дербышу был вторым воеводой в сторожевом полку. В 1555 г. воевода в Нугре. В октябре 1556 г. воевода в Дедилове. В 1557/58 г. второй воевода в Болхове. В 1561/62 г. второй воевода в Туле. В сентябре 1562 г. воевода в Одоеве (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 144, 155, 161, 166, 168, 169, 195, 203). В Полоцком походе 1562/63 г. дозорщик и прибран в ясаулы (Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 48, 50).

9.3. Василий Григорьевич

10.5. Василий Фёдорович

11.5. Андрей Фёдорович

12.6. Михаил Фёдорович

В 1569 г. воевода на Белоозере

13.6. Семён Фёдорович

В 1563 г. осадный воевода в Рязани, в 1564–1565 гг. — в Трубчевске

14.6. Юрий Фёдорович Мочка

Тысячник 3‑й статьи из Калуги. В Дворовой тетради из Калуги (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 73, 169). В сентябре 1554 г. в войске на казанские места был вторым воеводой сторожевого полка. В 1555/56 г. воевода в Нугре. Весной 1559 г. второй воевода в Карачеве. В 1559/60 г. в войске под Вильяном голова в полку правой руки. В 1562 г. в походе из Смоленска в литовскую землю был при царевиче Бекбулате в сторожевом полку. В декабре 1562 г. в походе к Полоцку находился при царевиче Кайбуле в полку левой руки. В 1563/64 г. второй воевода в Дедилове. В 1564/65 г. воевода в Новосильске. В мае 1566 г. воевода в Новосильске. В 1566/67 г. воевода в Туле. В 1566/67 г. послан в Великие Луки со служилыми татарами (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 147, 154, 161, 178, 179, 191, 197, 198, 207, 215, 216, 221, 224, 227). Во время Полоцкого похода 1562/63 г. был при царевиче Кайбуле в левой руке (Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 43). С другими детьми боярскими 8 марта 1564 г. поручился по И. В. Большому Шереметеву в его верности в 10 тыс. руб. (Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 31).Сын боярский по Калуге (1550).В 1555 г. был вторым воеводой сторожевого полка, в 1556- 1557 гг. — второй воевода на Угре, в 1559 г. — в Карачеве. В 1560 г. в походе на Вильно был головой в полку правой руки. В 1562–1563 гг. — воевода в полках царевича Бекбулата в Чебоксарах. В 1564 г. — второй воевода в Дедилове, в 1565–1566 гг.-первый воевода в Новосили, в 1567 г.-второй воевода в Туле. Выкупленный Иоанном IV Грозным из плена он стал уверять царя, «что король не имеет ни войска, ни крепостей, и трепещет Иоаннова имени». Выслушав это, царь схватил свой посох и изломал его в щепы о князя приговаривая:«Вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь»

Третья ветвь

5.2. Иван Иванович (?-1562)

1537 кн. Тимофей Соколинский призывал шурина своего кн. Ивана Ивановича Борятинского о доме в Мейшагове который ему записала дочь покойного Ивана Барятинского. Убит в 1562 г. зятем кн. Тимофеем Соколинским.

ў 1537 i 1542 гг. имел справу cо своим шваграм, князем Сакалінскім, за пасаг своей жонкі, матчын маёнтак Пірошыцы, за спадчыну князя Яна Вязынскага i г. д. Служил Стэфану Сапегу, с якім у 1554 г. имел справу об его трыманни в турме за неотданне пашаны. У 1555 г. князь Іван Баратынскі ўзнавіў с князем Тимофеем Соколинским дело про спадчыну деда князя Яна Вязынскага, пра спадчыну княгіні Міхайлавай Ротніцкай и про матчыную частку маёнтку ў Лукомлі i Пірошыцах. У 1558 г. князь Іван Іванавіч Баратынскі i трое ягоных братьев дамовіліся с князем Цімафеем Сакалінскім об пасагу его жонкі, а іхняй сестры Авдотьи. Князь Иван умер у 1562 г., здаецца, был забіты сваім шваграм князем Сакалінскім, якога за это в студзені 1563 г. выклікаў у суд брат забітага, князь Мікалай Иванович Баратынскі.

6.2. Богдан Иванович

7.2. Николай (Мисько) Иванович (1520-)

Князь Мікалай Іванавіч Баратынскі продал службу свою в Лукомле около 1554 г. князю Лукомскому, а свой удзел у Шрошыцах и Лукомле, які ўзяў у спадчыну ад цёткі Іванавай Сялявінай, княжны Алены Іванаўны Вязымскай, у 1562 г. прадаў своему швагру Андрею Длускому и его жонцы, своей сестре Ганне Ивановне Баратинской, а в 1563 г. подал в суд на князя Соколинского за забойства своего брата Ивана.

8.2. Ясько Иванович

х.2. Авдотья Ивановна

1532 — князь Иван Львович Борятинский записал князю Тимофею за дочерью своей Авдотьей двор в Мейшагове и 50 коп грошей. 1537 кн Тимофей Соколинский призывал шурина своего кн. Ивана Ивановича Борятинского о доме в Мейшагове который ему записала дочь покойного Ивана Барятинского.

У судовай справе з‑за нявыдачы пасагу Тимофею Сакалінскаму от братьев его жены Авдоцці Івана, Багдана, Міска и Яска Иванавічей Баратынскіх прыведзены ліст их бацькі Ивана Баратынскага, дзе он абяцае дать у якасці пасагу дворец у Маішаголе (Віленское воеводства), 50 коп литовских грошаў, 13 человек нявольнай чэлядзі і рухомыя рэчы (перлавыя брамкі, футра, плашч, сярэбраныя лыжкі і інш.). Документ был замацаваны пячаткамі двух сведак – гаспадарскім дворянином Иванам Сялявай і пісарам троцкага ваяводы Фѐдарам Уладыкам (1542) [8, p. 47–49]. Гэты ліст можна разглядаць як частку перадшлюбнай дамовы с боку невесты, у якой дзеючымі особами выступают бацька і жених, а яе предметом является пасаг.

~ (февpаль 1541) кн. Тимофей Юpьевич Дpуцкий-Соколинский (ум. 1585).

Анна Ивановна

~ (1546) Андpей Длусский.

Полония Ивановна

Девица (1546).

9.4. Иван Михайлович Чёрмный

10.4. Фёдор Михайлович Игрень (1550,1558,–156)

1556/57 г. — Книга раздачи жалованья служилым людям государева полка (отрывок).

/л. 1/ Князь Федор княж Михайлов сын Борятинск[ой] 1. Съехал с Усьи и з Заечьи реки на Веден[ьев день] лета 7064, держал через год [от Веденье]ва до Веденьева дни, а дано был[о] на 2 году, и дано в откуп. Вот[чины] не сыскано, поместья на 600 че[т]в[е]р[тей]. По старому смотру людей его 5 (ч) [в дос]песех. В Серпухове поместья сказал 600 четвертей; сам на коне в доспесе и в шеломе; людей его 10 (ч), в них 5 (ч) в доспесех и в шапках в железных, с копьи, о дву конь, 5 (ч) в тегиляех в толстых, с копьи, об один конь, на одном шелом, а на другом шапка железна, а [на] 3‑х шапки медены, из них ведут 2 коня просты княжих 4 (ч). /л. 1 об./ А по уложенью взяти с него з земли [6 (ч)] В доспесех. И передал 5 (ч) в те[ги]ляех. А по новому окладу дати [на] его голову в 16 статье 25 рублев да на люди з земли 10 рублев, да на передаточных людей 17 рублев, а не додати ему за 3 шеломы 3‑х рублев 2.

волостель на Устье и Заячьей реке

помещ.-Коломна‑у.

хх.х. Лев

20 колено

Первая ветвь

хх.5. Иван Дмитриевич

12.5. Андрей Дмитриевич

13.5. Семён Дмитриевич (1589,1604)

14.5. Михаил Дмитриевич

15.7. Андрей Фёдорович

16.8. Пётр Иванович (1552,1599)

дворов.сын-боярск. помещ.-Кашира‑у.

В 1569 г. второй воевода большого полка в походе против Литвы. В 1571 г. был одним из голов царского полка, в 1574 г.—второй воевода в Смоленске. В 1575 г. наместник Пронский, был вторым лицом в посольстве, направленном на реку Сестру для встречи и переговоров со шведскими уполномоченными о перемирии. В 1576 г. воевода в Туле. В 1580 г. один из войсковых голов при защите Псковской области от войск Стефана Батория. В 1580— 1581 гг. первый воевода в Холме. При падении города был взят в плен, но вскоре выкуплен. В 1587 г. стольник. В 1590 г. второй воевода передового полка. В походе под Новгород местничал с князем Ф. В. Долгоруковым по вопросу о старшинстве, за что был посажен в тюрьму на 3 дня. В 1598 г. подписался на грамоте об избрании на царство Бориса Годунова

сын боярский, голова

18.8. Иван Иванович

хх.8. Семен Иванович (1570,1618)

дворов.сын-боярск. воев. 1602 служил на Москве в объезжих головах <...от Никитцкие улицы по Неглинну...> В 1604 прислан в объезжие головы <от Покровские улицы до Яузы> вместо головы кн. М. П. Борятинского помещ.-Медынь‑у. бездетн. 2С:Ив.Вас.Григ-ча

19.9. Никита Васильевич

20.9. Михаил Васильевич

хх.11 Борис Михайлович (1552,—1571.05.24,Москва)

дворов.сын-боярск. помещ.-Таруса‑у. уб. <в царев приход крымскаго царя Девлит Кирея> бездетн. 1С:Мих.Вл.Григ-ча

хх.11. Александр Михайлович

хх.11. Иван Михайлович

Вторая ветвь

15.9. Роман Васильевич

~ Александpа.

16.12. Иван Михайлович Чёрмный Висковатого (1567,1585)

В 1575–1576 гг. был головой в полках левой руки на Кашире, в 1576 г. — головой передового полка в походе к Новгороду, 1580 г. — вторым воеводой левой руки. В 1581 г. потерпел поражение под Ржевом от Радзивилла, причем он, вместе с первым воеводой, бежал с поля боя. В 1582- 1584 гг. был вторым воеводой в полках левой руки, в 1588 г.-третьим воеводой большого полка. В 1589 г. назначен третьим воеводой в большой полк, но вследствие возникших местнических споров, отставлен и послан воеводой в Чебоксары. В 1598 г. подписался на акте об избрании на царство Бориса Годунова

Князь Иван Михайлович Барятинский (Чёрмный) впервые упоминается «на службе у наряду» в 1567 году.

Во время ливонской войны, в 1575 году был головою в полку, стоявшем на Кашире .В 1580 году назначен был вторым воеводою полка левой руки; затем в марте 1581 года, состоя в той же должности, участвовал в удачном походе русского войска под Могилев, кончившемся победой под Шкловом.В 1582 году был вторым воеводой в сторожевом полку войска, отправленного для усмирения восстания луговых черемис.При назначении воевод в полки в октябре 1584 года князь Иван Михайлович был назначен ниже M.A.Безнина и бил на него челом государю об отечестве.В феврале 1589 года назначен был третьим воеводою в большой полк, но вследствие возникших местнических споров, был отставлен и послан воеводою в Чебоксары.В 1590 году князь Иван Михайлович в звании дворянина и наместника козельского был отправлен послом на съезд с датскими послами (где-то между Колой и Варде (Варгав)) для «сыска старых рубежей» в Лапландии между Россией и Данией. Наши послы «были уже от Колы близко, а замешкали затем, что один посол князь Иван разболелся, а се на море было нестроенье великое, ветры противные». Датские послы, не дождавшись русских, уехали из Варде, и съезд не состоялся.

Литература

~ Акилина Федоровна Перепечина 1591 1604

бездетн.

17.12. Дмитрий Михайлович

князь, воевода, младший из 3 сыновей кн. М. Ф. Борятинского. В 1581 годовал 2‑м воеводой в Орешке. В авг. 1586 направлен с мценского воеводства в Ливны. Осенью 1587 прислан из Мценска в Михайлов со сторожевым полком 2‑м воеводой. Тогда же местничался со 2‑м воеводой передового полка кн. С. Звенигородским. В июне 1589 послан в Псков «по свейским вестем» 2‑м головой и стоял там «в окольном в большом городе в Петровском конце и на Полонищи...». В февр. 1590, после окончания Шведского похода, направлен из Ливонии с боярином и воеводой кн. Г. А. Куракиным в Псков 1‑м головой. В сент. 1592 ходил из Новгорода Великого «под немецкие люди» 2‑м воеводой со сторожевым полком. Тогда же с ним местничался голова того же полка Ф. Я. Наумов. Чуть позже был направлен в большой полк к боярину и воеводе Б. Ю. Сабурову дворянином. В 1595—1596 — воевода в Яме. В 1597— 1598 — 2‑й воевода «на Койсе». В апр. 1601 назначен на службу «у обозу… в тулском разряде». В 1602—1603 —1‑й воевода в Осколе, в 1604 — в Орле. В том же году под Новгородом-Северским, видимо, попал в плен к отрядам Лжедмитрия I, а в 1605, когда, согласно разрядным записям, «польские» города «смутились » и целовали крест самозванцу, Б. в числе проч. «воевод к нему в Путивль отвели: из Белогорода князя Бориса Михайловича Лыкова да голов, из Царева Нового города князя Бориса Петровича Татева да князя Дмитрия Васильевича Туренина, с Ливен — князя Дмитрия Михайловича Барятинского». В мар. 1614 прислан в Орёл 2‑м воеводой сторожевого полка вместо отставленного воеводы кн. В. А. Звенигородского. Оставил 2 сыновей: Иллариона и Юрия.

хх.13. Семен Семенович (1570,1572)

помещ. С:Сем.Фед. ?

55.31. Григорий Михайлович

Третья ветвь

57.5. Никита Иванович

58.7. Януш Миколаевич (1560 — )

Сыном Мікалая мог быть князь Ян (Януш) Баратынский, оршанский мытник у 1578 г. Відавочна, его вдова княгиня Янушава Баратынская София Шаставіцкая выступает в 1592 г. з правамі сваіх дзяцей на маёнтак Ляхавічы ў Аршанскім павеце, вокруг якога идет суд паміж Юрием Дунаем да его жонкай княжной Софией Михайловной (ці не Мікалаеўнай?) Баратынскай и княгиней Лукомской.

~ Софья Шестовицкая.

11.9. Иван Иванович

В 1543/1544 г. голова у Николы Заразского (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 105, 108; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 308, 316). В Дворовой тетради из Каширы и Коломны (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 159, 161).

Душеприказчик в духовной грамоте князя Семена Михайловича Мезецкого в 1557/1558 г. (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 97). 21 марта 1558 г. князь И. И. Барятинский, душеприказчик князя С. М. Мезецкого, дал по его духовной грамоте Спасо-Евфимьеву монастырю вотчинные деревни Снегиревское, Харинское и Косовка в Мальшине углу Стародубского уезда (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 106; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5.М., 2002. С. 22–23). В 1557/1558 г. сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь по приказу и по духовной грамоте своего дяди князя старца Серапиона (в миру Семена) Мезецкого его вотчину в Заборовской волости Бежецкого уезда деревни Старая Карачарово, Васки Карачарова, Хмелники, Тимошкино, Бокарево, Зыбкино. Указана возможность выкупа вотчины дочерями князя Семена Марией и Феодосьей за 50 руб. Князь С. М. Мезецкий сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь 12 июля 1555 г. по жене Анне 50 руб. и вскоре после этого постригся под именем Серапиона. 16 февраля 1560 г. после смерти Серапиона было взято 50 руб. у князя Василия Иванова сына Коврова Стародубского, который был женат на княгине Семеновне Мезецкой и вотчина перешла к нему (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1176. Л. 1376; Кол. 115. № 5. Л. 157; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 1. М., 1899. С. 7).

Селение это возникло от Каширы в 14 верстах, около дороги на Серебряные Пруды, при вершине Безымянной. Леса здесь небольшие, но их несколько — Отрог, Осинник, Высокая Роща, Лисий Хвост. Большой пруд, который когда-то был чистым и ухоженным, неподалеку речка Малая Смедва — это основные водные источники Яковского. Название селу было дано еще несколько веков тому назад его первыми владельцами, по фамилии Яковлевы, а затем оно стало вотчиной князей Борятинских. Только это село не следует путать с с. Яковлевское на речке Яковлевке.

В 1578 г селом владел князь Борятинский. Ему же принадлежала еще половина с. Растовцы. И в этих селах он имел 2 двора помещика, 3 двора дворовых людей, 7 дворов крестьянских. 2 двора крестьянских пустых и 5 мест дворовых тоже пустых. Сено ему полагалось косить на полянах Кудрявой (на р. Омутне) и Долгой. Отцом этого князя — Иваном — в селе был построен на погосте деревянный храм Николы Чудотворца, где был двор попа пустой, двор пономаря пустой и место дворовое проскурницы. Но уже к 1624 г. во дворах стали жить: в церкви начал служить священник с причетником, а селом в это время владел совместно с И. И. Борятинским еще А. Г. Борятинский. В 1677 г. их сменили Ф. И. Борятинский и С. И. Ширин.

12.10. Михаил Фёдорович

В 1570 г. был в Серпухове полковым головой в походе против Крыма. В 1574 г. второй воевода в Смоленске, а в 1575 г.—в Туле. В 1579 г. участвовал в Ливонской войне

13.10. Фёдор Фёдорович

хх.хх. Федор Львович

(1616) в 1616 сын-боярск.?

21 колено

Первая ветвь

хх.13. Иван Семенович

21.13. Афанасий Семёнович

~ 1) NN

~ 2) 1614/15 Ульяна Ивановна Ожегова

22.13. Никита Семёнович

23.14. Никита Михайлович (?-1643)

князь, стольник и воевода, единств. сын кн. М. Д. Борятинского. В 1631—1632 — городовой воевода в Таре. В 1636 — воевода сторожевого полка в Крапивне. Сохранилось сыскное дело о его злоупотреблениях и раздорах с дьяком Б. Обобуровым. Сохранилась также челобитная Б. (1633), в к‑рой он жаловался на разбойников, напавших на него в Ушкуйском уезде. В 1638 послан «в Орловы ворота» воеводой для приведения в порядок и охраны Заупской засеки (под Тулой). В 1639—1643 — воевода в Мангазее. Умер в 1643, оставив 2 сыновей: Степана и Романа.

В начале XVII ст. церковь Рождества Христова была уничтожена и село Шерапово Дмитровского у. опять стало пустошью, половина которой с церковным в ней местом находилась в 7131 (1623) г. в поместьи за князем Никитою Михайловым сыном Борятинским, а другая половина — «в порозжих землях князя Дмитриево поместье Михайлова сына Борятинскаго» (Писц. кн. 685, л. 698). Потом пустошь Шерапова, населенная крестьянами стало сельцом.

24.14. Дмитрий Михайлович

1623 — В начале XVII ст. церковь Рождества Христова была уничтожена и село Шерапово Дмитровского у. опять стало пустошью, половина которой с церковным в ней местом находилась в 7131 (1623) г. в поместьи за князем Никитою Михайловым сыном Борятинским, а другая половина — &в порозжих землях князя Дмитриево поместье Михайлова сына Борятинскаго& (Писц. кн. 685, л. 698). Потом пустошь Шерапова, населенная крестьянами стало сельцом.

25.15. Пётр Андреевич (?-1606)

дворов.сын-боярск. помещ.-Боровск‑у.

~Дарья инока

26.16. Фёдор Петрович Борец (?-1635)

В 1577 г. —воевода в Иван-городе. В 1595 г. он вместе с отцом был строителем крепости в Сургуте, а затем в Березове, где и остался первым воеводой. В 1598 г. подписался на грамоте об избрании на царство Бориса Годунова. В 1601 г. устанавливал границы между Россией и Норвегией в Лапландии. В 1603 г. был послом в Крыму, где повел себя так, что хан направил на него жалобу в Москву, в результате чего на князя была наложена опала. В 1605—1607 гг. назначен Лжедмитрием I воеводой в Иван-городе, а в 1608 г., уже царем Василием Шуйским, воеводой в Ярославль, откуда он приносит повинную Лжедмитрию II, обещая служить верой и правдой. После чего он привел в подчинение Лжедмитрию II Вологду и вел с гетманом Сапегой переписку, прося ходатайствовать о награждении его поместьями за верную службу. В 1609 г. бежит из Ярославля и в 1610 г. получает от Лжедмитрия II назначение воеводой в Новгород-Северский. В 1615 г. воевода в Переяславле-Рязанском, в 1620—1621 гг. второй воевода в Рязани. В 1635 г. был послан воеводой в Тару, где, очевидно, и умер

Борятинский-Борец Фёдор Петрович — князь, дворянин московский и воевода, старший из 5 сыновей кн. П. И. Борятинского. Начал службу в 1577 головой в Ивангороде. Зимой 1589/90 участвовал в цар. походе под Нарву в должности подрынды «у большова саадака». В 1594—1595 служил головой в Сибири и вместе с отцом строил крепости Берёзов и Сургут, где был оставлен 1‑м воеводой. В 1598 подписался под соборным постановлением об избрании на царство Бориса Годунова. В 1599 встречал в Твери швед. принца Густава. В 1600 назначен послом в Данию, но по неизвестной причине туда не поехал. 13 июня 1601 послан в Лапландию определять границу между Россией и Данией, затем назначен в Царёв-Борисов 3‑м воеводой «в прибавку ». Тогда же местничался со 2‑м воеводой кн. С. Гагариным. 19 сент. 1602 встречал от имени царевича Фёдора Борисовича дат. королевича Ханса. В 1603 отправлен послом в Крым, где, «пришед… нача быти гордым и мало не наруши мирнаго договору». В 1604 «майя в 15 день писали к государю… Борису Федоровичу… послы, к‑рые были посланы в Крым к царю Казы-Гирею, князь Федор Борятинской да дьяк Дорофей Бохин, что крымской царь… на своей правде, на чом шерть дал, не устоял, разорвал з государем царем… вперед в миру быть не хочет, а хочит идти на государевы… украины». Хан, в свою очередь, пожаловался на князя в Москву, в результате чего на него была наложена опала. В 1605 перешёл на службу к Лжедмитрию I и был назначен воеводой в Ивангород, где провёл более 2 лет. В 1607 приезжал с посольством от царя Василия Шуйского в Стокгольм. В 1608 отправлен на воеводство в Ярославль и там 8 октября присягнул Лжедмитрию II, получил от него чин боярина и привёл к присяге самозванцу Вологду. Известна его переписка с гетманом Сапегой, в к‑рой он униженно просил ходатайствовать перед Лжедмитрием о награждении его поместьями за верную службу: «Тебе б, господин, надо мною смиловаться, и у Государя быть обо мне печальником. Я послал тебе челобитенку о поместье: так ты бы пожаловал, у Государя мне поместьице выпросил, а я на твоем жалованьи много челом бью и рад за это работать, сколько могу». 3 мар. 1609 известил Сапегу о взятии г. Романов сторонниками Шуйского, а 8 апреля бежал из Ярославля «со своими ворами», прихватив с собой против его воли связанного И. Волынского, воеводу, и 14 мар. 1610 назначен Лжедмитрием воеводой в Новгород- Северский и получил приказ укрепить город, на к‑рый собирались напасть литовцы. В 1615 — воевода в Переяславле-Рязанском. В 1616 вернулся в Москву и был направлен послом в Швецию для выработки условий Столбовского мира (1617). В 1620—1621 — 2‑й воевода в Переяславле- Рязанском, затем служил в Казани. 31 июля 1627 оставлен в Москве «дневать и ночевать на государевом дворе» на время путешествия царя Михаила Фёдоровича в Симонов монастырь. В 1635 послан воеводой в Тару, где и умер (1638) без потомства.

Борятинский Федор Петрович, ярославский воевода из черниговских князей, при приближении тушинских отрядов покаялся за себя и за горожан за присягу Василию Шуйскому и уверял Вора в том, что «готов за тебя, прирожденного государя, умереть». Борятинский подбил под измену и вологодского воеводу Пушкина. Ярославцы, явно по настоянию воеводы, послали в Тушино 30 000 рублей, обещались содержать 1000 человек конницы, но это не спасло их от притеснений, поляки врывались в дома знатных людей, в лавки к купцам, брали товары без денег, обижали простолюдинов.

27.16. Яков Петрович (1577,1613)

— князь, дворянин московский и воевода, 2- й из 5 сыновей кн. П. И. Борятинского. В зимнем походе царя Фёдора Ивановича (1589) к Нарве состоял в должности 2‑го подрынды «у большова саадака». В 1598 подписался под соборным постановлением об избрании на царство Бориса Годунова. В 1602—1603 — воевода «в Сургутцком городе». В 1604 послан в числе проч. воевод в Новгород-Северский против Лжедмитрия I. В 1605, служа воеводой в Новосиле, сдал самозванцу вверенную ему крепость и стал служить Лжедмитрию в качестве воеводы. 8 мая 1606 упом. разрядами среди поезжан на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. В 1607 участвовал в битве с повстанцами И. Болотникова на р. Пчельня и был разбит. В февр. 1609 отправлен с ратными людьми на воеводство в Дорогобуж и по дороге оттуда разбил отряд литовцев во главе с ротмистром Плюшкой, но из-за непослушания своих людей не смог пройти к Вязьме и ушёл в Смоленск. 2 июня того же года разбил отряд литовцев под командой Чижа, а на следующий день с боем взял Вязьму и двинулся на соединение с войсками боярина кн. М. В. Скопина-Шуйского, причём с ним была цар. казна для оплаты наёмников из отряда швед. ген. Я. П. Делагарди. Участвовал в сражениях под Тверью, на р. Жабне и у монастыря св. Михаила Калязинского. В том же году был послан к Суздалю против польск. пол-ка А. Лисовского, но успехов в том походе не добился. В сент. 1610 находился в составе посольства, отправленного к польскому кор. Сигизмунду III, осаждавшему Смоленск, чтобы пригласить его сына Владислава на моск. престол. Вместе с проч. послами был задержан в стане короля и отправлен в Польшу пленником. В 1613 за ним ещё числились 616 четв. поместий, значит, тогда он ещё был жив. Потомства не оставил. (В другом источнике говорится о том, что он был убит в Клушинской битве 23 июня в 1610 г.)

хх.16. Иван Петрович

28.16. Михаил Петрович (?-1618)

Подписался на акте об избрании в цари Бориса Годунова (1598). В 1604 г. воевода в Новгород-Северском. В 1615 г. был направлен против войск Лисовского, но проявил нерешительность, в результате чего поляки разграбили многие села и деревни. За это князя отстранили от командования и посадили в тюрьму. 1615/1616 — вместе с дьяком Василием Семеновым проводил денежную раздачу десятни Нижнего Новгорода. В 1616— 1617 гг. он воевода в Торопце. В 1618 г. был назначен послом к шаху Аббасу и умер в Персии.

В начале XVII в. с. Клёново — родовая вотчина князей Барятинских. Селом владел князь Михаил Петрович Барятинский (ум. 1618).

29.16. Никита Петрович (?-1630)

В 1614 г. был вторым воеводой конной рати, сопровождавшей плывущие по реке суда с войсками, направленными в Астрахань против Заруцкого. В том же году был воеводой в Коломне. В 1616— 1617 гг. был воеводой в разных полках, направленных для ликвидации разбойничьих шаек. За то, что он допустил оплошность и не смог отразить их нападение на Рязань, был в 1616 г. послан на должность воеводы в Воронеж. В 1617 г. за подвиги в походах против поляков награжден. В 1623—1625 гг. воевода в Верхотурье, в 1627— 1629 гг. — в Вятке

~ Евфимия (Афимья).

хх.хх. Евпраксия Семеновна

В 1630 г. пpодала кн. Федору и кн. Юрию Никитичам Барятинским вотчину отца Яpославского у. в д. Согоже.

30.20. КН. ФАДДЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БОРЯТИНСКИЙ (1618, † 1646)

патр.стольник (1618) моск.двн.(1639) прид.вотч.-Москва‑у.бездетн. С:Мих.Вас.Вас-ча.

В Окологородном ст. Рязанского у. Н. И. и Ф. И. Щербатовым принадлежала отцовская вотчина, половина д. Юрасово-Ефаново, которую они в 1627/28 г. дали в приданое кн. Фадею Михайловичу Борятинскому за своей сестрой Марией.1

∞, 1628, кж. Мария Ивановна Щеpбатова (1648).

хх.20. Богдан Михайлович (1619)

в 1619 жилец дворов.сын-боярск. С:Мих.Вас. ?

Вторая ветвь

18.15. Василий Романович (?-1634)

князь, сын боярский и голова, старший из 3 сыновей кн. Р. Г. Борятинского. Братья князья Василий и Яким Романовичи Барятинские числились в 1602/03 г. в костромском выборе с окладами 350 и 300 четей соответственно. Старший из братьев в 1600/01 г. был послухом у купчей на вотчину в Московском уезде. Впервые упом. источниками под 1606 как участник боёв в р‑не Калуги и в Подмосковье, что следует из перечня придач к денежному окладу, полученных Б. за военные заслуги, к‑рый он представил (1614) в Разрядный приказ, причём заявление князя было подписано 11 свидетелями: «При царе Василии [Шуйском] придано ему, как был бой боярину князю Ивану Шуйскому с воры с казаки под Калугою на реке на Угре, и князю Василью [Борятинскому] за ту службу придано… к 12 рублем 5 рублев, да как послан с Москвы под Серпухов боярин князь Михайло Васильевич Шуйской [Скопин], и был бой на реке на Похре с воры с казаки, и ему за ту службу придано к 17 рублем 5 рублев». осенью 1607 г. действовал против сторонников Лжедмитрия II под Белёвом, а затем осенью 1608 г. его ранили в бою с людьми самозванца под Москвой. В 1608 г. его поместье в Переславль-Залесском уезде было конфисковано по приказу Тушинского вора. В дальнейшем он примкнул к I Ополчению и в 1611 г. был воеводой в Переславле-Залесском, где проявил себя не с лучшей стороны: при приближении польских

отрядов в октябре 1611 г. бежал из города. В 1612 г. он продолжал числиться

в костромском выборе с окладом 700 четей, а в начале марта 1613 г. мы видим

его воеводой в Твери. В 1615/16–1627 гг. он служил в чине московского дво-

рянина (с денежным окладом 80 руб.); В 1617 он полковой сотенный голова, участвовал в походе под Булавицы, где русские разбили лит.-польск. войско под командой кн. С. Я. Мосальского. В 1618— 1619 служил 1‑м городовым воеводой в Брянске, в 1621 — в Туле. В 1623 командовал передовым полком в Дедилове. В 1625—1629 — 1‑й городовой воевода в Калуге. В 1630 — снова на воеводстве в Туле. 1632- по всей вероятности, в 1632 г. на Тесовскую заставу из Москвы для организации приема и снабжения приходящих наемников были отправлены кн. В. Р. Борятинский и дьяк Василий Ключарев. Он происходил на Тесовской заставе. Часть денег (1500 рублей), привезенных тогда из Москвы, осталась в Новгороде, и власти должны были в 1633 г. дорасходовать их на наем новых приходящих отрядов, ожидалось еще 1500 рублей из средств Посольского приказа (но 20 июля в Новгороди з Москвы было прислано еще 2291 рублей 1 алтын и 3 деньги «на корм немецким людям»). Одним из элементов подготовки к приему наемных европейских военных было снабжение их платьем. 3 июля 1632 г. шведский прапорщик Иоахим Илдер (?) доставил из Нарвы в Тесово 8 тюков одежды по заказу, видимо, А. Лесли. Одежда была изготовлена в Гамбурге и Любеке. Присланные в Тесово для приема и найма «немецких людей» кн. В. Р. Борятинский и дьяк Василий Ключарев, не использовав все привезенное из-за границы платье, оставшиеся три тюка (и еще один початый) поместили в амбарах Тесовской дворцовой волости, под ответственность старосты и всех крестьян. Умер в 1634, оставив 2 сыновей: Дмитрия и Никиту.

Его поместный оклад к концу Смуты достиг 1 тыс. четей; в 1619/20 г. ему была дана ввозная грамота на пустоши в Костромском уезде.

~ Анисья.

Cтаниславский А.Л. Указ. соч. С. 262; Белокуров С.А. Указ. соч. С. 13, 25, 223; Тюменцев И.О. Указ. соч. С. 399; Новые акты Смутного времени. Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611–1613 гг. // ЧОИДР. 1911. Кн. 4. № 110. С. 133; Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617 гг.). М., 1912. С. 196–197; АСЗ. Т. III. № 313. С. 255–256; № 474. С. 394; АМГ. Т. I. № 45. С. 144; Барсуков А.П. Указ. соч. С. 45, 110; РГАДА, ф. 210, оп. 13, д. 7,

л. 51; д. 4, л. 547, 652, 653 об.; БК–1627. С. 73; АМГ. Т. I. № 556. С. 528.

19/15. Яким Романович

в 1603 дворов.сын-боярск. помещ.-Кострома‑у.

Братья князья Василий и Яким Романовичи Барятинские числились в 1602/03 г. в костромском выборе с окладами 350 и 300 четей соответственно. кн. Яким Барятинский, рано скончался: в 1616 г. в Костромском уезде жила его вдова [РГАДА, ф. 210, оп. 11, д. 1, л. 101.]

20.15. Пётр Романович Белый (1596,–1648)

— князь, сын боярский и голова, затем стряпчий (с 1615) и воевода, средний из 3 сыновей кн. Р. В. Борятинского. 1596, апрель — десятня новиков ... Кострома. По 300 четвертей: Князь Петр княж Романов сын Борятинской.... В 1632 — полковой, а в 1633—1635 городовой воевода в Калуге. В 1635 командовал сторожевым полком в Крапивне. В 1638 служил в Туле, откуда был прислан «в Снятцкие ворота» лихвинских засек вместо заболевшего З. Г. Шишкина. В 1643 и 1645—1647 — на воеводстве в Туринске. Умер в 1648, оставив единств. сына — Ивана.

вотч.-Кострома‑у.,Юрьев‑у. Костромской у Андомский ст, с Покровское, Юрьевский у, Тихотин ст, с цо Богородское, 10/22

~ Анастасия.

21.17. Юрий Дмитриевич

В 1615 г.-стряпчий. В 1621 г.-воевода. В 1632 г. полковой, а в 1633–1635 гг. городской воевода в Калуге. В 1635 г. был первым воеводой сторожевого полка в Крапивне. В 1643 и 1645- 1647 гг. воевода в Туринске.

22.17. Илларион Дмитриевич (1615,1630)

дворов.сын-боярск.вотч.-Кашин‑у. бездетн.

Третья ветвь

хх.58. Миколай Янушевич

Князь Мікалай Баратынскі, сын Януша, атрымлівае ў 1603 г. привилей на Лук’янаўскі востраў, в 1604 г. прызначаны Аршанскім стольнікам, а в 1627 г. подсудком, у 1634 г. выступае як падсудак, а в 1638 г. як Аршанскі земский судья. В 1648 г. князь Мікалай Баратынскі, судья земский Оршанский, мае справу с віленскімі базылянамі об том, что по ягонай намове падданыя его Лагоўскія забілі человека падчас набажэнства в Беличанской церкви. Декретом суда, перед которым, кроме князя Мікалая, встал его сын князь Юрий Баратынскі, князь Мікалай был покаран шестью неделями тюрьмы и 210 копами грошей.

Этот или другой Мікалай Баратынский подписал у 1648 г. от Оршанскога повету избрание Яна Казіміра; с таго ж повету выбранне Яна III подписал Станислав Баратынскі, подсудок Оршанский; он же фігуруе в 1679 г. разам со своей женой Уршуляй Пшышевской, вдовой Александра Осинского. Памёр он подкоморием Оршанским в 1713 г. Дочка его — Александра Баратынская падкаморанка Аршанская, у 1704 г. — жонка Шчаснага с Скрынна Дунина, старосты Шмельтынскага. В это же время на земских пасадах Оршанскога повету встречаются множество іншых Баратынскіх, потом згадкі про них спыняюцца и на тех же пасадах у другой половине XVIII ст. больше иx не сустракаем.

Список продажного листа Александра Сапеги князю

Николаю Борятынскому, подсудку оршанскому, и его супруге

Уршуле на села Логи и Зеремцы и часть поля в Беличанах

Минского воеводства за 3200 коп литовских грошей. П., 01.06.1630,[РГА в СПБ фонд № 823

«Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii») д.581, 4л].

~ Уршула

14.11. Иван Иванович (-1600)

В 1594–1597 гг. за князем Иваном Ивановичем Борятинским в Пониском стане Рязанского уезда вотчина полсельца Чюрилково (полполполтрети сохи). Другие полсельца были в вотчине за его братом князем Григорием Ивановым сыном (Писцовые книги Рязанского края. XVI век. Т. 1. Вып. 1. Рязань, 1996. С. 242). За князем И. И. Борятинским упомянут в Новгородском уезде сельцо Окольно (Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. / Под ред. Л. М. Сухотина. М., 1911. С. 111).

15.11. Григорий Иванович

Борятинский Григорий Иванович — князь, сын боярский и голова, младший из 2 сыновей князя И. И. Борятинского. Упоминается источниками в связи с военными действиями царских войск против повстанцев Болотникова. В начале 1607 Разрядный приказ отправил в г. Кашира воевод князь А. Хилкова и С. Колтовского, а также голову М. Щепотева, «и воеводы Максима Щепотева посылали под Веневу и под Веневою воров побили», и Б. был послан в Москву с сеунчем (победной реляцией), и «тот сеунч на Казенном дворе сыскан». Оставил единственного сына — Андрея.

~ дочь Замятни Бестужева, в иноках Евфимия.

16.12. Иван Михайлович Манка (1589,-1636)

— князь, воевода, единств. сын кн. М. Ф. Борятинского. В 1613 г. в сане наместника Брянского был направлен к датскому королю Христиану с сообщением о вступлении На престол царя Михаила Федоровича. В 1618—1619 гг. первый воевода в Путивле, в 1623 г.—в Ельце, в 1624—1626 гг. в Великих Луках, в 1627 г. — в Вязьме. В 1633 г.—судья в Приказе немецких кормов. Умер в 1636 без потомства.

моск.двн.(1629) дворов.сын-боярск. помещ.-Суздаль‑у. воев.Березов (1601) воев.Путивль(1618–1619) воев.Луки-Великие(1624–1626) вотч.-Арзамас‑у.,Суздаль‑у. 1613 в звании наместника Брянск.послан к дат. кор. Христиану IV с сообщением о вступлении на престол царя Михаила Федоровича. 1618–1619 1‑воев. в Путивле. 1623 на воеводстве в Ельце, в 1624–1626- в Великих Луках, в 1627- в Вязьме. 1633 служил судьей в Приказе немецких кормов бездетн.

168 г. — вотчина в Суздал. у. село Покровское.

~ Маpия Ивановна Хлызнева-Колычева (ум. 1653).

17.13. Михаил Фёдорович

18.13. Иван Фёдорович

19.13. Василий Фёдорович

22 колено

Первая ветвь

31.21. Данило Афанасьевич (?-1696)

Боярин. В 1664 г. воевода и в бою под Витебском разбил литовские войска. В 1665 г. воевода в Луках. В 1670–1671 гг. принял участие в подавлении восстания под руководством С. Т- Разина. В 1673—1676 гг. воевода в Томске. В 1678 г. пожалован в окольничий. В 1679 г. воевода в Киеве. В 1682 г. подписался на постановлении Собора об уничтожении местничества. В 1685— 1686 гг. воевода в Новгороде. В 1687 г. был на Раде, избравшей гетманом Мазепу. В 1688 г. пожалован в бояре. В 1689 г. воевода в Казани, а затем был судьей Владимирского судного приказа. В 1695 г. вновь воевода в Киеве. Вместе со своим братом князем Алексеем Афанасьевичем основал в 1694 г. в городе Брянске Поликарпов монастырь, упраздненный при Екатерине II в 1764 г.

Борятинский Даниил Афанасьевич (?-1696), князь, окольничий и воевода, затем боярин, старший из 4 сыновей кн. А. С. Борятинского. В 1662 под Благовичами разбил поляков, а в 1664 в сражении под Витебском разбил лит. войска. В 1665 — городовой воевода в Великих Луках. В 1670—1671 участвовал в подавлении восстания под руководством С. Т. Разина. В 1673—1676 — воевода в Томске. Сохранилась грамота (от 30 нояб. 1678) из Сибирского приказа томск. воеводе П. Л. Львову, в к‑рой, в частности, сообщалось: «Во 184 [1676] году писал к нам, великому государю, из Томского воевода князь Данила Борятинской. — Во 183- де году писал-де к нему в Томской ис Красноярского воевода Алексей Сумороков: приходил-де в Красноярской калмытцкого тайши Кегеня-кутухты бухаретин Обжи-мулла, а на съезжем дворе ему говорил: прислал-де ево в Красноярской Кегень-кутухта и велел говорить, чтоб-де у руских людей с ево людьми ссоры и задору не было, а от ево-де калмыцких людей и от киргиз под сибирские города и на уезды воинских людей не будет... Да в том же-де во 183 году приехали в Томской из Мугальские земли от Сайнкана, которой-де преж сего писался Лаузаном- царевичем, да черных калмыков от тайши Донжина посланцов 7 человек, а в допросе сказали: мугальской-де и черных калмыков и Кегень-тайши стоят с своими со многими улусными людьми от киргиз в ближних местех — на Кемчике и по Ануе-реке и по Абакану». В 1678 пожалован в окольничие. В 1679 —воевода в Киеве. В 1682 подписался под соборным постановлением об уничтожении местничества. В 1685—1686 — воевода в Новгороде Великом. В 1687 участвовал в Крымском походе, затем был приглашён на раду, избравшую гетманом Малороссии И. Мазепу. В 1688 пожалован в бояре. В 1689 — воевода в Казани, затем был судьей Владимирского судного приказа. В 1695 — вновь воевода в Киеве. Вместе с братом Алексеем основал (1694) в г. Брянск Поликарпов монастырь, упразднённый в 1764. Умер в 1696 без потомства.

1694 Чертеж-карта земель по речке Полнице в Московском уезде. Рукоп. штрих. 65х41. Изображены: сельцо Сипягино, сельцо Заболотье, д.Пудово, дорога с Москвы в с.Сипягино, речка Полница, пруды, мост и плотина на пруде, сенные покосы, пустоши: Малые Лесницы, Берески, Лосенки, Верховье, Морозово, Борисово, Новые дворы, усадьбы Ивана, Петра да Бориса Наумовых. Из спорного дела боярина Д.А.Борятинского, а затем П.А.Борятинского с стольником И.В.Кокоревым о пустошах в Шахове стане.

32.21. Алексей Афанасьевич (1656,1681)

моск.двн.(1658) воев.Сургут(1681-)

После сельцо Шерапово находилось во владении у князей Данилы Афанасьевича и Алексея Борятинских.в 7205 (1697) г оно продано жене князя Прохора Долгорукова вдове Анне Юрьевне, урожден, кн. Борятинской, которая с этим имением в 7207 (1699) г. вышла замуж за Тихона Никитича Стрешнева (Вотч. Колл, по гор. Москве ст. л. кн. 37, № дела 2, л. 652). При них в селе Шарапове, на старом церковном месте, построена каменная церковь во имя Рождества Христова.

хх.21. Семён Афанасьевич

33.21. Иван Афанасьевич (1656,1669)

В 1658 г.— стряпчий, в 1665—1669 г.—воевода в Великих Луках, с 1668 г.—стольник

34.22. Пётр Никитич (1644,1656)

35.22. Иван Никитич

36.23. Степан Никитич (1635,1660)

С 1635 г.—стольник, в 1649 и 1659—1660 гг. — воевода на Усердце

37.23. Роман Никитич (1635,1669)

С 1635 г.—стольник. В 1648 и 1650 гг. — воевода на Олешне. В 1656—1657 гг. участвовал в походе на Ригу в полку царя Алексея Михайловича. В 1663— 1667 гг.—воевода в Торопце, в 1668–1669 гг.— воевода в Севске.

Вотчины: Вологодский у, Замошская вол, д Холмова, 24/55 Рузский у вол Юрьева Слобода, д Помочаева, 4/6

38.25. Григорий Петрович (1614,-1652)

ин.Герасим. вотч.-Вологда‑у.,Вязьма‑у.,Калуга‑у.,Москва‑у. ~

В 1619 г. участвовал в обороне Москвы от войск королевича Владислава. В 1620—1621 гг.—воевода в Яра иске, в 1635—1636 гг. был воеводой Алаторской засеки, возведенной для обороны от набегов крымских татар. В 1637 г. был воеводой передового полка. В 1638 г. был воеводой в Тю-мене, где в 1639—1642 гг. руководил строительством крепостных сооружений. В 1644 г.— воевода в Туле. В 1645 г. был назначен судьей Холопьего приказа. В 1646 и 1648 гг. — второй воевода в Новгороде

История деревни Федотово, села Троицкое

Троицкое-Ратманово, Ивашево Богородского уезда Московской губернии. 1623 — деревней Федотово по государевой грамоте владеет князь Барятинский Григорий Петрович (?-1652). Князь был воеводой в казанском пригороде Еранске (1620 г.), строил Алаторскую засеку (1636) и г. Тюмень, в котором был воеводой в 1639 ‑1642 годах. Затем был главным судьей холопьего приказа и новгородским воеводой.

1652 — после смерти князя Григория Петровича, своих детей не имевшего, деревню унаследовал сын его брата Семёна Петровича князь Федор Семёнович Барятинский (?-ок.1680) — стряпчий с 1652, стольник с 1653, голова. При нем построена первая Троицкая церковь и деревня Федотово стала селом Троицкое.

1694 — селом владеют сыновья Ф.С.Барятинского Василий(?), Семен (?-1722), Михаил и Фёдор.1705 — село покупает у братьев Барятинских Андриан Григорьевич Ратманов (?-1706).

Вотчины: Вяземский у, ст Серая Сторона, с цо Рыхлово 10/20 Вологодский у, Пелшемская вол, д Зубцово, 25/53, Московский у Доблинский ст, д Федотово, 3/4,

~ Анна (1618,1652)

39.25. КН. ФЁДОР ПЕТРОВИЧ БОРЯТИНСКИЙ, ПР. ГОРБУН (* ...., 1613, † 1667)

моск.двн.(1639,1658) жал.вотч.-Галич‑у.,Суздаль‑у.

князь, воевода, средний из 3 сыновей кн. П. А. Борятинского.

Родился около 1590 г. Впервые в источниках кн. Ф. П. Борятинский встречается в 1613 г. Из его челобитной от сентября 1613 г. следует, что он при Василии Шуйском имел

денежный оклад из Устюжской чети в размер 15 руб., никаких поместий и вотчин у него не было, а теперь его посылают в Новгород-Северский на службу к воеводе кн. Михаилу Петровичу Борятинскому. В челобитной кн. Ф. П. Борятинский просит дать ему деньги «четверной оброк» на 122 г. в Новгород-Северском из таможенных кабацких доходов. 7 октября 1613 г. эта челобитная была удовлетворена, и воеводе кн. М. П. Борятинскому была отправлена соответствующая грамота.2 Отличился в первых боях ноября – декабря 1613 г. Воевода кн. М. П. Борятинский отправил его с дворянами и детьми боярскими под Стародуб-Северский. В результате этого похода жители Стародуба присягнули царю Михаилу Романову. Вернувшись в Новгород-Северский, кн. Ф. П. Борятинский сразу же был отправлен в новый поход со служилыми людьми по отечеству и с казаками атамана Герасима Попова под

литовский город Гомель, «с литовскими людьми бился, языки и знамена и литавры поимал, и на том бою убили под ним конь».3 В книге сеунчей говорится, что гонцы-сеунщики с известием об

этой победе прибыли в Москву 22 января 1614 г. Здесь также приводятся подробности данного похода, сообщается о трех боях с литовскими людьми как под самим Гомелем, так и в его окрестностях. Наградой молодому воеводе были чарка,

камка и сорок куниц.4 В Расходной книге товарам Казенного приказа и вещам говорится, что данные награды были выданы кн. Федору Борятинскому и остальным сеунщикам 28 января 1614 г.5 Видимо, эта поездка в Москву продолжалась недолго, и уже в феврале 1614 г. он был снова отправлен в Новгород-Северский. За эту службу молодой воевода получил придачу к окладу в размере 10 руб. 15 февраля 1614 г. из Москвы была послана грамота воеводе кн. М. П. Борятинскому о выдаче кн. Ф. П. Борятинскому в Новгород-Северском нового жалования за 122 г. в размере 25 руб. из кабацких и таможенных доходов.6

В сентябре 1616 г. ему было указано ехать в Торжок и там

собирать дворян и детей боярских, чтобы потом отвести их в Ржев к кн. Никите Петровичу Борятинскому (младшему брату воеводы Новгород-Северского кн. М. П. Борятинского).7 Князь Ф. П. Борятинский не только собирал служилых людей, но и имел при себе большую сумму денег, которую должен был им раздать. В октябре 1616 г. мы видим кн. Федора Борятинского уже в Дорогобуже, куда из Ржева со своим войском прибыл воевода кн. Н. П. Борятинский. В октябре – начале ноября 1616 г. наш герой потерпел поражение под

Дорогобужем от польского отряда под командованием полковника Гадуна. В Разрядах отмечено: «Как пошел из Твердилиц полковник Гадун, и князь Никита (Борятинский. – Я. Р.) послал из Дорогобужа на него ратных людей и с ними племянника своего Федора Горбунца-Борятинского, и сошлись

с Литовскими людми от Дорогобужа верст с пятнадцать. И Литовские люди государевых людей побили и поимали, а князь Федор прибежал в Дорогобуж».8

Ф. П. Борятинский-Горбун (Горбунец) в период, когда королевич Владислав штурмовал Москву осенью 1618 г., был еще жильцом. Он участвовал в обороне Москвы вместе со старшим братом Григорием, который в то время был уже дворянином московским. В Осадном списке Ф. П. Борятинский записан 17‑м в списке жильцов, которые «были по полкам» (указан между И. П. Огаревым и Ф. Ф. Уваровым). За осадное сиденье он был пожалован вотчинами по данным писцовых книг

в Галицком уезде (Усольская волость, Окологородный стан), в Калужском уезде (Подгородный стан), в Суздальском уезде (Тейков и Салмыш станы). Возможно, что какие-то из этих земель, как и земли в Луховском уезде, это владения его полного тезки — Ф. П. Борятинского-Борца. В Приложениях к Осадному списку и в указателе оба Федора Петровича Борятинских (Борец и Горбун) объединены, так что трудно выяснить, какие именно земельные владения были у Борятинского-Горбуна, а какие – у Борятинского-Борца.9

В Расходной книге Устюжской чети в 1618/1619 г. он отмечен как четвертчик этой Устюжской чети с окладом 30 руб.10 Аналогичный его оклад указан и в следующем году.11 Скорее всего, за московское осадное сиденье жилец кн. Ф. П. Борятинский был повышен в чине и стал дворянином московским, как и его старший брат Григорий. В «Наличном» боярском списке 1624 г. среди московских дворян между Василием Колычевым и Богданом Воейковым записан «Князь Федор Меншой княж Петров сын Борятинской».12 Здесь, видимо, дьяки специально указали «Меншой», чтобы отличить его от Ф. П. Борятинского-Борца, которого в дальнейшем мы не увидим в боярских списках. 31 июля 1627 г. при путешествии царя Михаила в Симонов монастырь (празднование Происхождения Честного креста) кн. Ф. П. Борятинский оставался дневать и ночевать в Москве вместе с боярами М. Б. Шеиным и кн. Д. И. Мезецким (в списке дворян московских записан между

А. А. Мячковым и кн. С. А. Шеховским).13 За период 1627–1631 г. в боярских списках против фамилии кн. Ф. П. Борятинского не стоят никакие пометы, которые бы говорили о службах в разных городах или о выполнении каких-либо особых поручений. Видимо, все это время он оставался в Москве.14

21 января 1635 г. был назначен воеводой в далекий сибирский город Тару. Его помощником состоял Григорий Андреев (Агеев, Авдеев) Кафтырев.15 В 1636 г. состав гарнизона Тары в Разрядах уточнен. Добавлено 3 подъячих, уточнено, что ранее было 27 иноземцев, «Литвы, Черкас и Немец», а дополнительно прислано из Нижнего Новгорода 100 «Черкас и Немец» (в итоге получилась указанная ранее сумма в 127 чел.). По-прежнему видим 53 Литовского списка казаков и 72 конных казака. Есть уточнения насчет стрельцов. Оказывается, ранее было 103 старых стрельца, а теперь вновь присланы из далекой Вологды 200 стрельцов (получаем прежнюю сумму в 303 стрельца). Количество пеших казаков, пушкарей и юртовских татар не изменилось (102, 10 и 46).16 Можно предположить, что эти дополнительные воинские контингенты стрельцов и иноземцев были отправлены на Тару в связи с обострением русско-калмыцких отношений, а время их отправки совпадает с отъездом в Сибирь новых воевод, в том числе кн. Ф. П. Борятинского. Одновременно дополнительные войска для укрепления сибирских гарнизонов были отправлены в Тобольск (стрельцы из Устюга и Каргополя) и в Тюмень (стрельцы из Холмогор).

Некоторые подробности отправки служилых иноземцев в Сибирь из Нижнего Новгорода мы узнаем из отписки Тимофея Васильевича Шушерина и ответной царской грамоты ему в Соликамск. Т. В. Шушерин именно в 1635 г. сопровождал в Тобольск 140 служилых иноземцев из НижнегоНовгорода, многие из которых были с женами и детьми. Не исключено, что до Соликамска воеводы сибирских городов ехали вместе с ними. В Соликамске иноземцы задержались почти на полгода, не желая ехать дальше.17 Но, как видим, они потом добрались до Тобольска, а часть из них

(100 чел.) тобольский воевода отправил в Тару. Служба в Сибири для кн. Ф. П. Борятинского, как и для других сибирских воевод, продолжалась 4 года. В декабре 1638 г. были назначены новые воеводы в Сибирь во главе с воеводой Тобольска кн. П. И. Пронским. На Тару получил назначение стольник В. А. Чоглоков (память в Казанский приказ была отправлена 24 декабря).18 О службе кн. Ф. П. Борятинского в Сибири и о взаимоотношениях его со вторым воеводой Тары Григорием Кафтыревым сохранился любопытный документ в столбцах Сибирского приказа, из которого мы узнаем, что в 1636–1639 гг. производился сыск по поводу злоупотреблений и раздоров этих двух воевод. При этом Ф. П. Борятинский обвинял своего помощника «в намерении убить его».19

В 1638 г. кн. Ф. П. Борятинский имел двор в Москве на Покровке. Рядом находился двор боярина И. Н. Романова, царского дяди.20 В 1640 г. кн. Ф. П. Борятинский указан одним из воевод у засек на южной границе. В Дворцовых разрядах отмечено, что «у Орловских ворот воевода князь Федор княж Петров сын Борятинский да голова».21 В конце 1640 г. мы видим его уже в Москве. 24 февраля 1641 г. дворянин кн. Ф. П. Борятинский дневал и ночевал на государевом дворе с боярином Ф. И. Шереметевым во время отъезда царя в село Покровское.22

В июне 1641 г. он был послан на службу в новый город Атемар. 12 июня была послана память в Устюжскую четь к дьяку Пантелею Чирикову о выдаче государева жалованья «для атемарской службы князю Федору княж Петрову сыну Борятинскому оклад ево сполна». Он по-прежнему был четвертчиком Устюжской чети. По боярской книге 1640/1641 г. его оклад составлял 55 руб.23 За 20 лет, прошедших со времени окончания Смуты, он увеличился на 25 руб. Видимо, это была награда за службу на воеводстве в Таре и на засечной черте. В 1644 г. кн. Ф. П. Борятинский отмечен в разрядах в качестве объезжего головы для огней в Москве в Китай-городе, он должен был следить за противопожарной безопасностью и соблюдением порядка в своей зоне ответственности. Царский указ о назначении новых объезжих голов был подписан 28 апреля 1644 г.24 В боярском списке 1643/1644 г. против его фамилии стоит помета: «Князь Федор княж Петров сын Борятинский. В объезде. Здесь».25 Это свидетельствует о том, что в том году никаких длительных командировок у него не было.

Будучи воеводой Саратова, кн. Ф. П. Борятинский встречал и провожал знатных гостей. Летом 1648 г. в Саратове останавливались возвращавшиеся домой из Персии посланник Григорий Васильевич Булгаков с подъячим Ягупом Бреевым и толмачом Афанасием Цвиленевым. В 1649 г. в Саратове были русские послы кн.Савелий Иванович Козловский и дьяк Иван Зиновьев, возвращавшиеся из Персии вместе с не дошедшими

до Индии гонцами Никитой Сыроежкиным и Василием Тушкановым. В том же году через Саратов в Москву направлялось объединенное грузинское посольство царя Теймураза и имеретинского царя Александра III, а также персидское посольство шаха Аббаса (посол Магмет Кулы-бек), с которым вместе прибыл посол от правителя Шемахи. Обе-

спечение безопасного плавания всех этих посольских караванов являлось одной из главных задач воеводы Саратова, особенно, учитывая грабежи на Волге воровских казаков и очередное нападение враждебных калмыков на городские окрестности. Ко времени воеводства кн.Ф. П. Борятинского относится появление в Саратове казанского таможенника и первая успешная попытка освоения сухопутного торгового пути из Саратова в Москву индийскими купцами. Состав Саратовского гарнизона при воеводе кн. Ф. П. Борятинском оставался практически таким же, как и 10 лет назад. Сведения приводятся по состоянию на 1651 г., но они вряд ли были другими год – два назад.26 Первыми помощниками воеводы были 18 детей боярских и 3 стрелецких сотника. Из этих 18 детей боярских мы пока знаем только имена двоих. Это Федор Ховрин и Иван Желебин, которого еще при воеводе кн. Ф. П. Борятинском сменил

Иван Микулин. Впервые приводятся сведения о наличии 4‑х подъячих, которые помогали воеводе в хозяйственных делах. Стрельцов было 400 чел. (100 конных и 300 пеших), здесь также находились годовальщики из разных Поволжских городов. Если добавить сюда 6 пушкарей и 2 сторожа, то

получим без годовальщиков 433 чел.

После прибытия в Саратов в 1650 г. сменщика Василия Григорьевича Феофилатьева кн. Ф. П. Борятинский возвратился в Москву. В апреле 1651 г. мы видим его в свите царицы во время царского похода в Хорышево.27 В 1656–1658 гг., как отмечал Г. А. Власьев, кн. Ф. П. Борятинский «отправлял должность по денежному сбору». Г А. Власьев ссылается на

«справку разрядного архива д.а.66». Эту информацию можно дополнить. Накануне войны с Польшей за Смоленск и Украину был создан специальный приказ Денежного сбора, который должен был заниматься финансированием армии в этой тяжелой

войне. Со всех людей, кто занимался торговыми промыслами, включая даже стрельцов и пушкарей, служилых иноземцев, не говоря о посадских людях и крестьянах, предписано «с их животов и промыслов собрать десятую денгу, с рубля по гривне».28 В марте 1654 г. во главе приказа Денежного сбора поставили боярина князя Михаила Петровича Пронского, помощником которого был окольничий Иван Васильевич Олферьев и два дьяка (Иван Байбаков и Григорий Нечаев).29 Однако уже через два месяца в мае 1654 г. вместо И. В. Олферьева помощником к кн. М. П. Пронскому был назначен кн. Ф. П. Борятинский, а уже в конце 1654 г. кн. Ф. П. Борятинский стал судьей приказа Денежного сбора, заменив на этом посту кн. М. П. Пронского, который умер от чумы 11 сентября 1654 г. Ему помогали дьяки Иван Прокопьевич Байбаков и Анисим Грибов, который сменил Григория Нечаева. Только в октябре 1658 г. кн. Ф. П. Борятинского сменил на этом посту боярин кн. И. Б. Репнин.30

Осенью 1658 г. он уже находился на воеводстве в Севске. К моменту отправки кн. Ф. П. Борятинского в Севск на Украине уже шла настоящая гражданская война, так называемая «Руина» между сторонниками Москвы и изменником гетманом Иваном Выговским, который пытался укрепить свою власть с помощью союза с поляками и крымскими татарами. В это время уже был заключен Гадячский договор гетмана Выговского с Польшей (6 сентября 1658 г.), полностью аннулирующий все статьи Переяславской рады 1654 г. Сторонники Выговского вместе с татарами начали нападения на пограничные русские земли.В декабре 1658 г. из Москвы к новому гетману Ивану Выговскому были отправлены посланники майор Григорий Васильевич Булгаков и подъячий Фирс Байбаков. В статейном списке Г. Булгаков указывал, что 3 января 1659 г. они приехали в Севск. Обстановка на юге была сложная. Соседний с Севском Глухов, а также Конотоп, были заняты казаками-изменниками, которые «безпрестанно» нападали на Севский уезд: «Прибегают и всяких людей в полон емлют». Они едва не убили отправленного к ним для принятия присяги полковника Абрама Лопухина. Воевода кн. Ф. П. Борятинский посоветовал посланникам Булгакову и Байбакову ехать в Путивль для безопасности 8через Рыльск75.

6 января 1659 г. в Севск был отправлен столь9ник Василий Иванович Хилков «для обереганья от изменников от черкас». Он должен был стать полковым воеводой в Севске, а в товарищах к нему велено быть в Севске осадному воеводе кн.Ф.П.Борятинскому. Через неделю 13 января в Севск был послан главный воевода кн. А. Н. Трубецкой76. Служба кн. Ф. П. Борятинского в Севске продолжалась недолго. 12 мая 1659 г. в Москве были на отпуске у государевой руки новые воеводы Севска. Полковым воеводой был назначен

стольник Михаил Михайлович Дмитриев вместо

кн. В. И. Хилкова, а осадным воеводой – Ми-

хаил Федорович Скрябин «на княж Федорово

место княж Петрова сына Борятинскаго»77. В

конце мая – начале июня 1659 г. смена воевод в

Севске уже произошла, и кн. Ф.П. Борятинский

вернулся в Москву. Трагические события под

Конотопом в конце июня 1659 г., когда русская

армия кн. А. Н. Трубецкого потерпела поражение

и отступила в Путивль, произошли без участия

кн. Ф. П. Борятинского.

Сведений о дальнейшем прохождении службы кн. Ф. П. Борятинского в течение четырех лет (1660–1663 гг.) пока не найдено. В справке из Разрядного архива, которую привел Г. А. Власьев, отмечено, что кн. Ф. П. Борятинский находился «в 1664 г. в Серпухове, Туле и Кашире для высылки

московских чинов к Москве, а городовых дворян по своим местам»78. Последнее место службы кн. Ф. П. Борятин-

ского – г. Суздаль. В окрестностях этого города

были его многочисленные вотчины.

75 См.: Посольство майора Григория Булгакова и подъяче-

го Фирса Байбакова к гетману Ивану Выговскому. 1658,

декабря – 1659 февраля : Статейный список // Акты,

относящиеся к истории Южной и Западной России

(далее – АЮЗР) : в 15 т. Т. 7 : 1657–1663, 1668–1669.

СПб., 1872. С. 264. 76 См.: Дополнения к 3‑му тому Дворцовых разрядов, из-

даваемых по высочайшему повелению 2‑м отделением

собственной ЕИВ канцелярии. СПб., 1854. Стб. 164. 77 Там же. Стб. 187–188.

Возможно, кн. Ф. П. Борятинский был назна-

чен воеводой в Суздаль в 1666 г. Обнаружена пока

только одна грамота, адресованная кн. Ф. П. Бо-

рятинскому как воеводе Суздаля. Она датирована

31 августа 1666 г. В ней ему предписывалось

найти из местных посадских жителей или из

крестьян охочих людей, кто бы захотел взять на

откуп новый кружечный двор, построенный в

Ярополчской волости соседнего Владимирского

уезда. Предусмотрен был и запасной вариант,

если не будет желающих взять этот кружечный

двор на откуп. В этом случае земский староста и

посадские люди должны были «выбрать в головы

тотчас самого лутчего и пожиточного и прав-

дивого человека», которому можно было верить.31

Умер в 1667, умер, его жена Мария в

этом году указана как вдова, которая получила на

прожиток земли мужа 170 четей в Суздальском

и Галицком уездах, а 263 чети отданы сыну, кн.

Ивану Борятинскому. Оставив единств. сына — Ивана.

Зе-

мельные владения нашего героя находились в Мо-

сковском, Суздальском, Галицком уездах. В 1618 г.

по государевой грамоте и по разделу с кн. Никитой

Борятинским кн. Ф. П. Борятинский получил де-

ревню Федотову в Московском уезде, которая по-

том стала селом Троицким. В 1628–1630 гг. за ним

числились земли в Суздальском уезде (половина

села Сахатова и ряд пустошей), всего 190 четей.

В 1641 гг. после возвращения из Тары даны ему

земли в Галицком уезде, 5 деревень, 200 четей.

В 1650 г., через год после окончания службы в

Саратове, он получил в Суздальском уезде часть

земель кн. Ивана Семеновича Борятинского в селе

Ивачево – 100 четей. Вдова Мария в 1672 г. отдала

сыну Ивану Федоровичу земли в Галицком уезде

(5 деревень) и в Суздальском уезде (2 деревни и

2 пустоши, 170 четей).32

∞, Маpия.

40.25. Семён Петрович (1620,–1667)

моск.двн.(1639,1658). В 1632 г. был полковым воеводой в Кромах .

~ Василиса Лавpентьевна ( ум. 1.11.1691).

Анастасия Михайловна

~ 1) стольник Никита Войнович Пушкин;

~ 2) стольник Данила Семенович Яковлев.

41.29. Фёдор Никитич (1636,–1669/70)

князь, стольник (с 1636) и воевода, старший из 2 сыновей кн. Н. П. Борятинского от брака с некой Афимьей (Евфимией). В 1647—1648 служил воеводой на Усерде, в 1651 — в Мценске. 1658 — в боярской книге оклад ему с придачами помесной 1000 чети, денег 85 рублев. В 1658 по приказу гл. воеводы кн. Н. И. Одоевского должен был в качестве головы идти на помощь отряду воеводы кн. Ю. А. Долгорукого, но по местническому делу отказался под тем предлогом, что ему «невместно» быть там только головой. В 1662—1664 — городовой воевода в Брянске. Умер в 1670 без потомства.

За ним состояло Рязанского у. Каменского ст. в с. Яблокове 44 двора и 127 душ, Московский у, Торокманов ст с‑цо Кленово, 15/24, Суздальский у, ст Матня, с Малечкино, (дв вотч —1ч), 104/254.

Фёдор Никитич Барятинский был одним из крупнейших ктиторов Московского Златоустовского монастыря. В 1666 г. он пожертвовал в эту обитель серебряные сосуды с воздухами, два колокола: благовестный весом в 114 пудов, второй — в 40 пудов (общая сумма вклада 920 руб.)33, и его род внесён в синодик этого монастыря.34

~ 1) кнж. Ирина Михайловна Козловская (ум. 26.6.1648). «Лѣта 7156 (1648) iyнiа 26 числа преставися раба Божiя княжна Ирина, князь Михайлова дочь Григорьевича Козловскаго, жена князь Ɵеодора Никитича Барятинскаго (Ярославль, Спасо-Преображенскiй монастырь, въЧудо-творской церкви, въ 1820-хъ годахъ разобранной. — А. Нилъ, Ярославскiй Спасо-Преображенскiй Монастырь, 12; Ӏеромонахъ Владимiръ,

Ярославскiй, Спасо-Преображенскiй Монастырь, 98).

~ 2) Дарья Борисовна Пушкина (Мария), дочь Бориса Григорьевича Сулемшина Безногого Пушкина

42.29. Юрий Никитич (1636,–1685)

вотч.-Воротынск‑у.,Кашин‑у.,Москва‑у.,Переяславль‑у.,Ростов‑у.,Рязань‑у.,Суздаль‑у.,Юрьев‑у.,Ярославль‑у.

боярин и воевода. С 1635 г. — стольник, с 1663 г. — окольничий, с 1671 г. — боярин. С 1642 г. был на военной службе воеводой в разных полках и городах. В 1653 г. был направлен с посольством в Литву. В 1655 г. под городом Боцисовом разбил литовские войска и в том же году, вместе с князем С. А. Урусовым (у которого он был вторым воеводой), разбили польские войска под Верховичами и вышли к Вильно. В 1658 г. был на службе в Киеве, где, совместно с боярином В. Б. Шереметевым, командовал войсками, расположенными в Малороссии. При этом он показал себя храбрым и деятельным полководцем. В 1660 г., после отъезда Шереметева из Киева, остался в нем первым воеводой. В 1670—1671 гг. принял большое участие в подавлении восстания, руководимого С. Т. Разиным. С 1671 г. находился при дворе. В 1682 г. подписался на решение Собора об уничтожении местничества.