Общие сведения

Монастыревы — боярский род, потомки князей смоленских, потерявшие титул после приобретения вотчин на территории Белозерского княжества в XIV веке. Монастыревы в массе весь XV век служили в Верейско-Белозерском уделе, и многие из них занимали очень видные места. Таким образом, карьера Монастыревых убедительно подтверждает то, что мы можем наблюдать вообще в XV в., — тесную связь между службой людей и их землевладением. За сто почти лет службы удельным князьям Монастыревы размножились, раздробили свои вотчины в семейных разделах и не могли вследствие этого не измельчать, так как все их интересы и вся их жизнь замыкались в узких пределах белозерского захолустья. За это время мы не имеем никаких указаний на то, чтобы кому-либо из Монастыревых удалось приобрести вотчину за пределами Белоозера.

Когда в 1397 г. на Белоозеро пришел Кирилл и положил основание своему монастырю, а в следующем году его друг Ферапонт основал свой монастырь, то Монастыревы оказались близкими соседями обоих монастырей и естественно были вовлечены в орбиту их религиозного и хозяйственного влияния. Однако, вопреки ожиданию, соседство этих монастырей в течение всего XV в. не оказывало того разрушительного влияния на землевладение соседей, которое мы часто наблюдаем в других местах. До нас дошло довольно много актов и косвенных указаний относительно земельных сделок Монастыревых и на их дарения этим монастырям, но все эти сделки не выходят за пределы нормальной мобилизации земель; вкладов же немного, и самые вклады невелики. Ликвидация в 1485 г. Верейско-Белозерского удела и присоединение Белоозера к великому княжению очень существенно изменили положение белозерских вотчинников. Перед ними не только открывалась, но и становилась неизбежной широкая арена общерусских интересов и службы великому князю, со всеми выгодами и невыгодами в политическом и экономическом отношениях по сравнению с тем временем, когда они жили интересами белозерского удела. Им предстояла нелегкая за¬дача найти себе приличное место в иерархически сложной и многочисленной толпе старых великокняжеских слуг. Служба великому князю, с одной стороны, открывала возможность получения поместья, но, с другой стороны, она отрывала от родных гнезд и создавала новые связи и интересы в Москве.

Провинциал переставал дорожить своими измельчавшими вотчинами и легче, чем раньше, стал разделываться с ними. B 1570 г. в числе других софьян были казнены Циплятевы, Мусоргские и Монастыревы, а затем были взяты в опричнину вотчины Монастыревых, а сами они выселены в разные города — в Смоленск, Вологду, Ржеву Пустую.

Bce вотчины Монастыревых, которые не были прибраны к рукам монастырями, были отобраны на государя. После этого можно говорить о лицах, семьях или фамилиях рода Александра Юрьевича Монастыря, но история его рода, как такового, окончилась вместе с ликвидацией его белозерской вотчины.

По родословной покупка вотчины произошла еще тогда, когда Александр Монастырь «был невелик», видимо был юношей или ребенком. Продавцами вотчины выступают князья Федор и Роман.

Как выяснено выше, вотчина Монастыревых появилась гораздо раньше 1380 года, поскольку еще до 1378 г. уже внучка Александра Монастыря получила в приданое часть родовой вотчины. Еще А.И Копанев отметил, что имена Федор и Роман были у сыновей белозерского князя Михаила Глебовича. Однако он не стал отождествлять их с белозерскими князьями упоминаемыми в родословной Монастыревых. Тем не менее, родословная Монастыревых отразила специфическую ситуацию, сложившуюся в Белозерском княжестве на рубеже XIII-XIV вв. – то время, когда жили два названных князя. Федор и Роман были детьми белозерского князя Михаила Глебовича. Сам Михаил был единственным сыном первого белозерского князя Глеба Васильковича и Феодоры Сартаковны. В летописях о нем имеется не очень много сведений. В общих чертах жизненный путь князя отмечен следующими событиями: родился в 1263 г., по договоренности своего отца с ярославским князем Федором Ростиславичем в 1277 г. женился на дочери последнего, после смерти отца в 1278 г. на некоторое время потерял Белозерское княжество, но в 1285 г. в результате компромисса между ростовскими князьями вернулся на отцовский стол. Умер Михаил Глебович в 1293 г. во время возвращения из Орды. Похоронен в Ростове. По родословным у него было два сына Федор и Роман. Необходимо подчеркнуть два важных момента: Михаил умер сравнительно молодым – ему было всего 30 лет, а его старшему сыну в 1293 г. могло быть не более 15. Хотя ни летописи, ни другие источники не сообщают дат рождения сыновей Михаила Глебовича можно допустить, что Федор родился в период между 1277 г., когда женился Михаил Глебович, и 1292 г., поскольку в 1293/94 г. Михаил умер, а к этому времени должен был еще родиться его младший сын Роман. Исходя из даты женитьбы Федора (в 1302 г. он женился на дочери хана Ильбасара, сына Тохты), эти хронологические рамки можно несколько сузить. Вероятно, к 1302 г. Федор уже достиг совершеннолетия, а, следовательно, родился не позднее 1288 г. Даже если относить время рождения Федора Михайловича к десятилетию между 1278 и 1288 гг. становиться очевидным, что в 1293 г. оба наследника белозерского стола (и Федор и Роман Михайловичи) были очень молоды. Если старший из них теоретически уже мог быть совер-шеннолетним (14–15 лет), то младший еще точно был ребенком. Тем не менее, летописи не сообщают ничего, что могло бы навести на мысль о потере юными княжичами отцовского стола (как это произошло в схожей ситуации с их отцом Михаилом Глебовичем). Уместным будет предположить, что юные князья некоторое время оставались под опекой своей матери – дочери ярославского князя Федора Ростиславича, и, следовательно, под патронатом самого Федора Ярославского (вплоть до его смерти в 1299 г.), а родственными связями белозерских князей с Федором Ярославским можно объяснить, то, что они даже в период своего несовершеннолетия не потеряли княжество. Вероятно, именно к этому времени, а точнее к рубежу XIII и XIV вв. относится известие родословной Монастыревых о покупке вотчины у белозерских князей. Это предположение может быть подтверждено хронологическими расчетами. Александр Монастырь был не только современником Федора и Романа белозерских, но и, вероятно, их ровесником, поскольку во время приобретения вотчины, он, как и князья «был невелик».

Следующее поколение белозерских князей и Монастыревых так же было ровесниками. Белозерский князь Федор Романович участвовал в походе на Тверь в 1375 г. и Куликовской битве. Старший сын Александра Монастыря Дмитрий Александрович погиб в битве на Воже (1378 г.). И Федор Романович и Дмитрий Александрович к моменту гибели уже имели взрослых детей: у Федора Романовича был сын Иван, так же погибший в Куликовской битве, а у Дмитрия Александровича было пятеро дочерей уже выданных замуж. Кроме того, внуки Федора Михайловича Юрий, Афанасий, Семен и Иван Васильевичи были современниками внуков Александра Монастыря Федора и Григория Ивановичей и Василия и Дмитрия Васильевичей.

Родословная Монастыревых достоверно отражает ситуацию во время формирования вотчины – когда продавцами выступили белозерские князья Федор и Роман Михайловичи (видимо находившихся под опекой матери-дочери Федора Ростиславича).

Судя по всему, именно Федор Чермный «пролоббировал» пожалование гигантской вотчиной на Белозерье другого своего родственника — дорогобужско-медынского(?) князя Юрия Святославича (по родословным они были женаты на сестрах), предка Монастыревых. Среди смоленских князей, живших в 13 в. одна из редакций родословных книг упоминает двух персон по имени Святослав. Первый из них — это несомненно Святослав Мстиславич Романовича, а второй — некий «Святослав другой, во крещении Стефан», чье происхождение можно установить лишь предположительно (потомок или Мстислава Романовича, или Владимира Рюриковича). Возможно, именно он и является предком Монастыревых. 1

Джерело:

Историческая география

Самые большие владения Монастыревых находились на юг от Белоозера, в быв. Надлорожском стану, занимая почтя весь бассейн р. Ковжии земли выше впадения Ковжи в Шекену с ценными рыбными ловлями. Владения состояли из нескольких участков разной величины. B бассейне Ковжи Монастыревы владели очень крупным массивом, а затем им принадлежали по р. Шексне и на восток от Белоозера сенные покосы, рыбные ловли и лесные угодья. Центром владения в бассеЙие Ковжи были с. Старая Ерга, Воскресенское то‑ж, яа восток от Ерги — дер. Павлова, на юг — с. Романово (жребий Романа Мусорги Монастырева), и на запад — дер. Кнутово (доля Александра Кнута). Ha север от с. Ерги лежало с. Ивановское Блиновых (доля Даниила Блина). Ha истоках Ковжя находились селения: Судаконо, вотчина боярина Ив. Ф. Судака Монастырева, и рядом с ним Семеново Раменье и Елизарово Раменье, вотчины Семена и Ивана Елизаровичей Цнллятевых. По другой стороне Ковжи Монастыревым принадлежали села Никольское и Троицкое и деревни Княжая и Пантелеймонова. Вероятной вотчиной Василия Ерша Судакова можио считать существующую ныне дер. Ершову яа берегу Азадского озера, хотя в актах мы не имеем на то указаний. Перечисленные селения, под теми же названиями, существуют доныне.

Синодіки

Синодик Спасо-Преображенского монастыря г. Рязани

«Род Никиты Васильевича Оладьина: князя Юрья, Александра, Дмитрея убиеннаго, Ивана, Василия, Данила, Льва, Феодора, Григория, Ивана, Федора, Василья»

Джерело: Вышенский паломник. 1998. № 1 (6). С. 87. Л.99.

Родословцы

Родословная роспись Мусоргских (1686–88 гг.).

(Л. 125) К великому князю Семеону Ивановичу Гордому приехали служить из Дорогобужа князь Федор Святославич да с ним брат его меншой князь Юрьи. У князь Юрьи сын князь Александр. А жил тот князь Олександр в монастыре у бабки своей княгини Настасии, и по тому прозвали его князь Александр Монастырь.

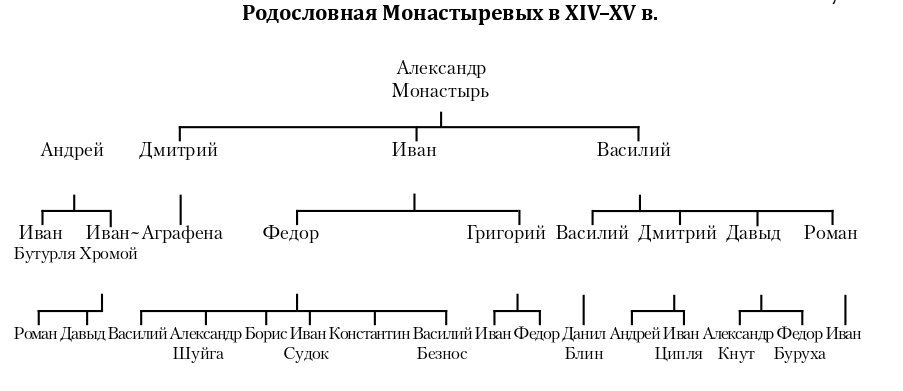

А у Олександра Монастыря были три сына: Дмитрей – бездетен, убит на Воже, да Иван, да Василей. И от Ивана да от Василья пошли Монастыревы. А Иван был у князя Ондрея Дмитриевича в боярех.

А у Ивана два сына: Федор да Григорей. А у Федора: Василей – бездетен, да Олександр Шулга, да Борис – бездетен, да Иван Судок – был у князя Ивана Андреевича в боярех, да Костянтин – убит на Суздолском бою, да Василей Безнос – а был у князя Михаила Ондреевича в боярех.

А у третьего сына Александрова Монастыря у Василья 4 сына: Василей, да Дмитрей, да Иван Цыплетев [1].

РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 869. Л. 125. Копия 1797 г.

1. Далее в ркп. помета: Под сим значат имена фамилии Мусорских.

Генеалогия

І генерація

В. КН. СВЯТОСЛАВ-СТЕФАН ……. СМОЛЕНСКИЙ

Среди смоленских князей, живших в 13 в. одна из редакций родословных книг упоминает двух персон по имени Святослав. Первый из них — это несомненно Святослав Мстиславич Романовича, а второй — некий «Святослав другой, во крещении Стефан», чье происхождение можно установить лишь предположительно (потомок или Мстислава Романовича, или Владимира Рюриковича). Возможно, именно он и является предком Монастыревых.

ІI генерація

1. ЮРИЙ СВЯТОСЛАВИЧ ДОРОГОБУЖСКИЙ И МЕДЫНСКИЙ

брат или двоюродный брат Федора Святославича Вяземского и Дорогобужского.

— князь Юрий женился на дочери Василия Ярославского.

сын князя Юрия — Александр жил у своей бабки Настасьи в монастыре и купил вотчину на Белеозере у Федора и Романа Михайловичей.

Судя по всему, именно Федор Чермный «пролоббировал» пожалование гигантской вотчиной на Белозерье другого своего родственника — дорогобужско-медынского(?) князя Юрия Святославича (по родословным они были женаты на сестрах), предка Монастыревых.

∞, …… ВАСИЛЬЕВНА ЯРОСЛАВСКАЯ.

ІII генерація

2/1. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЬ

«Род Монастырев по родословцу из собрания графа Румянцева»: В лето 6853-го князь великий Семен Гордый женился у князя Федора у Святославича. Приехал к великому князю Семену служить князь Федор Святославич с Вязьмы и с Дорогобужа, и князь великий дал князю Федору в вотчину Волок со всем. И князь великий Семен свою великую княгиню отослал к отцу, ко князю Федору Святославичу и велел ее замуж дати. И князь Федор дал ее замуж за князя за Федора за Большого за Красного за Фоминского. И князь Федор прижил с нею четыре сыны.

А у князя Федора Святославича брат был меньшой князь Юрьи, а женился – княж Васильеву дочерь Ярославского понял. За Василием за Ярославским сестра была великого князя Настасия, а другая была за князем Федором за Белозерским, княгиня Феодора. И княгиня Настасья Ярославская овдовела, а дала дочерь свою за княж Федорова брата Святославича за меньшого за Юрья. И князь Юрья не стало в животе, а остался у него сын князь Олександр, невелик. И княгиня Настасья внука своего князя Олександра взяла к себе, а купила вотчину на Белеозере у сестры своей у княгини Феодоры у Белозерские и у ее детей, у Федора да у Романа, а дала внуку своему князю Олександру. А сама княгиня Настасья постриглась, а внука своего князя Олександра вскормила у себя в монастыре и потому прозвали его князь Александр Монастырь.»

Судя по расположению Ерги и остальных вотчин Монастыревых, первоначально они составляли единый комплекс, а, следовательно, были унаследованы Дмитрием, Иваном и Василием Александровичами Монастыревыми от своего отца Александра Монастыря, т.е. задолго до 1380 г. Вотчины Монастыревых шли по правому берегу Шексны – на юге гранича с Череповской волостью и владениями Лихоревых, а на севере доходили до Озацкой и Карголомской волостей. На западе соседями Монастыревых были белозерские князья старшей ветви (потомки Юрия Васильевича Согорского – Андомские и Вадбольские). Обширная и непрерывная полоса владений Монастыревых свидетельствует о ее образовании еще до выделения отдельных ветвей Монастыревых, т.е. относится ко времени жизни Александра Монастыря. Поскольку других вотчин подобного масштаба на Белоозере ни в XIV, ни в XV вв. не было, получается, что именно Александр Монастырь был первым владельцем этой вотчины.

Если бы он унаследовал ее от отца (при условии, что кроме Александра были и другие наследники мужского пола), то вотчина была бы разделена между Александром и его братьями, а значит, по соседству с вотчинами Монастыревых находились бы не менее крупные владения других землевладельцев. Поскольку, как уже отмечалось выше, таких вотчин не только вблизи, но и на всей остальной территории Белозерья не было, то очевидным становится вывод о том, что именно Александр Монастырь стал не только основателем фамилии Монастыревых, но и положил начало обширному землевладению этого рода.

Таким образом, родословная достоверно фиксирует имя первого обладателя земельных богатств рода Монастыревых – им был Александр Монастырь. Остается определить, когда он мог приобрести столь обширную вотчину.

ІV генерація

3/2. КН. ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЕВ

был одним из четырех великокняжеских бояр, принимавших участие заключении договора с Ольгердом в 1372 г.

В 1378 г. он погиб в сражении на Воже. Браки его дочерей, скорее всего, были заключены еще при его жизни и свидетельствуют о том, что он принадлежал к верхушке московского боярства. служил вел. кн. Дмитрию Донскому. В 1378 г. вел. кн. Дмитрий Иванович послал Д. А. Монастырева во главе московской рати отразить нападение татар. На р. Воже Д. А. Монастырев разбил наголову татар и сам был убит в бою.

Кроме первого зятя Ивана Андреевича Хромого в их числе фигурируют Александр Белеут, Иван Чепечка, Семен Мелик и Иван Толбуга.

4/2. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЕВ

Иван Александрович первоначально служил, вероятно, тоже в Москве, но когда Белоозеро по духовной вел. кн. Дмитрия Донского было дано в удел кн. Андрею Дмитриевичу Верейскому, то Иван Александрович стал служить в его уделе и был у него боярином. И в дальнейшем все Монастыревы по своим белозерским вотчинам служили верейско-белозерским князьям.

5/2. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЕВ

Акты Кириллова Белозерского монастыря 1380 – 1427 годов

[1397 – 1427 гг.]. – Данная Вас. Александровича [Монастырева] Белоз. м‑ря иг. Кириллу на две пожни.

V генерація

АГРАФЕНА ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

Источниками подтверждается брак Ивана Андреевича Хромого на Аграфене Монастыревой

Сама она упоминается среди боярынь при Василии I, а в родословной говорится о передаче в приданое за ней волости Ерга. Роду Хромых принадлежала вся эта волость следующие два столетия. Если пятая часть вотчины Дмитрия Александровича состояла из целой волости Ерги, то можно представить себе, как велико было земельное состояние всех трех братьев Александровичей.

Вероятно, именно ее муж упомянут в меновной 1400–1430–х гг. некоего Ивана Андреевича у Федора Ивановича2. Под

Иваном Андреевичем в этой меновной возможно видеть Ивана Андреевича Хромого,

женатого, согласно родословным Монастыревых, на старшей дочери Дмитрия Александровича Монастырева3. В одном из родословий она названа Аграфеной4, а позднее

есть упоминание о Ефросинии, вдове Ивана Андреевича, давшей в первые десятилетия

XV в. свои села в митрополичий Новинский монастырь5. Скорее

всего, Аграфена — жена Ивана Андреевича Хромого, а Ефросиния — жена Ивана Андреевича Бутурли. Данное предположение представляется наиболее вероятным, если учесть

сделки на Белоозере между Хромыми и Монастыревыми в середине XV в.6.

∞, ИВАН АНДРЕЕВИЧ ХРОМОЙ.

NN ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

∞, ИВАН …… ЧЕПЕЧКА.

NN ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

∞, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ БЕЛЕУТ.

NN ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

∞, СЕМЕН …… МЕЛИК.

...... ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

∞, ИВАН ИВАНОВИЧ ТОЛБУГА.

NN ДМИТРИЕВНА МОНАСТЫРЕВА

ФЕДОР ИВАНОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

О его старшем брате Федоре ничего не известно, но сыновья Федора служили на Белоозере. Вероятно, именно ее муж упомянут в меновной 1400–1430–х гг. некоего Ивана Андреевича у Федора Ивановича7, тем более что свидетелями этой сделки, кроме Юрия Васильевича Белозерского, были родной брат Федора Григорий и двоюродный — Дмитрий Васильевич. Под Иваном Андреевичем в этой меновной возможно видеть Ивана Андреевича Хромого, женатого, согласно родословным Монастыревых, на старшей дочери Дмитрия Александровича Монастырева8.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

второй сын Ивана Александровича, был у кн. Андрея Дмитриевича в боярах и в первой половине века не раз бывал его наместником на Белоозере.боярин Григорий Иванович купил довольно значительный участок земли на Шексне — Копановские пожни, смежно с пожнями Ферапонтова монастыря. В третьей четверти века его сын Иван дал эти пожни и небольшой участок леса Кириллову монастырю.

Его сын Григорий долгое время был белозерским наместником [32], поэтому С. Б. Веселовский предположил, что он мог быть боярином [33]. Известны его земельные сделки в первой трети XV века: он купил у князя Ивана Васильевича Карголомского несколько пожен с островом [34], а великокняжескому боярину Давыду Ивановичу Хромому [35] продал часть своей вотчины [36]. Отец Давыда, Иван Андреевич Хромой, женился на двоюродной сестре Григория Ивановича, Аграфене Дмитриевне, и получил в приданое волость Ергу, граничащую с другими владениями Монастыревых (

[АСЭИ. II. 2. № 33, 34, 52, 56, 58–61, 63, 71–73, 83, 130, 285. Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 378.

Грамоты XIV-XV вв. из архива Кирилло-Белозерского монастыря. № 3. АФЗХ. Ч. 1. М., 1951. № 300.]

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

в первой четверти XV в. был волостелем кн. Андрея Дмитриевича на Волоке Словинском,

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

В 1435–1447 гг.

продал кирилловскому игумену Трифону за 6 руб. свой наволок за р. Шексной, против Николы9. Еще в одной грамоте,

датированной В.Б. Кобриным 1400–1430-ми гг., Дмитрий Васильевич записан

послухом10.

Скорее всего, умер не позднее 1450–1460‑х гг., так как около 1460‑х гг. уже его

дети Андрей и Иван Ципля меняются землями со своей матерью. Одним

из послухов при этом обмене был Давыд Васильевич Монастырев, брат Дмитрия11.

ДАВИД ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

Ок. 1440‑х – 1450‑х гг. Дмитрий и Даниил Блин Васильевичи Монастыревы разделили с. Ивановское с деревнями, пустошами и починками в Белозерском у. в бассейнах рек Шексны и Ковжи12. Именно с его именем связан «Давыдов рубеж» в раздельной грамоте.

около 1460‑х гг. послух в меновной племянников, Андрея и Ивана Ципли Дмитриевича с матерью последних13. Умер не позднее 1460‑х – начала 1470‑х гг., так как в 1471–1475 гг. вотчинами распоряжался его внук Иван, сын Александра Давыдовича Кнута.

РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ МУСОРГА МОНАСТЫРЁВ

VІ генерація

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1445)

До 1445 г. братья Александр Шуйга, Константин и Василии Федоровичи Монастыревых продали право рыбной ловли в течение одной ночи Давыду Ивановичу Хромому14. В другой купчей Давыд Иванович Хромой покупал жеребей в Южском езу у их брата Ивана Судока15. Поскольку Константин Федорович погиб в Суздальском бою в 1445 г., то скорее всего, купчие были составлены до 1445 г.16.

Бездетен.

АЛЕКСАНДР ШУЙГА ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1445)

До 1445 г. братья Александр Шуйга, Константин и Василии Федоровичи Монастыревых продали право рыбной ловли в течение двух ночей Давыду Ивановичу Хромому17. В другой купчей Давыд Иванович Хромой покупал жеребей в Южском езу у их брата Ивана Судока18. Поскольку Константин Федорович погиб в Суздальском бою в 1445 г., то скорее всего, купчие были составлены до 1445 г.19. Дважды

упомянут в актах в качестве послуха в 1435–1447 гг.20

БОРИС ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

ИВАН СУДОК ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (* ..., 1445, 1454, † ...)

в бою с литвой на Суходрове был воеводой кн. Михаила Андреевича Верейского и был захвачен в плен. По освобождении из плена Ив. Ф. Судок стал служить кн. Ивану Андреевичу Можайскому, брагу Михаила Верейского, и был у него боярином. Вместе со своим князем Ив. Ф. Судок в 1454 г. бежал в Литву.

До 1445 г. продал Давыду Ивановичу Хромому жеребей в Южском езу21. В другой купчей Давыд Иванович Хромой покупал право рыбной ловли в течение двух ночей у братьев Судока — Александра Шуйги, Константина и Василия Федоровичей Монастыревых22. Поскольку Константин Федорович погиб в Суздальском бою в 1445 г., то скорее всего, купчие были составлены до 1445 г.23.

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ († 1445)

убит в 1445 г. под Суздалем в злополучном бою с татарами, когда в. кн. Василий Темный был взят в плен.

До 1445 г. братья Александр Шуйга, Константин и Василии Федоровичи Монастыревы продали право рыбной ловли в течение двух ночей Давыду Ивановичу Хромому24. В другой купчей Давыд Иванович Хромой покупал жеребей в Южском езу у их брата Ивана Судока25. Поскольку Константин Федорович погиб в Суздальском бою в 1445 г., то скорее всего, купчие были составлены до 1445 г.26.

ВАСИЛИЙ БЕЗНОС ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1445, 1453)

шестой сын Федора Ивановича Александровича, внука Александра, боярин великой княгини Марии Ярославны, затем кн. Андрея Меньшого Вологодского и его сына Михаила Андреевича.

Василий Федорович [Безнос Монастырев] 7 и 15 октября 1453 г. скрепил подписью жалованные тарханные и несудимые грамоты Марии Ярославны Благовещенскому Киржачскому монастырю на земли в Маринине Слободе в Переяславле27. В актах на землю Василий Безнос прямо не указан боярином великой княгини, но его боярство подтверждается известием Румянцевской редакции родословных (одной из ранних редакций книг, по мнению М.Е.Бычковой, возникшей между 1541 г. и 1547 гг.28. Примерно в 1467 г. В.Безнос Монастырев по настоянию великой княгини отъехал к князю Андрею Вологодскому в Вологду, о чем сказано в Румянцевской редакции родословных книг: «А был в боярях у великие княгини у Марфы да у князя Михаила у Ондреевича; а отпущала великая княини Марфа сына своего Меншого князя Ондрея на удел на Вологду, а с ним послала бояр своих Семена Федоровича Пешка Сабурова да Василья Федоровича Безноса. А после того Василий Безнос служил у князя Михаила Андреевича и не стало его в боярех»29.

В 1455 году Василий служит уже не Марье, а Михаилу Андреевичу, но здесь он назван не боярином, а сыном боярским. В том же году он был послухом в меновной Михаила Андреевича с Афанасием Внуковым и по приказанию своего князя 12 марта 1455 г. произвел отвод выменянных земель30. Следовательно, Василий Безнос в октябре 1453 г. был боярином великой княгини, к марту 1455 г. перешел на службу к удельному князю Михаилу Андреевичу Верейскому и Белозерскому, но после вернулся к Марии Ярославне. Князь Михаил был родственником Марии, поскольку был женат на Елене, ее младшей родной сестре, дочери князя Ярослава Владимировича Серпуховского.

О службе Василия в Вологодском уделе нет данных, за исключением показания родословца. Поскольку князь Андрей реально получил удел в 1469 году, то остается только предположить, что Безнос к этому времени вновь перешел на службу великой княгине и получил боярство. Насколько долго задержался Василий в Вологодском уделе, сказать трудно, но в 1481 году Андрей Меньшой умер и его удел был ликвидирован. «А после того Василей Безнос служил у князя у Михаила Андреевича, и не стало его в боярех«31. В указной грамоте князя Михаила Андреевича села Василия Безноса, как и его двоюродного брата Ивана, названы боярскими32. Из духовной Михаила Андреевича известно, что он купил у вдовы Василия Безноса село Никольское33. Значит, данные родословца о времени смерти Василия, о его службе княгине Марье и князю Михаилу достоверны; возможно, что он даже стал боярином в последние годы жизни, следовательно, можно с большим доверием относиться к другим сведениям родословной о Василии Безносе. На этом основании мы причисляем его к боярам князя Михаила Андреевича.

Василий Монастырев владел землями в Белозерском крае. Вдова Василия Монастырева Анна продала князю Михаилу Андреевичу семейную вотчину село Никольское на Белоозере за 120 руб., и село по завещанию удельного князя досталось Кирилло-Белозерскому монастырю (князь Михаил скончался 9 апреля 1486 г.). 34 В 1464–1473 гг. владельцами долей (ночей) в Южском езе на р. Юг источниками отмечен сам Василий Федорович и его родные братья Александр Шуйга и Константин Монастыревы35.

Джерела: Корзинин А.Л. Двор великой княгини Марии Ярославны // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 6 https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2020.102

МИКУЛА ФЕДОРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

ИВАН ЕЛДА ГРИГОРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

В начале 1470‑х годов сын Григория Иван совершил вклад по его душе в Кириллов монастырь 36. Возможно, Иван тоже был боярином князя Михаила Андреевича, указная грамота которого была адресована «в боярские села по Шохсне», в том числе и «в Ывановы села в Монастырева». 37 Возможно, термин «боярин» употреблен здесь в значении «крупный привилегированный землевладелец», что все же говорит о принадлежности Ивана к элите.

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ

ДАНИИЛ БЛИН ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

служил кн. Михаилу Андреевичу, действовал с 1450–60‑х и до 1490‑х гг.38.

Ок. 1440‑х – 1450‑х гг. Дмитрий и Даниил Блин Васильевичи Монастыревы разделили с. Ивановское с деревнями, пустошами и починками в Белозерском у. в бассейнах рек Шексны и Ковжи39. По этой вотчине Дан. Блин был соседом митрополичьих владений на р. Шексне, имел многолетние связи с митрополичьим домом и, вероятно, был известен лично митрополитам. Около 1462 г. получил от митрополичьего дома пустоши при впадении р. Ковжи в Шексну и рыбный ез на устье Ковжи, — «на тех пустошах на церковных людей сажати». Поскольку эксплоа- тация еза не требовала от держателя никакого «строенья» и расходов, Дан. Монастырев должен был платить с еза по 10 осетров в год, «вялых шехонских», с доставкой их в Москву на митрополичий дворец.

Ок. 1460‑х – 1470‑х гг. послух в раздельной деловой младших детей Давыда Васильевича Монастырева, Андрея, Михаил

а и Василия села Никольского с деревнями «по приказу по душевной грамоте отца своево»40. Другими послухами выступили Андрей Дмитриевич Монастырев и Федор Никитинич Лихарев41.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1451)

старший брат дьяка Ивана Ципли, боярин белозерского князя Михаила Андреевича (1451).

В 1451 году он подписал жалованную грамоту князя Михаила и примерно в это же время — указную грамоту своего князя42. Около 1460‑х гг. уже Андрей и Иван Ципля Дмитриевичи меняются землями со своей матерью. Одним

из послухов при этом обмене был Давыд Васильевич Монастырев, брат Дмитрия43.

Ок. 1460‑х – 1470‑х гг. послух в раздельной деловой младших детей Давыда Васильевича Монастырева, Андрея, Михаил

а и Василия села Никольского с деревнями «по приказу по душевной грамоте отца своево»44. Другими послухами выступили Даниил Васильевич Блин Монастырев и Федор Никитинич Лихарев45. Деловую братьев составил Семен, сын Ивана Дмитриевича Циплятева (Ципли), однако был жив и сам Иван Ципля, так как к деловой братьев была приложена его печать. В самом тексте деловой есть упоминание об «Ивановом рубеже». Позднее братья (Андрей Немой, Михаил и Василий Давыдовичи) купили деревню у своего старшего брата Андрея Горбатого. Послухом в этой купчей указан сын Андрея Дмитриевича Иван46. Возможно, к этому времени Андрей Дмитриевич Монастырев уже умер.

ИВАН ЦЫПЛЯ ДМИТРИЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Дмитрия Васильевича Монастырева, дьяк князя Михаила Андреевича, родоначальник известных дьяков Циплятевых.

Некоторое время был «волостелем» Феодосьина Городка [54], но впоследствии стал дьяком, положив начало целой дьяческой династии. Именно он защищал интересы князя Михаила на суде у митрополита Геронтия против ростовского архиепископа Вассиана Рыло. От имени своего князя Иван Ципля производил обмен землями с Федором Ивановичем Судоковым [55], а в 1483 году размежевывал в Малоярославце (входившем в удел Михаила Андреевича) княжеские земли с вотчиной Троице-Сергиева монастыря [56]. Его сын Елизарий был дьяком великого князя и занимал довольно высокое положение, а внук Иван Елизарьевич попал в государеву Думу, став думным дьяком [57].

Благодаря почерку и монограмме удается выявить большое количество грамот, на которых оставил свой автограф дьяк Иван Ципля. Впервые имя Ципли появляется на грамотах времен игуменства Кассиана (1448–1470 гг.). 47 Продолжал Иван Ципля работать и в период игуменства Нифонта (1476–1482 гг.). 48 От 1470‑х гг. сохранилось две датированные жалованные грамоты с его автографом (1477 г. 49 и 1479 г. 50), а в 1481 г. Ципля подписал продление льготы на грамоте, выданной ранее. 51. Несколько грамот, подписанных Иваном Циплей, датируются небольшими временными промежутками: 1455–1467 гг. 52, 1478–1482 гг. 53, 1484–1486 гг. 54 Еще одна не имеет временной привязки и ориентировочно датируется 1470-ми – 1486- м гг. 55 Кроме того, автограф Ивана Ципли удалось обнаружить на деловой грамоте самого Ивана и его брата Андрея с их матерью. Почерком Ципли на обороте записан результат судебного разбирательства, к которому были привлечены родственники и соседи этой ветви Монастыревых56.

Иван Ципля принадлежал к высшему слою местной аристократии. На протяжении почти всего времени существования белозерского удела Монастыревы занимали прочные позиции в думе. Старший брат Ивана Ципли Андрей Дмитриевич в 1440–1450‑е гг. был боярином князя Михаила Андреевича. Сам Иван Дмитриевич наверняка со временем тоже мог получить боярство. Однако заведование княжеской канцелярией, судя по всему, показалось молодому аристократу более перспективным. В отличие от своих коллег, служивших князю Михаилу Андреевичу в 1440–1450‑е гг., Иван Ципля в других уделах не служил и сразу начал работать в белозерской канцелярии. Своеобразный почерк Ципли очень далек от каллиграфического (И. А. Голубцов даже охарактеризовал его неумелым), а значит, вряд ли он начинал карьеру простым писцом или подьячим. Скорее всего, в силу своего социального статуса и родственных связей он сразу стал дьяком, возглавив княжескую канцелярию, и проработал в таком качестве около двух десятилетий.

Более десятка раз на белозерских грамотах встречается довольно простая монограмма, которая, судя по подтверждению на одной из грамот, принадлежала дьяку Ивану (тип 15)57. Это монограмма построена по тому же принципу, что и кириллическая монограмма Кулударя: первая буква имени стоит отдельно, а остальные буквы соединены в стоящий рядом знак. Первая буква этого знака – «I», а основой, на которую нанизаны остальные буквы имени дьяка в знаке, стала равная ей по размеру «в». Буква «н», по всей видимости, скрывается под титлом. Более точно личность дьяка, ставившего эту монограмму, выясняется по подписи на жалованной грамоте Троице-Сергиеву монастырю: «И яз подписал деяк Иван Ципля». 58

Литература: Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV–XVI вв.: исследование и перечень / А. Л. Грязнов; Сев. отд-ние Археограф. комис. РАН. – Вологда: Древности Севера, 2019. – 603 с. : ил.

ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева.

АЛЕКСАНДР КНУТ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева, родоначальник Кнутовых.

Ок. 1440‑х – 1450‑х гг. его пожни упомянуты в деловой грамоте Дмитрия и Даниила Блина Васильевичей Монастыревых на с. Ивановское с деревнями, пустошами и починками в Белозерском у. в бассейнах рек Шексны и Ковжи59.

К 1471–1475 гг. умер, так как в это время вотчинами распоряжался уже его сын Иван60.

В Тетради дворовой записаны Молчан и Клим, дети Ивана Богдановича, Кнутовы; Неупокой и Иванец Андреевы Кнутовы, получили поместья в Шелонской пятине в 1572 г.

...... ПОЛИНКА ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева.

ИВАН ЧЕРНОЙ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева.

ФЕДОР БУРУХА ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева. От Федора Бурухи, пошли Бурухины (буруха, буреха, бурена – бурая корова). У Федора Бурухи было два сына: Иван и Матвей. Иван постригся в Кириллове монастыре (в иночестве Иов) и был соборным старцем в 1538 г. Его сыновья, Андрей и Иван Бурухины, записаны в Тетради дворовой. Андрей Иванович Бурухин женат на Анастасии Григорьевне Плещеевой, сестре Дмитрия Григорьевича Слепого. (с. 382) Матвей Федорович Бурухин, постельничий царя Ивана Грозного в 1547–1552 гг., постригся в Кириллове монастыре под именем Макария. (с. 383).

АНДРЕЙ ГОРБАТОЙ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева. Продал деревню в 1470-хх гг. своим младшим братьям, Андрею Немому, Михаилу и Василию. Послухом в этой купчей указан сын Андрея Дмитриевича Иван61.

АНДРЕЙ НЕМОЙ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева. Младшие дети Давыда Васильевича Монастырева, Андрей, Михаил и Василий, ок. 1460‑х – 1470‑х гг.разделили село Никольское с деревнями «по приказу по душевной грамоте отца своево»62. Одним из послухов в деловой назван Андрей Дмитриевич Монастырев, старший брат дьяка Ивана Ципли, с 1451 г. и позднее упоминается как боярин белозерского князя63. Другими послухами выступили Даниил Васильевич Блин Монастырев и Федор Никитинич Лихарев64. Деловую братьев составил Семен, сын Ивана Дмитриевича Циплятева (Ципли), однако был жив и сам Иван Ципля, так как к деловой братьев была приложена его печать. В самом тексте деловой есть упоминание об «Ивановом рубеже». Позднее братья (Андрей Немой, Михаил и Василий Давыдовичи) купили деревню у своего старшего брата Андрея Горбатого. Послухом в этой купчей указан сын Андрея Дмитриевича Иван65.

МИХАИЛО ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева. Младшие дети Давыда Васильевича Монастырева, Андрей, Михаил и Василий, ок. 1460‑х – 1470‑х гг.разделили село Никольское с деревнями «по приказу по душевной грамоте отца своево»66. Одним из послухов в деловой назван Андрей Дмитриевич Монастырев, старший брат дьяка Ивана Ципли, с 1451 г. и позднее упоминается как боярин белозерского князя67. Другими послухами выступили Даниил Васильевич Блин Монастырев и Федор Никитинич Лихарев68. Деловую братьев составил Семен, сын Ивана Дмитриевича Циплятева (Ципли), однако был жив и сам Иван Ципля, так как к деловой братьев была приложена его печать. В самом тексте деловой есть упоминание об «Ивановом рубеже». Позднее братья (Андрей Немой, Михаил и Василий Давыдовичи) купили деревню у своего старшего брата Андрея Горбатого. Послухом в этой купчей указан сын Андрея Дмитриевича Иван69.

ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Давыда Васильевича Монастырева. Младшие дети Давыда Васильевича Монастырева, Андрей, Михаил и Василий, ок. 1460‑х – 1470‑х гг.разделили село Никольское с деревнями «по приказу по душевной грамоте отца своево»70. Одним из послухов в деловой назван Андрей Дмитриевич Монастырев, старший брат дьяка Ивана Ципли, с 1451 г. и позднее упоминается как боярин белозерского князя71. Другими послухами выступили Даниил Васильевич Блин Монастырев и Федор Никитинич Лихарев72. Деловую братьев составил Семен, сын Ивана Дмитриевича Циплятева (Ципли), однако был жив и сам Иван Ципля, так как к деловой братьев была приложена его печать. В самом тексте деловой есть упоминание об «Ивановом рубеже». Позднее братья (Андрей Немой, Михаил и Василий Давыдовичи) купили деревню у своего старшего брата Андрея Горбатого. Послухом в этой купчей указан сын Андрея Дмитриевича Иван73.

VIІ генерація

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОГА МОНАСТЫРЁВ

сын Александра Федоровича Ивановича Монастырева.

В родословной Монастыревых, приведенной в Румянцевской редакции родословных книг, этого поколения не показано74), однако, оно есть в росписях, опубликованных А. В. Кузьминым (в том числе и в известном родословце кн. А. И. Лобанова-Ростовского)75. По этим росписям у Александра Шуйги были сыновья Александр Сарога, Федор и Башина. В родословце из собрания кн. М. А. Оболенского Федор и Башина оказались объединены в одну персоналию76.

Ок. 1440‑х – 1450‑х гг. был свидетелем в деловой грамоте Дмитрия и Даниила Блина Васильевичей Монастыревых на с. Ивановское с деревнями, пустошами и починками в Белозерском у. в бассейнах рек Шексны и Ковжи. Указанный в деловой

«Федоров рубеж», скорее всего, связан с Федором Ивановичем Монастыревым, дедом Александра Александровича Сороги, что и объясняет послушество внука в деловой грамоте77.

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

сын Александра Шуйги78. По этим росписям у Александра Шуйги были сыновья Александр Сарога, Федор и Башина. В родословце из собрания кн. М. А. Оболенского Федор и Башина оказались объединены в одну персоналию79.

ВАСИЛИЙ БАШИНА (ИН. ВАСЬЯН) АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1470, 1515)

сын Александра Шуйги, служил дьяком в угличском уделе Андрея Васильевича Большого, а в дальнейшем в великокняжеской московской канцелярии80. По этим росписям у Александра Шуйги были сыновья Александр Сарога, Федор и Башина. В родословце из собрания кн. М. А. Оболенского Федор и Башина оказались объединены в одну персоналию81.

В списках двух меновных кн. Андрея Васильевича с властями Савво-Сторожевского монастыря указано, что подписал их дьяк Василий Башина82. Первый из этих документов датирован И. А. Голубцовым периодом ок. 1470–1472 гг., а второй — ок. 1475–1477 гг. Об иной службе Василия Башины в Угличском уделе сведений не сохранилось, однако после его ликвидации он продолжил дьяческую карьеру уже в канцелярии Ивана III. Василий Башина в конце XV в. (ранее 1501 г.) описывал Соль Галичскую83, а между 1492–1503 гг. вместе с Алексеем Вокшериным писал Бежецкий Верх84.

Дальнейшая судьба Василия становится ясна из данной Семена Андреевича Монастырева о даче села Троицкого, деревни Рыково и пустоши Комонева в Кирило-Белоозерский монастырь за 30 руб., составленная в 1514/15 г. Список послухов этой данной открывает ремарка: «А у сей записи был дядя мой старец Васьян Башина…». 85 Скорее всего, он был пострижеником Кирилло- Белозерского монастыря, а его потомки сохраняли долю в родовых белозерских вотчинах. Во всяком случае, Григорий Башенин, которого можно считать сыном Василия Башины, в 1510–1511 г. владел 1/6 долей в езе в устье Суды (остальное у митрополичьего Череповецкого Воскресенского монастыря)86.

Литература: Грязнов А. Л. , Мошкова Л. В. Канцелярия угличского князя Андрея Васильевича Большого. // История и культура Ростовской земли. 2020. — Ростов: Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», 2021. — 384 с. – С. 29 — 45.

ВАСИЛЕИ ЕРШ ИВАНОВИЧ СУДОКОВ

сын Ивана Федоровича Судака Монастырева

ФЕДОР ИВАНОВИЧ СУДОКОВ

сын Ивана

Федоровича Судака Монастырева, получил от Михаила Андреевича за службу несколько пожен в Кабачине наволоке, которыми ранее владел Кириллов монастырь. В игуменство Нифонта Михаил Андреевич вернул монастырю эти пожни, взамен которых Федор получил другие [51].Федор Иванович Судоков служил князю Михаилу Андреевичу во второй четверти XV в. Послухами при его мене с князем были его двоюродные братья, сыновья Константина Федоровича, – Федор, Андрей Большой, по прозванию Кирстномский, и Матвей.

Упомянут в духовной 1470‑е – 1482 гг. Федора Окинфова (Окишева)87

В XVI в. известны Судоковы: Тимофей Михайлович, второй воевода в Новосили в 1566 г.; Иван Андреевич, поверстан новичным окладом по Обонежской пятине в 1596 г., пристав у шведских послов в 1599 г. АСЭИ. Т. II. № 244

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ СУДОКОВ

сын Ивана Федоровича Судака Монастырева.

ФЕДОР КОНСТАНТИНОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

В середине XV века был путником (волостелем) кн. Михаила Андреевича на Волоке Словинском. На его имя дана, по жалобе Ферапонтова монастыря, известная грамота/кн. Михаила Андреевича об отказе крестьян и серебреников на Юрьев день.. При игумене Нифонте (1476–1482 гг.) Федор Константинович променял Кирилло-Белозерскому монастырю деревни в Феодосьином Городке, ранее выменянные им у Михаила Андреевича 88.

Упомянут среди должников в духовной 1470‑е – 1482 гг. Федора Окинфова (Окишева)89

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КИРСТНОМСКИЙ МОНАСТЫРЁВ

В середине века Андрей Кирсномский, сын убитого под Суздалем Константина, дал Кириллову монастырю три пустоши в Кирсноме, между монастырем и с. Никольским.

Для поминания своей супруги Андрей Константинович сделал вклад в Кирилло- Белозерский монастырь. 90

МАТВЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МОНАСТЫРЁВ

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МЕНЬШОЙ МОНАСТЫРЁВ

ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МОНАСТЫРЁВ

ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ ОЛАДЬЯ БЛИНОВ

волостель в митрополичьей Славецкой волости во Владимирском уезде, упоминается в 1499 г. Вероятно, сыновьями его можно считать Дичка, Григория и Ивана Оладьиных. Дичко Оладьин был в свите княгини Елены Ивановны в 1495 г. У Ивана Оладьина было три сына: Дмитрий, Федор и Василий. Федор умер в1559 г. Василий имел в 1569 г. вотчину в Надпорожском стане Белозерского уезда, дьяк Дмитровского судного приказа в 1601–1604 гг. Дмитрий Иванович Оладьин продал свою вотчину на Волоке в 1549 г.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ

сын Андрея Дмитриевича. Послух в купчей братьев Андрея Немого, Михаила и Василия Давыдовичей Монастыревых деревни у своего старшего брата Андрея Горбатого91. Возможно, к этому времени Андрей Дмитриевич Монастырев уже умер.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КНУТОВ (1471, 1475)

К 1471–1475 гг. его отец умер, так как в это время вотчинами распоряжался уже его сын Иван92.

ИВАН (ИН. ИОВ) ФЕДОРОВИЧ БУРУХИН (1538)

постригся в Кириллове монастыре (в иночестве Иов) и был соборным старцем в 1538 г.

МАТВЕЙ (ИН. МАКАРИЙ) ФЕДОРОВИЧ БУРУХИН (1547,1552)

В думе был еще один представитель рода — Матвей Федорович Бурухин, постельничий в 1547–1552 гг. В феврале 1547 г. на свадьбе Ивана IV и Анастасии Захарьиной назван царским постельничим, топил мыльню. В сентябре 1547 г. на свадьбе князя Юрия Васильевича и княгини Ульяны Дмитриевны Палецкой постельничий, у мыльни (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 325, 340).

Дал вклад в 100 руб. в Кирилло-Белозерский монастырь (ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 87/1325. Л. 218 об.; Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 38). Матвей Бурухин дал в Симонов монастырь по отце, матери, сестре 150 руб., а также икону Успение Пресвятой Богородицы. Матвей дал по Федоре Кучецком 8 руб. Матвей Бурухин умер 23 сентября (Вкладная и кормовая книга Московского Симонова монастыря / Подг. текста А.И. Алексеев, А.В. Маштафаров // Вестник церковной истории. 2006. № 3. С. 57, 112). Дал Кирилло-Белозерскому монастырю 100 руб. (ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 78/1317. Л. 87 об.).

Матвей Бурухин постригся под именем Макария в Кирилло-Белозерском монастыре приблизительно 1551/1552 г.

VIIІ генерація

ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАШЕНИН

сын Василия Башины, в 1510–1511 г. владел 1/6 долей в езе в устье Суды (остальное у митрополичьего Череповецкого Воскресенского монастыря). 93

СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ КИРСНОМСКИЙ

Чрезвычайно интересна многолетняя борьба Монастыревых с Кирилловым монастырем из-за с. Троицкого, в Надпорожском стану. Село Троицкое и дер. Пантелеймонова были во владении потомков Константина Федоровича, убитого под Суздалем. B 1515 г. его внук Семен Андреевич Кирсномский дал монастырю с. Троицкое, Ряхово и пустошь Комонево, получив при этом 30 руб. сдачи. Из этих денег по приказу отца он дал 20 руб. в приданое двум сестрам, а 9 руб. истратил на уплату долгов отца. [91] Через два-три года брат Семена. Федор Андреевич, выкупил у монастыря с. Троицкое за 60 руб., но в 1519 г. дал его опять монастырю. Еще черезтри года двоюродные братья Семена и Федора, Юрий, Иван и Терентий Матвеевичи, вступились в с. Троицкое и выкупили его у монастыря за 70 руб.8

ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ

Чрезвычайно интересна многолетняя борьба Монастыревых с Кирилловым монастырем из-за с. Троицкого, в Надпорож- ском стану. Село Троицкое и дер. Пантелеймонова были во владении потомков Константина Федоровича, убитого под Суздалем. B 1515 г. его внук Семен Андреевич Кирсномский дал монастырю с. Троицкое, Ряхово и пустошь Комонево, получив при этом 30 руб. сдачи. Из этих денег по приказу отца он дал 20 руб. в приданое двум сестрам, а 9 руб. истратил на уплату долгов отца. [91] Через два-три года брат Семена. Федор Андреевич, выкупил у монастыря с. Троицкое за 60 руб., но в 1519 г. дал его опять монастырю. Еще черезтри года двоюродные братья Семена и Федора, Юрий, Иван и Терентий Матвеевичи, вступились в с. Троицкое и выкупили его у монастыря за 70 руб.8

Неизвестно, долго ли они владели Троицким, но удержать его не могли, заложили в 50 руб. своему сородичу думному дьяку Елизару Циплятеву и просрочили кабалу. B 1547 г. душеприказчики Елизара Циплятева дали с. Троицкое Кирил¬лову монастырю, но и на этот раз оно не осталось за монасты¬рем и в 1558 г. было выкуплено за 50 руб. Григорием и Яковом, сыновьями Юрия Матвеевича. [92]

Борьба Монастыревых за с. Троицкое закончилась в 1569 г., когда Григорий и Яков Матвеевичи продали его монастырю за 95 руб. Продажа была произведена очень удачно, так как в 1570r., в связи с погромом Новгорода, часть Белозерского уезда была взята в опричнину, и Монастыревы лишились своих вотчин. (He задним ли числом составлена и помечена 1569‑м годом купчая грамота?).

ИВАН МАТВЕЕВИЧ

B 1559 г. разделался со своей вотчиной брат Терентия — Иван. Ero доля в с. Троицком состояла из деревень Фенягиной и Белавиной, с пожнями по р. Мотоме. Он продал их Кириллову монастырю за 50 руб. 8

B сделках Монастыревых с Кирилловым монастырем мы можем наблюдать то же, что и в других местностях и в истории других монастырей. Монастыри в это время стали большой экономической силой и скупали земли разорявшихся вотчинников. Даже в данных грамотах этого времени, в которых речь идет как будто одарениях, мы часто замечаем зависимость дарителя от монастыря.

ТЕРЕНТИЙ МАТВЕЕВИЧ

B 1550 г. упомянутый выше Терентий Матвеевич дал Кириллову монастырю дер. Пантелеймонову с пожнями на р. Мотоме, оставив за собой в пожизненное владение, а через два года на¬писал духовную, по которой отдал монастырю всю свою вотчину. Tak как у Терентия детей не было, то ему оставалось позаботиться только о своей душе и о жене, что он и поручил кирил¬ловским старцам. Вся вотчина Терентия состояла из одной трети с. Троицкого, по долям с братьями Юрием и Иваном, и дер. Пантелеевской. Ha с. Троицком в это время лежал долг Кириллову монастырю по кабале в 50 руб. Отдавая свою вот¬чину монастырю, Терентий писал в духовной, обращаясь к властям монастыря: «а они бы пожаловали поставили жене моей Соломониде келью в девичьем монастыре в Горицах (Воскресенский Горицкий монастырь на р.Шексне — филиал Кириллова монастыря), какова ей люба, да и туто‑б, Бога ради, ее не уморили. A не пожалуют не поставят кельи, и вы бы ей дали 20 рублев, и она себе, где хочет, тут поставит». Далее, обращаясь к душеприказчикам, Терентий просил их позабо¬титься, чтобы кирилловские власти «не уморили в девичьем монастыре в Горицах с голоду жены моей Соломониды». Bcex холопов Терентий отпустил на волю, за исключением одной холопки с двумя сыновьями, которую приказал дать в келью Соломониде. 1

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ БЕЗНОСОВ МОНАСТЫРЕВ

(1499) в 1499 помещ.-Новг.-Бежец.пят.

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ БУРУХИН

Андрей и Иван Бурухины, записаны в Тетради дворовой.

Ж., Анастасия Григорьевна Плещеева, сестра Дмитрия Григорьевича Слепого.

ИВАН ИВАНОВИЧ БУРУХИН

ІX генерація

ГРИГОРИЙ ЮРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ (1552,1560)

в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-Белоозеро‑у. 1С::

ЯКОВ ЮРЬЕВИЧ МОНАСТЫРЕВ

дворовый сын боярский по Белоозеру.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЗНОСОВ МОНАСТЫРЕВ

служил во дворе великого князя и в 1550 г. в числе лучших слуг двора, не имевших подмосковного поме¬стья и вотчины, получил поместье под Москвой. B 1555 г. он был в писцах дворцовых сел Московского уезда, а в 1560 г. был товарищем писца Костромского уезда. Вскоре после этой службы он был пожалован в дьяки и в Полоцком походѳ со¬провождал царя. B 1569 — 1570 гг. он служил дьяком в Вел. Новгороде и здесь был захвачен катастрофой, в которой погиб в числе других Монастыревых. [87]

В 1550 г. Андрей Васильев Тимофеев Безносов записан в 3‑й статье Тысячной книги по Бежецкому Верху Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 81). 9 февраля 1555 г. кн. Иван Борисович Ромодановский и Андрей Васильев Тимофеев Монастырев описывали дворцовые села Московского уезда и разбирали поземельный спор дворцовых крестьян с Троице-Сергиевым монастырём (НИОР РГБ. Ф. 303. Кн. 530. Л. 145 об.-150об.). В 1559/60 г. кн. Андрей Дмитриевич Дашков и Андрей Васильев Тимофеев Безносов описывали Костромской уезд Антонов А.В. Костромские монастыри в документах XV – XVI века // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. №5. С. 59–60). 30 ноября и 7 декабря 1562 г. дьяк Андрей Безносов в свите государя во время похода на Полоцк (Баранов К.В. Записная книга Полоцкого похода 1562/63 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С.129; Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 199). 18 февраля 1563 г. дьяк Андрей Безносов был назначен дьяком в Полоцк (Баранов К.В. Записная книга Полоцкого похода 1562/63 года // Русский дипломатарий. Вып.10. М., 2004. С. 143; Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 200). В 1564/65–1570/71 гг. дьяк Андрей Васильев Безносов взял у писца Семена Федоровича Нагово выпись о данных на оброк мельничных местах и пожнях под Ивангородом (Писцовые книги Новгородской земли. Т. 6. М., 2009. С. 131). В октябре 1565 г. дьяк Андрей Васильев Безносов дал наказ Дмитрию Григорьевичу Рязанову и Якову Никитину о проведении дозора Бежецкой пятины (Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3. М., 2001. С. 48). В 1565/66 г. дьяк Андрей Васильев Безносов составил грамоту об отделе поместья Зыку Васильевичу Кутузову в Бежецкой пятине (Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3. М., 2001. С. 90). В 1565/66 г. давал на оброк земли и угодья в Обонежской пятине (Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930. С. 131). 27 марта 1566 г. дьяк Андрей Васильев Безносов составил послушную на владения Николаевский Вяжицкий монастыря в Обонежской пятине (Акты Новгородского Вяжищского монастыря конца XV – начала XVII в. М., 2013. № 16. С. 30). В 1566/67 г. дьяк царя и великого князя Андрей Васильев Безносов дал Новгородскому Вяжищскому монастырю отпись в получении денег за оброчные пожни (Акты Новгородского Вяжищского монастыря конца XV – начала XVII в. М., 2013. № 17. С. 31). 25 августа 1567 г. дьяк царя и великого князя Андрей Васильев Безносов выдал Гавриле Тимофеевиче Кузовицкому и Ушаку Бегуницкому ввозную грамоту на поместье в Коростынском погосте Шелонской пятины (Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. 4. М., 2008. № 250. С.186). В 1567/68 г. дозор части Бежецкой пятины осуществлялся по наказу царева и великого князя дьяка Андрея Васильева Безносова (Писцовые книги Новгородской земли. Т.3. М., 2001. С. 155, 161). 20 июня 1568 г. «по новгородским книгам за приписью дьяков Андрея Безносова и Кузьмы Румянцева» было отделено поместье в Деревской пятине (Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. 1. М., 1997. № 194. С. 163). 5 сентября 1568 г. дьяки Андрей Васильевич Безносов и Кузьма Васильевич Румянцев давали подводы новгородскими попам (ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841. С. 163; Т. 3. Вып. 2. СПб., 1879. С.98–99). 14 июля 1569 г. льготная грамота на поместье Андрея Алексеева Курицына в Петровском погосте Шелонской пятины была выдана по наказу дьяка царя и велико князя Андрея Васильева Безносова (Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. 4. М., 2008. № 253. С. 189).

Какое-то имение принадлежало ему в Бежецком Верхе. По Бежецкому Верху Андрей записан в Тысячной книге. 3 февраля 1557 г. в правой грамоте поземельного спора Троице-Сергиева монастыря и помещиков Чулковых упоминаются приказчик и крестьяне Андрея Васильевича Безносова, выступившие на процессе старожильцами. Предмет спора так же располагался в Бежецком Верхе (Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. Т. 1. Киев, 1860. № 70. С. 149, 154, 158, 159).

В 1543/44 г. Андрей Васильев Безносов послушествовал в купчей Троице-Сергиева монастыря у Ульяны Ивановой жены Зворыкиной с сыном Юрием на вотчину в Верхдубенском стане Переславского уезда (НИОР РГБ. Ф. 303. Кн. 523. Л. 59–64). В 1543/44 г. Андрей Васильев Безносов послушествовал в записи-обязательстве Зворыкиных выехать из проданной вотчины в положенный срок (НИОР РГБ. Ф. 303. Кн. 530. Л. 566 об.-567). В 1548/49 г. Андрей Васильевич Тимофеев Монастырев послушествовал в отписи об уплате Романом Злобиным Воронцовым 30 руб. долга Жуку Ивановичу Лодыгину и в купчей Жука у Романа на вотчину Кузьмодемьянском стане Дмитровского уезда (НИОР РГБ. Ф. 303. Кн. 521. Л.132–134; Кн.532. Л. 577). В 1553/54 г. Андрей Васильев Безносов послушествовал в купчей кн. Ивана Борисовича Ромодановского у кн. Василия Ивановича Коврова на вотчину в Алексинском и Стародуб Ряполовском уездах (ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 17. Л. 59).

Андрей Безсонов был казнён по делу Василия Дмитриевича Данилова во время разгрома опричниками Новгорода зимой 1569–1570 гг. (Скрынников Р.Г. Опричный террор. Л., 1969. С. 274).

X генерація

Персоны без росписи

Иванъ да Истома Васильевы дѣти Монастырева.

Монастырев, Богдан Третьяков сын, дворовый сын боярский по Можайску — л. 139.

Монастырев, Гриша Юрьев сын, дворовый сын боярский по Белоозеру — л. 110 об.

Монастырев, Митька Истомин сын, дворовый сын боярский по Можайску — л. 137 об.

Монастырев, Петрок Иванов сын, дворовый сын боярский по Белоозеру — л. 110 об.

Монастырев, Петрок Истомин сын, дворовый сын боярский по Можайску — л. 137 об.

В Смоленске среди городовых в десятне 1606 г. служил П. Истомин Монастырев, известный по о можайской рубрике ДТ [Десятни XVI–XVII вв. С. 164; Десятня 7114 года по Смоленску // Мальцев В. П. Борьба за Смоленск (XVI–XVII вв.). Смоленск, 1940. С. 371.]

Монастырев, Третьяк Васильев сын, дворовый сын боярский по Можайску — л. 137 об.

Монастырев, Яков Юрьев сын, дворовый сын боярский по Белоозеру — л. 110 об.

1549 г. обязанности смоленского городничего выполнял Истома Монастырев.

Родословные росписи

№ 1.

Глава1 12.

РОД МАНАСТЫРЕВЫХ БЕЛОЗЕрьцов.

Из Смоленска пришли. Александр Монастырь, а у него были три сына: большои Дмитреи, другои Иван, третеи – Василеи.

А у Дмитрея сынов не было, 6 дочерей была у него: 1‑я – Огрофена – за Иваном за Ондреевичем за Хромово, другая – за Чепенком2 , третья – за Олександром за Белеутовым, четвертая – за Семеном за Меликовым. //

А у Ивана дети: Федор да Григореи.

А у Василья дети: Василеи да Дмитреи, да Давыд, да Роман.

А у Федора Иванова сына Олександрова дети: Василеи, бездетен, другои Олександр, третеи Борис, четвертои Судук3 , пятои Костентин, шестои Василеи Безногои, семои Микула.

А у Григорья дети: Иван Ельда да Федор, да Юрьи, да Иван Манастырев.

А у Васильева сына у Василья Александрова сын Данила.

А у Дмитрея дети: Ондреи да Иван.

(См.: РГАДА. Ф.181. Рукописное собрание библиотеки МГАМИД. № 174/280. Л.112–112 об.)

№ 2.

Род1 Манастыревых Белозерцов.

Из Смоленьска пришли. Александро Манастырь, а у него были 3 сыны: большои Дмитреи, 2‑й Иван, 3‑й Василей.

А у Дмитрея сынов не было. А было у него 6 дочерей: 1‑я Огрофина – за Иваном за Ондреевичем за Хромым, 2‑я – за Чепечкою, 3‑я – за Олекса[н]дром Белеутовым, 4‑я – за Семеном за Ми[лю]ковым.

А у Ивана дети: Федор да Гаврила.

А у Василья дети: Василеи да Дмитреи, Давыд да Роман.

А у Федорова сына Александрова дети: Василеи, бездетен, 2‑й Александр, 3‑й Борис, да Судок, 5‑й Костянтин, 6‑й Василеи Безнос, 7‑й Микула.

А у Григорья дети: Иван Елда, да Федор, да Юрьи, да Иван [Мона]стырев.

А у Василья Васильевича Александрова сына сын Данило.

А у Дмитрея дети: Ондреи да Иван. //

А у Петра2 дети: Григореи да Василеи, да Александро Кнут, да Повивъка, да Иван Чорнои, да Бируха3 , да Онъдреи Горбатои, да Онъдреи Немои, да Михаило, да Васюк.

А у Михаила дети: Лета да Обора, да Федор.

А у Олександра сын Александр же Сирота да Федор, // да Башина.

А у Судока дети: Василеи Ерш да Федор, да Офонасеи.

А у Костянътина дети: Федор да Онъдреи, да Матфеи, да Онъдреи Меньшик.

А у Васил[ь]я дети: Тимофеи да Иван.

(См.: РГАДА. Ф.181. Рукописное собрание библиотеки МГАМИД. № 67/90. Л.99 об., 106–106 об.)

№ 3.

Глава 66.

Род Монастыревых Белозерцов.

В лето 6853-го году княз великий Семион Ивановичь Гордои женился у княз Федора С[вя]тославича. И княз Федор С[вя]тославичь приехал к великому князю Семиону Гордому служит[ь] с Вязмою и з Дорогобужем. И княз великий дал князю Федору вотчину Волокъ со всем.

А у княз Федора С[вя]тославича брат был меньшои княз Юрье, а женился, взял за себя княз Васильеву дочь Ярославского. А у княз Юрья сын Олександр и после отца своего купил вотчину на Белеозере у княз Федора да у княз Романа. А жил княз Олександр Юрьевичь у бабки своеи у княгини Настасьи Ярославскои в монастыре, и потому и прозвали ево Олександръ Монастырь. А у него три сына: болшои Дмитреи, да Иван, да Василей.

А у Дмитрея сынов не было, а было у нево шесть дочереи: первая – Огрофена – была за Иваном Ондреевичем Храмова, другая – за Иваном за Пенъкою, трет[ь]я – за Олександром за Белеутом, четвертоя – за Семеном за Милюковым.

А у Ивана дети: Федор да Григореи.

А у Васил[ь]я дети: Василеи, да Дмитреи, да Довыд, да Роман.

А у Федора Иванова сына Олександрова дети: Василеи, бездетен, да Олександр, да Борис, да Иван Судок, да Костентин, да Василеи Безносои, да Микула.

А у Григор[ь]я дети: Иван Елда, да Федор, да Юрье, да Иван Монастырев.

А у Васил[ь]я Васильева сына Олександрова сын Данило.

А у Дмитрея дети: Ондреи да Иван.

А у Давыда дети: Василеи, да Олександр Внук, да Полинка, да Иван Чернои, да Буруха, да Ондреи Горбатои, да Ондреи Немои, да Михаило, [да] Васюк.

А у Романа Васил[ь]ева сына Монастырева дети: Лето, да Обора, да Федор.

А у Олександра Федорова сына дети: Олександро Сорока, да Федор, да Бошина.

А у Ивана Судака дети: Василеи Ерш, да Федор, да Офонасеи.

А у Костентина Федорова ж сына дети: Ондреи, да Мотвеи, да Ондреи Меньшои. А у брата их у Васил[ь]я дети: Тимофеи да Иван.

(См.: РГАДА. Ф.181. Рукописное собрание библиотеки МГАМИД. № 173/278. Родословная книга 1664 года князя А.И. Лобанова-Ростовского. Л.359.)

№ 4.

«Род Монастырев по родословцу из собрания графа Румянцева»:

В лето 6853-го князь великий Семен Гордый женился у князя Федора у Святославича. Приехал к великому князю Семену служить князь Федор Святославич с Вязьмы и с Дорогобужа, и князь великий дал князю Федору в вотчину Волок со всем. И князь великий Семен свою великую княгиню отослал к отцу, ко князю Федору Святославичу и велел ее замуж дати. И князь Федор дал ее замуж за князя за Федора за Большого за Красного за Фоминского. И князь Федор прижил с нею четыре сыны.

А у князя Федора Святославича брат был меньшой князь Юрьи, а женился – княж Васильеву дочерь Ярославского понял. За Василием за Ярославским сестра была великого князя Настасия, а другая была за князем Федором за Белозерским, княгиня Феодора. И княгиня Настасья Ярославская овдовела, а дала дочерь свою за княж Федорова брата Святославича за меньшого за Юрья. И князь Юрья не стало в животе, а остался у него сын князь Олександр, невелик. И княгиня Настасья внука своего князя Олександра взяла к себе, а купила вотчину на Белеозере у сестры своей у княгини Феодоры у Белозерские и у ее детей, у Федора да у Романа, а дала внуку своему князю Олександру. А сама княгиня Настасья постриглась, а внука своего князя Олександра вскормила у себя в монастыре и потому прозвали его князь Александр Монастырь.

Скрипторий

Перейти к документам Монастыревых

Черновик

В РГАДА смотрелось дело ф. 1209 «Поместный приказ» опись 1 д. 15395 Книга переписная г.Кинешмы и уезда 154 г. (1646) переписи Никифора Нармацкого и подъячего Родиона Данилова. За Иваном Федоровым с.Монастыревым в поместье что ему дано и поместье дяди его Посника Матвеева с. Монастырева д.Тарасиха Гарасимихово, д.Тревражное рч Выползовке на костромском рубежу, д.Полежайка.

За Григорьем Федоровым с. Монастыревым в поместье и с тое же Посников дер. (без названия), поч.что была п‑шь Шолохово.

B третьей четверти века Вас. Фед. Безнос произвел с Кирилловым монастырем небольшую мену. He перечисляя других сделок, укажу наиболее крупные. Вдова Вас. Фед. Безноса, Анна, продала кн. Михаилу Андреевичу за 120 руб. с. Никольское; это село кн. Михаил по духовной грамоте дал Кириллову монастырю. 1 Около 1472 г. Иван Александрович Кнутов дал тому же монастырю дер. Ильинскую и пожню за р. Шексной. [86]

По нашим неполным сведениям, мы находим в конце XV в. на поместьях следующих Монастыревых: в Водской пятине — Семена и Елизара Циплятевых, в Бежецкой пятине —Ивана Яна Мусоргского и Тим. Вас. Безносова с сыном. а По позднейшим книгам мы находим втех же пятинах и в Шелонской пятине потомков указанных ^иц, Неупокоя и Ивана Андреевича Кнутовых и других Монастыревых.

По новгородским поместьям Монастыревы завязали сно¬шения с домом св. Софии, и в середине XVl в. несколько Ци¬плятевых сидело иа поместьях новгородского владаки. [90] Разложение белозерских вотчин Монастыревых начинается в конце XV в. B конце векаДанило Васильевич Блиндал Фера¬понтову монастырю сельцо Capy Михайловскую, на р. Саре, и Кириллову монастырю подмонастырные деревни: Кабачину, Старостину и Матвеевскую. 4

B 1539 г. Григорий Львович Оладьин с сыновьями продал Кириллову монастырю за 150 руб. крупную вотчину — с. Павловское с 11 деревнями и4починками, на юг от р. Ковжи. где ныне находятся селения Павлово, Елинская и Кнутово. [93]

Акты Кириллова монастыря сохранились в большой полноте, но само собой разумеется, что ими не исчерпываются все сделки Монастыревых. Несколько вотчин досталось Ферапон¬тову монастырю. Затем были вотчины, проданные в разное время частным лицам, а также такие, которые были даны в приданое дочерям и сестрам. Ho и после этого у Монастыревых оставалось несколько значительных вотчин, которых они лишились в двойной катастрофе 1570 г.

Тесные сношения Монастыревых с домом св. Софии еще более упрочились тем случайным обстоятельством, что Пимен до поставления в архиепископы Новгорода (в 1559 г.) был чер¬нецом Кириллова монастыря, с которым у Монастыревых были вековые связи и в котором одновременно с Пименом были чер¬нецами Иов и Макарий Бурухины-Монастыревы. По этим свя¬зям Монастыревы попали в софьяне, и перед Новгородской катастрофой 1570 г. Никита Неудачин Циплятев был дворец¬ким владыки Пимена

В середине XVI века по Можайску служили Дмитрий Истомин, Третьяк Васильев и его сын Богдан Монастыревы [41]. Возможно, их предки получили земли в Можайске еще от удельных князей.

Подробнее о вотчинах Монастыревых см.: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края... С. 169–177; Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 374–396.

За Федором Михайловым с. Головачевым в купчей той его вотчине что он купил у вдовы Лукерьи Посниковой дочери Матвеева сына Монастырева у Ивановой жены Зиновьева что ей дано с‑цо что была дер Фоминская а Каменская тож на рч Стерме, д.Ротово, Исаево Большое на рч Михайловке,

400 л за ним же д.Дружининская Дружиниха а Шихово тож на рч Стерме, д.Горки на рч Кинешме.

За Иваном Федоровым с. Монастыревым в поместье что ему дано и поместье дяди его Посника Матвеева с. Монастырева д.Тарасиха Гарасимихово, д.Тревражное рч Выползовке на костромском рубежу, д.Полежайка.

За Григорьем Федоровым с. Монастыревым в поместье и с тое же Посников дер. (без названия), поч.что была п‑шь Шолохово.[Книга переписная г.Кинешмы и уезда 154 г. (1646) переписи Никифора Нармацкого и подъячего Родиона Данилова.ф. 1209 «Поместный приказ» опись 1 д. 15395]

1646 Кинешемский уезд Владыченская волость За Григорьем Федоровым с. Монастыревым д.Овсянниково. За Иваном Левонтьевым с. Монастыревым с‑цо БахарихаРГАДА, ф.1209 оп.1 д. 15395 (лл. 73- 241)Кинешемский уезд Владыченская волость

1686 Да подле того двора: (В) Федосейко Исаев сын Целышков. А выборные люди сказали, что промысел у него — крашенины гладит. А мерою того ево двора поперечнику || в первом конце по улице и по воротам сем сажен, а в заднем конце полдевяты сажени, а длиннику того ево двора и с огородом дватцать сажен. Да подле того Васкина двора

(м) порозжее ево ж, Федосейково; мерою того ево места поперечнику по улице сем сажен с полусаженью, в заднем конце тож, длиннику

дватцать сажен. А писан за ним тот двор и место порозжее по купчей, что продал ему те дворовые места деду ево новоторжцу посацкому человеку Афонки Федорову сыну Пашенному Павел Иванов сын Цыплетев во 144‑м году. Да во 194‑м году марта в 17 день бил челом великим государем Сава Лвов сын Цыплетев и называл те места своими местами, и крепости ево, Федосейковы, || лживил; и на те места он, Сава, крепостей никаких не положил; и бил челом великим государем, марта с 17 числа 194-го году октября по первоенадесят число нынешняго 195-го году за тем делом не ходил и крепостей на те места не положил; и ему, Саве Цыплетеву, от тех мест отказано, а написан тот двор и место порозжое за ним, Федосейком, против указу великих государей и Уложенья. А по окладной книге за руками земского старосты и выборных людей, платит он оброку с промыслу по дватцати алтын на год.

Да подле того двора и огородъного места: (В) Васка Филипов сын Гнидин з братом своим с Якушкою. А выборные люди сказали, что

промысел у него — торгуют маслом конопляным. А мерою || того ево

двора поперечнику в первом конце по улице и по воротам пол-осмы

сажени, а в заднем конце тож, а длиннику тритцать сажен. А по оклад-

ной книге за руками земъского старосты и выборных людей, платит

он оброку с промыслу по рублю по три алтына по две денги на год.

(М) огородное, а владеет он же, Васка; а мерою того ево места по-

перечнику в первом конце по улице сем сажен, а в заднем конце тож,

а длиннику тритцать сажен. А писан за ним, Васкою, тот двор и место

огородное по купчей, что купил тот двор и огородное место отец ево,

Васкин, Филка Никитин сын Гнидин у новоторжца посацкого человека

у Мелентейка Федорова сына Сутулого во 159‑м году. А что бил челом

великим || государем Сава Лвов сын Цыплетев во 194‑м году марта в

16 день и называл те дворовые места своими, что написаны те места в

писцовой книге писца Потапа Нарбекова за дедом ево за Павлом Цы-

плетевым, и крепость ево, Васкину, лживил; и марта с 16 числа 194-го

году октября по 11‑е число нынешняго 195-го году бил челом великим государем и за делом не ходил и крепостей никаких не положил; и те дворовые места написаны за ним, Васкою. Писцовая и межевая книга Торжка 1686 г.

Павел и Данило Ивановы Цыплетевы — Торжок

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

- [1400–1430‑е годы]. — Меновная Ивана Андреевича на пожни у устья реки Смердьи, вымененные им у Федора Ивановича на наволок на реке Шексне

- [1420–1430‑е годы – до 1434 г.]. — Купчая Григория Ивановича [Монастырева] на купленные у кн. Ивана Васильевича [Карголомского] Копановские пожни

- [Ок. 1440‑х – 1450‑х гг.]— Докладная деловая Дмитрия и Даниила [Блина] Ва- сильевичей Монастыревых на с. Ивановское с деревнями, пустошами и починками [в Белозерском у.].

- [Ок. 1460‑х – 1470‑х гг.] — Деловая Андрея, Михаила и Василия Давыдовых детей Васильевича Монастырева на с. Никольского и дд. Горку, Василево, Филькино [в Белозерском у.]

- Дело по челобитью вологжанки, вдовы Дарьи Монастыревой о не взимании с прожиточного её поместья денег за даточных людей «для крови и смерти сына ея Ивана».

- 1461— 1464 гг. — Грамота Д. В. Блинова Монастырева митрополиту Феодосию с обязательством не осваивать и не отчуждать пожалованных ему в пожизненное оброчное владение Ковжских пустошей на реке Шексне и еза на устье реки Ковжи.

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

- Алексей Бабенко. Форум Средневековья[↩]

- Кобрин В. Б. Грамоты XIV–XV вв. ... С. 408. № 2.[↩]

- Временник ОИДР. Кн. 10.

С. 123.[↩] - Временник ОИДР. Кн. 10. С. 262.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 307.[↩]

- АФЗХ.

Ч. 1. № 299–302.[↩] - Кобрин В. Б. Грамоты XIV–XV вв. ... С. 408. № 2.[↩]

- Временник ОИДР. Кн. 10. С. 123.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 82.[↩]

- Кобрин В. Б. Грамоты XIV–XV вв. ... С. 408. № 2.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 184.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 622–622 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 184.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 301.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 300, 301, 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 301.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 300, 301, 302.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 75, 82.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 301.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 300, 301, 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 301.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 302.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 300, 301, 302.[↩]

- Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. (далее — АСЭИ). Т. 1. М., 1952. № 246, 247. С. 175, 176.[↩]

- Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М., 1975. С. 35–36.[↩]

- Редкие источники по истории России. Вып. 2. М., 1977. С. 170. — О Василии Безносе см.: Грязнов А.Л. Двор Верейско-Белозерских князей в 1389–1486 годах // Кириллов: краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда, 2001. С. 30–31.[↩]

- Грамоты XIV-XV вв. из архива Кирилло-Белозерского монастыря. № 4; (АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 165. С. 100.[↩]

- Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 527.[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 154.[↩]

- ДДГ. № 80. С. 303, 313.[↩]

- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 303–304; Веселовский С.Б.Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 379, 386.[↩]

- Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков (далее — АФЗХ). Ч. 1. М., 1951. № 301. С. 253.[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 213.[↩]

- Там же. № 154; И. А. Голубцов отнес эту грамоту предположительно к 1450–1486 гг.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. 287, 289 (публикаторы в этом акте ошибочно отождествили его с Д.В. Фоминым); АСЭИ. Т. 2. № 153а, 290 (С. 235), 328, 329, 333; Кобрин В. Б. Грамоты XIV–XV вв. ...№ 5.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 622–622 об.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 623–623 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152, 156, 171, 184.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 184.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 623–623 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 106. С. 65 [№ 146]; № 107. С. 66 [№ 147]; № 109. С. 67 [№ 149]; № 112. С. 69 [№ 154]; № 113. С. 70 [№ 155]; № 123. С. 75–76 [№ 164].[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 235. С. 156 [№ 313]; № 237. С. 157 [№ 315[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 391. С. 398–399 [№ 327].[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 253. С. 166–167 [№ 338].[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 391. С. 399 [№ 327].[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 326. С. 307–308 [№ 228]. Дата этой грамоты, принятая в АСЭИ, весьма условна, поскольку базируется на очень шатких основаниях. Скорее всего, учитывая датировку других грамот, заверенных Иваном Циплей, эта указная грамота была составлена во второй половине 1460‑х – 1470‑е гг.[↩]

- АСЭИ. Т. I. № 467. С. 352–354 [№ 331].[↩]

- АСЭИ. Т. I. № 503. С. 382.[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 172. С. 108–109 [№ 271].[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 184. С. 117 [№ 240].[↩]

- АСЭИ. Т. I. № 467 [НИА СПбИИ. Кол. 12. Оп. 1. Д. 552], № 503 [ОР РГБ. Ф. 191. Д. 43]; Т. II. № 106 [ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 43], № 107 [ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 44], № 109 [ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 46], № 112 [ГКЭ. № 708], № 113 [ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 47], № 172 [НИА СПбИИ. Кол. 12. Оп. 1. Д. 665], № 235 [ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 73], № 237 [ГКЭ. № 726], № 326 [НИА СПбИИ. Кол. 12. Оп. 1. Д. 544], № 391 (ГКЭ. № 706).[↩]

- АСЭИ. Т. I. № 503 (ОР РГБ. Ф. 191. Д. 43).[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 622–622 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 173, 212, 214, 228, 290 (С. 213).[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 623–623 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152, 156, 171, 184.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 623–623 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152, 156, 171, 184.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 623–623 об.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152, 156, 171, 184.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 152[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- РИИР. Вып. 2. С. 170–171 (Л. 160–163[↩]

- Кузьмин А. В. Боярство Ростовской земли конца XII — начала XV века // История и культура Ростовской земли. 2001. Ростов, 2002. С. 73–74.[↩]

- Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 140.[↩]

- ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 622–622 об.[↩]

- Кузьмин А. В. Боярство Ростовской земли конца XII — начала XV века // История и культура Ростовской земли. 2001. Ростов, 2002. С. 73–74.[↩]

- Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 140.[↩]

- Кузьмин А. В. Боярство Ростовской земли конца XII — начала XV века // История и культура Ростовской земли. 2001. Ростов, 2002. С. 73–74.[↩]

- Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 140.[↩]

- ПСРЛ. Т. 37. С. 46, 92 (см.: Грязнов А. Л. Белозерские князья в годы правления Ивана III // Великое Стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты: материалы Всероссийской с международным участием научной конференции (30 марта — 1 апреля 2017 г., Калуга. Калуга, 2017. С. 139–141).[↩]

- АСЭИ. Т. 1. № 621. С. 532–533; Т. 3. № 250. С. 269–270.[↩]

- АСЭИ. Т. 1. № 270. С. 195; Т. 2. № 407. С. 424–426; № 433. С. 476.[↩]

- АЮ. № 112. С. 146.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 305. С. 254.[↩]

- Акты юридические. СПб., 1838. № 414[↩]

- АСЭИ. Т. II. № 238[↩]

- Акты юридические. СПб., 1838. № 414[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 143. С. 84.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 299.[↩]

- АСЭИ. Т. 2. № 173, 212, 214, 228, 290 (С. 213).[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 305. С. 254.[↩]