Загальні відомості

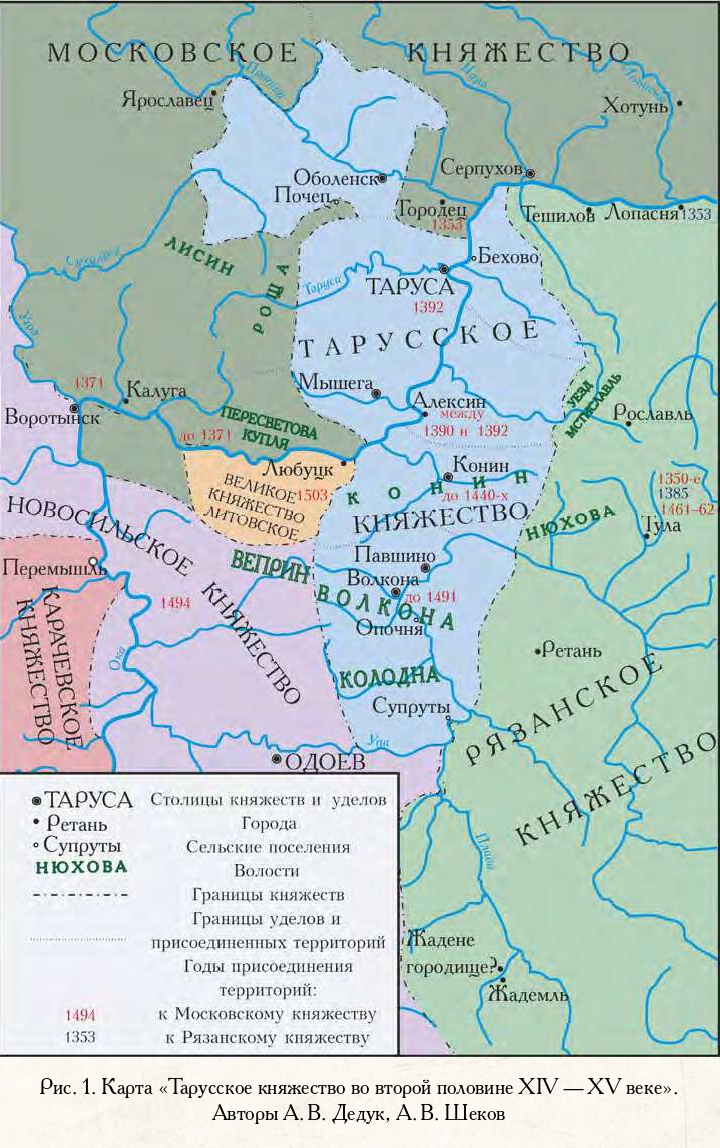

ОБОЛЕНСКИЕ — княжеский род, Рюриковичи, отрасль князей черниговских, потомки черниговских князей, происходят от правителей Тарусского кн-ва (см. в ст. Верховские княжества). В 14 в. (возможно, и в нач. 15 в.) О. являлись правителями Оболенского кн-ва с центром в г. Оболенск на р. Протва (ныне пос. Оболенск Серпуховского р‑на Московской обл.). Не позднее 2‑й трети 15 – сер. 16 вв. О. – князья служилые вел. князей московских по преимуществу в форме территориально-клановой корпорации (с сохранением части суверенных прав в управлении родовыми вотчинами). Один из самых многочисл. рус. княжеских родов (особенно в кон. 15 – 16 вв. и в 19–20 вв.).

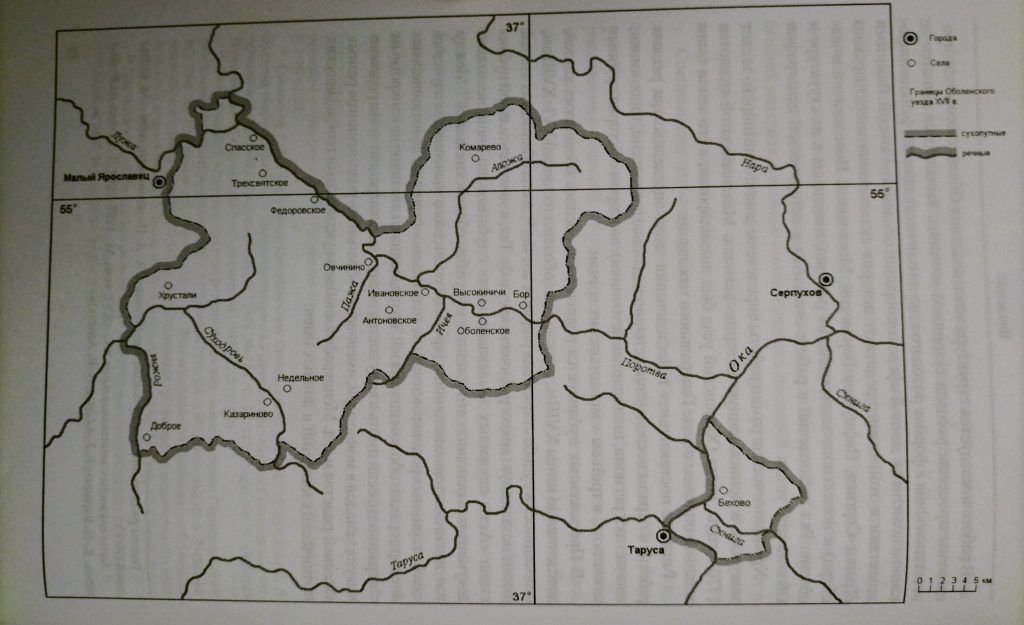

Кн. Константин Юрьевич Тарусский, получил в удел г. Оболенск и был родоначальником кн. О. Г. Оболенск располагался на правом берегу Протвы, в 20 км от ее впадения в Оку (совр. с. Оболенское Жуковского р‑на Калужской области; поселок Оболенск, основанный только в 1975 г., никакого отношения к древнему городу не имеет). Территория Оболенского удела, по-видимому, в целом соответствовала позднейшему Оболенскому уезду. Приблизительные границы последнего, на основании локализации 136 поселений из переписи 1678 г., были установлены Я. Е. Водарским.

Основная масса этих поселений располагалась на правом берегу средней Протвы (одно из них — в значительном отрыве вниз по течению от остальных). На севере они достигали устья Лужи, причем три располагались даже севернее этой реки. На западе территория Оболенского уезда включала среднее течение Суходрови, в районе ее излучины, в вершине которой немного заходила и на левый берег реки. На юге граница уезда, очевидно, шла севернее р. Тарусы, поскольку оболенских поселений на ней не было, как и на Оке ниже г. Тарусы. Наконец, на левой стороне Протвы поселения Оболенского уезда шли узкой полосой, окруженной лесами, вдоль р. Аложи, и далее примыкали к правому берегу Нары; кроме того, несколько селений заходили на левобережье Протвы и севернее устья Аложи 1.

В московско- литовском договоре от 5 февраля 1494 г. Таруса и Оболенск упомянуты как непосредственные владения вел. кн. Ивана Васильевича, а Оболенские среди его служилых князей не названы, в отличие от Одоевских, Воротынских, Перемышльского и Белевских с их «отчинами» 2.

Уже с конца ХУ в. многочисленный род кн. Оболенских начал разделяться на отдельные ветви, усвоившие в качестве фамилий про- звания своих родоначальников. От кн. Никиты Ивановича произошли Курлятевы и Ногтевы; от кн. Василия Ивановича — Стригины, Ярославовы, Нагие, Телепневы и Овчинины; от кн. Михаила Ивановича — Туренины, Репнины и Пенинские; от кн. Семена Ивановича — Горенские, собственно Оболенские, Тюфякины, Золотые, Серебряные и Щепины; от кн. Владимира Ивановича — Кашины и Лыковы; от кн. Ивана Долгорукого, Василия Щербатого и Александра «Тростенского Андреевичей — соответственно Долгорукие, Щербатые и Тростенские3. Почти все они на протяжении ХVI-ХVII вв. продолжали владеть родовыми вотчинами в Оболенском уезде 4. В 1678 г. крупнейшими землевладельцами Оболенского уезда были кн. Репнин, Лыков, Долгорукие, Щербатые и Тюфякин 5; Тростенские, Туренины и Кашины к тому времени уже пресеклись. Как видим, в ХVII в. вотчинами в Оболенском уезде владели все существовавшие на то время ветви кн, Оболенских (остальные пресеклись еще в ХVI в.), по иронии судьбы, кроме собственно Оболенских, которые еще в конце ХУ в. были испомещены в Новгороде. В настоящее же время существует лишь род собственно кн. Оболенских и, кажется, Долгоруковых и Щербатовых (одна из ветвей которого в советское время изменила фамилию на Щербаковы, понятно, без княжеского титула 6.

Історична географія

Основным источником для определения состава территории и границ Оболенского уезда являются кадастровые описания XVII в. и материалы Генерального межевания, проведенные на их основании. В рамках современного административно-территориального деления Оболенский уезд располагался на территории смежных Жуковского и Малоярославецкого районов Калужской области; Беховская волость Оболенского уезда — на территории Заокского района Тульской области.

В XVII в. Оболенский уезд на севере граничил с Гремичской волостью Малоярославецкого уезда, далее граница поворачивала на юг и шла между Оболенским уездом и Городским станом Малоярославецкого уезда, далее, по реке Большая Рожня — его Гордошевской и Суходровской волостями. С юга к Оболенскому уезду примыкал Калужский уезд (по линии село Михайлово — село Крапивна), земли принадлежавшие селу Почеп Троицко-Сергиева монастыря (относимые к анклавному Холхольскому стану Малоярославецкого уезда), Полейский стан Тарусского уезда. С востока Оболенский уезд граничил с Холхольским станом Малоярославецкого уезда, далее, с севера — с Боровским уездом, с запада — с Угодской волостью Малоярославецкого уезда до реки Протвы. По реке Протве Оболенский уезд граничил с Угодской и Репинской волостями того же уезда.

Источник: Хоруженко О. И. Историческая география Оболенского уезда XVII–XVIII веков.

Родовід

I Рюрик, князь Новгородский

II Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

III Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

IV Владимир I, великий князь Киевский +1015

VЯрослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

VI Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076

VII Олег Святославич, в.кн. Черниговский +1115

VIII Святослав Ольгович, в.кн. Черниговский

IX Всеволод Святославич, кн. Трубчевский

X Святослав Всеволодич, в.кн. Черниговский и Трубчевский

XI ..... ......

XII Всеволод, кн. Трубчевский

XIII Михаил Всеволодич, кн. Трубчевский

XIV Юрий Михайлович, кн. Торусский, Туровский и Трубчевский

Покоління I (XV)

1. КН. КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (†-1368)

первым из линии Тарусских, упоминается не только в родословных и помянниках, но и в летописях. Будучи союзником вел. кн. Владимиро-Московского Дмитрия Ивановича, он был убит в своем Оболенске в ноябре 1368 г., во время похода Ольгерда Литовского на Москву 7. Подчеркнем, что во всех летописях он назван именно Юрьевичем. В древнейшей родо- словной Оболенских, составленной в 1490‑х гг., а также родословной Одинцевичей 1520 г. Константин показан сыном Юрия Тарусского, внуком Михаила Черниговского 8. Эта же генеалогическая схема была принята и в официальном «Государеве родословце» 1555 г. 9. В церковных помянниках кн. Константин Оболенский, убитый «от литвы», записан сразу после Юрия Тарусского 10. В сборнике Дионисия Звенигородского назван Ивановичем, хотя летописи, ранние родословные книги, и даже «Бархатная книга» называют его Юрьевичем и внуком Святого Михаила Черниговского. Последнее невозможно из хронологических соображений

Покоління II (XVI)

2/1. КН. СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (уп.1375)

сын Константина Юрьевича.11 Сыновья кн. Константина Юрьевича Оболенского сохранили по-литическую ориентацию своего отца. В летописях они также упоминаются всего один раз: в августе 1375 г. среди князей — союзников вел. кн. Дмитрия Ивановича Московского, участвовавших в его походе на Тверь, названы Семен Константинович Оболенский и его брат Иван Торусский 12.

В Новгородской летописи Дубровского, которая иногда рассматривается как отдельная редакция Новгородской IV летописи, помещен разряд полков и воевод Куликовской битвы 1380 г., где воеводами сторожевого полка, после боярина Михаила Иванова Окинфиевича, названы все те же кн. Семен Константинович Оболенский и его брат Иван «Поружский» 13. Во всех других летописях этот разряд отсутствует. М. А. Салмина, в результате детального анализа, достаточно убедительно доказала, что «повесть в списке Дубровского — это позднейший вариант “Летописной повести”, усложненный влиянием на ее текст новых источников. [...] Как оказалось, повесть списка Дубровского буквально насыщена чтениями вторичного происхождения»; реально она была составлена только в 1540‑х гг. 14. Того же мнения придерживался Р. Г. Скрынников, который указал конкретно, что имена 12 воевод в списке Дубровского полностью повторяют имена князей — участников похода на Тверь 1375 г., а 4 — заимствованы из синодика 15. Такое совпадение практически нереально, а потому «разряд воевод» в списке Дубровского вряд ли может рассматриваться как достоверный источник.

Осенью 1382 г. кн. Тарусские (поименно не названные) присоединились к московским войскам, опустошившим Рязанскую землю. Захваченный во время этого похода полон, в том числе и кн. Тарусскими, московская сторона обязалась освободить, очевидно, уже в мирном договоре от ноября 1385 г. Там же, судя по всему, присутствовала статья о том, что вел. кн. Олег Рязанский должен был взять мир и скн. Тарусскими, поскольку они с московским правителем «один человекъ» (далее описывался порядок решения порубежных споров). Сам акт 1385 г. не сохранился, однако указанные статьи содер- жатся в договоре 1402 г., куда они, судя по всему, попали из документа 1385 г.: вел. кн. Федор Ольгович должен был с кн. Тарусскими «взяти ти любов(ь) по давнымъ грамотамъ», тогда как в договоре 1381 г. указанные князья вообще не упоминаются 16. В 1392 г. произошло переломное, но вполне логичное событие в истории Тарусского княжества: 24 октября вел. кн. Василий Дмитриевич вернулся из Орды, где хан Токтамыш передал в состав Владимиро-Московского великого княжества несколько новых владений, среди них и Тарусу 17. Персонализировать тарусских князей по которых происходили вышеизложенные события не представляется возможным.

Однако московский правитель, включив большинство полученных владений непосредственно в состав своего государства, Тарусу решил сохранить за местными князьями.

Ни в трех духовных грамотах самого Василия Дмитриевича, ни в завещании Василия Темного этот город не фигурирует. А в московско- рязанских договорах 1402, 1435 и 1447 гг. кн. Тарусские определенно упоминаются как владетельные, «один челов къ» с великим князем Владимиро-Московским, имеющие право заключать особые договора свеликим князем Рязанским 18

3/1. КН. ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ТАРУССКИЙ (уп.1375)

сын Константина Юрьевича.19

Сыновья кн. Константина Юрьевича Оболенского сохранили по-литическую ориентацию своего отца. В летописях они также упоминаются всего один раз: в августе 1375 г. среди князей — союзников вел. кн. Дмитрия Ивановича Московского, участвовавших в его походе на Тверь, названы Семен Константинович Оболенский и его брат Иван Торусский 20.

В Новгородской летописи Дубровского, которая иногда рассматривается как отдельная редакция Новгородской IV летописи, помещен разряд полков и воевод Куликовской битвы 1380 г., где воеводами сторожевого полка, после боярина Михаила Иванова Окинфиевича, названы все те же кн. Семен Константинович Оболенский и его брат Иван «Поружский» 21. Во всех других летописях этот разряд отсутствует. М. А. Салмина, в результате детального анализа, достаточно убедительно доказала, что «повесть в списке Дубровского — это позднейший вариант “Летописной повести”, усложненный влиянием на ее текст новых источников. [...] Как оказалось, повесть списка Дубровского буквально насыщена чтениями вторичного происхождения»; реально она была составлена только в 1540‑х гг. 22. Того же мнения придерживался Р. Г. Скрынников, который указал конкретно, что имена 12 воевод в списке Дубровского полностью повторяют имена князей — участников похода на Тверь 1375 г., а 4 — заимствованы из синодика 23. Такое совпадение практически нереально, а потому «разряд воевод» в списке Дубровского вряд ли может рассматриваться как достоверный источник.

Осенью 1382 г. кн. Тарусские (поименно не названные) присоединились к московским войскам, опустошившим Рязанскую землю. Захваченный во время этого похода полон, в том числе и кн. Тарусскими, московская сторона обязалась освободить, очевидно, уже в мирном договоре от ноября 1385 г. Там же, судя по всему, присутствовала статья о том, что вел. кн. Олег Рязанский должен был взять мир и скн. Тарусскими, поскольку они с московским правителем «один человекъ» (далее описывался порядок решения порубежных споров). Сам акт 1385 г. не сохранился, однако указанные статьи содер- жатся в договоре 1402 г., куда они, судя по всему, попали из документа 1385 г.: вел. кн. Федор Ольгович должен был с кн. Тарусскими «взяти ти любов(ь) по давнымъ грамотамъ», тогда как в договоре 1381 г. указанные князья вообще не упоминаются 24. В 1392 г. произошло переломное, но вполне логичное событие в истории Тарусского княжества: 24 октября вел. кн. Василий Дмитриевич вернулся из Орды, где хан Токтамыш передал в состав Владимиро-Московского великого княжества несколько новых владений, среди них и Тарусу 25 . Персонализировать тарусских князей по которых происходили вышеизложенные события не представляется возможным.

Однако московский правитель, включив большинство полученных владений непосредственно в состав своего государства, Тарусу решил сохранить за местными князьями.

Ни в трех духовных грамотах самого Василия Дмитриевича, ни в завещании Василия Темного этот город не фигурирует. А в московско- рязанских договорах 1402, 1435 и 1447 гг. кн. Тарусские определенно упоминаются как владетельные, «один челов къ» с великим князем Владимиро-Московским, имеющие право заключать особые договора свеликим князем Рязанским 26

По родословцам — основатель старшей ветви Оболенских князейз. Это сомнительно с точки зрения хронологии и перехода прав на Оболенское и Тарусское кн-ва. Сын его старшего бр. Дм. Сем. титулуется тарусским кн., а потомство Ив. Конст., начиная с сыновей, напротив — оболенскими. Основателем старшей ветви оболенских

князей кн. Ив. Конст. не мог быть и по соображениям хронологии. Первое уп. старших Ивановичей относится к 1440‑м годам.

4/1. КН. АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

сын Константина Юрьевича, по данным родословных младший брат Семена Оболенского и Ивана Тарусского27. Родоначальник князей Долгоруковых, Щербатовых и Тростенских.28 В помяннике Введенской церкви Киево-Печерской лавры записаны кн. Иван Константинович и кн. Андрей Оболенский, последний — также и в Любецком синодике 29.

Покоління III (XVII)

4а/2. КН. ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ ТАРУССКИЙ

В описи архива Посольского приказа 1626 г. упомянута «Тетратка, а в ней список з докончалные грамоты князя Дмитрея Семеновича торуского, на одном листу, с великим князем Васильем Дмитреевичем, году не написано». О данном документе знал и составитель Румянцевской редакции 1540‑х гг., а также «Государева родословца» 1555 г. и «Бархатной книги», где Дмитрий Тарусский показан сыном Семена, якобы старшего сына Юрия Тарусского: «У Князя Семена Торуского сынъ Князь Дмитрей Торуской, и въ докончанье его Князь Велиюй Василей пожаловалъ принялъ; не стало его бездетна» 30.

Действительно, в таком случае Дмитрий Семенович, двоюродный брат Семена Константиновича Оболенского и Ивана Тарусского (1375), имел бы полное право на тарусский стол. Однако вполне вероятно, что единственным источником составителя родословной, на основании которого он «вычислил» Семена Тарусского, приняв его за старшего сына Юрия, было именно отчество Дмитрия Семеновича в упомяну- том договоре (см. выше). А в таком случае Дмитрий мог быть также сыном Семена Константиновича Оболенского, который в названных родословных пропущен. Именно такого мнения придерживались Р. В. Зотов 31, Г. А. Власьев 32 и А. А. Горский 33. В его пользу можно привести еще тот аргумент, что и до, и после Дмитрия с титулом князей Тарусских упоминаются представители ветви Оболенских (1375 и 1437 гг.).

4б/3. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

В помяннике Введенской церкви Киево-Печерской лавры содержится следующая запись: «Кн(з): Ивана Конста(н)тиновича. Кн(з): Ивана Иванови(ча). Кн(з): Конста(н)тинова внука Оболеньского»?6.

В родословной Оболенских Иван Иванович среди сыновей Ивана Константиновича не значится, что можно было бы объяснить его бездетностью (хотя там присутствует бездетный Глеб Иванович). В принятой версии это можно объяснить лишь тем, что в реальности сыновья Ивана Константиновича, приходились ему не сыновьями, а внуками, сыновьями Ивана Ивановича. Иначе говоря, составитель родословной объединил в одно лицо двух Иванов, отца и сына, Константиновича и Ивановича, поскольку сыновья последнего тоже носили отчество Иванович.

4в/4. КН. ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ († 1437)

В синодике московского Успенского собора среди лиц, погибших в Белевской битве с ханом Улуг-Мухаммедом («Махметом») 5 декабря 1437 г., записан кн. Федор Андреевич Оболенский34. Он мог быть только сыном Андрея Константиновича Оболенского, хотя таковой в родословных и пропущен. В летописях же этот Федор, погибший под Белевом, назван князем Тарусским 35 В историографии этот Федор Тарусский обычно относится к ветви кн. Волконских, в родословной которых действительно упоминается Федор Юрьевич, внук Ивана Юрьевича. Примечательно, что другой убитый тогда князь, по летописям — Андрей Стародубский Лобан, — в синодике тоже записан со своим «параллельным» прозванием — как Андрей Иванович Ряполовский. А в московско-литовском договоре 1449 г. князем Тарусским называется Василий Иванович (Оболенский) 36 — по родословным, сын Ивана Константиновича. Т. е. получается, что в Тарусе княжил сначала младший двоюродный брат, а затем — старший. Если же мы примем Василия Ивановича за внука Ивана Константиновича, то он окажется на поколение младше Федора Андреевича, наследником Тарусы после его гибели в 1437 г.

Очевидно, Федор Андреевич был тем «торусским князем» (именно так, в единственном числе), который в московско-рязанском договоре 1434 г. упомянут как «один человекъ» с вел. кн.

Московским Юрием Дмитриевичем37. Его женой, скорее всего, следует признать княгиню Евдокию (Овдотью) Тарусскую, наместник которой в 1496/1505 г. упоминается как свидетель на размежевании земель Троице-Сергиева монастыря с кн. Долгорукими — племянником Федора Андреевича и его сыновьями 38. В 1504 г. вел. кн. Иван Васильевич завещал своему наследнику Тарусу с волостями, среди них — «со княгининскою вотчиною Овдотьиною» 39. По крайней мере, обе жены последнего князя Тарусского, Василия Ивановича Оболенского, носили другие имена

5/4. КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ДОЛГОРУКИЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Андрея Константиновича.40 Родоначальник кн. Долгоруковых. Известен только по родословным. Отчество его сына Вл. Ив., уп. со взрослыми сыновьями в 1496–1498 гг.44 45, дает основание предположить, что кн. Ив. жил в перв. пол. XV в.

6/4. КН. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЩЕРБАТЫЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Андрея Константиновича.41 Родоначальник кн. Щербатовых.

7/4. КН. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Андрея Константиновича.42 Родоначальник кн. Тpостенских. Владел с. Тростье Оболенского у. получил про- звание от с. Тростье на р. Аложе, левом притоке Протвы. Имел он владения и под самым Оболенском, на правом берегу Поротвы, — с. Колышево (по которому младший сын Александра, Иван, прозывался Колышевским) 43.

Покоління IV (XVIII)

8/4б. КН. ГЛЕБ ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (†1436)

Сын Ивана Ивановича.44 Глебу во всех родословцах придается

отчество Иванович; он считается бр. Вас. Ив. и Сем. Ив. Хронологически это вполне вероятно, но определенных указаний современных ему источников на такое родство нет.

Раньше всех из братьев в источниках упоминается кн. Глеб Оболенский: будучи московским воеводой на Устюге в г. Гледене, он в январе / начале марта 1436 г. успешно оборонял его от кн. Василия Косого, который, однако, взял город «на целованье. А князя Глеба Ивановича взял душею на праве и его убил, и положен бысть в соборной церкви на Устюге» 45. «Государев родословец» также упоминает о его убийстве Василием Косым; поэтому, возможно, Глеб был внесен туда лишь на основании летописного сообщения. А в таком случае он вполне мог быть младшим братом Ивана Ивановича, т. е. в реальности дядей Оболенских, записанных в родословной как его братья.

В синодике Кр. Усп. соб. поминается кн. Глеб Ив. Оболенский.46

9/4б. КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ († до 1449)

Сын Ивана Ивановича Константиновича; сведений о нем, кроме родословцев, в источниках не сохранилось.47 «Отъ него пошли Курлятевы, Ногтевы » [Брх.I, 212]. Умер не позже 1449 г., когда главой Тарусского дома был кн. Василий Иванович, упомянутый вместе чз братьею и з братаничы».

~ NNN, в инокинях Наталья

10/4б. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КОСОЙ ТАРУССКИЙ И ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Ивана Ивановича Константиновича.48

В начале 1443 г. он, вместе с Андреем Голтяевым, во главе двора вел. кн. Василия Васильевича был послан против царевича Мустафы, воевавшего рязанские волости и сто- явшего под рязанской столицей; в ходе жестокого боя воеводы разгромили татар, убив самого Мустафу и многих татарских князей. В 1445 г. великий князь оказался в плену у Улуг-Мухаммеда после проигранного Суздальского боя. 1 октября он был отпущен и выслал вперёд Андрея Михайловича Плещеева с сообщением об освобождении. Согласно официальному летописанию, когда гонец был на пути к Мурому, оттуда отплыл ханский посол Бегич, которому хан поручил переговоры с Дмитрием Шемякой по поводу передачи ему московского престола. Бегич, узнав о намерении Плещеева его захватить, вернулся в Муром, но был пленён великокняжеским наместником В.И. Оболенским, ранее, получается, беспрепятственно пропустившим его.49 Ермолинская летопись добавляет подробности: получив приказ от Василия Тёмного захватить Бигича, муромские наместники к нему «выслаша меду много; он же напився и усну, а сии посланнии, пришедше, и поимаша его и отведоша его во град, а после утопиша его».50

В 1450 г. возглавил полки Василия Темного, посланные против Шемяки к Галичу; подойдя к городу 27 января, московские войска разбили неприятеля, после чего Галич сдался великому князю, а Шемяка бежал в Новгород 51 В конце правления Василия Темного кн. Василий Иванович получил чин боярина: как таковой, в 1456/62 г. он засвидетельствовал меновую грамоту вел. кн. Василия Васильевича с Троице-Сергиевым монастырем 52. Некий кн. Василий Иванович, возможно Оболенский, но без боярского титула, выступил послухом на меновой грамоте 25 августа 1458 г. (!53. В 1462/64 г. на судебном разбирательстве вел. кн. Ивана Васильевича присутствовали его бояре, кн. Василий Иванович и кн. Иван Васильевич (Стрига, его сын) 54. В начале же правления вел. кн. Ивана его боярин, кн. Василий Иванович, участвовал в рассмотрении местнической жалобы Василия Сабурова на Григория Заболоцкого 55. Умер он, очевидно, не позже 1460‑х гг., постригшись в монашество с именем Варсонофея 56.

Будучи московским воеводой и боярином, Василий Иванович продолжал сохранять и статус владетельного, хотя уже только служилого князя. Кроме своей части Оболенска, после гибели Федора Андреевича в 1437 г., или же после смерти его братьев, он унаследовал еще тарусский стол и старшинство в роде. В московско-литовском договоре от З1 августа 1449 г. говорится: «А князь Василеи Твановичъ торускии, из братьею, и з братаничы служать мне, великому князю Василью. А тобе, королю i великому князю Казимиру, в них не въступатисе» 57. В духовной грамоте вел. кн. Василия Темного 1461 /62 г. Таруса среди его владений не упомянута. Очевидно, кн. Василий Иванович владел ею до самой смерти, и только после этого вел. кн. Иван Васильевич наконец-то принял решение включить Тарусу непосредственно в состав своих вла-дений, однако сохранил за кн. Оболенскими г. Оболенск с его уездом. А в 1473 г. московский государь отдал Тарусу своему младшему брату, кн. Андрею Васильевичу Меньшому, как компенсацию за «выморочную» часть удела другого брата, кн. Юрия Дмитровского 58.

Постригся в монахи под именем Варсонофия. Внесен в синодик Кр. Усп. соб.59 Он был родоначальником княжеских фамилий Стригиных, Ярославовых, Нагих и Телепневых, угасших в XVI в.

В «Государеве родословце» муж княжны Белевской ошибочно назван Василием Ивановичем Косым 60

В разрядах действительно встречается князь «Василий Иванович Косой»61, но он — «князь Иванов сын Юрьевича»62, т. е. Патрикеев, будущий ин. Вассиан. Имя «Василий Косой» фигурирует и в родословных росписях кн. Оболенских, как убийца кн. Глеба, но это — вел. кн. Вас. Юр. (1434), внук Дм. Донского.

∞, 1v, МАРИЯ ФЕДОРОВНА ВСЕВОЛОЖ (? — ум. до 1449 или после 1449), дочь Федора Дмитриевича Турика Всеволож-Заболоцкого. «Марья, за кн. Васильем Ивановичем за Оболенским, мать кн. Ивану Стриге да кн. Александру, да Ярославу, да Петру Нагому, а Телепни от другие жены были, от Воротынских и белевских князей дочери». В 1449 году, при набеге к р. Похре Седи-Ахметовых татар Ногайской Орды, кн. Мария с невесткой своей, снохой мужа — Степанидой, были взяты в плен 63. Хотя возможно это была другая Мария — Морозова — предположительно вторая супруга Василия Ивановича.

∞, 2v, (?) МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА МОРОЗОВА, дочь Игнатия Михайловича Морозова. В русской родословной книги Лобанова-Ростовского Мария Морозова указана женой князя Василия Оболенского, но какой по счету — не ясно. Возможно была его второй женой. Именно эта Мария (а не первая жена) могла быть взята в плен татарами на Пахре в 1449 году. К тому же жена её родного брата Григория Игнатьевича Козел-Морозова — Степанида Ивановна — была тогда же взята в плен татарами.

∞, 3v, КН. ЕВПРАКСИЯ МИХАЙЛОВНА БЕЛЕВСКАЯ, дочь князя Михаила Васильевича Белевского 64. «Княгиня Евпраксея за князем Васильем за Оболенским, мать Телепнем».

11/4б. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Ивана Ивановича Константиновича65; сведений о нем, кроме родословцев, в источниках не сохранилось.

Внесен в синодик Кр. Усп. соб.66

∞, ....., ин. Аграфена. Ее имя устанавливается по порядку перечисления имен в синодиках кн. Ленинских в духовной грамоте Юр. Андр. меньшого Ленинского («А поминати Оболенских: князя Михаила, князя Андрея, князя Юрья, князя Давыда, Василья, иноку княиню Агрипену, иноку Маремьяну, княиню Огрофену, иноку к[ня]иню Александру, Марию, Михаила»67) и в синодике Пафн. м‑ря («князя Андрея, князя Михаила, иноку княгиню Агрепену, князя Андрея, иноку княгиню Агрепену, князя Георгия, иноку княгиню Александру»68). Принесла в приданое с. Борноволково с дд. в Нерльском ст. Преславского у., которое, как «бабы нашие приданое село» в 1525/26 г. внуки Мих. Ив. Оболенского кн. Пенинские дали вкладом в Троицу.69

12/4б. КН. СЕМЁН ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Ивана Ивановича Константиновича.70 «Отъ него пошли Горенскіе, Золотые, Серебреные, Щепины».71

В феврале 1446 г., после ослепления вел. кн. Василия Васильевича Дмитрием Шемякой, вместе с кн. Василием Ярославичем Боровским бежал в Литву. Последний по- лучил там несколько городов, из которых Брянск отдал кн. Семену и Федору Басёнку. В конце года, находясь в Брянске, они получили там весть об освобождении Василия Темного и выступили на соединение с кн. Василием Ярославичем в Пацын. В январе 1447 г. все они под Угличем соединились с вел. кн. Василием, только что вернувшим себе Москву. В январе 1452 г. кн. С. И. Оболенский, названный уже боярином Василия Темного, был послан последним, вместе с кн. Василием Ярославичем, против Дмитрия Шемяки на Устюг, но последний предпочел бежать оттуда 72.

В акте 1455/56 г. вел. кн. Василий Васильевич упоминает, что ранее продал своему боярину, кн. С. И. Оболенскому, с. Толстиково с деревнями в Бежецком Верхе 73.

Он был родоначальником княжеских фамилий Горенских, Золотых, Серебряных и Щепиных, угасших в XVI в., а также князей Оболенских. Внесен в синодик Кр. Усп. соб.74

13/4б. КН. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

Сын Ивана Ивановича Константиновича.75; сведений о нем, кроме родословцев, в источниках не сохранилось. «Отъ него пошли Лыковы, Кашины».76

Ему принадлежала, как единственному общему предку князей Лыковых и Кашиных, разделенная между ними в 1620‑х “старинная прародительская вотчина” с. Спасское Загорье в Оболенске 77, находившееся на берегу Протвы, чуть ниже впадения в нее Лужи 78.

Покоління V (XIX)

14.5. ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ОБОЛЕНСКИЙ, ИН. ВАРСОНОФИЙ (?-1501)

Сын Никиты Ивановича Ивановича.79 Боярин кн. Андрея Углицкого (1474 – 91).

В 1472 отбил нападение татар. В 1479 г. сопровождая кн. Андр. Вас. Углицкого при его бегстве от вел. кн., был послан им с бр. Петром из Молвятиц в Москву для объяснения

с вел. князем. 29 янв. 1487 г. отправился из Москвы в поход на Казань для низвержения ц. Алегама третьим воев. правой руки в судовой рати. В 1493 – воевода в Серпухове.

† 1501 Г. умеръ.80

В 1473 – 91 присутствовал на суде кн. Андрея; в 1470 – 72 – на обмене земель.

Ум. 1501.

Родопомянная запись, внесенная в синодик Вол. м‑ря сыном Вас. Никитича Никитой Вас. Хромым, открывается именами ин. кн. Варсонофия и ин. кнг. Натальи. Относим это известие к отцу и матери Никиты Хромого: «Поминание князя Никиты Васильевича Оболенского Хромого, а в инопех Нила: инока

князя Варсонофиа, иноки княгини Натальи, инока князя Нила, князя Михаила, а дал за то князь Никита полтараста рублев» (Титов А. А. Вкладные и записные книги Иосифова Волоколамского мон-ря XVI в. и упраздненные мон-ри и пустыни в Ярославской епархии. М., 1906. С. 17–18).

∞, Ксения ....., ин. Наталия.

15/5. КН. АНДРЕЙ НИКИТИЧ НОГОТЬ (?-п.1493)

Сын Никиты Ивановича Ивановича.81 В январе 1480 послан Иваном III в помощь Пскову против ливонцев, разбив рыцарей, он взял город Костер на реке Эмбахе, осаждал Юрьев (Дерпт), опустошив Ливонию на большом пространстве, вернулся с богатой добычей. 1493 январь, въ походѣ на Литву къ Мезецку и Серпейску воев. прав, р., а за тѣмъ указано ему и брату его кн. Ивану Никитичу Смолѣ

быть воеводой на берегу около Тарусы. [Милюк. 17, 18]

Родоначальник князей Ноготковых-Оболенских

16.5. КН. ИВАН НИКИТИЧ СМОЛА ОБОЛЕНСКИЙ, ПР. СМОЛА, СМУРА82, СМАГА83 (?-1504)

Сын Никиты Ивановича Ивановича.84 Боярин кн. Юрия Дмитровского (1461–71).

1493 , янв. 29, отправился изъ Москвы въ походъ

противъ Литовцевъ, къ Мезецку и Серпейску, вторыми

воев. прав, р., и за тѣмъ указано ему быть, вмѣстѣ

съ бр. Андреемъ, воеводой на берегу около Тарусы.85 В феврале 1500 г. был приглашен на свадьбу князя В. Д. Холмского и княгини Феодосии, находился у саней великой княгини Софьи Палеолог.86

† 1504 г.[Длг. I, 51].

Бездетен.

17.5. КН. ПЁТР НИКИТИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (* ...., 1471, † 1499)

Сын Никиты Ивановича Ивановича.87 Боярин кн. Бориса Волоцкого.

В разрядах в 1492/93–1495/96 гг. Служил боярином у кн. Бориса Васильевича Волоцкого: «А что есмь пожаловал бояр своих, князя Андрея Федоровича и князя Петра Микитича»88; «А на Волоце служил князь Ондрей Федорович Голенин, дядя и боярин у князя Бориса Васильевича. А приехал на Волок служити князь Иван Васильевич да князь Федор, брат ево, Хованские, да Петр Никитич Оболенской, и они сидели в кривом столе, а князь Ондрей Федорович Голенин сидел в болшом столе»89. В последнем известии члены думы волоцкого князя могли сидеть за разными – «по чести» — столами, большим и кривым на свадьбе князя Бориса Васильевича, которая праздновалась весной 1471 г.90 Из текста Памяти следует, что Хованские

и Оболенский приехали служить в удел уже после появления там Голенина. В октябре 1477 г. боярин и послух в духовной грамоте князя Бориса Васильевича Волоцкого (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 251). В декабре 1477 г. был приставом у царевича Даньяра в церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде.91 В июне 1491 г. в числе других полководцев, был послан против Ординскихъ царей Сеидъ-Ахмета и Шигъ-Ахмета, на помощь Менгли-Гирею к берегам Дона. Поход без результатов». [ПСРЛ. ІѴ. 159; V I, 38; VIII, 223; Крмз. V I, 128]. 1493, пожалован в бояре.92 1493, в походе на Литовцев, на пути к Велик. Лукам, первым воев. перед. п. [Милюк. 18] В том же году указано ему быть, при посланном на Тверь князе Василие Іоанновиче, сыне Вел. Князя, третьим воеводой.[d. 18]. В августе 1495 г. командовал передовым полком под Выборгом во время войны со Швецией (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 19, 23, 24; Сборник Русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884. С. 116; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 44).

† 1499 г.[ДР. Р. Вив. XX, 9].

Ок. 1499 присутствовал на отводе волоцких земель; в феврале 1500 присутствовал на свадьбе кн. В.Д.Холмского. В начале XVI в. послух в купчей С. Леонтьева у И. Полуектова на село Юрищево в Гостижском стане Рузского уезда (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. С. 27). Дал вкладом Иосифо-Волоколамскому монастырю три деревни в Рузском уезде: «Поминание князя Петра Никитича Оболенского... а дал на то князь Петр три деревни в Рузе, а те три деревни заменили есмя князю Юрью Ивановичи)» (Титов А. А. Вкладные и записные книги Иосифова Волоколамского мон-ря XVI в. и упраздненные мон-ри и пустыни в Ярославской епархии. М., 1906. С. 16–17; Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. С. 40).

18.5. КН. ДАНИЛО НИКИТИЧ СОБАКА

Сын Никиты Ивановича Ивановича.(Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 79; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 254. № 13; Кобрин. Материалы. С. 96. №11.()) В 1487 г., предводительствуя русским войском, возвел по поручению вел. кн. на престол казанский ц. Магмет-Аминя.

19.6. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ СТРИГА (* ..., 1446, † 1478, Новгород, ‡ Суздаль, Спасо-Евфимьев мон.)

Сын Василия Ивановича Ивановича.93 Боярин. Сторонник Василия II. Родоначальник кн. Стригиных-Оболенских.

Уп. в 1446–1478 гг. Первое упоминание о Стриге связано с династической войны. После возвращения из татарского плена в 1445 г. Василий II стал жертвой заговора удельных князей: 13 февраля 1446 г. он был захвачен ими и ослеплён. Пока Василий II с семьёй томился в заточении в Угличе, не отъехавшие в Литву его сторонники во главе с князьями Ряполовскими (Стародубская ветвь Рюри-

ковичей) начали разрабатывать план по его вызволению. «Бё же в тои же мысли

тогда с ними князь Иван Васильевич Стрига… и иные многые дёти боярьскые двора великого князя». Было решено собраться всем отрядам под Угличем в полдень Петрова дня (29 июня) 1446 г., но Ряполовские, узнав, что замысел раскрыт, ушли к Белоозеру. Шемяка послал за ними две рати, чья встреча предполагалась у устья Шексны (район города Рыбинска, древняя Усть-Шексна), но план был нарушен манёвром Ряполовских. Одна рать была ими разбита в устье Мологи, вторая успела уйти, не решившись на боестолкновение. Ряполовские, «князь Иван Стрига и прочие многые дёти боярьскые» направились в Мстиславль и начали побуждать Василия Ярославича «выняти великого князя». В это время, теряя поддержку служилых людей, Шемяка принял решение освободить Василия II и отдал ему в удел Вологду, о чём стало известно его сторонникам. В Дебрянск к С.И. Оболенскому заехал следовавший из Москвы

в Киев лазутчик сестры Василия II Анастасии, жены киевского князя Алексан-

дра Владимировича. В Мстиславль известие принёс Данила Васильевич Башмак

(Протасьевичи). Примечательно, что при покупке позднее (1450–1467 гг.) Пе-

тром Игнатьевичем (предположительно Морозовым) земель свидетелями сдел-

ки выступили князь Иван Васильевич Стрига и Данила Башмак 20. АСЭИ. Т. 1. № 241. С. 170. Прослеживается и связь И.В. Оболенского с Морозовыми: один из сыновей Стриги — Иван (2‑й или 4‑й сын, оба носили это имя) женился на дочери Ивана Константиновича Зубатого Морозова-Владыкина (Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 1. М., 1787. С. 266). Сторонники Василия II, изначально предполагавшие оставить семьи в Литовском княжестве, решили вместе покинуть его пределы и присоединились к Василию II, сумевшему вернуть престол в начале 1447 г.94

Весной 1449 г. (6957) Дмитрий Шемяка «поиде къ Костроме съ многою силою. А прииде на великъ день (13 апреля) и многа бився по градом, но не успеша ничто же, поне бо застава в нем бе, князь Иван Васильевич Стрига да Федор Басенокъ, а с ними многие дети боарьскые, дворъ великого князя». Итогом этих боевых действий стало перемирие, вскоре, правда, нарушенное Шемякой 22.95 1456, в

походѣ на Новгородцев», отряжен» къ Старой Русѣ, которую взялъ и разсѣялъ Новгородцев», В перечне воевод в новгородском походе Василия II 1456 г. он показан старшим: «кн(я)зь Иван Васил(ь)евич Стрига з братиею, да Федор Васил(ь)евич Басенок, да Иван Ильин, да Михаило Русалка, и иныи многие».96 1460, псковитяне просили Вел. Кн. дать имъ кн. Ивана Стригу въ намѣстники, и по полученіи разрѣшенія, 1461, март. 23, садятъ его на свой столь: «пріяша его посадники и весь Псковъ съ великою честію, и даша ему всю княжую пошлину, а онъ цѣловалъ имъ крестъ честный ко в Пскову».[ПСРЛ. IV, 220; V, 33; Крмз. V, 207, прм. 369]. 1462, уѣзжает ъ в Москву.[ПСРЛ. IV 221; V, 33.]

1467 они вновь просят его в наместники, но получают отказ, т.к. Иван Стрига был послан в это время вместе с царевичем Касимом против казанцев, разбойничавших в пределах Костромской области.97 В 1463 – 68 – наместник Ярославля и боярин. 1471, въ походѣ Государя на Новгородъ, шелъ по Мстѣ, командуя татарской конницей, [ПСРЛ. VI, 192; VIII, 162; Крмз. VI, 25]. 1472, іюля 10, выступаетъ изъ Москвы къ Окѣ, для отраженія набѣга х. Ахмата на московские области. [Крмз. VI, 34, прм. 79] —Въ томъ же году Псковичи просятъ въ третій разъ дать имъ его въ правители, и получаютъ отвѣтъ, что князя другаго имъ дадутъ, «а что кн. Иванъ Стрыга, а тотъ мнѣ здѣсе у себе надобъ». [ПСРЛ. IV, 243–4 ; Крмз. VI, 51].

С подачи И. А. Голубцова в литературе распространилось мнение о том, что где-то 70‑х гг. XV в. (надо думать, непосредственно перед князем Семеном Ивановичем Хрипуном Ряполовским) И.В. Горбатый занимал пост суздальского наместника.\footnote{АСЭИ. Т. III. № 497. С. 475: легенда к акту; Пашкова Т.И. Местное управление... С. 160.} Однако сам акт из архива Спасо-Евфимьева монастыря, упоминающий князя Ивана Васильевича на указанной должности (АСЭИ. Т. III. № 497. С. 475), не содержит никаких идентифицирующих указаний, что позволяет отождествлять данное лицо не только с Иваном Горбатым, сведений о службе которого, начиная с эпохи 60‑х гг. XV в., кстати, вообще нет, но и (добавим, с куда большим основанием) с Иваном Васильевичем Стригою Оболенским.

1477, окт.,—1478, въ походѣ Государя на Новгородъ, былъ однимъ изъ главныхъ воеводъ, отправленный «со своей братіей, князьями Оболенскими», шел съ Владимірцами воеводой передоваго полка, и изъ Бронницъ, придя къ Новгороду, долженъ был встать на Городище.98 После приведения новгородцев к присяге был назначен одним из 4‑х наместников. 1478, янв., Вел. Кн. посылает его для переговоров с Новгородцами; янв. 15, он, с кн. Иваном Юрьевичем и Федором Давыдовичем, приводят Новгородцев к присяге, а янв. 22, назначается одним изъ 4 наместников, и именно Наместником на Ярославль Двор; наконец, февр. 3, оказываете великую услугу Вел. Князю, поднесеніемъ ему отобранныхъ имъ договоровъ Новгородцевъ съ Литвой.99

† весной 1478 в Новгороде: «Тое же весны преставися в Новгороде а Великом наместник великого князя Иван Васильевичь Оболенской Стрига, и положен в Суздале у Спаса в Ефимьеве монастыре по его велению100.

Как боярин присутствовал на докладе Ивану III поземельных дел 1462 – 64, 1462 – 78, 1465 – 69 (ярославские дела) и 1475 – 76, но в феврале 1478 отстранен от должности вместе с братом Ярославом. Его московский двор до лета 1504 передан великим князем кн. Ю.И. Дмитровскому101. Ок. 1450 – 67 послух в Переяславском у. В 1462/64 г. на судебном разбирательстве вел. кн. Ивана Васильевича присутствовали его бояре, кн. Василий Иванович и кн. Иван Васильевич (Стрига, его сын) 102.

∞, СТЕПАНИДА ИВАНОВНА МОРОЗОВА.

20.6. КН. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (* ...., 1475, † XI.1501)

Сын Василия Ивановича Ивановича.103 В октябре 1475 г. боярин в окружении великого князя Ивана III в походе миром на Новгород.104 1477, окт., въ походе Іоанна III

на Новгородъ, однимъ изъ воеводъ Государева полка, начальствуя Калужанами, Алексинцами, Серпуховцами, Москвичами, Гадонежцами и Новоторжцами, шелъ между

Яжелбицкою и Деменскою дорогами, и нояб. 19 указано ему наступать со стороны Юрьева монастыря, а 27 нояб. онъ стоялъ уже у Николы на Мостищахъ.[ПСРЛ. VI, 207, 209, 211—2; VIII, 185, 189—90; Крмз. VI, 70—1, 74; Милюк. 12]. 1487, апр. 11, отправляется, съ кн. Дан. Дм. Холмскимъ и Сем. Ив. Гяполовскимъ, въ Казанскій походъ, нерв. воев. прав. р. судов, рати; мая 18, берутъ Казань, іюля 9 и самого ц. Алегама. [ПСРЛ. IV, 135; 156; VIII, 217; Милюк. 15]. 1493, янв. 29, посланъ перв. воев. перед, п. къ Мезецку и Серпейску, противъ, взявіпихъ эти города, Литовцевъ, при чемъ Мезецкъ сдался, а Серпейскъ и Опаковъ взяты приступомъ.[ПСРЛ. IV, 161; VI, 240; VIII, 225; Крмз. VI, 149, прм. 383] В том же году упомянут среди воевод, находящихся при вел. князе; в 1495 сопровождал Ивана III в Новгород; в 1496 в походе на Казань – воевода большого полка конной рати вместе с кн. В.И. Патрикеевым. В феврале 1498 г. присутствовал среди бояр на коронации Дмитрия-внука.105

В октябре 1501 участвовал в походе на Литву. Тогда в ответ на поражение рус. войск от сил Ливонского ордена во главе с магистром В. фон Плеттенбергом кн. Даниил Щеня Патрикеев начал поход в глубь Ливонии от границ Псковской республики. 24 ноября (4 декабря) 1501 г. под Гельмедом произошел бой между русским войском боярина кн. Д.В. Патрикеева-Щени и отрядами дерптского епископа. В результате немцы потерпели тяжелое поражение. Немцы предприняли нападение на русское войско ночью, пытаясь использовать эффект внезапности. В начале боя был убит кн. А.В. Оболенский. На этом успехи ливонцев закончились. Д.В. Патрикеев-Щеня смог нанести поражение неприятелю. Русские отобрали у врагов пушки и обоз. Преследование продолжалось 10 верст. Как сообщила пск. летопись:»...а не светлымя саблями секоша их, но биша их москвичи и татарове аки свиней шетоперы...». После битвы русское войско направилось к Феллину, оттуда поход продолжился до Вендена. Затем оно повернуло на север и вышло на Русь в районе Нарвы. В ходе этого рейда русские отряды доходили до Ревеля и почти без потерь вернулись на рус. территорию. Поход окончился в конце декабря.

А. В. Оболенский был погребен в некрополе в Троице-Сергиева монастыря. Его надгробие было обнаружено в 1940 г. и опубликовано В. Б. Гиршбергом, предложившим и свой вариант прочтения содержащейся на нем надписи: «В лѣт(о) 7010‑е м(есѧ)ца но|ѧбра 21 на памѧ|ть с(вѧ)тыа

великом(у)ч(е)н(и)ци Екатерины престависѧ рабъ б(о)жіи б|л(а)говѣрныи кн(ѧ)s Алеξандро | [Василь]евичь Ѡболеньскы».106 Внесен в синодик Кр. Усп. соб.107

Его московский двор до июня 1504 передан Иваном III кн. Ю.И. Дмитровскому.108 В конце XV в. в Новгородской земле за ним во владении были волости Смердыня (Андрея Посохнова) в Никольском погосте и Соргошино (Окинфа Брюхатого) в Покровском погосте Бежецкой пятины.109 За ним также деревни (Никиты Савина) в Морозовичском и Холынском погостах Деревской пятины – дд. Морозович и на Усть-Холовы, Захоловье, Горбастица, Вороченда и Бортно. Всего 311 обеж земли.110 В конце XV века владел вотчиной в с. Хотенево-Тереботунь Бежецкого у., завещанной племянникам Ивану Немому и Федору Лопате Телепневым, но после его смерти земля была “безъосподарна” 7 лет.111

21.6. КН. ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ (?-1478)

1473 г. февр. 19, приезжает во Псковъ, назначенный туда наместником, по просьбѣ самихъ Псковитянъ, «и посадиша его на княженіе въ дому Св. Троицы».[ПСРЛ. IV, 244—6; Крмз. VI, 51, прм. III]. 1474, янв. 2, заключает миръ, на 20 лѣтъ, съ Ливонскими Магистромъ, и въ томъ же январе также миръ, на 30 лѣтъ, съ Юрьевскимъ Епископом. [ПСРЛ. іѵ, 249]. 1474, ѣздилъ въ Москву по дѣламъ Псковитянъ и возратившись ноябр. 13, начинает делать обывателями чрезвычайным притеснения. Псковичи неоднократно жалуются на него Вел. Князю, но безуспѣшно. [ПСРЛ. IV, 250 — 2]. 1476, раздоры между княземъ и его прислужниками съ одной стороны и обывателями съ другой, дошли до кровавыхъ схватокъ, — самъ князь выходил пьяный на улицу и стрѣлялъ въ жителей..Выведенные изъ терпѣнія, Псковичи отрѣшаютъ его на вѣчѣ от княжения, но он их не послушали, и ждали рѣшенія Вел. Князя. Наконецъ, 1477, февр. 12, он получилъ приказаніе ѣхать, со всѣмъ своимъ дворомъ и имуществомъ, въ Москву, и 23 февр. выѣхалъ, но и дорогой надѣлалъ еще много зла Псковитянами.[ПСРЛ. IV, 252—5; V, 37; Крмз. VI, 66, 71, прм. 156; Рус. Біогр. Сл. 48 — 50] 1478, янв. 28, по приведеніи Новгорода подъ свою полную власть, Вел. Кн. назначает его Намѣстникомъ, однимъ изъ четырехъ, на Торговой стороне. [ПСРЛ. IV, 258; 261; V, 38; VI, 19, 33, 220; VIII, 198; Крмз. vi, 80, прм. 203].—1478, весной, по кончинѣ брата его кн. Ив. Вас. Стриги, отозванъ въ Москву. [ПСРЛ. ІѴ, 259, 262; VI, 19]. 1481, янв., прибыл во Псковъ съ войсками, и 1l февр. отправился въ поход по Ливоніи; взялъ Феллинъ, Тарвастъ и, разоривши страну, черезъ 4 недѣли возвратился во Псковъ.[ПСРЛ. IV, 265–6 ; V, 41; VI, 22; VIII, 214; Крмз. VI, 105]. 1484, снова НамѢстникомъ во Псковѣ, и снова тѣ же непріятности съ жителями; 1485, ѣздилъ въ Москву, по дѣламъ Псковичей, женился и возвратился назадъ; 1486, янв. 19, встрѣчаетъ, прибывшаго изъ Новгорода, Архіепископа Геннадія.[ПСРЛ. IV, 267; V, 43].

† 1487 , окт. 4, умеръ во Псковѣ съ женою и сыномъ, отъ мороваго повѣтрія, и погреб, въ Псковскомъ Троицкомъ Соборѣ. [ПСРЛ. IV, 267; V, 23; Крмз. VI, прм. 629].

∞, ..... ..... Сабурова, дочь боярина Михаила Федоровича Сабурова.112

Родоначальник князей Ярославовых-Оболенских.

22.6. КН. ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ НАГОЙ (* …, 1468, †1510)

1469, весной, участвовал въ Казанском походе воеводой надъ Москвичами: сурожанами, суконниками, купчими людьми и прочихъ дѣлъ обывателями, и долженъ былъ сойтись, въ Казанскихъ мѣстахъ, съ войсками Конст. Александр. Беззубцева. [ПСРЛ. VI, 188—9; VIII, 155; Крмз. VI, 13].—1475, okт. 22, въ числѣ д ѣ т ей боярскихъ, сопутствовалъ Іоанну III, въ поѣздкѣ изъ Москвы в Новгородъ. [Крмз. VI, 63, прм. 139; Милюк. 11]. 1477, ноябр., при обложеніи Новгорода войсками Вел. Князя, былъ приставомъ у царев. Даньяра, и долженъ былъ стоять на Ковалеве въ монастыре. [Милюк. 18]. 1493, въ пох. на Литовцевъ втор. воев. прав, р., на пути къ Велик. Лукамъ. [d, 18]. 1499, пожалован в бояре.[Др. р. вив. XX, 9]. 1495, сопровождалъ кж. Елену Іоанновну въ Вильну, какъ одинъ изъ пословъ. [ПСРЛ. ѴІ,240]. 1500, февр., на свадьбе Ѳедосьи Іоанновыы съ кн. Вас. Дан. Холмскимъ, онъ с женой были дружками.[Крмз. VI, 226; Милюк. 9]. 1500, въ войскахъ, шедшихъ къ Дорогобужу, подъ начальствомъ кн. Дан. Щени, и въ битве при Ведроши, былъ втор. воев. перед. П. [Крмз. VI, 185, прм. 488; Милюк. 27]. 1509, въ отсутствіе Государя, оставался «ведать Москву» — вторымъ по старшинству. [Милюк. 44].

† 1510 г. [Длг. I, 51].

В 1558 владел вотчиной в сц. Тишково и сц. Воскресенское Коломенского у.

∞, ..... ......, ин. Евпраксия.

Родоначальник кн. Нагоевых-Оболенских.

23.6. КН. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕЛЕПЕНЬ

[Брх. I, 214; Длг. I, 51]. 1492, авг., посланный воеводой ко Мценску, — городъ взялъ и «многихъ изымаше и приведоша на Москву». [ПСРЛ. IV, 161; VIII, 225]. 1493, янв., въ литовскомъ походѣ къ Мезецку и Серпейску, находился съ войскомъ — втор. воев. перед, п. и потомъ втор. воев. прав. р. [Милюк. 17; Рус. Ист. Сбор. II, 289; Лихач. Разр. Д. 307].

Его двор до 1504 перешел к кн. Ю.И.Дмитровскому.

Родоначальник князей Телепневых-Оболенских.

24.6. КН. ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕЛЕПЕНЬ

Сын Василия Ивановича Ивановича Оболенского. Его сын князь Ф. В. Телепня Оболенского князь Иван Овчина Федорович Телепнев-Оболенский в 1533–1538 гг. был фаворитом Елены Глинской, вдовы великого князя Василия III, а также конюшим и боярином.

Командовал сторожевым полком в походе на Северу в 1492 г., в августе «разорил» Мценскъ и Любутскъ, и плѣнилъ Мценскаго воеводу Бор. Сем. Александрова. [Крмз. ѴІ, 148, прм. 380; Милюк. 16] В январе 1494 г. был на приеме литовских послов, поил послов на их подворье в Москве. В августе 1496 г. предводитель полка правой руки в рати против шведов под Выборг. В августе 1496 г. командовал полком правой руки в Ливонию.113 В сентябре 1496 г. вел передовой полк конной рати на Казань. Весной 1497 – снова послан в Казань, в помощь Магмет-Амину воеводой передового полка конной рати. В феврале 1500 г. на свадьбе князя В. Д. Холмского и княгини Феодосии находился в свадебном поезде с князем В. Холмским.114 14 июля 1500 г. принял участие в бою с литовцами на р. Ведроше как 2‑й воевода правой руки.115 В июле 1502 г. воевода в сторожевом полку в рати под Смоленск.116 В 1507 г. вел переговоры с литовскими большими послами, в дипломатических документах отмечен как «боярин». А. А. Зимин сомневался в наличии у князя Телепня высшего думного чина, считая это упоминание данью дипломатическому этикету. В 1508 г. в новом походе на Смоленск князь Федор Телепень командовал полком правой руки (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 16, 22, 24, 27, 28, 31, 34, 39; Древняя Российская Вивлиофика. Ч. 13. М., 1790. С. 2; Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 113, 482; Т. 53. СПб., 1887. С. 64, 65; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 50; Корзинин А.Л., Штыков Н.В. Состав Боярской думы и дворцовых чинов в княжение Василия III // Былые годы. 2017. Vol. 44. Issue 2. P. 332).

Погиб в 1508 г. июня 8 дня при осаде Мстиславля, убитъ изъ пищали, бывши воев. сторож, полка.117

В 1504 владел вотчиной с. Давыдовское с деревнями в Московском у. на Дмитровском рубеже. Родоначальник князей Телепневых-Оболенских, угасших в XVI в. В декабре 1502 г. упоминается его двор в Москве, который перешел к кн. Ю.И. Дмитровскому.(Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 340). В 1504 г. упоминается его двор в Москве (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 370).

Записан вместе с женой в начале помянника рода Ивана Овчины в Синодике ризницы ТСМ 1575 г.: «Иноку княгиню Ефросинию. Князя Федора. Князя Бориса.»

∞, [.....], в ин. Ефросиния.

Родоначальник князей Телепневых-Оболенских.

25.7. КН. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ, ПР. ДУРНОЙ

Сын Михаила Ивановича Ивановича. 118 В 1480 ходил в Ливонию с Псковской ратью, был при осаде Юрьева, в 1492 – воевода в Тарусе; в 1513 в походе на Смоленск воевода запасной рати на Угре; в 1520 – воевода в Туле.

26.7. КН. БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ТУРЕНЯ

Сын Михаила Ивановича Ивановича. Родоначальник кн. Турениных.

В 1477 участвовал в походе на Новгород с можаичами, звенигородцами и ружанами со стороны Юрьева монастыря; в 1482 стерег Нижний Новгород от казанского царя Алегама; в 1484 – в погоне за кн. Василием Михайловичем Верейским; в 1493 – 1‑й воевода сторожевого полка в походе в Литву на Мезецк и Серпейск; в 1498 – 99 – воевода Серпухова, наместник Вязьмы (октябрь 1498).

Его родовые вотчины в начале XVII в. – с. Хрусталь и с. Степанчиково в Оболенске (1109 четв.).

27.7. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, ИН. ИОАСАФ

Ум. 7.10.1514.

Сын Михаила Ивановича Ивановича.119 Архиепископ Ростовский и Ярославский (с 22.06.1481 – до 1489), постригся в Ферапонтовом монастыре.

В Софийской Первой Летописи под 6989 годом помещена запись: «Того лета поставлен бысть Ростову архиепископ Иоасаф, бывал князь Оболенский, а приведоша его с Белоозера из Ферапонтова монастыря»120. В Московском Летописном своде конца ХУ в. имеются еще две записи: «Того же месяца (июля 1481 г.) 22 поставлен архиепископом Ростову Иоасаф Оболеньскых князей пресвященным митрополитом Геронтием» и «...Того же лета (6991) июня в 17 князь велики Иван Васильевич всея Руси да сын его князь велики Иван Иванович всея Руси, объмысля с своим отцем с митрополитом Геронтием и с архиепископом с Ростовским с Асафом и с Семеном со епископом с Рязанским и з Герасимом епископом Коломенскым и с Прохором епископом с Сарьскым, положища жеребьи на престоле, Елисея архимандрита Спасского, да Генадия архимандрита Чюдовского, да Сергея старца Троицкого бывшего протопопа Богородицкого, на архиепископъство в Великий Новгород. И митрополит сам служил со всеми с теми епископы и со архимандриты, и вынялся жребий Сергеев на архиепископъство в Новгород»121. Об оставлении Иоасафом кафедры дает сведения Софийская Первая Летопись: «В лето 6997 ... владыка Ростовской Иоасаф остави архиепископью, иже был князь Оболенский, и поставиша Тихона»122. П. П. Строев указывает, что Тихон Малышкин был поставлен 15 января 1489 г.123 А. А. Титов ссылается на ростовскую летопись, по которой Иоасаф удалился в Ферапонтов монастырь 6 сентября 6997 (1488) г.124. Там же отмечено, что последние годы жизни Иоасаф провел в совершенном безмолвии. Умер он «в лето 7021 (1512) месяца октября 6 на память апостола Фомы в год вечерни»125. Житие Мартиниана ХVI в., написанное в Ферапонтовом монастыре, указывает 7022 г.126. Погребен был Иоасаф у южной стены собора Рождества Богородицы у ног преп. Мартиниана. «Помянув добрододие его, понеже сродник он бяше великого князя, но и постриженик преподобного Мартиниана и ученик, сего ради бяше восхотеша у святого положити и Богу тако изволшу»127. В этом отрывке примечательно упоминание об Иоасафе, как о «сроднике» великого князя Ивана III.

Можно отметить летописное указание на поддержку владыкой Иоасафом Ивана III в споре о посолонном хождении при освящении церквей, возникшем в 1479 г. Подобно своему предшественнику, владыке Вассиану, Иоасаф в 1482 г. принял сторону великого князя и вместе с чудовским архимандритом Геннадием защищал посолонное хождение, хотя все остальное духовенство было на стороне митрополита: «...а по великом князе мало их, един владыка Ростовский князь Асаф да архимандрит Чюдовский Генадей...128. Сохранился также единственный список «Послания архиепископа Новгородского Геннадия Иоасафу», написанного в феврале 1489 г. — источник предположений о причинах оставления Иоасафом архиепископии«129.

28.7. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ РЕПНЯ

Родоначальник князей Репниных-Оболенских

Боярин с 1512.

В 1494 – наместник в Суздале; в 1508/9 – в Пскове. Главный деятель его присоединения.

29.7. КН. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕНИНСКИЙ

В 1512 г. был воеводой левой руки при нашествии крымских татар. В 1513 г. был воеводой на Угре. Родоначальник князей Пенинских-Оболенских, угасших в XVI в.

∞, Аграфена (ум. до 1527)

30. КН. КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ (8).

31. КН. ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ ЩЕПА (8).

В 1482 служил на Нижнем Новгороде; в 1495 сопровождал Ивана III в Новгород. В конце XV в. владел вотчиной в Малом Ярославце.

32. КН. ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЫКО (9).

Родоначальник кн. Лыковых.

В 1479 – наместник в Великих Луках; отъехал к кн. Борису Волоцкому, когда Иван III потребовал вернуть взятое поборами с горожан; на требование вел. князя вернуть беглеца, Борис ответил отказом, тогда Иван III велел схватить Лыко и в оковах доставить в Москву; в 1483 ездил послом от Ивана III в Крым к Менгли-Гирею; в 1487 – воевода в походе на Вятку; в 1487 – 88 стерег Устюг от вятчан; в 1489 – воевода на Двине; в 1493 в походе на Мезецк и Серпейск – 1‑й воевода левой руки, в том же году стоял с войсками в Тарусе; в феврале 1494 – на приеме литовских послов; в августе 1495 – августе 1497 – 2‑й наместник в Новгороде; в 1502 – воевода в походе на Литву; в 1507 – воевода в Вятке.

33. КН. МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (9).

34. КН. ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ (9).

35. КН. ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАША (9).

В 1493 – в походе к Мезецку и Серпейску 2‑й воевода сторожевого полка; в 1495 – наместник в Путивле; в 1503 ходил на Литву. Ок. 1496 – 98 упомянут на разъезде в Малоярославецком у.

Покоління VI (XX)

36. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЛЯ (14).

Родоначальник кн. Курлятевых.

В 1506 в походе кн. Дмитрия Жилки на Казань командовал нарядом в большом полку судовой рати.

Ок. 1509 владел землей в Романовской вол. Переславского у.

∞, Анастасия Федоровна Плещеева, дочь Федора Андреевича Плещеева.

37. КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (14).

Сын Василия Никитича Ивановича.130

38/14. КН. НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, ИН. НИЛ, ПР. ХРОМОЙ

Сын Василия Никитича.131, боярин (1533)

В феврале 1500 г. присутствовал на свадьбе князя В. Д. Холмского и великой княгини Феодосии, находился в поезде князя В. Д. Холмского.132 В 1‑м Смоленском походе (1512 – 13) – 1‑й воевода левой руки; во 2‑м (1514) – воевода правой руки; при взятии Смоленска – 2‑й воевода правой руки.

В 1517 – 1‑й воевода левой руки на Вошани. Вероятно именно о событиях 1517 г. на русско-литовской границе идется речь в Местнической памяти князей Ростовских второй половины XV – первой четверти XVI века: «Василей Зачесламской ездил на Луки Великие от великого князя Василья с розрядными списки к воеводе ко князю Ивану Олександровичю Буйносову да ко кнезю Никите Оболенскому и к ыным воеводам. А дьяк у них был Вязга Суков. А приезжали все к Буйносову».133. В составе разрядной книги сохранилась роспись 9 июня этого года о воеводах по полкам, стоящих в Луках; полк левой руки возглавлял новгородский помещик кн. Иван Буйнос Александров сын Ростовский.134 В том же 7025‑м году среди воевод, стоявших «на Вошане», упоминается воевода полка левой руки кн. Никита Васильевич Оболенский.135 Его отец был в свое время боярином в Угличе у князя Андрея Васильевича Большого.136 Следует отметить, что пребывание кн. Н.В. Оболенского на р. Вашане (на южной украине, в современной Тульской области) происходило весьма далеко от Лук. Можно предположить, что в какой-то момент ему было приказано переместиться с южной на литовскую украину. Как видно, там оба князя занимали одинаковое положение (воеводы полков левой руки), но ростовский князь (как ранее прибывший к месту службы) оказался «выше», и к нему первому была адресована великокняжеская грамота с разрядным списком, доставить которую должен был Василий [Иванов сын] Зачесломский.

В феврале 1524 – лето 1530 – наместник в Новгороде-Северском; в 1531 стоял со своими полками против Рославля и в Кашире; в октябре 1531 – 1‑й воевода передового полка в Нижнем Новгороде; с февраля 1534 – наместник в Смоленске. Отразил поляков кн. Александра Вишневецкого и гнал его войско несколько верст. В ноябре 1534 в походе на Литву кн. М.В. Горбатого 2‑й воевода большого полка; в 1535 упомянут в завещании кн. Горбатого; в 1537 – 2‑й воевода большого полка на Коломне; в том же году участвовал в «поимании» Андрея Старицкого. Второй воевода большого полка во Владимире в декабре 1537 г. Боярин и наместник в Смоленске в феврале, апреле 1542 г., январе 1543 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 48, 60, 75, 77, 79, 85, 91, 100; Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 16, 22, 30, 42–43, 63–64, 108, 144–145, 170, 206, 210–211; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 48; Кром М.М. Вдовствующее царство: политический кризис в России 30–40‑х годов XVI века. М., 2010. С. 192–219).

В 1532/33 г. дал вкладом в Угличский Покровский м‑рь выть в с. Ясенском Угличского.137 В Тр.-Серг. м‑рь «[70]45 (У537)-го году апреля в 20 день дал вкладу князь Никита Васильевич Оболенской Хромой денег 50 рублев».138 В 1540 – душеприказчик В.И. Волынского на земли в Коломенском у. В конце XV в. уп. его бывшее усадбище в Ляцком погосте Шелонской пятины д. Загорье.

В январе 1540 г. внесен в синодик Кр. Усп. соб.139

∞, Анна, в инокинях Александра (ум. 1537/1539). «Того же [70]45 (1537)-го году июня в 11 день князь Никиты Васильевича Хромого Оболенского княгиня Анна дала вкладу денег 50 рублев». «[70]48 (1539)-тогоду сентября в 29 день по княгине Анне, во иноцех Александре, дал вкладу муж ее князь Никита Васильевич Оболенской денег 50 рублев».140

39/20. КН. ..... АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИН. ВАРЛААМ

Сын Александра Васильевича.141 Был у Троицы в чернцах, певчим на левом клиросе Троицкого соб. в Тр.-Серг. м‑ре. † 1 сент. 1528 г., Тр.-Серг. м‑рь. □ Тр.-Серг. м‑рь.

Покоління VII (XXI)

60/38. КН. ДАНИЛА НИКИТИЧ ХРОМОГО

Сын Никиты Хромого Васильевича Никитича Оболенского.142 По родословцам бездетен.

Сомнительные персоны

КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сын Михаила Васильевича Никитича. В. Б. Кобрин ввел этого кн. в родословие, считая его отцом кн. Ивана и Романа Дмитриевичей Курлятевых. Но они — сыновья Дм. Ив. Курлятева. В этой связи существование кн. Дм. Мих, неизвестного источникам, представляется сомнительным.

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

- 1532 г. сентября 1 – 1533 г. мая 9. – Запись-обязательство кнг. Марии Михайловой дочери Константиновича Беззубцева, вдовы кн. Ивана Ивановича Оболенского, арх. Чудова м‑ря Ионе об отводе проданной м‑рю земли сц. Чумасово от своей вотчинной земли в Каневской вол. Коломенского у.

- 1532 г. сентября 1 – 1533 г. мая 9. – Купчая с отводом арх. Чудова м‑ря Ионы с братьею у кнг. Марии Михайловой дочери Константиновича Беззубцева, вдовы кн. Ивана Ивановича Оболенского, на сц. Чумасово в Каневской вол. Коломенского у.

- 1532/33 г. – Данная кн. Никиты Васильева сына Оболенского Покр. м‑рю на жеребий с. Ясенское в Угличском у.

- 1554/55 (7063) г. Вкладная память кнг. ин. Марфы, вдовы кн. Никиты Дмитриевича Щепина Оболенского, в Тр.-Серг. монастырь на сц. Дорну (Торну) сдд.в Оболенске.

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

- Водарский Я. Е. Опыт составления исторических карт землевладения Серпуховского и Оболенского уездов по переписи 1678 г. // Славяне и Русь. М., 1968. С. 278 (карта). Состав и границы Оболенского уезда могут быть значительно уточнены по недавнему изданию: Писцовые книги Оболенского уезда первой трети ХУП века / Подг. к публ. М. С. Валова, О. И. Хоруженко. М.. 2014.[↩]

- ДДГ. № 83. С. 330.[↩]

- Родословная книга... Ч. I. С. 212; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1906.Т.1.Ч. 2.[↩]

- Писцовые книги Оболенского уезда первой трети ХVII века. М., 2014. См. по указателям вотчины кн. Долгоруких, Щербатых, Тростенских, Кашиных, Лыковых, Турениных и Тюфякиных.[↩]

- Водарский Я. Е. Опыт составления исторических карт землевладения... С. 279.[↩]

- Кн. Дмитрий Сергеевич Щербатов (1903–1981) после революции «стал» крестьянским сыном Василием Кузьмичом Щербаковым, доктором технических наук и профессором.[↩]

- ПСРЛ. Т. ХУ. Вып. 1. Стб. 89, и другие своды.[↩]

- ПСРЛ. Т.ХЖУ, С. 234; Т. ХХХУ. С. 28.[↩]

- Родословная книга князей и дворян российских и выезжих... Ч. 1. С. 212. [↩]

- Поменник Введенської церкви... С. 18; Синодик Любецкого Антониевского монастыря. Л. 20.[↩]

- Власьев. Т. 1 .4 .2 . С. 252, № 4; Кобрин. Материалы. С. 95, № 2.[↩]

- ПСРЛ.Т. ХХV. С. 190, ит. д. [↩]

- ПСРЛ. М., 2004. Т. ХLIII. С. 134.[↩]

- Салмина М. А. Еще раз о датиров- ке «Летописной повести» о Куликовской битве // ТОДРЛ. Л.., 1977. Т. 32. С. 8–24, особенно 8, 20–21.[↩]

- Скрынников Р. Г. Куликовская битва: проблемы изучения // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983. С. 63–65.[↩]

- ДДГ. С. 53–54. № 19; ПСРЛ. Т. ХУ. Вып. 1. С. 146, 151; Беспалов Р. А. Реконструкция московско-тарусского фрагмента из докончания великих кня- зей Дмитрия Московского и Олега Рязанского 1385 г. // Битва на Воже и Средневековая Русь. Рязань, 2009. С. 164—173.[↩]

- ПСРЛ. Т. ХХУ. С. 219. В Новгородской [У и Софийской [ летописях говорится, что это произошло во время второй поездки Василия в Орду, в 6901 (1393) г. (ПСРЛ. М., 2000. Т.ТУ. Ч. 1. С. 373; М.., 2000. Т. УТ. Вып 1. Стб. 509). Однако большего доверия заслуживает Московский свод, еще и потому, что там приведены точные даты отъезда Василия в Орду и возвращения оттуда.

В Новгородско-Софийских же летописях за этот период наблюдаются и другие «сбои» в хронологии.[↩]

- ДДГ. С. 53, 85, 144. № 19, 33, 47. См. об этом: Фетищев С. А. К вопросу о присоединении Мурома, Мещеры, Тарусы и Козельска к Московскому княжеству в 90‑е гг, ХТУ в. // Российское государство в ХIV-ХVII вв. СПб., 2002. С. 35–36; Горский А. А. Московские «примыслы» конца ХІІІ — ХV в. вне Северо-Восточной Руси. С. 155–157.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 49, № 36; С. 50, № 57; Кобрин. Материалы. С. 95, № 3.[↩]

- ПСРЛ.Т. ХХV. С. 190, ит. д. [↩]

- ПСРЛ. М., 2004. Т. ХLIII. С. 134.[↩]

- Салмина М. А. Еще раз о датировке «Летописной повести» о Куликовской битве // ТОДРЛ. Л.., 1977. Т. 32. С. 8–24, особенно 8, 20–21.[↩]

- Скрынников Р. Г. Куликовская битва: про- блемы изучения // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983. С. 63–65.[↩]

- ДДГ. С. 53–54. № 19; ПСРЛ. Т. ХУ. Вып. 1. С. 146, 151; Беспалов Р. А. Реконструкция московско-тарусского фрагмента из докончания великих кня- зей Дмитрия Московского и Олега Рязанского 1385 г. // Битва на Воже и Средневековая Русь. Рязань, 2009. С. 164—173.[↩]

- ПСРЛ. Т. ХХУ. С. 219. В Новгородской [У и Софийской [ летописях говорится, что это произошло во время второй поездки Василия в Орду, в 6901 (1393) г. (ПСРЛ. М., 2000. Т.ТУ. Ч. 1. С. 373; М.., 2000. Т. УТ. Вып 1. Стб. 509). Однако большего доверия заслуживает Московский свод, еще и потому, что там приведены точные даты отъезда Василия в Орду и возвращения оттуда. В Новгородско-Софийских же летописях за этот период наблюдаются и другие «сбои» в хронологии.[↩]

- ДДГ. С. 53, 85, 144. № 19, 33, 47. См. об этом: Фетищев С. А. К вопросу о присоединении Мурома, Мещеры, Тарусы и Козельска к Московскому княжеству в 90‑е гг, ХТУ в. // Российское государство в ХIV-ХVII вв. СПб., 2002. С. 35–36; Горский А. А. Московские «примыслы» конца ХІІІ — ХV в. вне Северо-Восточной Руси. С. 155–157.[↩]

- Бычкова М. Е. Состав класса феодалов... С. 76; Родословная книга... Ч. І. С. 212; ВОИДР. Кн. Х. С. 46, 240; Долгоруков. Т. 1. С. 50, № 58; Власьев. Т. 1 .4 .2 . С. 252, № 6; Кобрин. Материалы. С. 95, № 4.[↩]

- «и отъ князя Андрея пошли Долгорукіе, Щербаты е и Тростенскіе» – Брх. I, 212].[↩]

- Поменник Введенської церкви... С. 19; Синодик Любецкого Антониевского монастыря. Л. 20 об.[↩]

- РИИР. Вып. 2. С. 113; Родословная книга... Ч. 1. С. 201.[↩]

- Зотов Р. В. О Черниговских князьях... С. 312[↩]

- Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Ч. 1.С. 23, 35, 43–44.[↩]

- Горский А. А. Московские «примыслы» конца ХIII — XV в. вне Северо-Восточной Руси. С. 156.[↩]

- Синодик // Древняя российская вивлиофика. М., 1788. Ч. VI. С. 456.[↩]

- ПСРЛ. Т.ХХУ. С. 260.[↩]

- ДДГ. № 53. С. 161.[↩]

- Там же. № 33. С. 85.[↩]

- АСЭИ. М., 1952. Т.1. № 610. С. 520.[↩]

- ДДГ. № 89. С. 354.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 67; Кобрин. Материалы. С. 96. № 11.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 68; Кобрин. Материалы. С. 96. № 12.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 69; Кобрин. Материалы. С. 96. № 13.[↩]

- Водарский Я. Е. Опыт составления исторических карт землевладения... С. 278, 280–281 (№ 2, 68).[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 66; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 254. № 12; Кобрин. Материалы.

С. 96. № 10; Лихач Е. Оболенский князь Глеб Иванович // РБС. Т. 12. С. 29.[↩] - ПСРЛ. Л., 1982. Т. ХХХУИ. С. 42, 86.[↩]

- ДРВ. 2‑е изд. Т. 6. С. 455.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. SO, № 61; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 252. № 8; Кобрин. Материалы. С. 95. № 5.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 50, № 62; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 252–253. № 8; Кобрин. Материалы. С. 95. № 6; Лихач Е. Оболенский, князь Василий Иванович // РБС. Т. 12. С. 27–28.[↩]

- Ермолинская летопись / ПРСЛ. Т. 23. М., 2004. С. 152; Т. 25. С. 264.[↩]

- ПСРЛ. Т. 23. С. 152.[↩]

- ПСРЛ. СПб., 1859. Т. VIII. С. 111, 114, 122–123.[↩]

- АСЭИ. Т.1. № 277. С. 198.[↩]

- АФЗХ. М., 1951. Ч. 1. № 126. С. 117–118.[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 103. С. 97–99.[↩]

- РК-1605. Т.1.С.85–86.[↩]

- Синодик // Древняя российская вивлиофика. М., 1788. Ч. У1. С. 449. Здесь поминаются также его братья, кн. Михаил и Симеон.[↩]

- ДДГ. С. 161. № 53.[↩]

- ПСРЛ.М.., 2000.Т. XXIV С. 194.[↩]

- ДРВ. 2‑е изд. Т. 6. С. 449.[↩]

- Родословная книга... Ч. 11. С. 180.; Бычкова. Родословные книги. С. 36.[↩]

- РК 1475–1605. Т. 1. Ч. 1. С. 36, л. 16; С. 39, л. 17 об.; С. 49, л. 23 об.; С. 50, л. 24 об.;

С. 51, л. 25 об.[↩] - Там же. С. 43, л. 20 об.[↩]

- ПСРЛ. Т. VIII. С. 122.[↩]

- ВОИДР. Кн. Х. С. 157.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 63; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 253. № 9; Кобрин. Материалы. С. 95. № 7.[↩]

- ДРВ. 2‑е изд. Т. 6. С. 449.[↩]

- АФЗХ. Т. 2. С. 213, № 207 [↩]

- КОКМ. НВ 4916. Л. 29, 106.[↩]

- АРГ. С. 267, № 263.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 64; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 253–254. № 10; Кобрин. Материалы. С. 95. № 8; Лихач Е. Оболенский, князь Семен Иванович // РБС. Т. 12. С. 48.[↩]

- Брх. 1,212.[↩]

- ПСРЛ.Т.ХХУV С. 266, 268–269, 272.[↩]

- ДДГ. № 58. С. 180 (дата в заглавии акта указана с опечаткой — 1451 г. вместо 1454-го).[↩]

- ДРВ. 2‑е изд. Т. 6. С. 449.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 65; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 254. № 11; Кобрин. Материалы. С. 96. № 9.[↩]

- Брх.1, 212.[↩]

- Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии ХV-ХVI вв. М., 1995. С. 96.[↩]

- Водарский Я. Е. Опыт составления исторических карт землевладения...[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 75; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 254–255. № 16; Кобрин. Материалы. С. 96. № 14; Лихач Е. Оболенский, князь Василий Никитич // РБС. Т. 12. С. 28.[↩]

- Длг. I, 51; Рус. Біог. Сл. Об. 28.[↩]

- [↩]

- РГБ. Собр. Румянцева (ф. 256). № 349. Л. 410; РНБ. Q IV. № 124. Л. 410.[↩]

- РНБ. F IV. № 733. Л. 61; Там же. Собр. Вяземского. F. 141. Л. 65.[↩]

- Долгоруков.T. 1. C. 5 1,№ 77; Власьев. T. 1. Выл. 2. C. 255. № 18; Кобрин. Материалы. С. 96. № 11.[↩]

- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 33, 36.[↩]

- Древняя Российская Вивлиофика. Ч. 13. М., 1790. С. 4.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 78; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 255–256. № 19; Кобрин. Материалы. С. 96. № 17; Лихач Е. Оболенский, князь Петр Никитич // РБС. Т. 12. С. 48.[↩]

- ДДГ. № 71.С. 251.[↩]

- Местническая память князей Ростовских (РГАДА (Ф. 181. № 111 (Шишковский список). Л. 274 об.-275); См. Баранов К.В. Местническая память князей Ростовских // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова / Под общей редакцией А.А. Фролова. М.: Аквилон, 2023. – 464 с. (Специальные исторические дисциплины, вып. 3. С. 56, 61.[↩]

- ПСРЛ, 2001, стб. 169.[↩]

- [ПСРЛ. vi, 213; VIII, 191[↩]

- Др. р. Вив. XX, 7[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 40, № 1; Власьев.Т. 1. Вып. 2. С. 256, № 21; С. 386. № 1; Кобрин.

Материалы. С. 96, № 19;Лихачев. Оболенский, князь Иван Васильевич//РБС.Т. 12. С. 36–38.[↩] - ПСРЛ. Т. 25. С. 268–269.[↩]

- ПСРЛ. V, 178; VIII, 122; Крмз. V, 189—91 , 197, прм. 340, 34[↩]

- ПСРЛ. ІѴ, 132, 147; VI, 181; VIII, 146; Крмз. V, 202.[↩]

- ПСРЛ. IV, 231[↩]

- ПСРЛ. VI, 208, 211—2; VIII, 186—90; Крмз. VI, 70—5.[↩]

- ПСРЛ. IV, 258, 261; V, 38; VI, 19, 33, 213—4, 218, 220; VIII, 191—2,197—9; Крмз..[↩]

- ПСРЛ. Т. 6. С. 221; ПСРЛ. Т.8. С. 200.[↩]

- ДДГ. С. 358, № 89[↩]

- АФЗХ. Ч. 1. № 103. С. 97–99.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 81; Власьев. Т. 1. Вьш. 2. С. 258. № 22; Кобрин. Материалы. С. 96–97. № 20; Лихач Е. Оболенский, князь Александр Васильевич // РБС. Т. 12. С. 15–16.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 17.[↩]

- Шмидт С.О. Продолжение Хронографа редакции 1512 года // Исторический архив. Т. VII. М.; Л., 1951. С. 272.[↩]

- Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV-XVI вв Ч. 1. Надписи XIV-XVI вв. Нумизматика и эпиграфика. М., 1960. [Вып]. 1. № 114. С. 50–51; Табл 1.Рис.2.[↩]

- ДРВ. 2‑е изд. Т. 6. С. 449.[↩]

- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 358, 370.[↩]

- Самоквасов Д.Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского государства XV-XVII столетий. Т. 1. М., 1905. С. 227; Новгородские писцовые книги. Т. VI. СПб., 1910. С. 422–429.[↩]

- Новгородские писцовые книги. Т. II. СПб., 1862. С. 426–428.[↩]

- Акт. гражд. распр. I, № 71].[↩]

- Длг. І, 51, ЛР, II, 43.[↩]

- Рус. Ист. Сб. V, 217, 267;

Милюк. 19, 23.[↩] - Др. p. Вив. XIII, 2; Милюк. 9.[↩]

- Крмз. VI, 185, прм. 488; Милюк. 27.[↩]

- Крмз. VI, 196, прм. 541; Милюк. 32.[↩]

- Род. Кн. Ромодан. 10–1; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 50.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 51, № 86; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 261. № 27; Кобрин. Материалы. С. 97. № 25; Лихач Е. Оболенский, князь Андрей Михайлович // РБС. Т. 12. С. 22–23.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 52, № 87; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 262. № 29; Кобрин. Материалы. С. 97. № 27.[↩]

- ПСРЛ. СПб., 1853. Т. VI. С. 232.[↩]

- ПСРЛ. М.-Л., 1949. Т. ХХV. С. 329, 330. [↩]

- ПСРЛ. Т. VI. С. 238. [↩]

- Строев П. П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877. С. 332.[↩]

- Титов А. А. Летописец о ростовских архиереях. СПб., 1890. С. 16.[↩]

- Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь, место заточения патрнарха Никона. СПб., 1899. С. 29. [↩]

- ГПБ, Соф. собр., № 467. Л. 98. [↩]

- Там же. Л. 99.[↩]

- ПСРЛ. Т. VI. С. 233[↩]

- ГБЛ. Ф. 304 (Троицкое собрание). № 730. Л. 246—258 об. Опубликован: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина ХУ века. М., 1982. С. 540—553.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 52, № 99; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 266. № 37; Кобрин. Материалы.

С. 99. № 41.[↩] - Долгоруков. Т. 1. С. 52, № 100; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 266. № 38; Кобрин. Материалы.

С. 99. № 42; Лихач Е. Оболенский, князь Никита Васильевич // РБС. Т. 12. С. 47.[↩] - Древняя Российская Вивлиофика. Ч. 13. М., 1790. С. 2.[↩]

- Местническая память князей Ростовских (РГАДА (Ф. 181. № 111 (Шишковский список). Л. 274 об.-275); См. Баранов К.В. Местническая память князей Ростовских // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова / Под общей редакцией А.А. Фролова. М.: Аквилон, 2023. – 464 с. (Специальные исторические дисциплины, вып. 3. С. 56, 61–62.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. Подг. текста, вводная статья и редакция В.И. Буганова. М., 1966., с. 61.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. Подг. текста, вводная статья и редакция В.И. Буганова. М., 1966, с. 60.[↩]

- О нем см.: [Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988., с. 44.][↩]

- Русский дилломатарий. М., 1998. Вып. 3. С. 23, № 15.[↩]

- Вкл. кн. Тр.-Серг. м‑ря. С. 58, л. 186.[↩]

- «ДРВ. 2‑е иэд. Т. 6. С. 449.[↩]

- Вкл. кн. Тр.-Серг. м‑ря. С. 58, л. 186.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 52, № 101; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 266–267. № 39; Кобрин. Материалы. С. 100. № 50.[↩]

- Долгоруков. Т. 1. С. 53, № 121; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 266. № 51; Кобрин. Материалы. С. 107. №127.[↩]