Загальні відомості

Дуловы — княжеский род, ветвь Рюриковичей, отрасль князей Ярославских, самая младшая в «лествице» князей Ярославских, происходившая от младшего сына князя Михаила Моложского Льва. Его сын князь Андрей Дуло, по сообщению «Бархатной книги», «отъехалъ во Тверь, по тому и вотчины отсталъ»1. Следовательно, поземельные связи с «родовым гнездом» у Дуловых были потеряны в середине XV в. Топоним Дулово в 1620‑х гг. отмечен в Заволжской и Московской частях Ярославского уезда2. Сохранились сведения о владениях Дуловых в Зубцовском уезде3. В последних десятилетиях XVI и в XVII в. князья этой фамилии служили с поместий и небольших вотчин в Рязанском уезде4. Перемещение их на южную окраину, вероятно, произошло в годы опричнины. В памятниках ТМ и СЯМ Дуловы не упоминаются.

Появились же князья Д. на Рязанской земле еще в XVI в. В Писцовых книгах Рязанского края 1594 – 97 они фигурируют среди рязанских помещиков. В XVII в. многие князья Д. были стольниками и стряпчими. В XVIII в. род этот обеднел и захудал. Род их внесен в III часть Дворянской родословной книги Тамбовской губ. Один из дворянских родов Д. восходит к XVII в.; внесен в VI ч. ДРК Тамбовской губ. В Дворянскую родословную книгу Рязанской губ род князей Д. не внесен, но по дворянским спискам конца XVIII – начала XIX вв. он значится среди рязанских землевладельцев и проходит по ряду документов купли-продажи помещичьих имений.

Князья Д. неоднократно подавали прошения о признании их в княжеском достоинстве, но так и не смогли предоставить необходимых документов о происхождении их от кн. Игнатия Ивановича Д. Так, в 1854 Правительствующий Сенат по прошению кн. Ивана Федоровича Д. вынес следующее определение: «Род Дулова, как приобретенный дворянство по службе, внести во II часть родословной книги и без княжеского титула, так как нет доказательств». В 1891 кн. Николай Федорович Д. подал в Тамбовское дворянское депутатское собрание прошение о признании его семьи в княжеском достоинстве. После нескольких лет рассмотрения в 1893 г. было вынесено решение, что «признать княжеское достоинство можно», но постановили передать это решение «на благорассмотрение» Сената. Последний в 1894 в утверждении княжеского достоинства отказал на том основании, что просителем «не приложены ясные и положительные» документы, подтверждающими их родственную связь с предполагаемым предком кн. Игнатием Ивановичем Д. Княжеский титул Д. был признан лишь в 1916. Высочайше утвержденным 8.2.1899 мнением Государственного Совета потомственным дворянам Николаю Федоровичу Дулову и сыну его Георгию, с нисходящим их потомством, дозволено пользоваться княжеским титулом Российской Империи5.

Сергеев А.В. Князья Ярославские во второй трети XVI в.: историко-генеалогическое исследование. Сергеев А. В. Эволюция землевладения Ярославских Рюриковичей в Московском государстве во второй половине XVI — начале XVII в. // История и культура Ростовской земли. – 2019. – с.52–77.

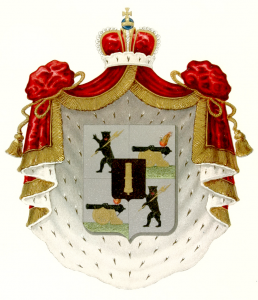

Геральдика

Проект неутвержденного герба князей Дуловых так и остался в делах Департамента Герольдии. В «Гербовнике всероссийского дворянства» он имеет следующее описание: «Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в черном поле которого золотое дуло. В правой верхней и левой нижней частях герб княжества Ярославского: в серебряном поле стоящий черный медведь, держащий на плече золотую секиру. В левой верхней и правой нижней частях герб княжества Смоленского: в серебряном поле на зеленой траве стоит черная пушка на золотом лафете, а на пушке сидит райская птица. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою».

Герб внесен в т.н. «Сборник неутвержденных гербов» В.К.Лукомского (Дело №8 по составлению «Сборника неутверждённых гербов Российских дворянских родов» (Материалы Гербового Отделения Сената) Гербового Музея Главного Управления Архивным Делом).

Описание выполнено по изображению на карточке в деле: «Щит четырехчастный. В 1‑й и 4‑й серебряных частях черный медведь с золотой секирой на плече, во 2‑й и 3‑й серебряных частях черная пушка с райской птицей на затворе, в середине малый черный щиток, в котором золотое «дуло» вертикально. Нашлемники: черный восстающий медведь с секирой на плече, правый: пушка с райской птицей на затворе, левый: черное орлиное крыло, в котором золотое «дуло» вертикально.»

• РГИА, ф.1343, оп.15, дд.394, 395

• «Гербовед» (изд. РГК), № 16 (04’1997)

• РГИА Ф. 1411, Оп. 1, Д. 113 Опись «неутвержденным» гербам в деле Гербового Музея Главного управления Архивным делом – лл. 373–377, л.377 – ч/б рис. герба.

Родословцы

Бархатная книга

РОДЪ ДУЛОВЫХЪ.

У 3 Княжь Михайлова сына Молозского, у Князя Льва, сынъ былъ Князь Андрей Ду(178)ловъ; отъехалъ во Тверь, по тому и вотчины отсталъ.

А у Князя Андрея сынъ Князь Иванъ.

А у Князя Ивана сынъ Князь Василей Дуловъ.

А ныне по росписи Дуловыхъ.

У Князя Андрея де былъ другой сынъ Князь Григорей.

А у Князя Ивана де были 3 сына:

1. Князь Матвей.

2. Князь Юрьи.

3. Вышеписанной Князь Василей.

И пополнено.

У Князь Григорья два сына:

Князь Андрей, бездетенъ,

Да Князь Дмитрей.

А у Князя Дмитрея сынъ Князь Василей.

А у Князя Василья сынъ Князь Игнатей.

А у Князя Игнатья сынъ Князь Кирила, прозвище Князь Александръ.

А у Князя Кирила 3 сына:

Князь Петръ,

Да Князь Иванъ,

Да Князь Василей.

А у Князя Петра 2 сына:

Князь Петръ,

Да Князь Никита.

А у Князя Петра, Княжь Петрова сына, 2 сына:

Князь Алексей,

Да Князь Сава.

А у Князя Ивана 2 сына:

(179) Князь Лаврентей,

Да Князь Иванъ.

А у Князя Лаврентья, Княжь Иванова сына, 2 сына:

Князь Яковъ,

Да Князь Михайло.

А у Князя Василья сынъ Князь Сава.

У Князя Василья 3 сына:

Князь Иванъ,

Да Князь Лука,

Да Князь Филатъ.

А у Князя Ивана Княжь Васильева сына сынъ Князь Василей.

Публ : Родословная книга Князей и Дворянъ россiйскихъ и выѣзжихъ. Издательство: В Университетской Типографии у Н. Новикова. М. 1787.

Поколінний розпис

- Рюрик, князь Новгородский

- Игорь Рюрикович, великий князь Киевский † 945

- Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

- Владимир I, великий князь Киевский 1015

- Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

- Всеволод I, великий князь Киевский 1030–1093

- Владимир II Мономах, князь Киевский 1053–1125

- Мстислав I, великий князь Киевский 1075–1132

- Ростислав, великий князь Киевский 1168

- Давид, князь Смоленский 1120–1197

- Мстислав, князь Смоленский 1230

- Ростислав, князь Смоленский

- Федор Чермный, князь Ярославский 1298

- Давид, князь Ярославский 1321

- Михаил, князь Моложский 1362

- Лев, князь Моложский

Покоління I (XVII)

1. КН. АНДРЕЙ ДУЛО ЛЬВОВИЧ МОЛОЖСКИЙ

Князь Моложский. По Бархатной книге «отъехал во Тверь, потому и вотчины отстал».6 В «Лобановском родословце» уточняется, что служить он поехал князю Борису Александровичу Тверскому7. Перейдя на службу от московского князя к тверскому он потерял свои владения в Моложском княжестве. С уничтожением самостоятельности Твери (1485) должен был с последним великим князем Тверским Михаилом Борисовичем искать приюта в Литве, где прожил до смерти. Его сыновья вернулись на службу в Москву.

Покоління II (XVIII)

2/1. КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ДУЛОВ

Сын 1‑й Андрея Львовича Михайловича. Известен только по родословным.

3/1. КН. ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ДУЛОВ

Сын 1‑й Андрея Львовича Михайловича. Известен только по родословным.

Покоління III (XIX)

4/2. КН. МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной книге сын Ивана Андреевича. Сведений нет. Известен только по родословной.

5/2. КН. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной книге сын Ивана Андреевича. Сведений нет. Известен только по родословной.

6/2. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1524, † ....)

Сын Ивана Андреевича Львовича.8 Упомянут в 1525. В 1524/25 г. вместе с сыновьями (№ 259 — 264) променял Ф. Ф. Власову с. Неклюдово с 1 д. в вол. Воче на д. Голицыно в вол. Текутьеве Зубцовского у., получив придачи 100 р. (АРГ 1505 — 1526 гг. № 246). В грамоте перечислены его сыновья: Василий Олабыш, Федор, Матвей, Владимир, Михаил, Игнатий.

7/3. КН. АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной книге сын Григория Андреевича, указан в ней бездетным. Сведений нет. Известен только по родословной.

8/3. КН. ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной книге сын Григория Андреевича. Сведений нет. Известен только по родословной.

Покоління IV (XX)

9/6. КН. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АЛАБЫШ (* ...., 1524, † ....)

Сын 1‑й Василия Ивановича Андреевича. в 1524 вотч.-Зубцов‑у.

Упомянут в 1544.

10/6. КН. ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1524, 1552, † 1552/1560)

Сын 2‑й Василия Ивановича Андреевича. Ум. до 1555. В ДТ по Ржеву.

По Ржеву в ДТ были записаны Федор (Федько), Владимир (Володя) Васильевичи Дуловы (оба с пометой «Умре», а в Музейском списке ДТ: «умре в Свияжску»)9 и князь Андрей (Андреец) Федорович Дулов (с пометой «в Зубцове»).

11/6. КН. МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1524, †1524/1556)

Сын 3‑й Василия Ивановича Андреевича. вотч.-Зубцов‑у.

12/6. КН. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1524, † 1552/1560)

Сын 4‑й Василия Ивановича Андреевича. Ум. до 1555. дворов.сын-боярск. помещ.-Ржева‑у. вотч.-Зубцов‑у.

13/6. КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1524, † ....)

Сын 5‑й Василия Ивановича Андреевича.

14/6. КН. ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1524).

Сын 6‑й Василия Ивановича Андреевича. в 1524 вотч.-Зубцов‑у.

15/7. КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной книге сын Андрея Григорьевича Андреевиа. Отец Ивана Ивановича. Место в росписи предположительно. Сведений нет. Это место в росписи Дуловых сомнительно.

16/8. КН. ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ДУЛОВ

По Бархатной Книге сын Дмитрия Сведений нет. Известен только по родословной. Это место в росписи Дуловых сомнительно.

Покоління IV (XX)

17/10. КН. АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1552,1560)

Сын Федора Васильевича Ивановича, в 1552 дворов.сын-боярск. помещ.-Зубцов‑у.,Ржева‑у.

Упомянут в 1555. По Ржеву в ДТ были записаны Федор (Федько), Владимир (Володя) Васильевичи Дуловы (оба с пометой «Умре», а в Музейском списке ДТ: «умре в Свияжску»)10 и князь Андрей (Андреец) Федорович Дулов (с пометой «в Зубцове»).

18/11. КН. ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ (1552,1556)

Сын Матвея Васильевича Ивановича, дворов.сын-боярск.вотч.-Зубцов‑у.

В ДТ по Зубцову. В 1556/57 г. продал зятю Р. Ф. Арбузову вымененную отцом д. Мерлино Гостижской вол. Зубцовского у. В послухах указаны его братья Андрей, Михаил (№ 257, 258) и И. И. Дулов (№ 671) (АФЗХ. Ч. II. № 266).

19/11. КН. АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ ДУЛОВ (1556)

Сын Матвея Васильевича Ивановича. в 1556 вотч.?-Зубцов‑у.

20/11. КН. МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ ДУЛОВ (1552, † VII.1578, под Ругодивом)

Сын Матвея Васильевича Ивановича, сын-боярск. помещ.-Зубцов‑у.

21/11. КН. ..... МАТВЕЕВНА ДУЛОВА (1556/57)

∞, Рычко Федорович Арбузов (1556/57).

22/12. КН. ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1585, † 1585/1594)

Сын Владимира Васильевича Ивановича, помещ.-Рязань‑у.

23/15. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1552, † VII.1578, под Ругодивом)

Сын Ивана. Место в росписи предположительно. Ум. до 1594. Упомянут в 1555 – 78. Рязанский помещик.

1556/57, послух в продажной кн. Федора Матвеевича в Зубцовском у. дворов.сын-боярск. помещ.-Зубцов‑у.

1574 г. января 16. — Отдельная выпись кн. Ивана Иванова сына Дулова иг. Богосл. м‑ря Нифонту на бывшие за детьми боярскими в нагодчине монастырские вотчины сц. Глинище ид. Иванчино в Рязанском у. Список с выписи слово в слова. Лета 7084-го, по государеву ...

∞, Афимья ..... ..... (1597). За ней с сыновьями Михаилом и Федором в 1597 состояло поместье мужа в с. Даниловское Понисского ст. Рязанского у.

1596г. октября 18. — Отдельная и межевая выпись Посника Сушкова кнг. Офимье, вдове кн. Ивана Дулова, с детьми кнн. Иваном, Никитой, Федором и Михаилом на половину сц. Даниловское в Понизском ст. Рязанского у.

24/15. КН. МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1552,1560)

Сын Ивана. Место в росписи предположительно. в 1552 дворов.сын-боярск. помещ. Зубцов. у.

25/16. КН. ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ

Покоління V (XXI)

26/18. КН. ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ДУЛОВ (1594, † 1627/1648)

Сын 1‑й Федора Матвеевича Васильевича, Рязанский городовой дворянин.

1612 январь 5, Рязань, князь Григорей княж Федоров сын Дулов. 120-го генваря въ 5 день по боярскому приговору по памяти за приписью діака Івана Олексѣева за службы и за раны придано ему 5 рублевъ, а что ему оклад, и того въ памяти не написано, а в книге 118-го год(у) имяни ева нѣтъ, а при государи о справке памяти не принашивал.11

Ряшаня ж по смотру боярина князя Никиты Романовича Трубецкого да дьяка Сапуна Аврамов сказали про них окладчики что служат они с Резани ....400 чети ....князь Григорей княж Федоров сын Дулов....

В 1594 – 97 за ним состояло поместье в п., что было сц. Мокрое Каменского ст., в сц. Старое Кобыльского ст. Рязанского у. и в д. Боровая Пехлецкого ст. Ряжского у. По ПКРК кон. 16 в. за кн. Григорием и Данилой княж Федоровыми детьми Д. старое поместье жеребей в д. Григорьевская Пехлецкого стана. В Кобыльском ст. по РПК 1628–29гг. за кн. Григорием Федоровым сыном Д. жеребей сц. Старое.

∞, 1°, ..... ..... ......

∞, 2°, Мария ..... ..... (1627).

27/18. КН. ДАНИИЛ ФЕДОРОВИЧ ДУЛОВ (1594, 1613)

Сын 2‑й Федора Матвеевича Васильевича, помещ. Рязан. у. В 1594 – 97 за ним состояло поместье в д. Спицыно Каменского ст. Рязанского у. По ПКРК кон. 16 в. за кн. Григорием и Данилой княж Федоровыми детьми Д. старое поместье жеребей в д. Григорьевская Пехлецкого стана.

По Переписной книге 1652–54гг. за Данилой Федоровым Д. с сыном и племянниками в поместье и вотчине жеребей с. Ретюнское живущ. и вотчинный жеребей в д. Григорьевская. ??

28/22. КН. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

Сын Ивана Владимировича(?). Упомянут в 1590 – 1629.

В 1594 – 97 за ним состояло поместье в д. Ахмылово Понисского ст. Рязанского у.

29/23. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1594)

помещ.-Рязань‑у.? 1С:Ив.Ив.:Евфимия

Ум. до 1628.

За ним с братьями Никитой, Михаилом и Федором в 1594 – 97 состояло поместье в д. Марково Окологородного ст. Рязанского у. За ним с братом Никитой в те же годы состояло поместье в с. Даниловское Понисского ст. Рязанского у.

∞, Аксинья ..... (1628).

30/23. КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1594, † 1594/1625)

помещ.-Рязань‑у.(Понисск.-ст.) 2С:: Ив. :Евфимия.

Ум. до 1625. За ним с братом Иваном в те же годы состояло поместье в с. Даниловское Понисского ст. Рязанского у.

∞, Аксинья .... ..... (1628). За ней с детьми Иваном и Никитой в 1628 состояло поместье в п. Марковой Окологородного ст. Рязанского у.

31/23. КН. ФЕДОР ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1596, 1648)

Сын Ивана Ивановича.

1625, Мая 2, Ѳедка да Михаил князь Ивановы дѣти Дулова, да Иванъ князь Никитинъ сынъ Дулова жаловались на Якова да на Левонтія да Ондрея Григорьевыхъ дѣтѣй Обловыхъ, да на Венедикта Степанова сына Облова, что пріѣзжали тѣ Обловы, кои въ сей явки имены писаны, со многими людми въ твое царская жалованія въ наша помѣстійшка въ деревню въ Даниловску на поле, и пограбили стада, пастуховъ перебили и зипуны поснимали, конская стада, коровія и овечія, прибѣжавъ, намъ постухи сказали. И мы холопи твои государевы доѣхали ихъ на Кошколдѣевыхъ поли, и онѣ стали съ на(ми) дратца, сабе(л)ми гонять, изъ луковъ стрѣлять; и мы холопи твои половину стадъ своихъ отбили, а другую они угнали не вѣдаемъ гдѣ. И послѣ, государь, того грабежу, прі(ѣ)жаютъ наредяся, и по дорогамъ насъ холопей твоихъ и людишакъ и крестіянишакъ хотятъ побить.

1596г. октября 18. — Отдельная и межевая выпись Посника Сушкова кнг. Офимье, вдове кн. Ивана Дулова, с детьми кнн. Иваном, Никитой, Федором и Михаилом на половину сц. Даниловское в Понизском ст. Рязанского у. По ПКРК 1628–29гг. За кн. Федором, кн. Михаилом княж Ивановыми детьми Д. и кн. Оксиньей Ивановой женой Д. в вотчине д.Маркова. В 1628 за ним состояло поместье в п. Марковой Окологородного ст. Рязанского у. 1648, Князь Федор княж Иванов сын Дулов, выборный дворянин по Рязани, 350 четей, 12 руб. с городом, кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб. (Написан дважды, во второй записи с ним указан еще один боевой холоп).12

32/23. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1596, 1628)

1596г. октября 18. — Отдельная и межевая выпись Посника Сушкова кнг. Офимье, вдове кн. Ивана Дулова, с детьми кнн. Иваном, Никитой, Федором и Михаилом на половину сц. Даниловское в Понизском ст. Рязанского у. По ПКРК 1628–29гг. За кн. Федором, кн. Михаилом детьми Д. и кн. Оксиньей Ивановой женой Д. в вотчине д.Маркова.

33/. КН. АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ, КР. КИРИЛЛ (1594, 1619)

Ум. после 1620 дворов.сын-боярск.помещ.-Рязань‑у.(Пехлецк.-ст.) оклад-17 руб. 1С:Игнат.Вас.

За ним в 1594 – 97 состояло поместье отца в д. Ретюнская Пехлецкого ст. Ряжского у.

Покоління VI (XXII)

34/26(1). КН. МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ († 1628/1648)

Сын Григория Федоровича Матвеевича от 1‑го брака.

В 1628 помещ.-Рязань‑у.(Моржева-ст.). За ним с братьями Василием и Стахием в 1628 состояло поместье в д. Мокрое Каменского ст. Рязанского у.

∞, Ульяна .....

35/26(2). КН. ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ (1648, 1650)

Сын Григория Федоровича Матвеевича от 2‑го брака.

1648, выборный дворянин по Рязани, 450 четей, Князь Василий княж Григорьев сын Дулов, 12 руб. Гал, кр+, с1-п0-к1, дано 14 руб.13

1633, стольник кн. Фома Дмитриевич Мезецкий с бр. кн. Андреем получили прожиточное имение матери их кн. Марфы, жены кн. Дм. Дм., в Муромск. у. в с. Санчурах по 90 четв., а в 1650, он, это свое поместье, отдал кн. Вас. Григ. Дулову. [Мурм. ст. кн. 357, д. 40].

∞, кнг. Марфа .... Мезецкая из ....., в 1‑м браке за Дм. Дм. Мезецким.

36/26. КН. СТАХЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ (* 1610‑е, † 1647/1656)

недоросль (1628) городов.сын-боярск. помещ.-Рязань‑у. 4С:Григ.Фед.: Мария.

1648, князь Стахей Григорьев сын Дулов, городовой дворянин Окологородного стана, 350 четей, «…в 155–156 годех на службе не был /…/ в тех годех разбили его разбойники…». 12 руб. с городом, кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб.14

Ум. до 1656.

∞, Ирина Григорьевна Щербинина, д. Григория Степановича Щербинина.

37/26. КН. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ДУЛОВ (1628,1648)

1С:Григ.Фед.

1628, новик, городов.сын-боярск.пом-Рязань‑у. 1648, князь Иван княж Григорьев сын Дулов, городовой дворянин Каменского ст. Рязанского у., 300 четей, «…земленое дело не делал ибо обнищал пожарным разореньем…». 10 руб. с городом, кр+, с0-п0-к0, дано 10 руб.15

38/26. КН. ВАРВАРА ГРИГОРЬЕВНА ДУЛОВА

39/26. КН. УЛЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ДУЛОВА

40/26. КН. АВДОТЬЯ ГРИГОРЬЕВНА ДУЛОВА

41/28. КН. ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ ДУЛОВ († ...., 1648, † 1659/1662)

Сын 1‑й Дмитрия Ивановича. в 1647 дворов.сын-боярск. помещ.-Рязань‑у.(Понисск.-ст.) 1С:Дм.Ив. Ум. до 1662.

1648, Князь Петр княж Дмитриев сын Дулов, дворовой Понисского стана Рязанского у., 360 чеией, 12 руб. с гор., кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб.16. 1659 — Дѣло по челобитью князя Петра Дулова объ отпускѣ его на Донъ для окупа въ Азовѣ брата его, взятаго крымскими татарами... на большомъ бою брата моево, князя Петра княжъ Дмитреева сына Дулова, взяли въ полонъ Тотарове, и нынѣ мнѣ, холопу ...

По Переписной книге 1646 г. за кн. Борисом и Петром княж Дмитриевыми детьми Д. д.Охмыслова на р.Окша.

∞, 1°, ..... ..... .....;

∞, 2°, Варвара (ум. после 1667).

42/28. КН. БОРИС ДМИТРИЕВИЧ (1648).

Сын 1‑й Дмитрия Ивановича.

1648, Князь Борис княж Дмитриев сын Дулов, дворовой Понисского стана Рязанского у., «…оклад с городом 10 рублев а потому была в прежних годех убавка за нети что съехал с под Смоленску без челобитья /…/ поместье за ним есть пусто а вотчина есть с крестьяны …», 10 руб. с городом, кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб.17По Переписной книге 1646 г. за кн. Борисом и Петром княж Дмитриевыми детьми Д. д.Охмыслова на р.Окша.

∞, Фетинья .... ....

43/. КН. ИВАН НИКИТИЧ ДУЛОВ (* ...., 1625, † 1628/1644)

Сын Никиты Ивановича Ивановича.

Уп. в 1625 в деле с Обловыми.

За ним с братом Никитой в 1628 состояло поместье в п. Марковой Окологородного ст. Рязанского у. Владелец имений в с. Даниловском Понисского стана.

∞, София ..... (1644). 1644, вдова.

44/. КН. НИКИТА НИКИТИЧ ДУЛОВ (1615, 1648)

Сын Никиты Ивановича Ивановича. Упомянут в 1615 – 48.

1648, Князь Микита княж Микитин сын Дулов, городовой дворянин Понисского стана Рязанского у., 12 руб. с городом, кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб.18

Владелец имений в с. Даниловском Понисского стана.

?∞, 1635, Аксинья Степановна Булыгина.?

∞, Прасковья ..... .....

45/. КН. ФЕДОР НИКИТИЧ ДУЛОВ (1644)

46/. КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ ДУЛОВ

Сын (?) Федора Ивановича. Отец Луки Ивановича.

47/33. КН. ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (КИРИЛЛОВИЧ) ДУЛОВ (1619,1628).

Сын Кирилла-Александра Игнатьевича Васильевича. Рязанский городовой дворянин. Ум. до 1646.

1610, князь Петръ княж Кирилов сынъ Дуловъ. В кормленной книге 118-го году при царѣ Василье оклад ему 11 рублев.19 1628, Рязанский городовой дворянин, новик.

В 1628 помещ.-Рязань‑у.(Каменск.-ст.). По ретроспективному сообщению 1735 года имел поместье в с. Петрова Слобода Ряжского у.20

∞, Анна ..... ..... (1628). За ней с сыном Никитой в 1646 состояло поместье в с. Верхние Рясы Старорязанского ст. Рязанского у. В писцовых и межевых книгах Воронцова-Вельяминова под 1636 Муратово упоминается как деревня, принадлежавшая дворянам Чевкиным и князьям Дуловым: «за Иваномъ Симеоновымъ сыномъ Чевкинымъ и за вдовою княгинею Анною княжъ Петровскою женою Дулова с сыномъ князь Микитою».

48/33. КН. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (КИРИЛЛОВИЧ) ДУЛОВ

Сын Кирилла-Александра Игнатьевича Васильевича.

49/33. КН. ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ (КИРИЛЛОВИЧ) ДУЛОВ (* ...., 1611, † 1629/1639)

Сын Кирилла-Александра Игнатьевича Васильевича. Ум. после 1629.

1612 января 29, Резань, Князь Данило княж Кириловъ сынъ Дулов. 120-го генъваря въ 29 день при боярех по памяти за приписью діака Ивана Олексѣева велено старой ево оклад, 8 рублевъ в Чети справить, а в книге 118-го году тѣ статьи по 8 рублевъ в разоренье пропали, и при государе о справке памяти не принашивал.21

1609г. мая 16. — Отдельная выпись Степана Бурцева и Ефима Муратова Анастасии, вдове Павла Солового, на жеребьи с. Чемрово и д. Ерофеевское в Каменском ст. и девке Марии Денисьевой дочери Хитрово на жеребий д. Харкино в Каменском ст. и жеребий д. Кочево в Окологородном ст. Рязанского у. В 1609 году 16 мая вдова Павла Солового, Анастасия, получила отдельную выпись от Степана Бурцева и Ефима Муратова на жеребьи с. Чемрово и д. Ерофеевское в Каменском стане Рязанского уезда, а в 1611 году 22 мая от имени воевод первого ополчения бояр кн. Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого и думного дворянина Прокофия Петровича Ляпунова была выдана ввозная грамота кн. Даниле Кириллову сыну Дулова на прожиточное поместье его тёщи Анастасии, вдовы Павла Солового, и жены Марии жеребьи в с. Чемрово с деревнями в Каменском стане Рязанского уезда.

1611г. мая 22. — Ввозная грамота (от имени воевод первого ополчения бояр кн. Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого и думного дворянина Прокофия Петровича Ляпунова) кн. Даниле Кириллову сыну Дулова на прожиточное поместье его тещи Анастасии, вдовы Павла Солового, и жены Марии жеребьи в с. Чемрово с дд. в Каменском ст. Рязанского у.

За ним в 1628 состояло вотчина в д. Чемрово Рязанского у., данная ему за Московское осадное сиденье, бывшая до этого в поместье за Павлом Соловым.

∞, 1611, Мария Денисьевна Хитрово, д. Дениса ..... Хитрово и Анастасии .... (во втором браке за Павлом Ивановичем Соловым.

50/33. КН. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (КИРИЛЛОВИЧ) ДУЛОВ (* ...., 1636, 1646, † 1646/1673)

Сын Кирилла-Александра Игнатьевича Васильевича. Ум. до 1673.

1636–1638, воевода Болхова.

1646 г. марта 4 — 1648 г. марта 20. — Дело о записи за кн. Василием Александровым сыном Дулова по купчей (продажной) вотчины его «снохи» (жены брата) и племянника вдовы кнг. Марии Даниловой жены Дулова с сыном кн. Яковом (выслуженной вотчины их мужа и отца) жеребья сц. Чемрово в Каменском ст. Рязанского у.

Покоління VII (XXIII)

51/34. КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУЛОВ (1648, 1678).

Упоминается в 1648 – 78. Дворянин московский (1678). 1648, князь Дмитрий княж Михайлов сын Дулов, дворовой Окологородного стана Рязанского уезда, 350 четей, 12 руб. с гор., кр+, с1-п0-к1, дано 14 руб.22

За ним в 1678 состояла вотчина в д. Алешково Окологородного ст. Рязанского у.

∞, 1°, Ирина ..... ......

∞, 2°, 1649, Варвара Ивановна Коробьина из ....., в 1‑м браке жена Данилы Коробьина.

52/34. КН. ПРОКОФИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУЛОВ (* ...., † ....).

53/35. КН. МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ДУЛОВА

1660, июля 4, княжне Марье Васильевне Дуловой дана, по духовной брата ее кн. Фомы Дмитриевича М., вотчина которая дана

была ему за Московск. осадное сиденье королевичева приходу Галицк. у. д. Xмельники, Токарево, Щепотово и Есина. [Ряз. ст. кн. № 8492 д. 7].

54/35. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ

Сын Василия Григорьевича.

55/35. КН. ЛУКА ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (1670, 1720).

Сын Василия Григорьевича Федоровича. Дворянин московский (1678).

1700, ранен под Ругодивом, а его сын Иван пропал без вести.23

Вотч.-Галич‑у. вотч.-Угличский у., Понизовская вол.,с.Елкино, 4/9. За ним с братом Филатом в 1678 состояла вотчина в с. Елкино и в д. Хмельники Галичского у. В 1677 – 1710 владел поместьем в д. Туратулово, Окологородного ст., д. Бибихово, д. Старая, д. Храпылево Мокрое Старорязанского ст. Рязанского у.

∞, 1°, Пелагея Фёдоровна Коростелева, д. Федора Афанасьевича Коростелева и Татьяны .....;

∞, 2°, Анисья .....

56/35. КН. ФИЛАТ (ФИЛИПП) ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1678, 1710, † ....)

Сын Василия Григорьевича Федоровича. Дворянин московский.

Городовой дворянин (1678). Отставной московский дворянин в Москве для посылок (1706,1710).

Вотчинник Галич‑у., Рязань‑у. В 1677 за ним состояло поместье в д. Пронинская-Маланьино Окологородного ст. Рязанского у. В 1678 за ним состояла вотчина в д. Сохино Кобыльского ст. и д. Насурово Окологородного ст. Рязанского у. В .... г. ему было отказано имение отца его в Муромском у. сельцо Другово, Санчура.

∞, ..... Семеновна Измайлова, д. Семена Федоровича Измайлова.

КН. ЛАВРЕНТИЙ СТАХЕЕВИЧ ДУЛОВ

КН. АРТЕМИЙ СТАХЕЕВИЧ ДУЛОВ

КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

Сын (?) Ивана Никитича.

КН. ОКСИНЬЯ ИВАНОВНА ДУЛОВА (1644)

Дочь Ивана Никитича Ивановича. Уп. в 1644 г. рядом с матерью, вдовой Софьею.

КН. ОВДОТЬЯ ИВАНОВНА ДУЛОВА (1644)

Дочь Ивана Никитича Ивановича. Уп. в 1644 г. рядом с матерью, вдовой Софьею.

43/33. КН. ФЕДОР НИКИТИЧ ДУЛОВ (1688)

Сын Никиты Никитича. В 1688 помещ.

Упомянут в 1682.

44/33. КН. ИВАН НИКИТИЧ ДУЛОВ (1692)

Сын Никиты Никитича. Ум. после 1692.

/33. КН. ПОТАП-БОГДАН НИКИТИЧ ДУЛОВ

Сын Никиты Никитича.

Землевлалелец в с.-це Даниловское; землевладелецец д. Насурово Окологородного ст. Рязанского у. (1677);

1676, Отписка 184 году при которой присланы отказные книги князя Потапа княж Никитина сына Дулова что ему отказано Кузмина да Дмитриева вотчина Михайловых детей Рахманиновых в Рязанском уезде в деревне Насуровой 20 четвертей (1676)[http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_1277i/0043.jpg]. Дело Кузьмы да Дмитрия Михайловых детей Рахманиновых что они били челом о справке за ними отца их поместья в Рязанском уезде в Окологородном стану в деревне Насуровой, которая дана сестре их Марье [ошибка, должно быть: Мавре] в приданые князю Потапу Микитичу Дулову, что поместье за ним Дуловым было несправлено и во 191 году июля в 27 день [27.07.1683] велено девкино поместье и вотчину ея жеребей и справить за братьями её родных и дать отказную грамоту (1683)[http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_1276i/0259.jpg].

∞, 1667, Мавра Михайловна Рахманинова († до 1683).

∞, Аксинья .... ....

/33. КН. ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА ДУЛОВА

/33. КН. МАТРОНА НИКИТИЧНА ДУЛОВА

/. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

Сын (?) Ивана Федоровича.

КН. ЛУКА ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1678, 1713)

Сын Ивана Федоровича, брат Михаила Ивановича, из потомков Ивана Ивановича, владельцев сельца Даниловского. Жилец. Умер после 1713 г.

Жилец с 1680 г. 1697 апреля 9 дня, харужий у стряпчих в большом полку Алексея Семеновича Шеина в походе на Азов.24 1713, жилец полковой службы, владел 15 дворами.25

Помещик с. Хрипенки Старорязанского ст. Рязанского у. (1678) и с. Сергиевское Окологородного ст. Рязанского у. (1710).

∞, Ирина Ивановна Вердеревская.

52/36. КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (1648, † до 1678).

Упоминается с 1648. Ум. 1678.

1648, Князь Иван Петров сын Дулов, городовой дворянин Окологородного стана, 350 четей, 12 руб. с городом, кр+, с0-п0-к1, дано 14 руб.26. Вероятно он же указан как новик (возможно это другой И. П.) в Старорязанском стане: Новики 156 года, 350 четей, Князь Иван княж Петров сын Дулов, «…с отцевых поместий в службе /…/ у разбору в

Переславле Резанском не объявился…».27. Имения кн.Д. в Ст ст. в сер.17в. по РПК 1628–29гг. – нет. В Переписной книге 1646г. за кн.Д. два поместных жеребья и один

вотчинный в с.Старая Рязань и в д.Городище.

Имения кн.Д. в Ст. ст. в 16в. по ПКРК кон.16в. – нет.

51/36. КН. НИКИТА ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1658, 1694, † 1694/1697)

Сын Петра Александровича (Кирилловича) Игнатьевича. Дворянин московский (1658 – 68). Ум. до 1697.

Воевода Ряжска (1688)

1685 — село Большая Алешня, с. Ряжкого р‑на, центр Алешинского сел. поселения, в 9 км южнее Ряжска, с которым связано шоссе. Расположено на лев. берегу р. Сторожевая Алешня (Малая Алешня), прав. притоке Хупты. В писцовых книгах 1685 Б. А. с Никольской церковью, построенной в 1674, именовалась село, показана в вотчине за кн. Никитой Петровым сыном Дуловым и за Лаврентием Денисьевым. Селение образовалось из служилых людей Захупотской слободы Ряжска. В церкви служили попы Андронник и Иван. По окладной кн. 1676, в приходе были 8 дв. помещиков, 76 дв. крест. и 9 дв. бобыльских.

∞, Марфа Ивановна ......

50/36. КН. ПЕТР ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (1648,1668)

Сын Петра Александровича (Кирилловича) Игнатьевича. Дворянин московский (1658 – 68).

Осенью 1658 г. острогожские черкасы во главе с полковником И. Дзиньковским в очередной раз обратились в Москву с просьбой отписать с. Березово и деревни Уколово и Ссыльная от Коротояка к Острогожскому уезду. Межеванием занимался кн. Пётр Петрович Дулов, специально для этого присланный из Ольшанска. Из его сообщений и отписок воеводы И. Некрасова стало известно, с какими трудностями столкнулись межевщики. 7 ноября у д. Ссыльной они встретились с коротоякскими воеводой Т. Хрущёвым, детьми боярскими, стрельцами и казаками. П. Дулов взял с собой на межу острогожского полковника с лучшими людьми, подьячего съезжей избы А. Жуковцева с строельными книгами и указными грамотами. Т. Хрущёв оскорбил Петра Петровича, «с земли сбил», запретил помещикам д. Ссыльной называть свои имена и показывать земли. Острогожского подьячего избили и увели в Коротояк, где долгое время держали за приставом. Черкасы были озабочены задержанием А. Жуковцева, так как именно по их предложению он работал в съезжей избе.28 1662, стряпчий Д. Фуников просил назначить его в Коротояк воеводой, хотя туда уже был определен князь П. Дулов. А «князь Дулов пожалован в Коротояк не за службу и не за кровь, приехал с Ольшанска с воеводства. Во время походов был все по воеводствам», — писал Фуников. Царь Алексей Михайлович лично распорядился отправить воеводой в Коротояк израненного Фуникова, а князя Дулова не посылать [РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородского ст. Д. 471. Л. 28, 28 об.].

∞, Татьяна Фролова (ум. после 1699).

КН. НАСТАСЬЯ ПЕТРОВНА ДУЛОВА

Дочь Петра Кирилловича.

КН. АГАФЬЯ ПЕТРОВНА ДУЛОВА ().

От 2‑го брака.

КН. ФЕКЛА ПЕТРОВА ДУЛОВА

Дочь Петра Кирилловича.

53/37. КН. ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1670,1696)

Сын Ивана Кирилловича Игнатьевича. Дворянин московский.

1676, дворянин московский. 1690, воевода в Тамбове.

1678, «За княз Лаврентьем княж Ивановым сыном Дуловым в дрвни Княжой что выселак ис села Пехлеца на речке на Питомше двор иво на вотчинной земле а в нем .... всего за кнз Лаврентьем Дуловым крестьянской адин двор людей в нем пять члак бобылских четыре двора людей в них десять члак обоиво крестьянских и бобылских пять дворов людей в них и их детей и братев и зятей пятнатцать члак».29

В 1681 променял сыну Михайле 8 четв. с осьминой в вотчине своей в с. Пехлец и 10 четв. в д. Завалы Ряжского у. на 19 четв. без третника поместной земли в с. Кораблино того же у. 1693, Пимен Иванович Федцов променял поместье свое в сц. Якимец Ряжского у. кн. Лаврентию Ивановичу Дулову на п. Дикое Поле того же у. В 1701 из этого поместья в п. Дикое Поле дал 70 четв. зятю своему стольнику кн. Владимиру Ивановичу Дулову.

9.01.1695 г. отказано князю Лаврентию Ивановичу Дулову поместье Архипа, Ивана, Семена, Филиппа Тимофеевичей Ретюнских, Ивана Дмитриевича Лашина, Дементия Сидоровича Лаптева, Марка Артемоновича Аргамакова, Лариона Фатеевича Маркова что выменил у Кондрата Нестеровича Нестеровича Елютина в Ряжском уезде в деревне Запалы, Выкреноволоке(?), в деревне Табаевой [http://rgada.info/opisi/1209-opis_216i/0206.jpg]

55/37. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1668, † 1708)

2С:Ив.Кирилл.Игнат-ча, моск.двн.(-1703) отставной в Москве для посылок (1706)

Ум. 1708.

прид.вотч.-Рязань‑у.

∞, Анастасия Яковлевна Чевкина (1669)

/37. КН. ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (* 1640, † 1720)

Ум. ок. 1720.(1680,1713) стольник(-1701) отставной в Москве для посылок (1706,1710) На службе с 1680. В 1683 пожалован в стряпчие, в 1690 — в стольники. В 1699 участвовал в Азовском походе. В 1701 отставлен 1С:Ив.Ив.

На службе с 1680; с 1683 – стряпчий; с 1690 – стольник. В 1699, ссылаясь на болезни, бьет челом Петру I об отставке, но по наряду определено ему быть под Азовом, при этом отмечено, что «на смотру, в Разряде у него князя Игнатия никаких наружных болезней нет, а сказал, что де у него животные и сердечные болезнь, и от того де бывает он в беспамятстве по часту, и в ногах де и в руках лом непрестанный, да у него же де чешутная болезнь, и за ними де болезнями ныне на службе быть ему не мочно, а детей де у него два сына князь Тимофей 13 лет и князь Василий 6 лет, крестьян за ним 1 двор». В 1701 был отставлен от службы.

1710 — В селе Архангельском Ломовис ....В том же селе двор помещиков стольника князь Игнатья княж Иванова сына Дулова в нем он князь Игнатей 70 лет вдов у него детей князь Тимофей 33 лет у него жена княгиня Акилина Микулина дочь 30 лет у него дочь княжня Анна 3 лет сын князь Родион 23 недель дочь княжня Авдотья 4 лет у негож сын князь Василей холост 20 лет да в том же дворе дворовых людей ... (л.7об.) ...Перепись 1710 года: Азовская губерния: Шацкий уезд: Переписная книга Список. Без начала. (РГАДА. Ф.1209. Оп. 1. Д.1043. Лл.1–246).

1684, ему было справлено имение в Пехлецком стану в селе Яийще (?), 50 четвертей, которое ранее было дано ему в приданое за Анной Ивановной Ознобишиной ее отцом, Иваном Григорьевичем Ознобишиным. Анна умерла бездетной и поместье должно было вернуться к отцу, но по справке было́ оставлено за Игнатом.30

1702 г. февраля 10, грамота великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича об отделе в Ряжском уезде в Пехлецком стану поместья князя Игната княж Иванова сына Дулова да Леонтия Игнатьева сына Свиридова в селе Костемиреве да в выселке села Питомши, да в селе Чулкове, а в них пашни 16 четвертей с четвериком и с получетвериком — стольнику князю Игнатию княж Иванову сыну Дулову к Ряжскому и Шацкому к прежнему его князя приданого поместья, с чем жена его шла за первого мужа за Абрама Свиридова, да того же поместье 38 четвертей оставлено за Леонтием Игнатьевым сыном Свиридовым со внучатами его Максимом и девкою Матреной со всеми угодьями.31

∞, 1°, ..... ..... .......

∞, 2°, Анна Ивановна Ознобишина († до 1684), д. Ивана Григорьевича Ознобишина.

∞, ..... ..... Свиридова из ......, в 1‑м браке за Абрамом Свиридовым.

56/38. КН. ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1639, † 1656/57, под Ригой)

моск.жилец. (1648,1656) помещ.-Рязань‑у. С:Дан.Фед. Убит в 1656.

1648, десятня Пехлецкого стана 1648 года, недоросль, «С отцевских поместий», Князь Яков княж Данилов сын Дулов, «…окладчики про него сказали что он в житье…».32

1646 г. марта 4 — 1648 г. марта 20. — Дело о записи за кн. Василием Александровым сыном Дулова по купчей (продажной) вотчины его &снохи& (жены брата) и племянника вдовы кнг. Марии Даниловой жены Дулова с сыном кн. Яковом (выслуженной вотчины их мужа и отца) жеребья сц. Чемрово в Каменском ст. Рязанского у.

Дело рязанца А. Волкова с кн. Я. Д. Дуловым относится к 1652 г. Оно так же, как и многие дела, не имеет конца. Дело было возбуждено в приказе Владимирской четверти по инициативе Волкова, приставная память которого с обвинением кн. В. А. Дулова, его человека Карпика Соловья и кн. Я. Дулова в бою и грабеже сына Волкова Степана датируется 26 января 1652 г. Я. Дулов пожелал перенести дело в другой приказ, о чем подал челобитную и добился переноса дела в Устюжскую четверть, куда 11 февраля и были отправлены все документы по делу. К этому времени Волков помирился с кн. В. А. Дуловым, и они принесли мировую челобитную. Яков же Дулов отказывался от признания вины, утверждая, что истец его «клеплет». Дело дошло до крестного целованья, за князя Дулова целовал крест его крестьянин Ф. Иванов. Кроме крестного целованья, истец представил также свидетеля, рязанца Д. В. Куткова, который якобы «слышал, как тот князь Яков Дуло» сынишка моево Стеньку бил и грабил».33

14 февраля 1652 г. А. Волков подал челобитную об отсрочке дела в связи с необходимостью ехать на службу. Разрешение было дано, и дело возобновилось только через год. 1 января 1653 г. А. Волков просил записать его «ставку» к новому слушанию. Князь Дулов к слушанию не являлся, и 10 января Волков вновь подал челобитную, где жаловался на то, что тот его хочет «изволочить московскою волокитою». Затем он подал еще две челобитные, в одной из которых подробно излагал обстоятельства дела: «В прошлом... во 159‑м году перед Рожеством Христовым в четверг ехал сынишка мой Стенька из Ряской украйны от племянника моего, от Гура Волкова. И как будет сынишка мой меж Петровой слободы и Поплевны, встретился тут с сынишком моим он, князь Яков, да князь Васильев человек Дулова Карпик, прозвище Соловей, и учал сынишка моего бить и грабить. И грабежу... сняли с сынишка моево платья, зипун лазорев настрафиль, цена четыре рубли, да кавтан заечий под зеленым сукном, цена 3 рубли с полтиною, да шапка вишневая с пухом, цена полтора рубли, да сапоги сафьянные, цена полтина, да доломан обинной, цена два рубли. Да с сынишка ж моево денег сняли дватцеть рублев. И всего... на 31 рубль с полтиною. И князь Василей Дулов со мной... в своем жеребью мирен» РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1662.. Волков просил о суде в «жеребье» князя Я. Дулова в 15 руб. с полтиной. Суд состоялся в Устюжской четверти 22 января. В ходе рассмотрения дела истец и ответчик ссылались на «подписную челобитную», согласно которой дело было начато. Ответчик подчеркивал то, что в первой челобитной истец не написал имени своего сына и неверно изложил обстоятельства дела, жаловался он только на избиение. Было решено обратиться в Галицкую (Владимирскую) четверть за этим документом. 25 января по истце и ответчике были взяты поручные записи, и они были отданы приставу, а в Приказ Галицкой четверти была послана память12. Конец дела, к сожалению, не сохранился, однако настойчивость истца позволяет предполагать, что он получил возмещение убытков.

Воеводе Доброго Фёдору Петровичу Обернибесову пришла грамота из Москвы с информацией о том, что в Добром скрывается беглый крестьянин князя Якова Дулова. Воеводе нужно было найти крестьянина, служащего в драгунах, и отослать в Москву. Беглым оказался Иван Никитин, обнаружить его удалось, вероятно, с помощью присланного от князя человека. Однако Никитин категорически отрицал своё отношение к князю Дулову, ссылаясь на своих товарищей драгун. Драгуны требовали от князя не выдавать Никитина, но занятые службой не могли оказать большого влияния. Обернибесов заставил беглого за свой счёт ехать в Москву, а когда он отказался, вынудил его заплатить 8 рублей. Жалуясь на воеводу, Никитин говорил в Москве: «а ведомо то всему городу и уезду». Драгуны были возмущены тем, что их товарища заставляют вернуться в ряды крестьян. Кстати, воевода отрицал факт получения денег, заявляя, что всего навсего отдал Никитина на поруки до выяснения обстоятельств этого дела, однако драгун сам дал воеводе 8 рублей на дворе без свидетелей.РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 273. Л. 1180–1263.

[Источник: http://statehistory.ru/books/T‑A–Lapteva_Provintsialnoe-dvoryanstvo-Rossii-v-XVII-veke/68]

КН. МАРФА ДАНИЛОВНА ДУЛОВА (1639)

1639 февраля 4 дня, отказано Н. Д. Сатину приданую вотчину, бывшую вотчину Михайла Дулова, в с. Чемров от вдовы кнг. Марьи Даниловскрй жены с сыном Яковом и дочерью Марфою.34

∞, 1639, Никита Дмитриевич Сатин.

57/39. КН. НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ

58/39. КН. САВВА ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ, КР. ИВАН († ...., 1651, 1697, † 1697/1702)

Сын Василия Кирилловича Игнатьевича. Стольник. Ум. до 1702.

1658, стольник, князь Сава княж Васильев сын Дулов. В боярской книге 155-го году оклад ему помесной по верстанью 162-го году 500 чети, денег ис Чети 25 рублев. Ему ж за литовскую службу 162-го и 163-го и 164-го году 150 чети, денег 12 рублев. Да за службы 172-го и 173-го году придачи 130 чети, денег 9 рублев.35 1696 февраля 10, назначен в число стольников, которым следовало 10 февраля (на 12 день сорокоуста) дежурить у гроба царя Ивана Алексеевича, скончавшегося 29 января. 1697 мая 7, завоеводчик в полку боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина в походе на Азов.36

∞, Федосья ..... .....

∞, Евдокия Ивановна Полибина. В 1706 г. во втором браке за Степаном Парфеньевичем Пятовым.

Покоління VIII (XXIV)

/64. КН. ФЕКЛА ДМИТРИЕВНА ДУЛОВА (* ...., 1674, 1679, † ....)

Дочь Дмитрия Михайловича Григорьевича. Ум. после 1679.

∞, 1674, Яков Федорович Петрово-Соловово.

КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1678)

Сын Ивана Васильевича Григорьевича. Стряпчий.

За ним в 1678 состояла вотчина в с. Елкино и в д. Хмельники Галичского у.

85/59. КН. ИВАН ЛУКИЧ ДУЛОВ (1692, † 1701).

Сын Луки Васильевича Григорьевича. Стольник с 1692. Помещ. Рязань‑у. Ум. до 1702.

1702, стольник, в полку в Дорогобуже на смотре сказали под Ругодевым безвесно пропал.

∞, Анисья Павловна Бельская, дочь стряпчего Павла Юрьевича Бельского и Татьяны Семеновны Иванчиной. Во 2‑ом браке (ноябрь 1703) за Федором Богдановичем Трусовым († 1715). В 3‑ем браке за подполковником Иваном Афанасьевичем Козловым.

86/59. КН. ПЕТР ЛУКИЧ ДУЛОВ

Сын Луки Васильевича Григорьевича.

∞, Татьяна Михайловна ......

КН. НАТАЛИЯ ЛУКИНИЧНА ДУЛОВА (* ...., 1700, 1734, † ....)

Дочь Луки Васильевича Григорьевича и Пелагеи Федоровны Коростелевой.

Да за ним же Любимом поступился тесть его князь Лука Дулов в приданное за дочерью своей поместье своё в Кобыльском стане в деревне Старой да в Перевицком стану в пустошах Бобыкине да Б... (?). 1700, дело по челобитью Натальи Любимовской жены Белелюбского. Била челом о замужестве за стольника Григорья Павловича Головнина (!). 1719 сентября 3, вдова по Григорию Головнину, продала имение в дер. Мокрой Храпылевой Рязанского у., доставшееся ей от отца Луки Васильевича.

∞, 1°, Любим Зиновьевич Белелюбский († до 1699)

∞, 2°, 1700, Григорий Павлович Головнин († до 1710), стольник.

/. КН. НАСТАСИЯ ЛУКИНИЧНА ДУЛОВА (* ...., 1703, 1741, † ....).

Дочь Луки Васильевича. Ум. после 1741.

14.10.1707 дано ей прожиточное поместье в с. Дягилево и с. Абакумово Рязанского у.; в 1710 отец ее кн. Лука Васильевич Дулов дал за ней в приданое кн. С.С. Волконскому в сц. Туратулово Рязанского у., сц. Сангур Муромского у. и с. Елкино Галицкого у.

∞, 1°, 1703, Алексей Федорович Кобяков (ум. ок. 1707).

∞, 2°, 1710, кн. Степан Степанович Волконский (ум. после 1736).

/. КН. ПРАСКОВЬЯ ЛУКИНИЧНА († 1768).

Дочь Луки Васильевича Григорьевича

∞, кн. Гаврила Львович Бабичев († 1729).

КН. ГРИГОРИЙ ПОТАПОВИЧ ДУЛОВ

Сын Потапа-Богдана Никитича Никитича. 1703–1705, кн. Г. П. и О. П. Дуловы менялись землями с Андреем Степановичем Баевым. В деле уп. с‑цо Даниловское, пп. Баскова, Маркова, дер. Шушпанова, Сорокино Рязанского у. и п. Дьякова Вологодского у.37

КН. ПЕТР ПОТАПОВИЧ ДУЛОВ (* 1669, 1722, † ....)

Сын Потапа-Богдана Никитича Никитича. Майор, на смотре 06.03.1722 отмечен в валовой.38

Доношение из Переславской Провинциальной Канцелярии Рязанского и при нем допрос учиненный Авдотье Тарасовой дочери Ивановой жене Жегаловой про продажу её Анисиму Григорьеву сыну Рохманинову недвижимого доставшегося ей по приданству от отца её Тараса Павлова сына Подымова, а ему отцу её досталось по купчей от князя Петра Потапова сына Дулова в Переславском уезде Рязанского в деревне Насуровой имение (помечено 13.12.1749)[http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_904i/0016.jpg]. Челобитная Анисима Григорьева Рахманинова о записке и об отказе за ним проданного ему по купчей князя Луки Петрова сына Дулова недвижимого имения Рязанского уезда в деревне Насуровой (помечена 12.12.1750)[http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_904i/0099.jpg].

КН. ОСИП ПОТАПОВИЧ ДУЛОВ (1703, 1710)

Сын Потапа-Богдана Никитича Никитича. двн. при Дворе в нач.людях (1706,1710)

1703–1705, кн. Г. П. и О. П. Дуловы менялись землями с Андреем Степановичем Баевым. В деле уп. с‑цо Даниловское, пп. Баскова, Маркова, дер. Шушпанова, Сорокино Рязанского у. и п. Дьякова Вологодского у.39

КН. АВДОТЬЯ ПОТАПОВНА ДУЛОВА

Уп. в деле 1703–1705 гг.

КН. МАРИЯ ПОТАПОВНА ДУЛОВА

Уп. в деле 1703–1705 гг.

87/. КН. ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ ДУЛОВ (1670, 1711)

Сын Луки Ивановича и Ирины Ивановны Вердеревской. Упоминается с 1670. Ум. после 1711.

Переяслава Рязанского Паницкого стану деревни Даниловской 52 душ, ...дер Абловой 21 душ [Алфабет на именные книги пехотного Азовского полка].

∞, Пелагея Ефимовна Облова, д. Ефима Ильича Облова.

КН. АННА ЛУКИНИЧНА ДУЛОВА

Дочь Луки Ивановича

КН. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1705, 1720, † ....),

майор, помещик с. Хрипенки Старорязанского ст. Рязанского у. (1705 – 20);

КН. АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ († до 1720)

∞, Авдотья Петровна, 1720, вдова, помещица с. Хрипенки Старорязанского ст. Рязанского у.

88. Андрей Никитич (61).

Ум. до 1729.

Ж.: Варвара Андреевна (ум. после 1746).

89/62. КН. ИГНАТИЙ ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ

Упомянут в 1689 – 90.

90. Кн. Василий Петрович (62).

Упомянут в 1693.

67/51. КН. ИВАН НИКИТИЧ ДУЛОВ (1688)

Сын Никиты Петровича. Стольник с 1688. 1С:Нкт.Петр.

68/51. КН. ФЕДОР НИКИТИЧ ДУЛОВ (1682)

Сын Никиты Петровича. Стольник (1682).

∞, Авдотья Михайловна.

69/51. КН. ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ДУЛОВ

Паницкого стану деревня Ахмылова 2 душ, (Алфабет на именные книги пехотного Азовского полка).

70/51. КН. НИКИТА НИКИТИЧ ДУЛОВ († 1667).

Ум. 1667.

Паницкого стану деревня Ахмылова 4 душ(Алфабет на именные книги пехотного Азовского полка).

КН. КОНДРАТИЙ НИКИТИЧ ДУЛОВ

Сын Никиты Петровича.

Паницкого стану деревни Абловой 4 душ (Алфабет на именные книги пехотного Азовского полка).

1749 августа 18, просьба Ермолая Лаврентьевича Денисьева о записи за ним недвижимого имения по купчей от Саввы Ивановича Руднева, которое ему досталось по купчей же от вдовы Варвары Андреевны, жены Кондратия Никитича Дулова, в Ряжском уезде в сельце Ретюнском и дер. Григорьевской.40

∞, Варвара Андреевна ....

/51. КН. МАРФА НИКИТИЧНА ДУЛОВА (* 3‑я четв. XVII в., † 1732).

Упомянута в 1694.

~ кн. Михаил Большой Васильевич Кропоткин * 4.11.1650 † 1718

/51. КН. ФЕКЛА НИКИТИЧНА ДУЛОВА (1690)

∞, 1690, Григорий Иванович Вельяминов-Зернов.

КН. ДАНИЛА ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ († до 1692)

Уп. в деле 1785 г. как брат Алексея и Саввы.41

∞, Наталья .... .... (1692)

65/50. КН. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1658, 1677, † ....).

Сын 1‑й Петра Петровича Александровича. Стольник.

1658, стряпчий. 1677, стольник.

1658, дано ему с братом кн. С. П. Дуловым поместье прадеда, деда и отца их в Запухоцкой Слободе 120 ч.42

66/50. КН. САВВА ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1658, 1710, † ....)

Сын 2‑й Петра Петровича Александровича. Стольник.

1658, стряпчий. 1679, стольник. Стольник отставной в Москве для посылок (1706,1710).

1658, дано ему с братом кн. А. П. Дуловым поместье прадеда, деда и отца их в Запухоцкой Слободе 120 ч.43 В 1677 владел поместьем в с. Спас-Утешенье Окологородного ст. Рязанского у. В 1705 владел поместьем в с. Дубровичи Старорязанского ст. Рязанского у.

∞, Авдотья .....

∞, 1686, Феодосия Никитична; в 1‑м браке за Иваном Алексеевичем Можаровым (ум. 1686).

71/53. КН. ЯКОВ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ДУЛОВ (1677,1682)

Сын Лаврентия Ивановича, стольник(1677-) ряжский воевода(1682) 1С:Лаврент.Ив.

Стольник с 1677.

∞, Наталья Васильевна......

72/53. КН. МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ДУЛОВ (* 1650, † 1743).

Сын 2‑й Лаврентия Ивановича. Стольник (1682). Комнатный стольник царя Ивана Алексеевича. 1722, князь Михаило княж Лаврентьев сын Дулов, комнатный стольник, 72 года.44

15.03.1681 дано ему поместье Ивана Брюхатова в д. Фролово Пехлецкого ст. Ряжского у. В том же году променял 22 четв. из этого поместья рязанцам Крисанфу и Афанасью Лыковым на 18 четв. с осьминой в Коробинской п. того же у. 1697 марта 1 дня, справлено за ним меновное поместье в селе Завалах в Пехлецком стану Ряжского уезда 10 четвертей, которое он выменял у Василия Ивановича Лыкова на полчетверти в деревне Строилове того же стана и уезда.45 1698 ноября 3 дня отказана ему вотчина отца его Лаврентия в Рязанском уезде в Пехлецком стану сельцо Архангельское с деревнями и пустошами.46 1716, имел двор в Москве в приходе церкви св. Илии у Пушечного двора. 1719, по первой ревизии стольник кн. Михаил Лаврентьевич имел вотчину в с. Городец и Верхней Слободке Городецкой волости Юрьевецкого уезда.47 1716, «Да в той же дрвни Микулиной запустело безостатку что написано по переписным книгам 710 году за кнз Михайлою кнз ж Лаврентьевым сыном Дуловым двор ево помещиков и тот двор запустел а дворовые люди Игнат Иванов сын Шатилов з женою Матреною Савелевою дочерью и з дочерю Варварою померли в 713 году итого в той дрвни запустело безостатку помещиков двор людей мужска полу умре один да женска умре один обоих полов два члвка» .... «Дрвни Княжой за кнзь Михайлою Лаврентьевым сыном Дуловым двор ево помещиков в нем дворовыя люди .... Итого за кнзь Михайлом Дуловым двор помещиков в нем дворовых людей мужска полу три члвка а летами до 60 лет два 66 лет один да женска полу пять члвк а летами 8 лет один 40 лет один до 50 лет три обоих полов восм члвк да крестьянских четыре двора в них людей мужска полу десять члвк а летами 7 лет адин 10 лет один 36 лет один до 50 лет четыре до 60 лет два 66 лет один да женска полу семь члвк а летами 8 лет одна 16 лет одна 29 лет одна до 40 лет две 43 лет одна 51 году одна обоих полов семнатцать члвк а по перепиным книгам 710 году написано за ним кнзь Михайлою Дуловым двор помещиков людей мужска полу три женска полу пять обоих полов восемь члвк да крестьянских пять дворов людей мужска полу четырнатцать члвк да женска полу двенатцать члвк обоих полов дватцать шесть члвк и поротив переписных книг 710 году по нынешней переписи прибыло дворовых людей мужска полу году один да убыло крестьян мужска полу померло три бежало один женска полу померло четыре бежало одна обоих полов девять члвк»48

73/53. КН. ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1692, † 1720).

Ум. ок. 1720.Стряпчий, с 1692 – стольник.(1692,1713) стольник(1692‑,1710) моск.стряпчий(-1692) 3С:Лаврент.Ив.

Стряпчий, затем с 1692 г. стольник.

1697 апреля 9 дня, ротмистр у стряпчих в большом полку Алексея Семеновича Шеина в походе на Азов.49

1698 г. мая 27, бил челом князь Василий княж Лаврентьевь сын Дулов. Сговорил де он жениться на Дмитрия Андреева сына Колычева на дочери, а за нею написал поместье свое Владимирское, дер. Коробово, просит поместье справить. А Дмитрий Колычев о том бил челом: сговорил дочь свою замуж за князя Василья Дулова.50 1703, Дмитрий, Федор и Осип Андреевичи Колычевы променяли поместье свое в Костромском уезде, в Кадомском стану на Волге князю Василию Лаврентьевичу Дулову на пустошь Одинарово, в Ряжском уезде, в Пехлецкомъ стану. 51

8.01.1719, Федот Максимович Федцов купил у кн. Василия Лаврентьевича Дулова имение в с. Неретино Ряжского у.

∞, 1°, ..... .....

∞, 2°, 1698, Наталья Дмитриевна Колычева-Хлызнева, д. Дмитрия Андреевича К.-Х.

74/53. КН. ФЕДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ (1692).

Упомянут в 1692.

∞,Екатерина Дмитриевна Свечина.

75/53. КН. ГРИГОРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ДУЛОВ (* 1662, 1722, † ....)

Сын Лаврентия Ивановича. Жилец с 7205 г.

1722 апрель, князь Григорей княж Лаврентьев сын Дулов, жилец, из царедворцев, 60 лет.52

18 февpаля 1715 г. составил приданную роспись для своей дочери (см. Рындин И.Ж. Родословная рязанских дворян Еропкиных // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. — Т. 11. – С. 108 – 109). В 1715 году за Родионом Тимофеевичем [отчество ошибочно?, должно быть Дорофеевичем] Аргамаковым справлено и записано недвижимое имение по купчей купленной им вотчины у Герасима Кузьмича Батурина и князя Григория Лаврентьевича Дулова в Ряжском (село Суская Слобода, в деревне Боровке, Завалы, пустошь Дикое Поле на речке Хупотье) и Рязанском уездах(деревни Слободка, Ухорская)[http://rgada.info/opisi/1209-opis_897i/0080.jpg, http://rgada.info/opisi/1209-opis_897i/0081.jpg]

∞, 1699, Мавра Ларионовна Перекусихина.

КН. АННА ЛАВРЕНТЬЕВНА ДУЛОВА

1670 около, А. Н. Трегубову была отказана пашня в пустоши Дикое Поле, даннная ему тестем кн. Лаврентием Ивановичем Дуловым в приданое за своей дочерью.53

∞, ок. 1670, Андрей Никитич Трегубов (1670)

78/55. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1693, † до 1712).

Ум. после 1713. Стряпчий с 1693.

1697 апреля 9 дня, поручик у стряпчих в большом полку Алексея Семеновича Шеина в походе на Азов.54

1695 — Запись Ивана Ивановича Загоскина, данная князю Василию Ивановичу Дулову с отказом от иска после получения от него денег в связи с обменом поместья во Владимирском уезде на землю в Шацком уезде: [рукопись] : документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов.55

1700 — Расписка Сидора Петровича Ржавского, данная князю Василию Ивановичу Дулову в получении от него двух крестьян, взятых Дуловым за долги [рукопись:]: документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов.56

1700 — Отказная грамота рижскому воеводе Ивану Васильевичу Бегичеву о закреплении за князем Василием Ивановичем Дуловым поместий в Пехлецком стане Ряжского уезда, обмененных с Савой Васильевичем Моршалковым, Макаром Лаврентьевичем Пущиным и Иваном Ивановичем Загоскиным: [рукопись]: документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов Ф.256 №47.183

1702 — Грамота ряжскому воеводе Акиму Степановичу Жданову о присылке в Московский судный приказ Алексею Петровичу Салтыкову всех документов по делу о нападении князей Юрия, Владимира и Василия Ивановичей Дуловых на дом князя Савы Васильевича Дулова, о бесчестья его жены и убийства его человека Исая Осипова. Расспрос Ефима Варфоломеева, крестьянина Ю. И. Дулова : [рукопись :] : документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов Ф.256 №47.185

1708 — Записка подьячего Московского судного приказа Сергея Тевризова о получении пошлин от уплаты долга князем Васильем Ивановичем Дуловым стольнику Льву Прокофьевичу Кетеву.57

∞, Настасья Ивановна ..... (1712). Во 2‑м браке за Яковом Никитичем Вельяшевым. 1712 февраля 22, дело Якова Никитича Вельяшева о справке за ним по заручной челобитной невесты его княгини Настасьи Ивановны, жене кн. Василия Дулова недвижимого имения в Ряжском у. в с. Малом Ретненском. Уп. прежние владельцы, князья Дуловы: Лаврентий Иванович, Иван Иванович, Василий, Алексей, Владимир и Юрий Ивановичи, Екатерина Юрьева, Иван Лаврентьевич, Данило Александрович, Прасковтя и Авдотья Ивановны, Яков.58

79/55. КН. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1699 – 1722).

1702 — Грамота ряжскому воеводе Акиму Степановичу Жданову о присылке в Московский судный приказ Алексею Петровичу Салтыкову всех документов по делу о нападении князей Юрия, Владимира и Василия Ивановичей Дуловых на дом князя Савы Васильевича Дулова, о бесчестья его жены и убийства его человека Исая Осипова. Расспрос Ефима Варфоломеева, крестьянина Ю. И. Дулова : [рукопись:]: документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов Ф.256 №47.185

1714 — Челобитная приказчика помещика Ряжского уезда о розыске бежавших из деревни Яхонтово приказного человека и старосты с семьями, которых подговорили к побегу крестьяне князя Юрия Ивановича Дулова [рукопись :] : документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов.59

80/55. КН. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ДУЛОВ

81/55. КН. ФЕДОР ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (1694, † до 1741)

в 1694 помещ.-Рязань‑у.

∞, 1694, Аксинья Ивановна Перекусихина (1741); в 1‑м браке за Саввой Дементьевичем Дубовицким (1675/77 – 1693/94).

82/55. КН. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДУЛОВ (55).

«вёл распутную жизнь

Переяслава Рязанского Окологородного стану ...Князь Володимера княж Иванова сына Дулова сельца Кочевы 18 душ (Алфабет на именные книги пехотного Азовского полка).

1702 — Грамота ряжскому воеводе Акиму Степановичу Жданову о присылке в Московский судный приказ Алексею Петровичу Салтыкову всех документов по делу о нападении князей Юрия, Владимира и Василия Ивановичей Дуловых на дом князя Савы Васильевича Дулова, о бесчестья его жены и убийства его человека Исая Осипова. Расспрос Ефима Варфоломеева, крестьянина Ю. И. Дулова: [рукопись:]: документы помещиков Ряжского, Рязанского, Костромского и других уездов Ф.256 №47.185.

Имел жеребей в селе Кочеве, селе Кидусоле, пустоши Шаровой и селе Чемрово Рязанского у.

∞, 1°, Пелагея Григорьевна Сатина, д. Григория Алексеевича и Евдокии.

∞, 2°, 1701, ..... Пименовна Федцова.

84/55. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ДУЛОВ.

95/77. КН. ТИМОФЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ ДУЛОВ (* около 1686 † 1725)

1686 – 1725.

1710 — Перепись 1710 года: Азовская губерния: Шацкий уезд В том же селе двор помещиков стольника князь Игнатья княж Иванова сына Дулова в нем он князь Игнатей 70 лет вдов у него детей князь Тимофей 33 лет у него жена княгиня Акилина Микулина дочь 30 лет у него дочь княжня Анна 3 лет сын князь Родион 23 недель дочь княжня Авдотья 4 лет у негож сын князь Василей холост 20 лет да в том же дворе дворовых людей ... (л.7об.) ...

∞, Акилина Микулична .... (*1680, † 1710/1715)

∞, 1716, Мария Денисовна Сенявина (1745); в 1‑м браке за кн. Семеном Ивановичем Щетининым (ум. 1715). 16.12.1746 пpодала Настасье Степановне Веpдеpевской имение, доставшееся ей после смерти мужа, в с. Сеpгиевка, что была д. Малая Рязанского у.

96/77. КН. ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ ДУЛОВ (* 1693, 1726, † ....)

Р. 1693. помещ.-Шацк‑у. В 1726 б.о. фискал из шляхетства в Шацке 2С:Игнат.Ив.

1710 — В селе Архангельском Ломовис ....В том же селе двор помещиков стольника князь Игнатья княж Иванова сына Дулова в нем он князь Игнатей 70 лет вдов у него детей князь Тимофей 33 лет у него жена княгиня Акилина Микулина дочь 30 лет у него дочь княжня Анна 3 лет сын князь Родион 23 недель дочь княжня Авдотья 4 лет у негож сын князь Василей холост 20 лет да в том же дворе дворовых людей ... (л.7об.) ...Перепись 1710 года: Азовская губерния: Шацкий уезд: Переписная книга Список. Без начала. (РГАДА. Ф.1209. Оп. 1. Д.1043. Лл.1–246)

1725 г. февраль – май 1725 г., спорное дело об отказе земель в Шацком у., в разных станах за Мценским лесом городовому дворянину кн. Василию Игнатьеву сыну Дулову по наследству от его отца. Наследство оспаривал родной племянник кн. В.И. Дулова кн. Алексей Тимофеев сын Дулов.

60

Покоління X (XXVI)

КН. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1744, –† 1769)

Сын Петра Лукича.

КН. ЛУКА ПЕТРОВИЧ ДУЛОВ (* ...., 1749, 1761, † 1761/1774)

Сын Петра Потаповича. Майор.

1749, майор, купил часть пустоши Щоколовку при речке Посерешке в Вешковском стану Боровского у. у отставного корнета Алексея Кириллова Бехтеева.61

Задолжал как-то фурьер лейб-гвардии Измайловского полка Николай Фёдорович Синявин (так в документах, кстати, это отец адмирала Д.Н.Сенявина, – Н.Л.) надворному советнику Григорию Алексеевичу Замыцкому по векселю 500 рублей. Желая вернуть долг, Н.Ф.Синявин 4 августа 1760 г. отправил к Г.А.Замыцкому своего человека Аврама (иногда Абрама – Н.Л.) Казмина с письмом, в котором приглашал Замыцкого к себе домой в село Комлево.[1]

На следующий день, 5 августа, Замыцкий вместе со своими людьми Анисимом Петровым и Никоном Фёдоровым[2] приехали к Синявину. В этот день пожаловал к нему по его же просьбе майор князь Лука Петрович Дулов со своим человеком Иваном Филипповичем Иванецким.[3] И Замыцкий, и Дулов были помещиками Боровского уезда. (Оба в Лужецком стане имели владения: первый совместно с братом прапорщиком Фёдором Алексеевичем – сельцо Констентиново и сельцо Шихино с пустошами, в которых стояли усадебные деревянные дома, второй в совместном пользовании – сельцо Асеньевское с пустошами, в котором также стоял усадебный деревянный дом князя .[4])

Сенявин при князе Дулове уплатил Замыцкому 100 рублей и отпустил обоих «ис того своего села». Только Замыцкий и князь Дулов отъехали от с.Комлева, Синявин со своими людьми Аврамом Казьминым и Ермолаем Ефимовым нагнал их и, как описал впоследствии Замыцкий в челобитной на имя императрицы Елизаветы Петровны, «стаща меня с лошади… били по щекам и топтали и таскали по земли за волосы немилостивно». При этом Синявин кричал и своим людям велел забить Замыцкого до смерти, сам же вырвал у избиваемого шпагу, а во время «боя» отнял силою у него «показанной вексель» в 500 рублей.

Произошедшее событие было предано огласке: жена Замыцкого Авдотья Ивановна подала в Боровскую воеводскую канцелярию явочную челобитную, в которой всё подробно описала, а канцелярист Степан Шавков, как положено по инструкции, побои Замыцкого при свидетелях осмотрел и описал.

Видимо, оправившись от побоев, уже сам Замыцкий 10 октября т.г. подал на имя императрицы Елизаветы Петровны в Боровскую воеводскую канцелярию челобитную. В ней он просил «сыскать» Синявина, находившегося в отпуске, допросить его, а если тот будет отпираться, то позвать свидетелей: князя Дулова и его человека. За причинённые же побои, бесчестье и увечья себе и своим людям просил взыскать с Синявина всё, что надлежало, императорским указом, а также просил вернуть вексель.[5]

Боровская воеводская канцелярия тут же среагировала на данную жалобу и составила «инструкцию», которую 12 октября т.г. копиист канцелярии Пётр Шавков должен был объявить Синявину. Для этого Шавков взял с собой в понятые старосту села Высоцкая слобода Василя Иванова и вместе с ним приехал в дом к Синявину. Приказчик последнего Антон Тимофеев сказал, что Николая Фёдоровича дома нет, так как он 10 октября уехал к своему тестю премьер-майору Василию Александровичу Хитрово в сельцо Пёсье.[6] (Сельцо это лежало на берегах речки Селчанки в Лавышенском стане Боровского уезда в 35? верстах от уездного г.Боровска. В сельце стоял усадебный деревянный дом, при нём был пруд с рыбой.[7]) В тот же день за первой «инструкцией» последовала вторая. Канцеляристу Боровской воеводской канцелярии Степану Шавкову велено было, взяв с собой понятых, опять отправиться в с.Комлево с объявлением «инструкции» и заявить, что в случае неявки Синявин должен будет уплатить штраф.[8] Судя по всему, Синявин так и не появился в воеводской канцелярии, и 22 ноября т.г. в Комлево был отправлен солдат Леон Кондратьев «с товарищи» для объявления очередной «инструкции». Синявина дома опять не оказалось и «инструкцию» объявили жене Синявина Марье Васильевне (очевидно, матери адмирала Д.Н.Сенявина – Н.Л.). Помимо этого, как велено было в случае отсутствия самого Синявина, взяли с собой его приказчика Антона Тимофеева и привезли в Боровскую воеводскую канцелярию.[9] По законам того времени Синявина, не явившегося в воеводскую канцелярию «по трём посылкам» и укрывавшегося от следствия «по силе Уложения 10 главы 120 пункта», можно было «править… без суда». На это обстоятельство 12 декабря т.г. Замыцкий указал в очередной челобитной на имя императрицы Елизаветы Петровны, прося её «учинить решение» по этому делу.[10] Прошёл почти год… И 19 октября 1761 г. на имя «Всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы Всероссийской государыни всемилостивейшей» последовала челобитная, авторами которой были участники вышеописанного события: Замыцкий и Синявин. В челобитной сообщалось: «Поговоря между собою полюбовно по тем челобитьям (имеются ввиду челобитные Замыцкого – Н.Л.) вовсе разобрались и неходя в суд помирились и чтоб потому делу нам именованным ныне и впред друг на друга ни о чём не бить челом и не искать и никаких делы невчинать а ежели, потому делу востребуютца какия пошлинныя денги и оныя платит мне исцу Замыцкому, а ему ответчику Сенявину до платежа тех пошлин дела нет».[11] На каких условиях договорились истец и ответчик, материалы данного дела не сообщают. Очевидно лишь одно: Замыцкий, которому было нанесено довольно серьёзное моральное оскорбление, нашёл в себе силы «полюбовно» разрешить возникшую проблему. (Хотя, есть вероятность того, что его вынудили поступить именно таким образом).

1. ГАКО. Ф.133. Оп.1. Д.604. Л.1.

2. Там же. Л.1, 15.

3. Там же. Л.1.

4. РГВИА РФ. ВУА. Д.18753. Ч.1. Л.62, 68об, 72.

5. ГАКО. Там же. Л.1–2.

6. Там же. Л.4–4об.

7. РГВИА РФ. Там же. Л.109.

8. ГАКО. Там же. Л.6–6об.

9. Там же. Л.9–10об.

10. Там же. Л.11–11об.

11. Там же. Л.15–15об.

∞, Прасковья Мироновна Сенявина из Сенявиных, дочь Мирона Сенявина, в 1‑м браке за поручиком Саввой Алексеевым Сенявиным. 1774 октября 9 дня, вдова по Л. П. Дулову продала вместе с Федосьей Васильевой дочерью Хибровой женой Петровой Кошелевой за 90 руб. пустошь Щоколовку при речке Посерешке в Вешковском стану Боровского у. секунд-майору Лариону Михайлову Беклемишеву и корнету Сергею Семеновичу Бачеркарову, при этом разные части пустоши достались ей от первого мужа, Савы Алексеевича Синявина, от второго мужа, Л. П. Дулова по купчей, и от отца М. Г. Сенявина.62

КН. АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (1748, 1783)

Сын Василия Лукича. Поручик.

1762, подпрапорщик.63 1766, подпоручик.

Помещик с. Истобники, дер. Даниловская, дер. Сергеевка, дер. Михалкова, дер. Облова Рязань‑у., 161 душ. Помещик с. Даниловское (1783). Помещик с. Нюховец Михайловского уезда (1748, 1772).64 1762–1764, деревня Козначеева, подпрапорщик, князь Алексей Васильев сын Дулов.65

1754 г. января 26, дело кн. А. В. Дулова об отказе за ним по заручной челобитной его матери вдовы княгини Пелагеи Васильевой жены Дуловой кроме отданного от нее же матери его по той же заручной челобитной ее досери, а его сестре, Елене поручика Дмитриевой жене Бунина имений в Рязанском у.: сс. Старая Дуброва, Крутец .... тож Даниловскре, Летово, деревни Облова, Архевка, Субова Сидоровская, пустоши Басково, Куликово, сельцо Ласково, Алехина, Зименки, Отхожая Поляна, Губина, Сергеевка, Ерофеевка, Шляхина, деревни Дуники, Зубова, Шушпанова, Марково, пустошь Куликовка, деревня Дубники, пустошь Дорофеевская, деревни Дуброва, Тисурова, пустошь Шторники. Уп. прежние владельцы кн. Иван Федоров, Потап, Дмитрий Михайлов, Григорий, Петр, Осип Потаповы, Лука Иванов, Дмитрий Иванов, Федор, Василий Лукин, Ирина Лукина жена.66 1759 г. декабря 20, доношение Ряжской воеводской канцелярии о допросе А. В. Дулова про продажу Ефиму Никифоровичу Петину дер. Прокошевой Окологородного стана Переяславль-Рязанском у.67

∞, Аксинья .... .

∞, Марфа Степановна Вердеревская (* 1‑я пол. XVIII в.)

КН. ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ДУЛОВА (1754)

Дчь Василия Лукича Ивановича.

1754 г. января 26, дело кн. А. В. Дулова об отказе за ним по заручной челобитной его матери вдовы княгини Пелагеи Васильевой жены Дуловой кроме отданного от нее же матери его по той же заручной челобитной ее досери, а его сестре, Елене поручика Дмитриевой жене Бунина имений в Рязанском у.68

∞, Дмитрий Бунин, поручик.

КН. АННА ВАСИЛЬЕВНА ДУЛОВА (1762)

1762–1764, девица, влалелица имений в д. Княжая и с. Архангельское69.

92/70. КН. АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ДУЛОВ

Сын Никиты Никитича.

93/70. КН. МАТВЕЙ НИКИТИЧ ДУЛОВ

Сын Никиты Никитича.

КН. ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА ДУЛОВА

Дочь Никиты Никитича.

~ (1678): Иван Гаврилович Полибин. Их дочь Степанида за Иваном Носовым.

КН. АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ ДУЛОВ

Сын Кондратия Никитича.

КН. СЕМЕН КОНДРАТЬЕВИЧ ДУЛОВ

Сын Кондратия Никитича.

КН. ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ ДУЛОВ (1692)

1692, дело о справке за ним и матери его княгине Наталье поместья по заручной челобитной Василия и Матвея Наумовых детей Язвишева и по закладной вотчины Лаврентия Васильевича Язвищева в Рязанском уезде в пустоши, сто была деревней Сохиной семнадцати четверией с полуосминою. Не решено. 70

Дело 205 году мая 24 дня вдовы Анны Андреевской жены Максимова сына Кондаурова о записке за нею проданной мужу её от князя Василия княж Григорьева сына Дулова вотчины в Рязанском уезде в Старорязанском да в Каменском станах в жеребью пустоши Гавриловской 80 четвертей стретником (24.05.1697)[248.jpg].

КН. АВДОТЬЯ САВВИЧНА ДУЛОВА (* ...., 1714, † ....)

Дочь Саввы Петровича Дулова.

1714 г. мая 30, отказная книга кн. Савы Петровича Дулова на вотчину — Захупоцкую слободу и с. Алешино с деревнями и пустошами Пехлецкого стана Ряжского у. дочери его Авдотье жене Ивана Тимофеевича Ляпунова с переписью дворов.71

1785 июля 30, дело по челобитной Павла Николаева сына Ляпунова о выписании ему актов на принадлежащие ему имений в Рязанском и Ряжском уу. после прадедов его князей Саввы и Алексея Петровичей Дуловых и после бабки Авдотьи Ивановой жены Ляпуновой. Уп. Марья Петрова жена, Петр Петрович, Анна жена ..., Никита, Настасья Петровичи, Иван Иванович, Данило, Алексей и Савелий Петровичи, Алексей и Семен Кондратьевичи, Иван и Федор Григорьевичи, а также Петр Кириллович князья Дуловы. Уп. Ряжского у. слободы Фофанова, Захупоцкая, Подвелемская, села Ретенское, Костемира, Шелемишево, Дикое Поле, Лубянка, Боровое, Якимцы, Пишево, Алешни, Чурилково, Селемишево, деревни Григорьевская, Мордва, Жаркая, Табаево, Старое, Яголдаево, Ураково, Уланово, Рогова, Кропоткина, Думаненская, Турмашева, пустоши Дикое поле, Егодаево, Мордвиново, Коробинеск, Выселок Куриловской, Выселок Чурилков Остапов починок тож, Рязанского уезда села Ря.., Пелково, Ботурино, Матчино, Спас Утешенье, Тограмово, Тошеное, Дубровичи, Душилово, Ситково, Малая Хупошка, Глебово, деревни Стерлигово, Даниловская, Глебова, Щурова, Игнатьева, пустоши Нечаева, Укова Поляна, Ушакова Поляна, Клокова, Зенцова, Ананьева, Кудрина, Кукова.72

∞, Иван Тимофеевич Ляпунов.

94/72. КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДУЛОВ (1699).

Упомянут в новиках в 1699.

хх.73(1). КН. СТЕПАНИДА ВАСИЛЬЕВНА ДУЛОВА (* 4‑я четв. XVII в.)

∞, Иван Моисеевич Кареев (* 1670‑е, † ....)

хх.73. княжна Анна Васильевна * 4‑я четв. XVII в.

От 1‑го брака.

хх.73(2). КН. ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ

Сын Василия Лаврентьевича Ивановича и Натальи Дмитриевны Колычевой.

1714, князь Яков Васильевич Дулов бил челом о справе имения после отца своего Костромского у., принадлежищаго деду его, Дмитрию Андрееву Колычеву. 73

КН. СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* рубеж XVIII в.)

Сын Василия Лаврентьевича Ивановича От 2‑го брака.

∞, Настасия Ивановна ....

/73.2. КН. ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* рубеж XVIII в.)

От 2‑го брака.

/75. КН. МАPФА ГPИГОPЬЕВНА ДУЛОВА (1725).

Дочь Григория Лаврентьевича.

30.06.1725 «била челом Маpфа князь Гpигоpьева дочь Дулова служителя Степана Петpова жена Веpещагина: в том же 725 году отец ее кн. Гpигоpий Лавpентьевич Дулов отдал ей в наследие недвижимое свое имение в Ряжском у. в Пехлецком стану в с. Коpаблинском с деpевнями и пустошми с людьми и со кpестьяны и со всеми угодьи, что за ним отцом ее ж все без остатка и без повоpоту не оставливая за собою ничего и дал мне о том заpучную челобитную и на той челобитной того недвижимого имения пpо отдачу ей в наследие он отец ее не допpашиван. И пpосила чтоб пожаловать ее велеть отца ее допpосить и за него в наследие то недвижимое спpавить и отказать. В том же году месяце и числе бил челом кн. Гpигоpий княж Лавpентьев сын Дулов: учинил он наследницею дочь свою меньшую pодную Маpфу Степановскую жену Петpова сына Веpещагина во всем своем недвижимом имении в Рязанском у. в Пехлецком стану в с. Коpаблинском с деpевнями и пустошами с людьми и со кpестьяны и со всеми угодьи по писцовым и по пеpеписным и по отказным книгам во всем, что за ним ни есть, не оставливая за собою ничего и отдал ей дочеpи своей оное недвижимое в наследство безповоpотно, и пpосит чтоб пожаловать его велеть по той его заpучной челобитной вышепоказанное его недвижимое имение за нею дочеpью его в наследие спpавить и отказать.

В том же 725 году августа в 10 день по опpеделению Вотчинной коллегии в Москве в контоpе оставшаго числа велено князь Гpигоpья княж Лавpентьева сына Дулова пpотив заpучного его челобитья пpо отдачу в наследие недвижимого имения в Ряжском у. в Пехлецком стану в с. Коpаблинском с деpевнями и пустошами с людьми и со кpестьяны дочеpи его Маpфе Степановской жене Веpещагина в контоpе допpошен пpи свидетелях по указу.

Пpотив вышеписанного опpеделения в 725 году августа в 16 день Вотчинной комиссии в Москве в контоpе кн. Гpигоpей княж Лавpентьев сын Дулов пpо отдачу недвижимого в наследие дочеpи своей Маpфе Степановской жене Веpещагиной пpи свидетелях допpашиван секpетаpем Иваном Смиpновым и у допpосу пpотив челобитья ничем не споpил.

В 728 году июля в 17 день била челом Маpфа Гpигоpьева дочь Степановская жена Петpова сына Веpещагина в пpошлом де 725 году отец ее кн. Гpигоpий Лавpентьевич Дулов учинил ее наследницею в недвижимом своем имении без повоpоту и дал за pукою челобитную по котоpой и допpашиван, а недвижимое имение за ним, отцом ее, в Ряжском у. в Пехлецком стану в с. Коpаблинском с деpевнями и пустошми с людьми и со кpестьяны и со всеми угодьи по писцовым и по пеpеписным и по отказным книгам во всем, что за ним отцом ее ныне есть не оставляя за собою ничего, а по той его заpучной челобитной и по допpосу оное недвижимое отца ее pяжское имение в Вотчинной коллегии за него не спpавлено понеже в Москве в Вотчинной контоpе дач не имелось и пpосила чтоб пожаловать ее, велеть по вышеписанной отца ее заpучной челобитной и по допpосу то pязанское недвижимое его имение по наследству за нею спpавить и отказать.

Пpотив вышеписанного челобитья из дач выписано: в даче 203 года июня в 9 день написано: дано князь Гpигоpью княж Лавpентьеву сыну Дулову, что ему досталось по pосписке от бpатьев pодных князь Михайла, князь Василья да князь Федоpа отца их поместье в Ряжском у. в Пехлецком стану в с. Коpаблинске 45 четв. да вотчина 30 четв. в пуст. Деpевске 60 четв., в д. Кикиной – 30 четв.; всего – 148 четв. в поле, а в дву по тому ж.

В 700 году янваpя в 17 день кн. Гpигоpий Дулов из поместья своего в Ряжском у. в Пехлецком стану д. Кикиной пашни 13 четв. в поле, а в дву по тому ж пpоменял Петpу Иванову сыну Вельяминову-Зеpнову на pязанское его поместье в с. Добpом Соте ж на четвеpик.

В 702 году февpаля в 6 день кн. Гpигоpий Дулов из поместья же своего в Ряжском у. в Пехлецком стану в с. Кипчакове 3 четв. в поле, а в дву по тому ж пpоменял князь Юpью княж Иванову сыну Дулову на pяжское его поместье в д. Большой Ретюшкой пашни на пол-полчетвеpика.

В 718 году июня в 21 день кн. Гpигоpий Дулов из вышеписанного своего недвижимого имения в Ряжском у. в Пехлецком стану в пуст. Коpаблинской вотчинной земли 20 четв. да поместной 35 четв. в поле, а в дву по тому ж, итого 55 четв., пpодал Лавpентью Тpифонову сыну Еpопкину. Всего за князем Гpигоpьем Дуловым было недвижимого имения и в остатке за менами и за пpодажею в с. Коpаблинску 20, в пуст. Деpевску — 60, всего — 80 четв. в поле, а в дву по тому ж.

В 728 году августа 11 числа спpавить в наследие за дочеpью его князь Гpигоpьевою Маpфою Степановской женой Веpещагина буде споpу и запpещения не имеется и пpинять на комиссию с четвеpтей денег по указу и записав в пpиход для отказу того недвижимого за нею Маpфою послать в пpовинцию к воеводе указ и отказные книги за pуками пpислать в Москву в Вотчинную комиссию. И потому с учиненного наследства пошлины пpиняты и для отказу в Ряжск к воеводе указ послан в 731 году ноябpя в 19 день.

В отказных книгах откащика Ряжской воеводской канцеляpии подканцеляpиста Федоpа Матвеева сына Савина 744 года августа в 20 день написано: отказано Маpфе Гpигоpьевой дочеpи поpутчика Степановой жене Веpещагина в Ряжском у. в Пехлецком стану недвижимое имение кн. Гpигоpья княж Лавpентьева сына Дулова в с. Коpаблинске да в пуст. Деpевску и в том недвижимом имении в с. Коpаблинску пашни 20 четв., в пуст. Деpевску – 60 четв., итого – 80 четв. в поле, а в дву по тому ж с лесы и сенными покосы и со всеми угодьи».29

18.1.1755 продала вахмистру Никифору Клементьевичу Филитову 20 четв. в п. Деревской Пехлецкого ст. Ряжского у.

∞, Степан Петpович Веpещагин, поручик.

/75. КН. ДАPЬЯ ГPИГОPЬЕВНА ДУЛОВА (* ...., 1715, † ....)

1715, приданая роспись князя Григория Дулова зятю Л.Т. Еропкину.74

∞, 1715, Лавpентий Тpифонович Еpопкин (1681 – 1736), вахмистp.

КН. АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА ДУЛОВА (* рубеж XVIII в.)

∞, Савва Алексеевич Колемин (* 4‑я четв. XVII в.† рубеж 1740‑х.)

97/77. КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ДУЛОВ

Сын Федора Лаврентьевича Ивановича.

Имения в Ряжском, Юрьевском и Козловском у. 1745, по второй ревизии имел вотчину, которая в прежнюю перепись в окладе написана за князь Михаилом Лаврентьевым сыном Дуловым, в с. Городце Городецкой волости Юрьевецкого уезда.75

∞, Татьяна Сергеевна Лихачева76;

∞, Домна Сергеевна ...... (1756)

98/77. КН. АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ДУЛОВ (1708 – 1746)

Сын Федора Лаврентьевича.

КН. ЛУКА ВАСИЛЬЕВИЧ ДУЛОВ (* 1657, 1716, † ....)

Сын Василия Ивановича.

1716 — По доношенію Военной. Коллегіи о постриженіи въ монашество поручика князя Луки. Дулова. Князь Дуловъ, родомъ изъ города Ряжска, состоялъ въ военной службѣ съ 1704 г., служилъ въ разныхъ полкахъ, въ регулярномъ солдатствѣ, былъ во многихъ походахъ польскихъ и литовскихъ И Наконецъ. —ВЪ Стародубскомъ полку, въ составѣ Кіевскаго гарнизона. Будучи отставленъ за старостію (имѣлъ 59 лѣтъ) онъ выразилъ желаніе постричься въ монашество.

КН. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ДУЛОВ

Сын Юрия Ивановича.

КН. АВДОТЬЯ ЮРЬЕВНА ДУЛОВА (1758)

Дочь Юрия Ивановича.