Общие сведения о роде

Туренины – княжеский род, Рюриковичи, является одним из ответвлений княжеского рода Оболенских. Происходят от имевшего прозвище Туреня князя Бориса Михайловича Оболенского († 1501, XVIII колено от Рюрика), сына Михаила Ивановича Оболенского. Род внесён в Бархатную книгу.1 Род угас в 1‑й половине XVII века.2

Вотчины князей Турениных

В первой трети XVII в. роду князей Турениных было суждено угаснуть. В это время он был представлен дядей, князем Василием Ивановичем Жаром , и племянником, Иваном Федоровичем. В 1616/17 г. они делили между собой родовую вотчину, село Хрусталь (Хрустольна).3 Между 1625 и 1629 гг. князь Иван Федорович погиб, «зарезали ево холопи».4 Его половина села Хрусталь и сельцо Поречье, Степанчиков Починок тож, отошли вдове, княгине Соломониде Васильевне (урожд. княжне Тюменской). Через некоторое время княгиня Соломонида вышла замуж повторно, в связи с чем родовые вотчины ее покойного мужа отошли к его дяде, князю В. И. Туренину.

В 1629 г. В. И. Туренину принадлежала вотчина, включавшая обе половины села Хрусталь с деревней Ерденево и 17 пустошами и сельцо Поречье с деревней Мосеевой и 6 пустошами — всего 1089 чети. В 1633 г. князь В. И. Туренин был послан с дипломатической миссией в Казыев улус, где покончил жизнь самоубийством — «убился сам».5 Его вотчины были отданы «брату» князю Петру Александровичу Репнину.

Источник: Хоруженко О. И. Историческая география Оболенского уезда ХVII ‑ХVIII веков / О. И. Хоруженко. — М: Квадрига, 2019. — 480 с.: ил. (Историко-географические исследования). С. 133–134.

Поколенная роспись с биограмами

❋ Рюрик, князь Новгородский

⇨ Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945

⇨ Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972

⇨ Владимир I, великий князь Киевский +1015

⇨ Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054

⇨ Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076

⇨ Олег Гориславич, князь Черниговский +1115

⇨ Всеволод II, великий князь Киевский +1146

⇨ Святослав III, великий князь Киевский +1194

⇨ Всеволод III Чермный, князь Киевский +1215

⇨ Михаил II, князь Черниговский 1179–1246

⇨ Юрий, князь Торусский и Оболенский

⇨ Константин, князь Оболенский

⇨ Иван, князь Оболенский

⇨ Константин Иванович, князь Оболенский (?-1368)

⇨ Иван Константинович князь Оболенский

⇨ Михаил Иванович Оболенский

⇨

XVIII генерація від Рюрика

1. КН. БОРИС ТУРЕНЯ МИХАЙЛОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (*1450‑е,1502)

русский военный и государственный деятель, окольничий (1498) и воевода на службе у московского князя Ивана III Васильевича. Сын князя Михаила Ивановича Оболенского. Родоначальник князей Турениных.6

Уп. в 1475–1498/99 гг. В 1477 году участвует в военном походе Ивана III на Новгород. Он находился в отряде брата Ивана III Андрея Васильевича Меньшого. Шел с ним к Аркадьечеву и Юрьевым монастырям, а затем занимал позицию в Богоявленском монастыре на Соколе. Он командовал ополчениями из Можайска, Волочка, Звенигорода и Рузы. В 1482 году был в Нижнем Новгороде, для обороны от Казанского царя Алегама. В 1484 году был послан вдогон за верейским князем Василием Михайловичем, который бежал в Литву, но не догнал его. 1492 год — воевода в Серпухове. 1493 год — первый воевода сторожевого полка в походе на Литвуна Мезецк и Серпейск; в 1498 – 99 – воевода Серпухова, наместник Вязьмы (октябрь 1498). 1502 год — воевода сторожевого полка в походе на Литву.

Его родовые вотчины в начале XVII в. – с. Хрусталь и с. Степанчиково в Оболенске (1109 четв.). В 1493 г. местничался с кн. Ив. Вл. Лыком Оболенским.7

[Спиридов: «Записки о старинных службах русских благородных родов» (Рукопись Имп. Публ. Библ.) IV, 391; Карамзин (изд. Эйнерлинга) VI пр. 288, Экземплярский: «Великие и удельные князья Северной Руси» СПб. 1889, II, 330, 374; Полн. Собр. Рус. Лет. VI, 207, 209, 211, 212, 235, VIII, 185, 187, 189, 190 Никон. VI, 75—104. Разрядная книга, изд. Милюкова («Чтения Моск. Общ. Истории и Древн.» 1902, I) 12, 13, 14, Лихачев: «Разрядные дьяки XVI в.» СПб. 1888, 101, 290, 306—307.]

XIX генерація від Рюрика

2/1. КН. ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ БОЛЬШОЙ ТУРЕНИН (1490?),

первый сын Бориса Турени Михайловича Оболенского.8 В приказе не был. 9 Бездетный.

3/1. КН. ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ МЕНЬШОЙ ТУРЕНИН (1500,1531),

второй сын Бориса Турени Михайловича Оболенского.10 В 1500 году в Литовском походе, в войсках шедших к Дорогобужу, и взявших его, второго воеводу перед. полка — следовательно он принимал участие в Битве при Ведроши. 11

4/1. КН. ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ТУРЕНИН (1495,1502)

третий сын Бориса Турени Михайловича Оболенского12; постельник (1495) полк.воев.(1500), нам. Орешек (1501).

Уп. в 1496–1501 гг. В октябре 1495 г. постельник в свите великого князя Ивана III в поездке в Новгород. Третий воевода передового полка в войске на Дорогобуж в мае 1500 г. Участвовал в бою с литовцами на р. Ведроше 15 июля 1500 г. В мае 1501 г. наместник в Орешке. 13

5/1. КН. ФЕДОР БОРИСОВИЧ ТУРЕНИН, ПР. ГВОЗДЬ (1507)

четвертый сын Бориса Турени Михайловича Оболенского.14 Осенью 1507 г. вторым воеводой передового полка ходил из Великих Лук в Литовскую землю. 15

6/1. КН. ИВАН БОРИСОВИЧ ТУРЕНИН, ПР. БОБОС16, Бобс17, Бобок18 (1521,1526),

пятый сын Бориса Турени Михайловича Оболенского. Уп. в 1519/20–1524 гг. При нашествии Магмет-Гирея к Оке в июне 1521 года был одним из воевод в Тарусе. 6 авг. 1526 находился в числе воевод в Муроме.

7/1. КН. НИКИТА БОРИСОВИЧ ТУРЕНИН (1511,1538)

младший из шести сыновей воеводы и окольничего князя Бориса Михайловича Турени Оболенского19; воев. Каширы (1530) нам. Рязани (1533).

В разрядах уп. с 1511/12 по 1539 г. В 1512 году князь Никита Борисович Туренин — второй воевода в передовом полку в русской рати под командованием «верховского» удельного князя и боярина Ивана Михайловича Воротынского в Козельске и Калуге. В 1528 году упоминается среди поручителей по князьям А. М. Шуйскому и И. М. Шуйскому, а также по боярину П. Я. Захарьину, причем поручители должны были в случае побега поручаемых лиц за границу уплатить за них в казну две тысячи рублей.20 В 1530 году князь Н. Б. Туренин — второй воевода в Кашире.21 В январе 1531 года был спешно послан в Козельск в составе большого войска вторым воеводой передового полка для прикрытия стародубских волостей от нападения крымских татар. В том же году служил первым воеводой в Рязани, » за городом «. После получения в конце июля сообщения о том, что » служилые татарове Кидырек с товарыщи.. по сакме сметили человек с пять сот или шестьсот … а пошли те сокмы под резанские украины «, возглавил большой полк для отражения возможного нападения. После устранения опасности был оставлен воеводой в Рязани и служил там еще в мае 1533 года.22

В ноябре 1534 года князь Никита Борисович Туренин назначен вторым воеводой передового полка для похода на Литву и стоял в Рузе.23 В декабре 1535 году ездил в Белоозеро за казанским царевичем Шигалеем, сидевшим там в темнице, чтобы возвести его на казанский ханский престол. Вернулся въ Москву 12 дек.24 В июне того же 1535 года князь Н. Б. Туренин — второй воевода полка левой руки в походе из Смоленска на Литву.25 В июле 1536 года князь Н. Б. Туренин — второй воевода передового полка в Коломне. «Того же лета сентября 10 день приговорил князь великий на Пронском городище поставить городок Пронеск. И тогды были воеводы на Проне береженья для князь Олександра княж Васильев сын Кашин да князь Микита княж Борисов сын Туренин».26

Потомства не оставил.

XX генерація від Рюрика

8/3. КН. ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТУРЕНИН (1542)

сын Василия Борисовича Меньшого.27 В 1542 г. участвовал в приеме литовских послов в Москве. 28

Потомства не оставил.

9/4. КН. ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ТУРЕНИН (1534,1560)

сын Владимира Борисовича.29 Летом 1534 г. встречал крымского посла в Москве. 30 В 1543/44 г. «князь Петр Володимерович Туренин Оболенский» послух в купчей Тр.-Серг. м‑ря, где значился зятем Ульяны Ивановой жены Михайловича и ее сына Юр. Ив. Зворыкина.31 1560, былъ долженъ Сем. Дм. Пешкову-Сабурову Шубу бІЛЬЮ, Хребтовую, ценой ВЪ 3 рубля.[Сб. Акт. Лихач. 41].

∞, МАРИЯ ИВАНОВНА ЯРОГО ЗАБОЛОЦКАЯ († до 1548), дочь Ивана Микулича Заболоцкого-Ярого. † до 11 июля 1548 г., когда «по княгине Марье князь Петрове Туренина дал вкладу брат ее Андрей Иванов сын Ярого Заболоцкой денег 50 рубпев».32

10/6. КН. ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТУРЕНИН (1566, † 1566/1589)

первый сын Ивана Бобосы Борисовича.33

∞, ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА ГОДУНОВА, ИН. ЕВНИКЕЯ, дочь Михаила Васильевича Годунова и Анны Измайловой.

Бездетный.

11/6. КН. САМСОН ИВАНОВИЧ ТУРЕНИН (* ...., 1547, † 1559)

второй сын Ивана Бобосы Борисовича.34 Тысячник 2‑й статьи из Оболенских князей. В Дворовой тетради из Оболенских князей с пометой «умре». 35

В разрядах уп. в 1547–1556 гг. Осенью 1547 г. в боярском списке назван среди бывших у князя Юрия Васильевича «в поезду» князей Оболенских с пометой «болен». 36 Пристав у ногайских послов, сопровождал их от Воронажа до Москвы в мае 1553 г. 37 В августе 1553 г. был отправлен из Коломны в Одоев вторым воеводой сторожевого полка. 38 В 1556 г. был смоленским воеводой.

† около 1559 г. Помета о его кончине есть в одном из неопубликованных списков Дворовой тетради.39

Упоминается в духовной князя Ю. А. Оболенского в 1547–1559 гг. 40

XXI генерація від Рюрика

12/9. КН. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ТУРЕНИН, ПР. МУСА (* о.1540, † 1605)

дворянин московский и окольничий (1605), воевода, помещик Оболенского у., единственный сын князя Петра Владимировича Туренина.41

1566, апр. 12, подписался на поручной записи по кн. Мих. Ив. Воротынском.42 В 1566–1582 гг. входил в Земский двор. Дворянин 1‑й статьи на Земском соборе 25 июня–2 июля 1566 г. 1576—7, по сходе войск на Дедилове, был перв. воев. перед, п.43

В разрядах

уп. в 1576–1603 гг. Земский дворянин, в апреле 1577 г. отправлен в Бежецкий Верх собирать на государеву службу детей боярских. 1579 лето, по росписи войск на берегу, стоял воеводой на Туле.44 1580, в ожидании прихода Стефана Батория, былъ воеводой вторымъ въ бол. п., въ прав, и в лев. руке, находясь во Ржеве и во Пскове.45 В октябре того же года стоял в Волоколамске вторым воеводой под руководством великого князя тверского Симеона Бекбулатовича. Тогда ж с ним местничали князья И. Шастунов и Р. Охлябинин. 1581, послан в Старую Русу, на обмен бывших там воевод, и при нападении Литовцев, когда они сожгли Русу, а его товарищи — воеводы, Дмитр., да Ив. Салтыковы и Дмитр. Замыцкий, бежали, он был взят в плен.46. В 1581/1582 г. писец волости Курбы Ярославского уезда. 47 1587, по росписи на берегу, был перв. воев. лев. р., а 1588, окт. 9, указано ему ехать в Москву.48

Оболенский князь в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. среди воевод «у знамени»49 1591, в виду нашествия Хана, назначен с кн. Ногтевымъ-Суздальским, охранять Белый город в Москве [Крмз. X, 85]. Осенью 1591 года во главе полка правой руки стоял «на берегу». Тогда же с ним заместничал З. И. Лыков. 1595, стоял «на берегу» с передовым полком. Тогда же против него местничал воевода из большого полка князь Василий Иванович Буйносов-Ростовский. [Синб. Сб. 129]. В 1596 году князь В. П. Туренин был прислан на воеводство в Чернигов вместо воевод князей Ф. А. Ноготкова и А. Р. Волконского и служил там «по стретеньев день» 1598 года, после чего был переведен в Почеп. [Синб. Сб. 137]. 1598, авг. 1 дворянинъ Московский, подписался, за себя и «в детей своих место: во княже Федорово, да во княж Дмитриево», на грамоте утвержденной, об избрании въ Цари, Бориса Годунова [Акт. соб. въ биб. и арх. II, 43, 50]. 1601—2, был объезжим головой в Москве, в Китай-городе и в Кремле [Синб. Сб. 143, 146]. 1603, дек. 25, пожалован в окольничие [Др. Р. Вив. XX, 73; Синб. Сб. 153].

† 1605 г. оставив двух сыновей: Фёдора и Дмитрия Мусиных. [Др. Р. Вив. II, 299]

1571, за ним.Моск. у сц. Ступигаино (Зворыкино), которое в 1623 г. внук его кн. Иванъ Ѳедоровичъ Тур. продал Дорофею Пустынникову.50

∞, …… МИХАЙЛОВНА ЯКОВЛЕВА, дочь Михаила Васильевича Яковлева и его супруги Аксиньи.

13/10. КНЖ. УЛЬЯНА ФЕДОРОВНА ТУРЕНИНА (1577)

дочь Федора Ивановича и Евдокии (ин. Евникеи) Михайловны Годуновой.

Ок. 1566 г. 29 июня — Закладная кабала Дмитрия Васильева сына Нелединского и его племянника Льва Афанасьева сына Нелединского Михаилу Васильевичу Годунову на с. Башарово с деревнями в Ясеницком ст. Городского у. Бежецкого Верха, заложенное ему в 150 рублях «московских денег».: «...Сю кабалу яз, Михаиле Годунов, дал Богдану Федоровичу Чюлкову в приданые денги за палтораста рублев за княжною за Ульяною за княж Федоровою дочерью Туренина. А подписал сам Михаиле своею рукою. Сю кабалу яз, Бохъдан Чюлков, отдал назад за приданые денги за полтораста рублов Костянтину Михайлову сыну Годунова. А подписал Богдан своею рукою лета 7086-го. 51

∞, ок. 1577, БОГДАН ФЕДОРОВИЧ ЧУЛКОВ.

14/11. КН. ИВАН САМСОНОВИЧ ТУРЕНИН (1555, † 1597)

дворянин московский, воевода и окольничий (1592) в царствование Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича, сын воеводы князя Самсона Ивановича Туренина.52 Братья — князья Дмитрий, Никита, Михаил и Василий Туренины.

В разрядах уп. в 1555–1595 гг. 1555 г. апр. 28, на свадьбе кн. Владимира Андреевича съ Евдокией Романовной Одоевской участвовал в церемониях.53 В 1575—1576 года — воевода в крепости Копье.54 В 1577 году князь Иван Самсонович Туренин годил сторожевой полк из Пскова в Ливонию55, затем стоял в Тарусе с передовым полком вторым воеводой. В 1578 году прибыл на службу в Калугу из Зарайска.56 69]. 1581, второй воевода в Юрьеве Ливонском, затем въ пох. изъ Можайска къ Дубровне, Оршѣ, Шклову, под которым они разбили Литовцевъ, к Могилеву и Гадомлю, был перв. воев. сторож. п.57 В 1582 году — первый воевода в Торопце, откуда отправлен в Муром, чтобы вести полк левой руки в карательный поход против казанцев. 1583, при усмирении Луговой Черемисы, шел изъ Мурома к Казани, перв. воев. лѣв. р. но Волге и по дороге поставил» острог» в Кузьмодемьянске.58, затем ходил «по литовским вестем» к Можайску со сторожевым полком вторым воеводой. 1587, отправился приставом» при кн. Иване Петровиче Шуйском», на Белоозеро, и получил приказание, привезя арестованного в темницу, покончить с ним, измучавши, и потом» сжечь.59В 1589 году — второй воевода передового полка в Серпухове. Зимой 1589/1590 года участвовал в походе царя Фёдора Иоанновича к Новгороду Великому и брал с передовым полком Копорье у шведов. В 1591 году прислан 2‑м воеводой в Тулу и после изгнания крымского хана Казы-Гирея от Москвы оставлен в Туле.60

1591, авг. 6, пожалован в Окольничие, и отозван в Москву.61 В 1592 году — второй воевода полка правой руки в Алексине, затем переведён в Одоев. В 1593 году — второй воевода сторожевого полка в Коломне. В 1594 году — окольничий, первый воевода в Новгороде Великом. В 1595 г. возглавил русскую делегацию в Тявзино, подписал Тявзинский мирный договор со Швецией, окольничий и наместник Калужский.62

† 1597 г.63

В 1591 г.

местничался с кн. Ив. Мих. Щербатовым, в 1592 г. с

кн. Мих. Фед. Кашиным и проиграл.64

Князь Иван Туренин в 1551/1552 г. до мая 1568 г. владел поместьем в Сущевском стане Московского уезда деревнями Лучино, Власьево, Лучкино, Пугвино, Лучкино ж (117 четвертей средней земли) (Антонов А.В. Вотчинные архивы Московских монастырей и соборов XIV – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 2. М., 1997. № 71). В 1566/1567 г. владел селом Богородицкое с пустошами в Шеренском стане Московского уезда (Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV–начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 8. М., 2002. № 3260). В 1584–1586 гг. владел в Шеренском стане Московского уезда вотчиной селом Богородицкое (Зубачево) в 83 четверти средней земли: «за князем Иваном за Самсоновичем Туренина в вотчине село Богородицкое, а Зубачево тоже, а было преж сего за Иваном Зачесломским, а в нем двор вотчинников княж Иванов, живут деловые люди». Богатое село было Богородское было дано в вотчину Туренину в связи с возвышением Бориса Годунова. В писцовых книгах 1623 года указывалось, что свою вотчину, село Богородское Иван Туренин дал в приданое за своей младшей дочерью Еленой. (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 256; Явочный список вотчинных владений Московского уезда писцов 1584–1586 гг. Т. А. Хлопова «с товарыщи» // Источниковедение отечественной истории. 1984. М., 1986. С. 243). За князем Иваном Турениным до мая 1568 г. было поместье в Сущевском стане Московского уезда деревни Лучкино, Власьево, Пугвино, Лучкино ж (117 четвертей средней земли) (Садиков П.А. Из истории опричнины XVI в. // Исторический архив. Т. III. М.; Л., 1940. С. 227). В полюбовной разъезжей Н. Н. Сытина и У. В. Бороноволкова от 1594/1595 г. в Галичском уезде упоминается крестьянин князя И. С. Туренина (Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 2. М., 1998. № 46). В 1592/1593 г. – 1593/1594 г. окольничий, некоторое время владел совместно с кн. И. И. Голицыным вотчиной боярина Ф. И. Шереметевым на поместном праве деревнями Иванисы, Игнашево, еще 5 деревнями и 11 пустошами в Доблинском стане Московского уезда (Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 3. М., 2002. № 500).

В 1597 году князь Иван Самсонович Туренин скончался, оставив после себя сына и двух дочерей.

∞, 1566/67, ДОМНА ИВАНОВНА ЗАЧЕСЛОМСКАЯ, д. Ивана Борисовича Зачесломского и Анны Федоровны .... .65 □ ц. Гавриила Великого на Поганом пруде, Москва.

15/11. КН. НИКИТА САМСОНОВИЧ БОБОСОВ ТУРЕНИН (1580?)

второй сын князя Самсона Ивановича Туренина.66 Упоминается в местническом деле Юрия Пильмова с кн. Федором Ивановичем Лыковым.67

16/11. КН. МИХАИЛ САМСОНОВИЧ БОБОСОВ ТУРЕНИН (1577, † 1611),

третий сын князя Самсона Ивановича Туренина; дворянин московский и воевода, затем окольничий (1604) и боярин (1607), четвертый из пятерых сыновей воеводы князя Самсона Ивановича Туренина.68

Дворянин в апреле 1577 г. в Ливонском походе, написан в списке бояр, окол. и дв., которые служат из

выбора 7085 г.(Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 3. М., 1982. С. 451.)) В разрядах 1580–1605 гг. В 1579 году князь Михаил Самсонович Туренин был отправлен на год воеводой в Орёл, откуда в феврале 1580 года ходил с орловскими ратными людьми на Ржеву. В 1581 году — второй воевода в Смоленске. В апреле 1582 года был послан «по крымским вестем» в Коломну со сторожевым полком вторым воеводой. В 1583 году находился на воеводстве в Юрьевце Волжском. Летом стоял «на берегу» в сторожевом полку вторым воеводой. «На осень после болших воевод по другой росписи октября с 20-го числа.. стоял на Кошире… в сторожевом полку». В 1584 году — второй воевода большого полка в Серпухове, после роспуска «больших» воевод «с берега» отправлен в Коломну командовать сторожевым полком. В ноябре «по нагайским вестям» князь М. С. Туренин был отправлен в Зарайск первым воеводой передового полка. Тогда же местничал с воеводой из большого полка с князем Д. И. Хворостининым. В апреле 1585 года был отправлен «на берег в приезд писати дворян и детей боярских; в болшой полк в Серпухов». В 1586 году — второй воевода сторожевого полка под Коломной. В 1588 году князь Михаил Самсонович Туренини во время своей службы в Дедилове вновь местничал с князем Дмитрием Ивановичем Хворостининым, стоявшим в Туле с большим полком. В свою очередь, с Турениным заместничали воевода из большого полка князь И. П. Ромодановский. И вот, «… июля в 18 день велел государь царь… воеводу князь Михаила Туренина в своей государевой опале взяти к Москве». С 1588/1589 года князь Михаил Самсонович Туренин числисля в московских дорянах. В 1589 году был назначен вторым воеводой в Дедилов к князю А. И. Голицыну, с которым тут же вступи в местнический спор, в результате которого обоих отправили под стражей в Москву, а на их место прислали других воевод. В 1590 году князь Михаил Самсонович Туренин командовал сторожевы полком под формальным начальством касимовского царевича Ураз-Мухаммеда во время шведского похода русской армии под предводительством царя Фёдора Иоанновича. Участвовал в штурме Ругодива (Нарвы): ходил «на пролом [в стене] по колыванской дороге к приступу». Летом 1590 года стоял «на берегу» с передовым полком вторым воеводой. В 1591 году — третий, а в 1592 году — второй воевода во Пскове.69 Тогда же с ним местничал третий воевода Григорий Иванович Морозов-Мещанинов. В марте 1594 года отправлен в Крапивну вторым воеводой. В марте 1595 года князь Михаил Самсонович Туренин был отправлен вторым воеводой в Тулу. Тогда же с ним местничали: воевода из передового полка в Дедилове князь Григорий Петрович Ромодановский и воевода из сторожевого полка в Крапивне князь Иван Петрович Ромодановский. В 1597 году командовал большим полком в Серпухове «до больших воевод». Тогда же с ним местничал воевода из полка правой руки князь Д. Б. Приимков-Ростовский. 1597, мая 22, при представлении Государю посла Императ. Рудольфа, дворян. Московский, «сидел» въ золоте».70. В 1600 г. местничался с кн. Самсоном Ив.

Долгоруковым.71 1602, нояб. управлял» Приказом» Нижегородской Чети.72 В апреле 1601 года князь Михаил Самсонович Туренин «по крымским вестем» прибыл в Епифань со сторожевым полком вторым воеводой. В марте 1604 года привел «по крымским вестем» в Новосиль передовой полк, а после ухода татар оставлен в крепости до лета воеводой. 1604, дек. 21, участвовал въ битве съ Самозванцемъ подъ Новгородомъ-Северским, втор. воев. сторож. п.73

В том же году получил чин окольничего. 1605, по смерти Бориса Годунова, назначен 2 воев. сторож, п., в войсках предводимыхъ Петр. Ѳед. Басмановымъ и кн. Мих. Петр. Катыревымъ — Ростовскимъ.[d, ХІ, прм. 311]. В 1607 году был пожалован боярством.74 1610, бывши с кн. Ѳед. Тимоф. Долгоруковым воеводами въ Коломне, по измѣне Коломнянъ, присягнул Самозванцу[Крмз. ХІІ, 1ЗЗ, прм. 553; Никон. лѣт. VIII, 137]. 1610, авг. 26, по оставлении Поляками Самозванца, — присягает Владиславу[d, і4б, прм. 60]. 1611, февр. подписался на грамоте Моск. Боярск. Думы, Смоленским воеводам – Шеину и кн. Горчакову, о немедленной сдаче Смоленска Польскому Королю[Акт. Ист. II, 379]. 1611, февр. подписался на грамоте той же Думы, к послам, — Митропол. Филарету и кн. В. Голицыну, о том чтобы они ехали въ Вильно, просить королев. Владислава поспешить с прибытием в Москву на Царский Престол, и чтобы убедили Смоленских воевод, сдать Смоленскъ Сигизмундѵ. [d, 383].

† 1611. [Др. р. Вив. XX, 85].

Князь Михаил Самсонович Туренин владел поместьем в Тарусе селом Трубецкое (Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. / Под ред. Л. М. Сухотина. М., 1911. С. 90–91).

В 1611 году боярин князь Михаил Самсонович Туренин скончался, не оставив потомства.

17/11. КН. ВАСИЛИЙ САМСОНОВИЧ БОБОСОВ ТУРЕНИН,

четвертый сын князя Самсона Ивановича Туренина.75 «Умер в молодых годах», «млад умре и в приказе не был».76

18/11. КН. ДМИТРИЙ САМСОНОВИЧ ТУРЕНИН (1555)

пятый сын князя Самсона Ивановича Туренина.77 28.04.1555 участвовал в чине свадьбы кн. Владимира Андреевича с княжной Евдокией Романовной Одоевской.78

19/11. КН. БОРИС САМСОНОВИЧ ТУРЕНИН (1573)

сын князя Самсона Ивановича Туренина. Предводитель войска, отправленного из Курмыша под Казань против черемисы зимой 1573 г. 79

XXII генерація від Рюрика

20/12. КН. ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ МУСИН ТУРЕНИН, ПР. ЗБОЙ80 (1582,1599),

первый сын Василия Мусы Федоровича Туренина и ..... Михайловны Яковлевой81; дворовой сын боярский и помещик Оболенского у.

Входил в Земский двор в 1581–1583 гг. Стольник из земского в августе 1581 г. во время приема папского посла Антония Поссевино. Сидел «в сенях на лавке» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. 82 Оболенский князь в 1588/89 гг. Московский дворянин в 1598/99 гг. 83 В разрядах 1586–1594 гт. 1591 г. воевода во Мценске, идёт в сход с другими войсками, в.Новосиль в передов. полку.[Синб. Сб. 120]. 1594, на Туле, втор. воев. перед, п.[d, 128]. 1586, был послан въ Новгородъ съ наказами Государя къ воеводамъ. [Др. Р. Вив. ХІѴ, 488]. 1598, авг. 1, дворян. Московск., подписался на грамоте избрания Царем Бориса Годунова [Акт. соб. въ биб. арх. II, 43, 50].

1586/87, кн. Федору Васильевичу Туренину принадлежало поместье сц. Лунинское с дд. и пуст, в Людемском ст. Козельского у. 84

21/12. КН. ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МУСИН ТУРЕНИН (1588,1608),

второй сын Василия Мусы Федоровича Туренина и ……. Михайловны Яковлевой; моск. дворянин (1590,1599) голова(1598), окольничий с 1605; землевладелец Оболенского у.

Сидел «в сенях на лавке» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. 85 Оболенский князь в 1588/89 гг. Московский дворянин в 1598/99 гг. 86 1597, іюн. 10, былъ въ Тулѣ, воев. передов, п.87) 1 авг.

1598 г. дв. м., подписался на грамоте об избрании в ц. Бор. Годунова. 1602/1603, московский дворянин, посылался в Можайск «за разбойники».

Пожалованъ cамозванцемъ въ Окольничіе.88. 1606, мая 8, на свадьбѣ Самозванца, ходилъ звать пословъ и сидѣлъ «подъ боярынями» [d, XII, 119, 121]. 1608, янв. 17, на свадьбѣ Царя В, И. Шуй-

скаго съ кж. Буйносовой, «ходил перед Государемъ». [d, XII, 127].

В 1590/91 г. послух в данной бабки ст. Евдокии (Анны) Ив. д. Вас.

Полева, ж. Мих. Вас. Яковлева.

22/14. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ТУРЕНИН, ПР. ЖАР, ЖОР89 (1597, † 1633)

сын Ивана Самсоновича и Домны Ивановны90; стольник и воевода Самары, Мценска, Рязани (1617) и Астрахани. Последний представитель князей Турениных, ветви князей Оболенских.

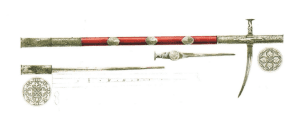

Московская Оружейная палата

В начале XVII в. имел чин стольника 91. Впервые на царской службе молодой князь Василий упоминается в ноябре 1604 г., в чине стольника в составе армии кн. Ф.И. Мстиславского он был отправлен Годуновым против воинства Дмитрия Самозванца. В росписи стольников Большого полка указано, что у «князя Василья княж Иванова сына Туренина 9 человек конных».92 Поскольку во время всего похода против самозванца князь находился в войске, то наиболее вероятным стало его «боевое крещение» в битвах под Новгородом-Северским (21 декабря 1604 г.) и Добрыничами (21 января 1605 г).

В начала правления царя Василия Шуйского (1606–1610 гг.) в первой половине 1607 г. князь находился в войске Ф.И. Мстиславского, И.И. Шуйского и М.В. Скопина, осаждавшего Калугу. Об этом можно судить по Боярскому списку 1606–1607 гг., где Туренин упомянут на царской службе «под Колугою».93 В январе 1608 г. князь В. И. Туренин известен в чине рынды (телохранителя) царя Василия Шуйского – престижной должности, которой удостаивались молодые аристократы. 94 В январе 1608 г. князь Василий Туренин назван в числе рынд царя Василия при приеме литовских послов М. Олесницкого и А. Гонсевского.95 В апреле 1610 г., после снятия осады Москвы войсками кн. М.В. Скопина-Шуйского Туренин упомянут как чашник у стола государя в Золотой палате по случаю празднования «Великого дня» (Пасхи). За «московское осадное сидение» 1608 – начала 1610 гг. князь получил от царя Василия вотчину в Дубенском стане Кашинского уезда.96 Скорее всего, Туренин принимал участие в двух важных битвах на Ходынском поле (25 июня 1608 г. и 5 июня 1609 г.) против войск Лжедмитрия II.

Согласно Сказанию Авраамия Палицына, 19 июля 1610 г. «Захарей Ляпунов да князь Петр Засeкин с своими совeтники царя Василиа силою постригошя в чернеческий чин. Обeщание же за царя отвeщеваше князь Василей Туренин; и предашя под начало в Чюдов монастырь».97 Со слов Палицына получается, что именно Туренин произносил обеты за свергнутого царя, за что был проклят патриархом и назван монахом. Утверждение Палицына повторил Н.М. Карамзин и многие последующие историки, приписав Туренину то, что он никогда не делал.98 Однако В разрядных записях Смутного времени есть неоднократные указания на то, кто и как совершал обряд пострижения Василия Шуйского, произносил за него монашеские обеты: «княз Василей Тюфякин, Гаврило Пушкин да княз Федор Волконской с товарыщи и из мелких людей без патриархова ведома и

без боярского приговору, самоволством, собрався, царя Василья постригли и с царицою». Далее сказано, «царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии ссадили бояре з государства и отдали в Литву, постригши; а отрекался за него дворянин князь Василей Тюфякин».99 Речь снова идет о стольнике кн. Василии Михайловиче Тюфякине, который, не имея никаких иных «заслуг перед историей», остался в памяти потомков только благодаря своей роли в низложении Шуйского. Таким образом, Авраамий Палицын умышленно ли, или по незнанию обвинил Василия Туренина в участии в заговоре и пострижении царя, событиях, которые в дальнейшем привели к оккупации Москвы польско-литовскими войсками в сентябре 1610 г.

После свержения Василия Шуйского и приглашения правительством «Семибоярщины» на царский престол польского королевича Владислава, Туренин, как и большинство иных представителей московской знати, присягнул принцу-католику. Русское общество устало от Смуты. Элита искала любого выхода из затянувшегося политического кризиса и гражданской войны. Непременным условием воцарения Владислава должен был стать его переход в православие. В декабре 1610 г. Туренин, бывший в то время воеводой в Кашире, вместе с кн. А.Ф. Гагариным посылал «от себя на Тулу Максима Ивашкина приводить к крестному целованью всяких людей», т. е. присягать «царю» Владиславу и «о том Москве писано».100

Примкнул ко второму ополчению, выступившему из Нижнего Новгорода в поход на Москву во главе с кн. Д. М. Пожарским и К. Мининым. 7 апреля 1612 г. его имя стоит среди подписавших грамоту в Ярославле ко всем, способным носить оружие, с призывом поддержать поход на Москву.101 Летом 1612 г. князь сражался с поляками под Москвой в составе войск Нижегородского ополчения 102. За участие в битве под Москвой тогдашние правители Русского государства – кн. Д.М. Пожарский и кн. Д.Т. Трубецкой пожаловали Туренина поместьем Мироханово Чухломской волости Галицкого уезда.103 В феврале 1613 г. князь принимал участие в работе Земского собора и поставил свою подпись в грамоте об избрании царем Михаила Романова.

Продолжил борьбу с поляками во время своего воеводства в Торопце в 1613 г. Этот пограничный городок был осажден польско-литовским войском под началом бывшего кремлевского коменданта – А. Гонсевского. Согласно автору «Бельского летописца», «пришел под Торопец з Белой пан Александр

Госевской со многими с польскими и с литовскими людми и с немцы ирлянскими, и с черкасы, и с рускими людми, з беляны, которые были с ним на Белой. И стоял до лета, и взял с торопчяны перемирье, и пошел ис Торопца опять на Белую».104 В состав польско-литовского войска Гонсевского входили гусарские и казацкие хоругви, наемные шотландские и ирландские роты, а также полки запорожцев М. Хвостовца и Барышпольца. После постигшей поляков неудачи Гонсевский заключил с Турениным перемирие и ушел со своим войском в Белую, где оставил в качестве гарнизона ирландских и шотландских наемников. Летом того же года они сдали Белую русским войскам, а затем перешли на службу царю.105 Позднее их называли «бельскими немцами». Неизвестный торопецкий летописец, текст которого приводит М.И. Семевский, рассказывая о героической обороне города, ошибочно датирует это событие 1611 г., смешивает две осады Торопца (1613 г. и 1615 г.) и неверно называет польского предводителя «Сапегой».106

В августе 1613 г. Туренин был сменен в Торопце кн. А.Ю. Сицким107 и вернулся в Москву. В декабре 1613 г. он получил награду от царя за успешную оборону Торопца от поляков и литовцев: «Декабря в 21 день столнику князю Василью Туренину за торопецкую службу и за осадное сиденье дано государева жалованья у стола кубок серебрян, золочен. С покрышкою, весу в нем четыре гривенки четырнатцать золотников, шуба камка бурская на соболех, цена семьдесят девять рублев дватцать семь алтын три денги».108

Летом 1614 г. он являлся первым воеводой в Самаре.109 В ноябре 1615 г. кн. Василий Туренин находился в Ярославле. По царскому указу от 25 октября ему велено было собрать ратных людей из разных городов и идти против Лисовского. Под его началом в поход пошли дворяне и дети боярские Ростова, Ярославля, Костромы и Галича, служилые «Литва и Немцы», ногайские и романовские мурзы, а также даточные люди Сибирского и

Касимовского «царей». Всего 2105 чел. На соединение с Турениным из Волоколамска был послан кн. Михаил Барятинский, «чтоб Лисовского сойти вскоре и поиск учинить и замосковных городов воевать не дать». Однако Барятинский отличился тем, что «идучи села и деревни разорял»,110 за что его приказано было посадить в тюрьму в Суздале. Вероятно, данное обстоятельство задержало сбор и выступление войска. Ратные люди Барятинского (1696 чел.) перешли в подчинение Туренину. В его полк включили даже британских наемников сэра Артура Астона: «князю Ортемью Астону и Немецким людем быти в полкех со князем Васильем же с Турениным».111 В отряде Астона, насчитывавшем 254 чел., были и «бельские немцы», т. е. упомянутые выше ирландская и шотландская роты.

27 ноября отряд кн. Василия Туренина и второго воеводы – Тимофея Измайлова разбил один из загонов Лисовского под началом Козыря у села Вятского.112 Воеводы прислали в Ярославль 10 пленных, а затем Туренин стал преследовать основные силы врага. Лисовский направился к Суздалю, опустошив по дороге Шую, а затем к Мурому. Воеводы буквально «гнались за ним по пятам», но стремительное бегство полковника сопровождалось пожарами и разорением окрестностей. Небольшие отряды не могли оказать ему должного сопротивления, а от крупных сил противника он своевременно уходил.

В начале декабря Лисовский напал на Муром, но был отбит от города. Из Мурома за ним пошел воевода Михаил Дмитриев со своим отрядом. На перехват поляков из Рязани выступил кн. Федор Семенович Куракин. Избегая окружения, Лисовский направился в «Резанские места». Куракин соединил под своим командованием полки Туренина, Измайлова и Дмитриева. Лисовский ринулся на запад, к Туле. Воеводы шли за ним «резвым делом без кошей» (т. е. обоза) и догнали его «в Олексинском уезде в Любутцкой волости». В ходе происшедшего боя Куракин и его товарищи «многих Полских и Литовских людей побили и языки многие поимали, и Лисовской с бою пошел наспех к Перемышлю, и оне со всеми людми шли за Лисовским…». Полковник сумел избежать разгрома, но от Перемышля ему пришлось стремительно уходить к Брянску. При этом лисовчики «коши и раненых Литовских людей во многих местех пометали…».113

Стоит отметить, что «Новый летописец» оценивает достигнутый успех в бою гораздо скромнее: «и едва ево сойде в Олексинском уезде князь Федор Семенович Куракин, и туто ж с ними бывшу бою, мало ж ему шкоты починиша и людей у него побиша немного».114 Как отмечает А.В. Зорин, точную дату сражения установить не удалось, предположительно, оно произошло не позднее 15 (25) декабря 1615 г.115 Голландские посланники в России отметили в своем «рапорте», что Лисовский «воротился в Польшу, но часть арьергарда его в этом набеге была уничтожена русскими».116 Выделенные для преследования сотни во главе с кн. Василием Волконским принесли известие, что бежавшие от погони «ушли за рубеж».117

Позднее стало известно, что в январе 1616 г. Лисовский направился к Смоленску.118 Куракину и Туренину не удалось поймать лихого полковника, но, преследуемый воеводами, он был вынужден спешно уйти за границы Московской державы. Это было последнее вторжение «банды» Лисовского в московские пределы. В следующем году при подготовке нового рейда Лисовский упал с коня и скончался от полученных травм.

С весны 1616 до зимы 1617 г. Туренин являлся воеводой в Мценске, одновременно исполняя обязанности первого воеводы передового полка при отражении набега ногайцев. 7 (17) ноября ему приказано было выступить в поход против «лисовчиков», возглавляемых новым командиром К. Ходкевичем, но Туренин прислал челобитье о своем нездоровье и отпущен в Москву. 119 Оставшись без опытного воеводы, русские были разбиты поляками под Болховом.120 1617, исправлял придворныя должности: был рындой въ бѣломъ платьѣ, при пріемѣ посла, за столомъ вина наряжалъ и т. п.121 С апреля по декабрь 1617 г. Туренин воеводствовал в Переяславле-Рязанском. 1618—20, исправлялъ разныя придворныя должности.122 В 1621–1623 гг. Туренин был воеводой в Путивле, гдѣ, по рѣшенію Собора объявить войну Полякамъ, разбиралъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, прпгодныхъ для войны.123

Воевода в Коле в 1623 году. Грамота двинского воеводы Никиты Вельяминова царю Михаилу Фёдоровичу раскрывает не только время вступления воеводы Туренина в должность, но и те обязанности, которые ему поручались властью. Путь воеводы В. И. Туренина в Колу лежал через Холмогоры, куда он вместе с дьяком Воином Трескиным приехал 28 сентября 1623 г. В Колу вновь назначенный воевода и дьяк должны были отправиться без замедления. Царский указ, адресованный воеводе Н. Вельяминову, предписывал сразу предоставить «лодьи, и кормщиков, и вожей, и провожатых, сколко человек пригоже». 124 Это поручение было выполнено: воеводе и его людям выделили две лодьи и судовую команду. Суда должны были доставить В. И. Туренина и его людей в Кандалакшу, откуда уже сухим путем предстояло добираться до Колы. На путевые расходы двинской воевода выделил 10 руб.

Однако сразу отправиться к месту назначения воевода и дьяк не смогли. Из грамоты В. И. Туренина царю Михаилу Фёдоровичу следует, что из-за непогоды суда не могли выйти из Двинского устья в море. В устье продолжали стоять и другие лодьи с «хлебными запасами», посланные в Кандалакшу и Колу. 125 Помимо организации поездки кольского воеводы к месту назначения, двинской воевода должен был «для чертежу выбрать иконописца доброго», которому требовалось ехать с В. И. Турениным. Это условие царского указа также было выполнено. К сожалению, в источнике не названо имя иконописца. Что касается задачи, поставленной перед ним, то она очевидна – составить чертеж Кольского острога.

Прибыв в Кольский острог, новый воевода составил опись крепости, датированную 23 ноября 1623 г. Согласно описи, острог представлял собой трапециевидную в плане крепость с пятью башнями. Общая протяженность крепостных стен составляла 259 саженей (560 м), высота – 3 сажени без локтя (6 м). Крепостные стены не имели глубокого фундамента, что воевода объяснял местными физико-географическими условиями: «потому что копати нелзе: все каменье». Состояние стен, по оценке воеводы, было сносным: «лес сосновой нов, добр и седети в нем в осадную пору мошно». Недостатками крепости были «худые» тарасы – срубные конструкции, примыкавшие к внутренней стороне крепостных стен. Тарасы были не крытыми и засыпаны «хрящем». Замечание воеводы вызвало отсутствие тайника – подземного хода, ведущего за крепостные стены, а также неудовлетворительное состояние порохового склада («погреб зелейной худ, гнил»). Не был доделан и ров вокруг крепости: из 458 саженей (989 м) было выкопано 185 саженей (399,5 м).

Деятельность воеводы В. И. Туренина в Коле была недолгой. Уже в начале 1624 г. он был на Двине, где 10 января сделал вклад в Николо-Корельский монастырь. 126 Краткость пребывания воеводы в должности дает основание предположить, что целью его приезда было не управление краем, а выполнение экстренных задач – проверки боеспособности острога и его гарнизона, составления описания и чертежа крепости. После воеводства в Коле В. И. Туренин известен как воевода в Пскове и в Терках. 127

В 1626–1628 гг. – в Пскове, а в 1630–1631 гг. – в Терках на Кавказе.128

В марте 1633 г. для борьбы с ногайцами Москва решила организовать экспедицию под руководством кн. В.И. Туренина и кн. П.И. Волконского. Воеводы выехали в Астрахань, где начался сбор войска для предстоящего похода. Под начало князей встали дворяне и дети боярские из «понизовых» (поволжских) городов, астраханские и терские служилые люди, ногаи Большой орды, черкасские и кумыцкие мурзы со своими отрядами. Поводом к походу стало то, что в 1627 г. Малые ногаи принесли в Астрахани «шерть» (присягу) в верности царю, но затем нарушили ее и много раз совершали набеги на пограничные земли. Предприятие было направлено исключительно против «Казыева улуса» с тем, чтобы ногаям «за их измену и войну» отомстить и разорить, «и тем бы разореньем и полоном до конца смирить».129

В начале июля 1633 г. Туренин и Волконский выступили из Астрахани. Следуя через Ногайскую степь, воеводы, как часто практиковалось в то время, совмещали военную экспедицию с развлечением – охотой на диких животных. Охота на кабанов закончилась трагедией. Казанец сын боярский Г. Гурьев «ненарошным делом» (т. е. случайно) застрелил предводителя похода кн. Туренина.130 По другим источникам «убился сам».131 Когда 3 августа войско остановилось на «Можарском городище» –руинах знаменитого золотоордынского города Маджара132, Туренина уже не было в живых. Кн. Петр Волконский остался единственным руководителем похода.

Оставшееся после гибели Туренина оружие и имущество, вероятнее всего, было передано Волконским в царскую казну после возвращения из Астрахани. У погибшего не осталось наследников, которые бы могли претендовать на его земли и личные вещи. Таким образом, чекан, принадлежащий Туренину, скорее всего, и попал в Оружейную палату в конце 1633 г., где и находится на хранении до настоящего времени. В описи Московской Оружейной палаты чекан Туренина значится под.номером 5245. В списке 1647 г. отмечено, что он «московского дела»133, т. е. изготовлен русскими оружейниками. Информация о нем также имеется в Переписной книге Оружейной палаты 1686–1687 гг.134

В земляном списке 1613 г. за кн. Василием Ивановичем Турениным значатся старые отцовские вотчины 489 четв. и «поместья старого» 639 четв., «да новые дачи, что ему дано при боярех в поместье, а из поместья в вотчину за московское осадное сидение и за московское взятье из поместных земель 444 чети, да поместья из поместных земель 96 четьи. И обоего вотчины и поместья 540 четьи, а и с старым всего за ним 1668 четьи».135 Под старой вотчиной здесь имелась в виду, очевидно, его родовая вотчина в Оболенском у., половина с. Хрусталь с деревнями, упомянутое за ним в писцовой книге 1627–1629 гг. В той же писцовой книге за ним значится в вотчине другая половина этого села и сц. Поречье-Степанчиково, бывшее за его «племянником» кн. Иваном Федоровичем Турениным. Между 1625 и 1629 годами князь Иван Федорович погиб, «зарезали его холопи». Его половина села Хрусталь и сельцо Поречье, Степанчиков Починок тож, отошли вдове, княгине Соломониде Васильевне (урожд. княжне Тюменской). Через некоторое время княгиня Соломонида вышла замуж повторно, в связи с чем родовые вотчины ее покойного мужа отошли к его дяде, князю В. И. Туренину. Всего в Оболенскому, по писцовой книге за кн. В. И. Турениным числилось 1089 четв. вотчинной земли.136 Упоминаются выслуженные вотчины кн. В. И. Туренина за московские осадные сидения при царе Василии в Кашинском у. (в Дубенском ст. с. Данилово, 201 четв.) и «в королевичев приход» в Кашинском у. (в Дубенском ст., 32 четв.) и в Веневском у. (в Веркошском ст., 168 четв.),137 а также его подмосковсное старое (очевидно, его отца, окольничего кн. И. С. Туренина в Сетунском ст. сц. Аминево, 152 четв.)138 и поместья в Галичском, Верейском, Кашинском и Костромском у.139 Кн. В. И. Туренин, умерший в 1633 г., был последним представителем рода. Известно, что его родовая вотчина в Оболенском у. (села Хрусталь и Поречье с деревнями и пустошами) была отдана его сородичу («брату») кн. Петру Александровичу Репнину.140 12 сентября 1637 г. братья кн. Петр и Борис Александровичи Репнины были пожалованы выслуженными вотчинами (за московские осадные сидения при царе Василии и «в королевичев приход») их «брата», кн. В. И. Туренина-Оболенского в Кашинском и Веневском у.141

23/14. КНЖ. ДАРЬЯ ИВАНОВНА ТУРЕНИНА († 1603, □ Тр.-Серг. м‑рь.)

∞, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ БАСМАНОВ-ПЛЕЩЕЕВ (род. 29.06. около 1566/8 — ум. 17.05.1606, □ ц. Николы Мокрого), чашник и окольничий при царе Борисе Годунове, затем боярин. Был другом Лжедмитрия, вместе с коим убит 17 мая 1606 года.

24/14. КНЖ. ЕЛЕНА ИВАНОВНА ТУРЕНИНА, КР ГЛИКЕРИЯ (?-1624)

дочь князя Ивана Самсоновича Туренина; выдана замуж за Ивана Семеновича Куракина.

† 1625 г. □ Тр.-Серг. м‑рь.

Княжну крестили Гликерией, а в качестве публичного и родового она получила имя Елена. Весьма характерно, что в челобитной ее сестры Марии, где речь идет о наследстве скончавшейся княгини Куракиной, последняя в пределах одноготекста называется то Аленой (Еленой), то Гликерией: «в прошлом, государи, во 133 <1624/25> году Божiимъ судомъ сестры моей родной князь Ивановы жены Семеновича Куракина кнеини Алены не стало <…> И какъ въ прошломъ во 133 <1624> году декабря въ 14 день судомъ Божiимъ его князь Ивановы княгини Гликерьи не стало, и тѣло свое велѣла погрести въ Троецкомъ Сергiевѣ монастырѣ, а въ духовной своей велѣла написать отцу своему духовному и отказала вотчину свою сельцо Богородицкое съ поустошьми сестрѣ своей кнегинѣ Марьѣ <…> Да въ томъ же во 133 <1624> году <…> прислалъ подъ отпискою своею князя Ивана Куракина умершiя княгини Гликерьи духовную, отца еѣ духовнаго Архангельского попа Гаврила рука письмо, а въ духовной еѣ написано — отказываетъ она сестрѣ своей княгинѣ Марьѣ <…>вотчину свою приданую <…> и та духовная умершiя княгини Гликерьи несвидѣтельствована потому, что въ той духовной приказъ писанъ мужу еѣ князьИвану Куракину».

142 Вполне характерным образом,во вкладных монастырских записях, где речь идет о поминовении княгини Куракиной, она именуется Гликерией 143, тогда как в таких светских источниках, как писцовые книги, она выступает под именем Елена.144

В писцовых книгах 1623 года указывалось, что свою вотчину, село Богородское Иван Туренин дал в приданое за своей младшей дочерью Еленой.

Некогда богатое подмосковное село Богородское-Зубачево (Мосальское) в 1623/24 году значится как «пустошь, что было село Богородское, а Зубачево тож» в вотчине за боярином и князем Иваном Семеновичем Куракиным. В 1625 году земля бывшего села, теперь записанная за его женой Еленой Ивановной Куракиной (урожденной Турениной) была завещана ею — родной сестре, Марии Ивановне, вдове князя Андрея Владимировича Кольцова-Мосальского. Эта передача земли была очень своевременна, так как вскоре вскрылись новые факты деятельности опального князя в период Смуты. По ним было проведено расследование, в результате которого князь был арестован, а его земли и имущество конфисковано в казну. В 1625 г. боярин князь Иван Семенович Куракин дал вкладу по жене своей княгине Гликерии денег сто рублей «да опашень за пять рублев, конь в саврасе чубар за осмнадцать рублев, конь сер за пятнадцать рублев, конь бур за десять рублев, конь сер пег за десять рублев, конь в чале пег за двенадцать рублев, всего пять коней по цене за шестдесят за пять рублев; да платья и рухляди по князь Иванове Семеновича росписи взято до выкупу на сто на тридцать на пять рублев». С 1627 года в документах его имя больше не встречается. Умер Иван Семенович Куракин в 1632 году. скончался в 1632 г. и погребен в Троицкой Сергиевой Лавре против западных дверей церкви Сошествия Св. Духа, у бывшей колокольни, подле могилы князя Андрея Ивановича Ряполовского. Там же погребена его супруга княгиня Елена Ивановна, во инокинях Гликерия, рожд. княжна Туренина (ум. в 1625 г.), и его сестра княгиня Мария Семеновна Буйносова-Ростовская 145 После кончины Елены Ивановны Куракиной в 1631 году пустошь перешла по завещанию ее сестре Марье, а затем досталась сыну последней от А.В. Кольцова-Мосальского, Михаилу.

∞, КН. ИВАН СЕМЁНОВИЧ КУРАКИН (?-1632)

25/14. КНЖ. МАРЬЯ ИВАНОВНА ТУРЕНИНА,

стала женой князя Андрея Владимировича Кольцова-Мосальского. Уп. вдовой в 1625–1631 гг.

Некогда богатое подмосковное село Богородское-Зубачево (Мосальское) в 1623/24 году значится как «пустошь, что было село Богородское, а Зубачево тож» в вотчине за боярином и князем Иваном Семеновичем Куракиным. В 1625 году земля бывшего села, теперь записанная за его женой Еленой Ивановной Куракиной (урожденной Турениной) была завещана ею — родной сестре, Марии Ивановне, вдове князя Андрея Владимировича Кольцова-Мосальского. Эта передача земли была очень своевременна, так как вскоре вскрылись новые факты деятельности опального князя в период Смуты. По ним было проведено расследование, в результате которого князь был арестован, а его земли и имущество конфисковано в казну. С 1627 года в документах его имя больше не встречается. Умер Иван Семенович Куракин в 1632 году. После кончины Елены Ивановны Куракиной в 1631 году пустошь перешла по завещанию ее сестре Марье, а затем досталась сыну последней от А.В. Кольцова-Мосальского, Михаилу.

∞, КН. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЬЦОВ-МОСАЛЬСКИЙ (ум. до 1625)

26/16. КНЖ. АННА МИХАЙЛОВНА ТУРЕНИНА (1629, † 1629/1637),

В июне 1637 году имение её Веневского уезда в д. Свиридове 168 четв. даны брату её кн. Борису Александровичу Репнину.146

∞, КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ОДОЕВСКИЙ.

XXIII генерація від Рюрика

27/20. КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ ТУРЕНИН (1625, † 1625/1629),

Сын Фед. Вас., стольник.147 1625, мая 17, стольникъ, участвовалъ въ пріеме Кизилбашскаго посла.148

Род.вотч. Руз. у. 1623, вотчину свою, Моск. у. сц. Ступишино (Зворыкино), продал подъячему Дорофею Пустынникову.149 В 1616/17 году дядя, князь Василий Иванович Жар, и племянник, Иван Федорович делили между собой родовую вотчину, село Хрусталь (Хрустольна). Между 1625 и 1629 годами князь Иван Федорович погиб, «зарезали его холопи». Его половина села Хрусталь и сельцо Поречье, Степанчиков Починок тож, отошли вдове, княгине Соломониде Васильевне (урожд. княжне Тюменской). Через некоторое время княгиня Соломонида вышла замуж повторно, в связи с чем родовые вотчины ее покойного мужа отошли к его дяде, князю В. И. Туренину. Кн. И. Ф. Туренину помимо родовой вотчины в Оболенске принадлежали: старинная вотчина его деда в Почерневе ст. Московского у. (д. Ступишино-Зворыкино с пустошами, 151 четв.; в 1622/23 г. продал ее подьячему Дорофею Пустынникову),150 приданая вотчина в Рузском у. (половина д. (бывш. села) Тчаново в вол. Воиничи, 44 четв.; досталась от тестя кн. Василия Агишевича Тюменского),151 и поместье в Козельском у., которое перешло затем к его вдове кнг. Соломониде Васильевне (урожд. кнж. Тюменской) и к ее второму мужу Федору Ивановичу Немятого Колычеву.152

∞, КНЖ. СОЛОМОНИДА ВАСИЛЬЕВНА ТЮМЕНСКАЯ (1625,1645), дочь князя Василия Агишевича Тюменского. После смерти своего первого мужа кн. Ивана Федоровича Туренина получила из его поместий — часть сельца Лунянского Козельского уезда и с этим вышла замуж за Федора Ивановича Колычева-Немятого-Бабку (ум. 1633); к 1645 году снова вышла замуж (в третий раз) за Юрия Бутурлина.153

Бездетен.

28/21. КНЖ. МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ТУРЕНИНА (1613),

дочь Дмитрия Васильевича Туренина. В 1613 помещица.

Архивы князей Турениных

№ 1

Моск. Архив М. Ю. Книга о беглых крестьянах № 7, листы 597, 613

Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии и великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичу Московскому и всеа Русии бьет челом князь Ондреева женишка Кольцова Мосальского вдова Марьица. В прошлом, государи, во 133 году (1624–25) Божиим судом сестры моей родной князь Ивановы жены Семеновича Куракина кнеини Алены не стало, а после, государи, себя мне Марьице приказала дать вотчину в Московском уезде пустошь что было сельцо Богородское с пустошьми, что за нею дал в приданое отец мой князь Иван Туренин и при своем животе тое вотчину сестра моя в духовной мне написала, и князь Иванова сказка Куракина прислана к Москве к вам, государем. И князь Иван Куракин по приказу жены своей в тое приданую вотчину не вступается, и от роду детей у него с сестрою моею не бывало. И ныне, государи, мне тою вотчиною владеть не по чему. Милосердый государь, царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии и великий государь святейший патриарх Филарет Никитич, Московский и всея Русии! пожалуйте меня вдову, велите, государи, мне дать свою государеву грамоту на ту вотчину, по чему мне впредь владети. Государи, смилуйтеся, пожалуйте!

И сыскано в государеве патриарше разряде: в прошлом во 133 году в деле князь Василья Туренина, как он бил челом о вотчинах на князь Ивана Куракина в Костромском уезде о селе Воронце да в Галичском уезде о селе Холму, и в князь Ивановых речах Куракина, каковы он за своею рукою прислал против его князь Васильева челобитья Туренина в государев патриарш разряд, написано: как выдал князь Иван Туренин и его князь Ивана дочь княжна Марья и за нею дал в приданые вотчину матери ее Домны Ивановы дочери Зачесломского приданую вотчину, что дал отец ее в приданые Иван Борисов сын Зачесломской отца своего родственную в Костромском уезде село Воронце с деревнями да в Московском уезде сельцо Богородицкое с пустошьми, а то сельцо Богородицкое отдала было Иванова жена Борисова сына Зачесломского Анна Федорова дочь по муже своем[318] Иване Борисове сыне Зачесломского, погребши его в дому Живоначальныя Троицы. И ту-де вотчину князь Иван Туренин тестя и тещи своей по вотчинницам по дочерям своим из Троицкого монастыря выкупил и, выкупя ту вотчину сельцо Богородицкое, дал за дочерью своею, а за его князь Ивановою женою ему в приданые. И как в прошлом во 133 году (1624) декабря в 14 день судом Божиим его князь Ивановы княгини Гликерьи не стало, и тело свое велела погрести в Троецком Сергиеве монастыре, а в духовной своей велела написать отцу своему духовному и отказала вотчину свою сельцо Богородицкое с пустошьми сестре своей кнегине Марье князь Ондрееве жене Мосальского да племяннику своему князь Михаилу княж Ондрееву сыну Мосальского.

Да в том же во 133 году писал к Великому государю Живоначальные Троицы Сергиева монастыря архимарит Деонисий да келарь Александр да казначей Спиридон с братьею и прислал под отпискою своею князя Ивана Куракина умершие княгини Гликерьи духовную, отца ее духовного Архангельского попа Гаврила рука письмо, а в духовной ее написано – отказывает она сестре своей княгине Марье да племяннику князю Михаилу Мосальскому вотчину свою приданую подмосковное сельцо Богородицкое, а Зубачево тож, на речке Дубенке, в Шеренском и в Отезжем стану с пустошьми, всего пашни паханые и лесом поросло середние земли 83 чети с осминою в поле, а в дву потомуж, и та духовная умершия княгини Гликерьи не свидетельствована потому, что в той духовной приказ писан мужу ее князь Ивану Куракину.

От Царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Московской уезд в Шеренской и в Отъезжий стан в пустошь, что было село Богородицкое, а Зубачево тож на речке на Дубенке, что была та пустошь в вотчине за боярином за князем Иваном Семеновичем Куракиным, всем крестьяном, которые учнут на той пустоши жити. Била нам челом княж Ондрея Кольцова-Масальского кнеиня вдова Марья: в прошлом де во 133 году сестры ее родной боярина княж Ивановы жены Семеновича Куракина княгини Олены не стало, а после себя ей кнегине Марье приказала дати вотчину свою пустошь, что было сельцо Богородицкое. И нам бы ее пожаловати, велети на ту вотчину дати нашу грамоту, по чему[319] ей тою вотчиною влодети. А по книгам Московского уезда письма и меры Лаврентья Кологривова да подьячаго Дружины Скирина 131 и 132 г. в пустоши, что было село Богородицкое, а Зубачово тож на речке на Дубенке, написано пашни паханые и лесом поросло середния земли 83 чети с осминою в поле, а в дву потомуж. И вы б все крестьяне, которые на той пустоши учнут жити, князь Ондреевы Кольцова-Масальского кнеини вдовы Марьи слушали, пашню на нее пахали и доход вотчинников платили. Писан на Москве лета 7139 г. генваря в 13 день.

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

Статтєй не знайдено

- Н. Новиков. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих (Бархатная книга). В 2‑х частях. Часть I. Тип: Университетская тип. 1787 г. Род князей Турениных. стр. 217–218.[↩]

- Туренины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.[↩]

- РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15. Л. 165.[↩]

- ГИМ. Муз. № 1520. Л. 207 об.[↩]

- РНБ. F IV. № 733. Л. 62 об.; Там же. Собр. Вяземского. F. 141. Л. 66 об.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 298, № 1; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 261. № 28; С. 405. № 1;

Кобрин. Материалы. С. 97. № 26; Лихач Е. Оболенский князь Борис Михайлович // РБС.

Т. 12. С. 25.[↩] - Эскин. С. 40, № 14.[↩]

- обанов‑Р ост овский. Т. 2. С. 299, № 2; В ла сьев. Т. 1. Вып. 2. С. 405. № 2; К обрин. Материалы. С. 101. № 60.[↩]

- Бархатная книга.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 3; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 405. № 3; Кобрин. Материалы. С. 102. № 61.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 30.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 4; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 405. № 4; Кобрин. Материалы. С. 102. № 62.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 26, 30, 32.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 5; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 405. № 5; К обрин. Материалы. С. 102. № 63.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 39.[↩]

- Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 406. № 6; Кобрин. Материалы. С. 102. № 64.[↩]

- Родословная книга... С. 217; Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 6.[↩]

- РНБ. Q IV. № 124. Л. 491.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 7; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 406. № 7; Кобрин. Материалы. С. 102. № 65.[↩]

- Соб. Гос. гр. и дог. I, 430; Др. Р. Вив. III, 58.[↩]

- Милюк. 80.[↩]

- d, 83, 85, 88–91.[↩]

- ПСРЛ. VІІІ, 288, 290[↩]

- Крмз. VIII, 21, прм. 40.[↩]

- Милюк. 9[↩]

- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 121; Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 74, 76–78, 81–83, 86, 87, 89, 90; Русского исторического общества. Т. 95. СПб., 1895. С. 151.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С . 299, № 8; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 406. № 8; Кобрин. Материалы. С . 109. № 142.[↩]

- Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 147.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 9; В ласьев. Т. 1. Вы п. 2. С . 406. № 9; Кобрин. М атериалы. С. 109–100. № 143.[↩]

- РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 159.[↩]

- НИОР РГБ. Ф. 304.1. Кн. 530. Л. 564 об., 566 об.[↩]

- Вкл. кн. Тр.-Серг. м ‑ря. С. 107, л. 390 об.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 10; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 406. № 10; Кобрин. Материалы. С. 110. № 144.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 11; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 406–407. № 11.[↩]

- Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 57, 118.[↩]

- Назаров В.Д. О структуре Государева двора в середине XVI в. // Общество и государство феодальной России. Сб. статей, посвященный 70-летию академика Л. В. Черепнина. М., 1975. С. 53.[↩]

- Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 120.[↩]

- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 142.[↩]

- Отдел Рукописей Российской национальной библиотеки (Далее — ОР РНБ.) Ф. 487. Собрание Н. М. Михайловского. F.162. Л. 48.[↩]

- Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. № 207.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 12; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 407–408. № 12.[↩]

- Соб. Гос. гр. и дог. I. 539; Др. Вив. VI, 278.[↩]

- Синб. Сб. 59; Др. Р. Вив. XIV, 334.[↩]

- Др. Р. Вив. ХІѴ, 358.[↩]

- Др. р.Вив. ХІѴ, 370, 372–4; Синб. Сб. 71, 74.[↩]

- Синб. Сб. 74—5; Др. Р. Вив. XIV, 403; Крмз. IX, прм. 590.[↩]

- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 433; Каталог писцовых описаний Русского государства середины XV–начала XVII века / Сост. К. В. Баранов. М., 2015. С. С. 95; Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 1. М., 1813. С. 550.[↩]

- Синб. Сб. 93, 96.[↩]

- Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 213, 321.[↩]

- Холм. — Чтен. 1888 г. IV, 61.[↩]

- РГАДА. ГКЭ. Бежецк. № 159/1263. Подлинник.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 13; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 408–409. № 13; Кобрин. Материалы. С. 118–119. № 236[↩]

- Др. Р. Вив. XIII, 84.[↩]

- Крмз . IX, 452; Синб. Сб. 36, 55, 57.[↩]

- Синб. Сб. 60.[↩]

- Др.р.Вив. XIV, 335, 348; Синб. Сб. 65, 69.[↩]

- Крмз. IX, 186, прм. 553.[↩]

- Крмз. IX, 246, прм. 732] Зимой 1584/1585 года — первый воевода в Чернигове, а осенью командовал передовым полком на Оке, у Алексина. В 1586 года — воевода в Чернигове((Др. р. Вив. XIV, 461, 478[↩]

- Крмз. X, прм. 148.[↩]

- Синб. Сб. 112—3, 117[↩]

- d, 122; Др. Р. Вив. XX, 65.[↩]

- Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. Т 1. СПб., 1851. С. 1338–1339.[↩]

- Др. Р. Вив. XX, 66.[↩]

- Эскин. С. 103, № 625; С. 106, № 655.[↩]

- по дате рядной: Русский дипломатарий. М., 2002. Вып. 8. С. 408. № 3260.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 15; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 409. № 14; Кобрин. Материалы. С. 119. № 237.[↩]

- Рус. Ист. Сб. II, 251.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 16; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 409–410. № 15; Кобрин.

Материалы. С. 119. № 238.[↩] - Синб. Сб. 122, 126[↩]

- Крмз. X, прм. 315.[↩]

- Эскин. С. 121, № 806.[↩]

- Акт. соб. въ биб. п арх. II, 73.[↩]

- Крмз. XI, прм. 272.[↩]

- Др. р. вив. XX, 81.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 17; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 410. № 16; Кобрин. Материалы. С. 119. № 239.[↩]

- РНБ. Q IV. № 124. Л. 412 об.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 299, № 14; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 410. № 17.[↩]

- Др. Р. Вив. XIII, 8.[↩]

- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 336.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 300, № 18; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 410–411. № 18; Кобрин.

Материалы. С. 125. № 311.[↩] - Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 300, № 18; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 410–411. № 18; Кобрин.

Материалы. С. 125. № 311.[↩] - Лихачев Н.П. Дело о приезде Антония Поссевина // Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 11. СПб., 1903. С. 45; Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 59.[↩]

- Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214, 253.[↩]

- Писцовая выпись Елизария Леонтьевича Ржевского, Федора Яковлевича Шишмарева, дьяка Василия Ивашева и подьячего Михаила Никитина.[↩]

- Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 59.[↩]

- Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 214, 253.[↩]

- Синб. Сб. 133.[↩]

- Др. Р. Вив. ХХ, 76, 80.[↩]

- НИОР РГБ. Ф. 256. № 350. Л. 124 об.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 300, № 20; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 411–412. № 20; НИОР РГБ. Ф. 256. № 350. Л. 124 об.[↩]

- См.: Станиславский А. Л. Труды по истории Государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 88.[↩]

- Боярские списки последней четверти XVI и начала XVII в. и роспись русского войска в 1604 г. — М., 1979. — Ч. 2. — С. 31.[↩]

- Станиславский А. Л. Труды по истории Государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 295, 382.[↩]

- См.: Козляков В. Н. Герои Смуты. М., 2012. С. 108.[↩]

- Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время 7113–7121 гг. — М., 1907. — С. 121, 248.[↩]

- Приложение IV. Список вотчинников, пожалованных за московское осадное сидение при царе Василии Шуйском, по данным писцовых книг и книг Печатного приказа // Памятники истории Восточной Европы. — Москва-Варшава, 2009. — Т. VIII. — С. 489.[↩]

- Сказание Авраамия Палицына. — СПб, 1909. — Стб. 290.[↩]

- См. например, Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. — Л., 1991. — С. 172.[↩]

- Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время 7113–7121 гг. — М., 1907. — С. 19, 56, 126.[↩]

- Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время 7113–7121 гг. — М., 1907.[↩]

- Любомиров П.Г. Очерки истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг. — М., 1939. — С. 130.[↩]

- См.: Бибиков Г. Н. Бои русского народного ополчения спольскими интервентами 22–24 августа 1612 г. под Москвой // Исторические записки : в 134 т. Т. 32. М., 1950. С. 173–197 ; Новый летописец // Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 14. Первая половина. СПб., 1910. С. 123 (Гл. 309 : «О посылке под Москву князя Василья Туренина и о приезде испод Москвы с вестью про гетмана»).[↩]

- Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611–1613 гг. Собр. С.Б. Веселовским. — М.,1911. — С. 170.[↩]

- См.: Первые месяцы царствования Михаила Федоровича (Столпцы Печатного приказа) / под ред. Л. М. Сухотина. М., 1915. С. 32, 56, 95, 137, 141; Рабинович Я. Н. Братья Семен и Никита Гагарины : страницы биографии (1610–1640) / под ред. С. А. Мезина. Саратов, 2015. С. 25–28. См.: Книга сеунчей 1613–1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Кн. 1. М. ; Варшава, 1995. С. 21–22.[↩]

- В числе шотландских солдат был Джордж Лермонт, основатель русской ветви рода Лермонтов и предок великого поэта М.Ю. Лермонтова.[↩]

- Семевский М.И. Торопец уездный город Псковской губернии 1016–1864 гг. — СПб, 1864. — С. 8–15.[↩]

- Любомиров П.Г. Очерки истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг. — М., 1939. — С. 258[↩]

- Книга сеунчей 1613–1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. — Москва-Варшава, 1995. — Т. 1. — С. 21–22.[↩]

- Разрядная книга 1613–1614 гг. // Разрядные книги 1598–1638 гг. — М., 1974. — С. 297.[↩]

- Книги Разрядные по официальным оных спискам.— Спб, 1853. — Т. 1. — Стб. 100–106.[↩]

- Там же. — Стб. 107.[↩]

- Зорин А.В. Великий рейд Александра Лисовского (март-декабрь 1615 г.) // Русский сборник. — Брянск, 2009. — Вып. 5. (Труды Кафедры отечественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета) — С. 229.[↩]

- Книги Разрядные по официальным оных спискам.— Спб, 1853. — Т. 1. — Стб. 114–116.[↩]

- Новый летописец // ПСРЛ. — Т. 14. 1‑я пол. — СПб, 1910. — С. 137–138.[↩]

- Зорин А.В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории Смутного времени. — М., 2017. — С. 166.[↩]

- Посольство ван Бредероде, Басса и Иоакими в Россию и их донесение Генеральным Штатам // Проезжая по Московии (Россия XVI – XVII веков глазами дипломатов). — М., 1991. — С. 228.[↩]

- Книги Разрядные по официальным оных спискам.— Спб, 1853. — Т. 1. — Стб. 116.[↩]

- Зорин А.В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории Смутного времени. — М., 2017. — С. 231.[↩]

- Дв.раз., 211–4, 256–7; d,119—23,135—42, 247, 251.[↩]

- Там же. — С. 184–185.[↩]

- Дв. Раз. I, 264, 270.[↩]

- Дв. Разр. I, 317, 407, 442.[↩]

- Дв. Раз. I, 436, 486, 522; Разр. Кн. I, 761, 785, 870; Соб.Гос. гр. И дог. III, 233; Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. — М., 2010. — С. 217, 222, 271.[↩]

- РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. 1623 г. Д. 1. Л. 301–302.[↩]

- Там же. Л. 365–366.[↩]

- О вкладе и предполагаемом маршруте возвращения воеводы из Колы на Двину см.: Никонов С. А. Новое о кольских воеводах начала XVII века // Ученые записки МГГУ : Исторические науки / науч. ред. В. В. Кузь. Мурманск, 2013. С. 49.[↩]

- Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 184, 232.[↩]

- Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. — М., 2010. — С. 222, 271.[↩]

- Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII веке. — М.;Л., 1948. — С. 218.[↩]

- Там же. — С. 218.[↩]

- РНБ. F IV. № 733. Л. 62 об.; Там же. Собр. Вяземского. F. 141. Л. 66 об.[↩]

- Город Маджар, существовавший в XIII — XVI вв., находился на месте современного Буденновска. При хане Джанибеке (1342–1357 гг.) — резиденция Золотой Орды. Разрушен войсками Тимура (Тамерлана).[↩]

- Опись Московской оружейной палаты. — М., 1885. — Ч. 4. — Кн. 3. — С. 37.[↩]

- Государева Оружейная палата. Сто предметов из собрания российских императоров. — СПб, 2002. — С. 355.[↩]

- ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 6.[↩]

- ПК 325. Л. 36–41.[↩]

- ПК 173‑а. Л. 1247–1254; РНБ. OP. F.IV. № 385. Л. 36.[↩]

- ПК 9807. Л. 781.[↩]

- ПК 95. Л. 905; ПК 11833. Л. 216, 365; ПК 173‑а. Л. 1214 об.; ПК 10962. Л. 469 об.[↩]

- Власьев Г. А. Т. I. Ч. II. С. 412.[↩]

- Archiwum Glowny Aktow Dawnych (далее — AGAD), Zbior dokumentow pergami- nowyh (далее — Zb. Doc. peg.), number (далее — nr.), 8764. [↩]

- Георгиевский Г. П., вступ. ст., публ., Чаша Государева, слог Князя Ивана Семеновича Куракина, литературный памятник XVII века, Старина и новизна: Исторический сборник, издаваемый при обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, 12, 1907, с. 317–318.[↩]

- Леонид (Кавелин), Приложения к Историческому описанию Свято-Троицкия Сергиевы лавры, А. В. Горский, Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам в 1841 г. с приложениями архимандрита Леонида, Москва, 1879 (= Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1879, 2). С. 95; Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря, Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева, подгот. изд.; отв. ред. Б. А. Рыбаков, Москва, 1987. С. 95 <л. 338 об.>, 96 <л. 339>[↩]

- Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И., сост., Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVII ст., 5: Радонежская десятина (Московского уезда), Москва, 1886. С. 146–147.[↩]

- Список надгробий Троицкого Сергиева монастыря, сост. Горским, ч. 2, стр. 110.– Холмогоровы. Радонежская десятина Московского уезда, стр. 146–147.– Синодики Сергиевой лавры, № 41, лл. 31 и 33, № 42, л. 40.[↩]

- Тула, ст. кн. 14364, д. I.[↩]

- Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 300, № 21; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 412–413. № 21.[↩]

- Дв. Разр. І. 685, 691.[↩]

- Холмог. Чтен. 1888 г. IV, 61.[↩]

- ПК 261. Л. 221.[↩]

- ПК 425. Л. 308.[↩]

- ПК 193. Л. 1230; Власьев Г. А. Т. I. Ч. II. С. 413.[↩]

- [Бояр. Род. Колыч. 186; Род. Сб. Рум. I, 544; ЛР. II, 300].[↩]