Общие сведения о роде

БЕЛОЗЕРСКИЕ — княжеский род,

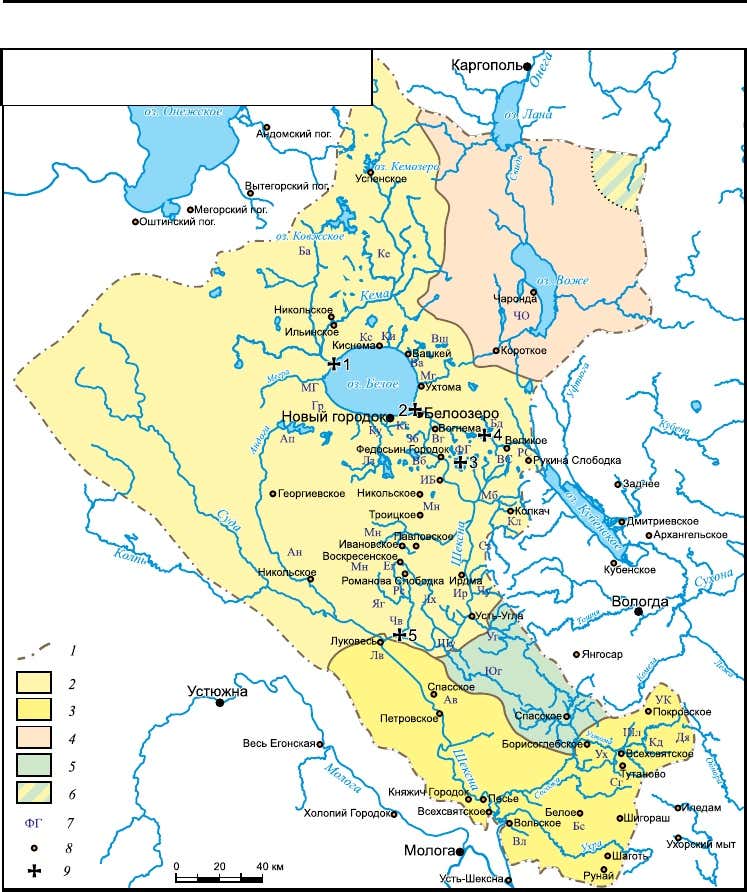

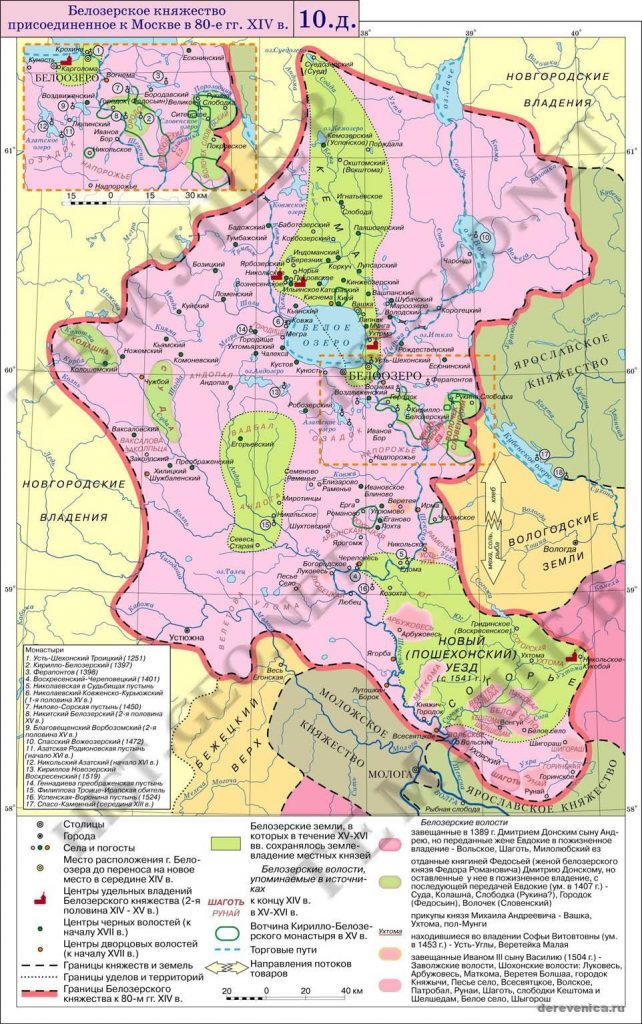

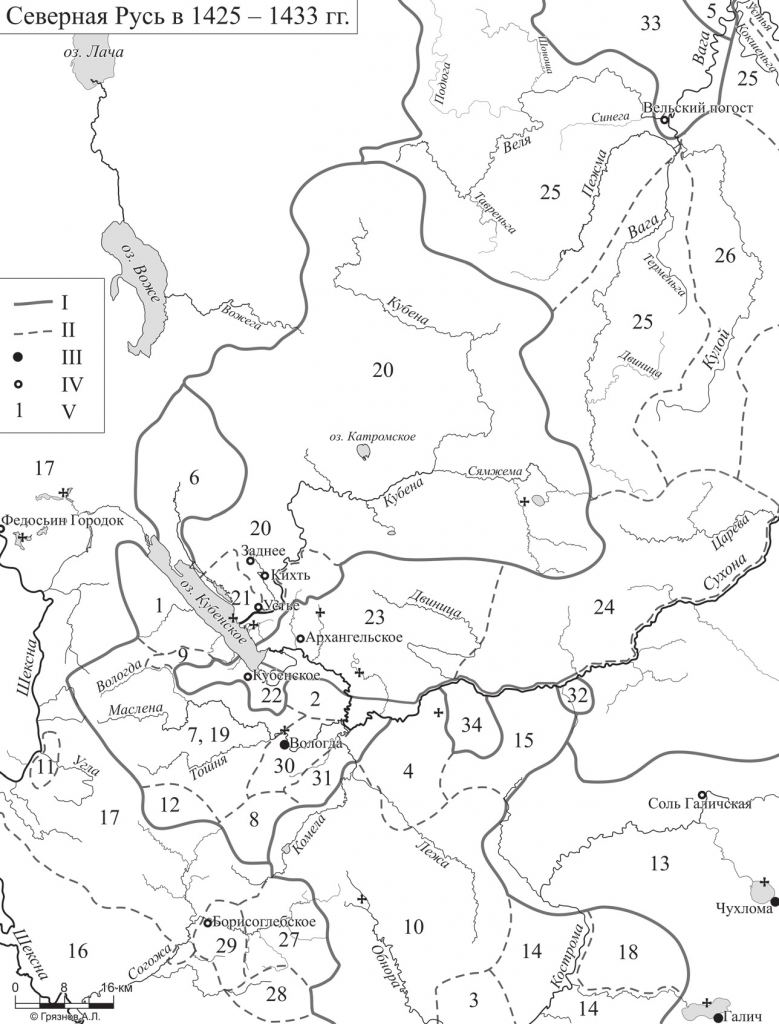

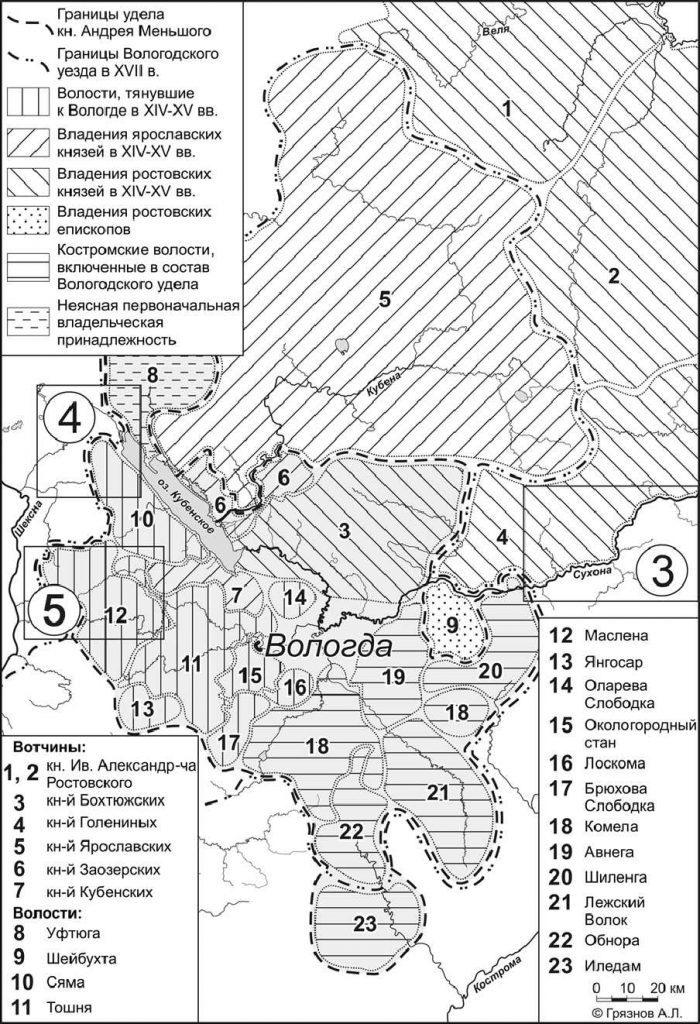

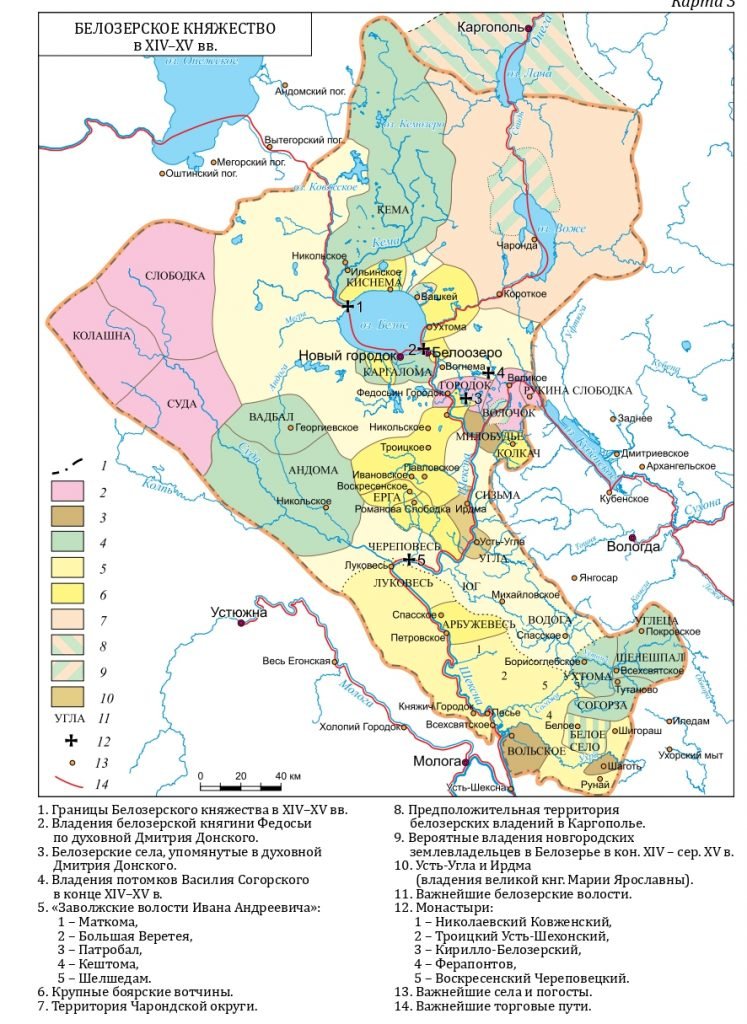

Белозерское княжество – государственное образование в Северо-Восточной Руси, существовавшее c середины XIII в. по 1486 г. Его административным центром был один из древнейших русских городов – Белоозеро. Княжество располагалось по берегам озера Белого и вытекающей из него реки Шексны и охватывало бассейны рек, впадающих в Белое озеро и Шексну. На западе оно граничило с Новгородской землей, на севере – с Обонежьем и Каргополем, на востоке с вологодскими волостями Тошня и Сяма, на юго-востоке – с костромскими великокняжескими землями (Комелой, Иледамом), на юге – с Ярославским княжеством.

В плане церковной юрисдикции Белозерье подчинялось Ростовской епархии. В 1207 г. по решению владимирского великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо Белоозеро вместе с Ростовом, Ярославлем, Угличем, Мологой и Устюгом вошло в состав обширных владений его старшего сына князя Константина Всеволодовича (1185–1218 гг.) 1. В 1218 г. эти владения были разделены между сыновьями Константина Всеволодовича. Белоозеро вместе с Ростовом и Устюгом осталось в составе Ростовского княжества, где стал править князь Василько Константинович (1208–1238 гг.) 2. В сражении на р. Сить он был пленен монголами и после отказа сотрудничать с ними казнен 3. У ростовского князя осталось два сына – Борис и Глеб Васильковичи. В 1244 г. старший из них получил от царевича Батыя, правителя Джучиева улуса Монгольской империи, ярлык на Ростовское княжество 4. Под 1248/49 г. Лаврентьевская летопись сообщает о поездке в Орду младшего из Васильковичей Глеба: «поеха князь Глеб Василкович в татары к Сартаку. Сартак же почтив и отпусти и в свою отчину» 5. В 1251 г. Глеб Василькович, имея, по-видимому, ярлык на Белозерское княжество, совершил поездку на Белоозеро, «в свою отчину» 6. Поздние местные легенды XVI в. связывают с его приездом основание Троицкого Усть-Шехонского монастыря в предместьях Белоозера и Спасо-Каменного монастыря на Кубенском оз. (по пути из Белоозера на Устюг) 7. Время правления князя Глеба Васильковича – период расцвета Белозерского княжества.

Древнейший текст родословной белозерских князей содержится в Типографской летописи8. Этот источник входит в корпус родословных материалов об элите Северо-Восточной Руси преимущественно за XIV-XV вв. По-видимому, его состав оформился около 1506 ‑1507 гг.9 В родословной белозерских князей отмечается: «А се отъ Ростовскаго Василка Белозерстии князи: Васильковичь Глебъ; Глебовичь Михайло; Михайловичь Феодоръ; Феодоровичь Василей Сегорски. Того сынъ Юрьи Белоселский»10. Родственная данному источнику по составу Ермолинская летопись подчеркивает, что «Феодоровичь Василеи», как и его сын Юрий, был «князь Белозерскы»11.

Еще в XIV в. Белозерские князья в статусе служилых князей стали вассалами князей Московского дома. После формирования удела князя Андрея Дмитриевича, в который по завещанию Дмитрия Донского вошло Белозерье, они оказались на службе удельного князя. В это время Белозерские князья, в первую очередь старший из них — Юрий Васильевич, обладали реальной политической властью, у них были свои военные отряды, а владения многократно превосходили самые крупные вотчины местного боярства 12.

Важным событием, существенно повлиявшим на статус части Белозерских князей в долгосрочной перспективе, стало разделение Белозерья между двумя наследниками князя Андрея Дмитриевича. Младший Михаил получил основную часть Белозерья с городом, а старший Иван — волости по нижнему течению Шексны и ее притокам. Позднее, уже XVI в., эти территории образуют Пошехонский уезд. Здесь располагались владения половины ветвей Белозерских князей: Белосельских (Белое Село), Шелешпальских (Шелешпал, Углеца), Дябринских (Дябрино), Согорских (Согорза) и Ухтомских (Ухтома) 13. Таким образом, представители этих фамилий в служебном плане должны были оказаться связаны с Иваном Андреевичем Можайским. Если говорить о персоналиях, то, судя по хронологии жизни предыдущих и следующих поколений Белозерских князей, это должны были быть внуки Василия Согорского Роман Юрьевич Белосельский, Иван Афанасьевич Шелешпальский, Владимир и Дмитрий Семеновичи Согорские, Иван Иванович Ухтомский. Прямые сведения об их включенности в состав двора Ивана Андреевича отсутствуют, поэтому вопрос об этом пока остается открытым. Напротив, о службе линий Белозерских князей, владения которых остались в составе удела князя Михаила Андреевича, имеются прямые указания. В поколении внуков Василия Согорского в качестве белозерского наместника упоминается Давыд Семенович Кемский 14. Представители следующего поколения Иван Андреевич Вадбольский и его брат Семен Андреевич Андомский в составе отряда князя Михаила Андреевича участвовали в Суздальском бою и упоминаются в синодиках среди погибших 15. Их племянник Александр Михайлович Андомский упомянут в духовной князя Михаила Андреевича как получивший от него разрешение приобрести вотчину (1486 г.) 16. В жалованных грамотах Михаила Андреевича неоднократно упоминаются его князья, а в одной из них прямо говорится о его белозерских князьях 17, под которыми, видимо, нужно понимать представителей фамилий Андомских, Вадбольских, Кемских и Каргаломских. Один из них — Иван Федорович Каргаломский — участвовал в походе на Новгород в 1478 г. 18.

Таким образом, с 1430–40‑х гг. прослеживается изменение статуса Белозерских князей. Они фиксируются как неотъемлемая часть формулы, описывающей состав двора удельных князей Андрея Дмитриевича и Михаила Андреевича: «мои князья, бояре и дети боярские». Дробятся княжеские владения, которые теперь у каждого из внуков Василия Согорского ограничены отдельными волостями. Тут мы наблюдаем непосредственное включение местной княжеской династии в состав двора удельного князя московской династии. Правда, речь скорее должна идти о военных аспектах службы, поскольку среди бояр Михаила Андреевича Белозерских князей не известно 19.

Литература:

А. Л. Грязнов. Белозерские князья в годы правления Ивана III//Великое стояние на реке Угре и формирование российского централизованного государства: локальгые и глобальные контексты. Калуга 2017.

Аверьянов К.А. Родословие Белозерских князей // Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. М.: Энциклопедия российских деревень, 2001. – 241 с.

Историческая география

СИНОДИКИ

Синодик Череповецкого Воскресенского монастыря

(Афетов Л.А. Исторический очерк бывшего Череповского Воскресенского монастыря и

его земельных владений. Рукописный фонд ЧерМО — Ф.9, № 5822. Л. 69 об.-70. Прим. 4).

Поколенная роспись рода

XII генерация от Рюрика.

1. ГЛЕБ ВАСИЛЬКОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ (2.05.1237 (или 1236) — 13.12.1278, Ростов)

блгв. кн. ростовский и белозерский (пам. 23 мая — в Соборе Ростово-Ярославских святых), младший сын ростовского кн. Василия [Василько] Константиновича и кнг. Марии Михайловны († 1271), дочери черниговского кн. Михаила Всеволодовича, внук Всеволода III Большое Гнездо, родоначальник белозерских князей; князь Белозерский (1238—1278) и Ростовский (1277—1278) 20.

Под 1238 г. он отмечен в летописях, как один из князей, спасшихся от Батыева меча. В 1244 г. Глеб, вместе со старшим братом, кн. ростовским Борисом и другими родичами, ездил к Батыю, которым утвержден был в правах на наследственный удел, а в 1249 г. — к Батыеву сыну Сартаку, который отпустил его «с честью»; в том же году, вместе с матерью и старшим братом, он провожал из Владимира тело умершего там Василья Всеволодовича, кн. ярославского, в Ярославль. Неизвестно, когда в составе обширного Ростовского княжества был выделен для Г. В. Белозерский удел: по завещанию отца, мученически погибшего от рук татар в 1238 г., либо позже — по инициативе матери (управлявшей княжеством в годы малолетства сыновей) или старшего брата Г. В.- Бориса Васильевича, к‑рый, повзрослев, начал княжить в Ростове. Самостоятельное правление Г. В. началось, видимо, в 1251 г., под к‑рым летописи сообщают, что он «поеха… на Белоозеро в свою отчину» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 473), между тем как до сих пор жил в Ростове. В 1253 г. он был в Ростове на освящении Борисоглебской церкви;ок. 1257 г. первым из потомков Рюрика женился на знатной монголке (в Крещении Феодоре), за к‑рой ездил в Каракорум, вместе с братом Борисом приехал в Ростов — «и бысть радость велика о Глебове приезде». В 1259 г. Глеб опять был в Ростове, где с матерью и старшим братом Борисом принимал и чествовал Александра Невского, проезжавшего из Новгорода во Владимир. Будучи белозерским князем, Г. В. сохранял тесную связь с Ростовом, часто бывал там и, по-видимому, играл важную роль в политической и церковной жизни Ростовской земли. Вместе с братом и матерью он выступил инициатором прославления кн.-мч. Михаила Черниговского и строительства посвященного ему храма в Ростове, в 1261 г. по благословению Киевского митр. Кирилла II вместе с братом и блгв. кн.Александром Ярославичем Невским принимал участие в определении св. Игнатия, архим. Авраамиева ростовского в честь Богоявления мон-ря, в помощники состарившемуся Ростовскому еп. Кириллу II.

Активными были контакты Г. В. с ордынскими властями. Один или вместе с др. князьями он неск. раз ездил ко двору монг. ханов; в 1277 г. вместе с сородичами участвовал в походе ордынского хана Менгу-Тимура на алан (ясов), в 1278 г. отправил для участия в новой ханской войне сына Михаила. Однако (вопреки мнению А. Н. Насонова) нет оснований говорить о «протатарской» ориентации Г. В. В отношении монголо-татар он (как и Борис Васильевич) придерживался, как следует думать, той же политической линии, что и блгв. кн. Александр Невский, к‑рый в условиях непрекращающегося военного и конфессионального натиска католич. Запада видел в лояльности к Орде средство оградить Русь от новых набегов, сохранить правосл. веру и создать условия для накопления сил внутри страны. Ростовская лит-ра 3‑й четв. XIII в. пронизана идеей духовного противостояния чужеземному игу, а оформившееся в Ростове в это время почитание кн.-мч. Михаила Черниговского характеризовалось заметной антиордынской тенденцией.

Под 1268 г. в летописях отмечается, что Глеб больным приехал (в Ростов?) из орды; в 1269 г. он был в Юрьеве Польском при смертном одре тамошнего князя Димитрия Святославича. В 1271 г. Глеб был опять в орде, а через два года после того (1273 г.) схоронил свою супругу; в 1276 г. он был в Костроме на похоронах вел. кн. Василия Ярославовича, а в 1277 г., вместе с другими князьями, ходил с ханом Мангу-Тимуром на кавказских ясов и после похода одарен был ханом и отпущен с честью.

В том же году умер брат Глеба, Борис ростовский, и в руках первого, помимо племянников его Борисовичей, соединились Ростов и Белоозеро, но ненадолго. Недолгое его правление в Ростове было ознаменовано оживлением придворного княжеского летописания, почти угасшего в предыдущие годы. 13 июня 1278 г. он возвратился из орды в Ростов и вскоре «тихо и кротко испусти душу». Г. В. был погребен в ростовском Успенском соборе, однако спустя 9 недель по распоряжению Ростовского еп. св. Игнатия останки князя были перезахоронены в основанном кнг. Марией Михайловной ростовском Спасском на Песках мон-ре. Можно предположить, что епископ сделал это под давлением нового ростовского кн. Дмитрия Борисовича, не признававшего прав покойного дяди на Ростов и не желавшего видеть его могилу в усыпальнице ростовских князей. Митр. Кирилл II расценил перезахоронение Г. В. как незаконное и повелел епископу каяться «за то дело» «до своея смерти» (ПСРЛ. Т. 18. С. 77). В наст. время местоположение могилы Г. В. неизвестно. В г. Белозерске сохранялось устойчивое предание, записанное впервые не позднее кон. XVI в., что останки Г. В. покоятся в покинутом жителями в кон. XIV в. г. Белоозеро, в часовне, построенной на месте городского собора во имя свт. Василия Великого (часовня и курган, на к‑ром она стояла, были разрушены в 50‑х гг. XX в.). В рукописи РГБ. Ф. 178. № 3445. Л. 183 об. сохранился рисунок сер. XVII в. с изображением часовни и припиской, что там «почивает благоверныи князь Глеб Василевич Белоозерьскии» и находится «гроб князя Глеба». От брака с ордынкой, в крещении Федорой († 1273) , Глеб имел сыновей Демьяна (род. 1 июля 1263 г.) и Михаила. Разные родословные, кроме этих двух, дают Глебу еще нескольких сыновей, о которых летописи ничего не знают.До зрелых лет дожил по крайней мере один — Михаил († 1293), к‑рого в 1278 г. отец женил на дочери блгв. кн. Феодора Ростиславича Чёрного.

О храмоздательной деятельности Г. В. сообщается в составленном вскоре после смерти летописном некрологе. Г. В., по словам летописи, «церкви многи създа и украси иконами и книгами» 21. Более поздние источники, частично опирающиеся на местные предания и содержащие многочисленные противоречия и анахронизмы, рассказывают об основании князем 2 мон-рей. «Указ о кормах праздничных и задушных» Усть-Шехонского мон-ря (кон. XVI в.) и Повесть об Усть-Шехонском мон-ре (нач. XVII в.) сообщают, что, после того как ослепший сын Г. В. Михаил получил исцеление от чудотворного образа Св. Троицы, князь построил на одном из островов Белого оз. у истока р. Шексны деревянный Троицкий храм и создал вокруг него мон-рь, обеспечив его всем необходимым; Усть-Шехонский во имя Св. Троицы мон-рь стал первой иноческой обителью в белозерских землях (есть серьезные основания считать, что Усть-Шехонская обитель могла быть основана на рубеже XIV и XV вв.; см.: Макаров, Охотина-Линд. Сказание о Троицком Усть-Шехонском мон-ре). С еще большей осторожностью следует относиться к сведениям, приведенным Паисием (Ярославовым; † 1501) в Сказании о Спасо-Каменном мон-ре. Сказание повествует, как во время путешествия по Кубенскому оз. белозерский кн. «Глеб Борисович [так! — А. Л.], внук князя Константина Ростовскаго Всеволодича» был застигнут штормом и дал обет поставить церковь и основать мон-рь во имя того святого, на память к‑рого судно достигнет берега. В праздник Преображения Господня княжеский насад вынесло к Каменному о‑ву, где подвизалась небольшая община иноков, не имевшая своей церкви. Исполняя обет, князь повелел поставить на острове деревянный Преображенский храм, снабдил его иконами и книгами, а также дал богатую милостыню на устроение обители. Кроме того, источник сообщает о строительстве по приказу князя 2 каналов на реках Сухоне и Вологде, призванных облегчить судоходство и впосл. получивших наименование «Княже-Глебовых простей» (память о них сохр. в Вологодской губ. еще в XIX в.). Рассказ об основании Спасо-Каменного мон-ря в Сказании изобилует анахронизмами и ошибками: напр., плавание князя по Кубенскому оз. отнесено к 1341 (или 1342) г. с уточнением, что было это «при великом князе Иване Даниловиче» (1328–1340), в данный период эти земли входили в др. княжество — Ярославское,- и др.

В летописном некрологе о Г. В. сказано, что он был богобоязненным, смиренным и щедрым, выкупал попавших в плен к татарам русских, помогал обездоленным: «Многи христианы, обидимыа от них (татар.- А. Л.), избави и печалныа утешая, брашно свое и питие нещадно требующим подавая» (ПСРЛ. Т. 18. С. 76). Согласно «Указу о кормах» Усть-Шехонского мон-ря, в кон. XVI в. в обители выставлялся «корм болшеи по благоверномь по князе Глебе Васильевиче Ростовском» в день его именин — 24 июля. По свидетельству С. П. Шевырёва, побывавшего в Белозерске в 1847 г., Г. В. почитался в городе 22. В XIX в. на память святых Бориса и Глеба по Г. В. совершалась панихида в Васильевской часовне. О Г. В. писали агиографы на рубеже XIX и XX вв.: архим. Леонид (Кавелин) назвал его в числе святых с днем памяти 24 июля (Св. Русь. С. 158–159), архиеп. Димитрий (Самбикин) поместил жизнеописание Г. В. под 13 дек. (день кончины) и отнес к местночтимым святым (Месяцеслов. 1895. Вып. 4: Декабрь. С. 113–115, 227), архиеп. Сергий (Спасский) упомянул его в списке неканонизированных подвижников (Месяцеслов. Т. 3. С. 555). В 1964 г., при установлении празднования Собору Ростово-Ярославских святых, Г. В. был включен в состав Собора (Минея МП. Май. Ч. 3. С. 36).

∞, ФЕОДОРА САРТАКОВНА († 1273), ордынка.

XIII генерация от Рюрика.

3/1. КН. МИХАИЛ ГЛЕБОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ, КР. ДЕМЬЯН (*1.VII.1263)

князь Белозерский (1278—1279, 1286—1293), сын Белозерского и Ростовского князя Глеба Васильковича и дочери монголо-татарского хана Сартака в крещении Феодоры Сартаковны (подлинное имя не известно).

Позднейшие родословные называют старшим сыном Глеба Васильковича Демьяна, а Михаила – вторым. Однако имя Демьян взято составителями родословной из летописей (так же как и сюжеты о женитьбе Михаила Глебовича и гибели на Куликовом поле Федора Романовича с сыном Иваном). Более ранние варианты родословной белозерских князей не называют имени Демьяна, нет его и в сказании о Троицком Усть-Шехонском монастыре, основанном Глебом Васильковичем (значительное место в описании истории монастыря XIII в. занимают рассказы о покровительстве монастырю Глеба и его преемников Михаила и Федора). Дело в том, что под 6770 г. (1263) в ряде летописей сообщается о рождении у Глеба Васильковича сына Михаила, тогда как в других вместо имени Михаила стоит имя Демьян. Ни в одной из летописей не говорится о рождении обоих сыновей (ни в один год, ни в разные), не встречается имя Демьяна и позднее. Отсюда можно сделать вывод, что Демьян это всего лишь второе имя Михаила Глебовича. Особняком стоит известие Троицкой летописи под 6771 г. (восстановленное по ссылке Н.М. Карамзина) о рождении у Глеба Васильковича сына Василия (Приселков М.Д. Троицкая летопись. М.-Л., 1950. С. 328). Не исключено, что историограф смешал здесь известие о рождении первенца у Глеба с рождением в 6776 г. сына Василия у Бориса Глебовича.

В 1277 году принимал участие в походе хана Менгу-Тимура на кавказских ясов, а в июле следующего года женился на неизвестной по имени дочери Ярославского князя Фёдора Ростиславовича, в стольном городе которого справлялась и свадьба при многочисленном стечении князей и бояр. В начале октября следующего года ходил с тестем помогать татарам, воевавшим в Болгарии с самозванцем Лаханом, который выдавал себя за посланника Божия, пришедшего для освобождения от монгольского ига. После смерти Глеба в Ростове укрепились его племянники, а на Белоозере сел его сын Михаил Глебович. Если Борисовичи боялись открыто выступить против Глеба, то они не боятся поднять меч на его сына Михаила, хотя тот, так же как и отец, был в хороших отношениях с Ордой. Борьба закончилась тем, что Дмитрий Борисович в 1279 г. «отъимал волости у князя Михаила Глебовича, со грехом и неправдою великою». Долго ли Дмитрий Борисович владел волостями Белого озера, неизвестно, но в 1286 г. Борисовичи поделили свою вотчину: «Старейший брат Дмитрей Борисович сяде в Ростове, а меньшой его брат князь Константин Борисович сяде на Угличе Поле, а брат их из двуродных князь Михайло Глебович... сяде на Белоозере».2 В других летописях есть известие о разделе, но без упоминания о Михаиле. Карамзин полагает, что Белоозеро досталось князю Дмитрию Борисовичу.3 Но это мнение неправильно, так как в 1293 г. Михаил Глебович выступает как белозерский князь в союзе с Борисовичами в коалиции князей, которую создал князь Андрей Александрович Городецкий против великого князя Владимирского Дмитрия Александровича.4 Как известно, поездка князей Андрея Александровича, Дмитрия и Константина Борисовичей Ростовских, Федора Ростиславича Ярославского, Михаила Глебовича и пр. в Орду увенчалась успехом. Хаи в помощь князьям выслал свое войско под командованием брата своего Дюденя. Русские князья вместе с татарской силой идут войной на великого князя Дмитрия и принуждают его бежать из стольного города вначале в Волок, а затем в Псков, берут город Владимир и другие 14 городов и «всю землю пусту сотвориша». Но Михаил Глебович не участвовал в этом походе, так как он летом 1293 г. умер в Орде. Погребён в Ростовском Успенском соборе. У него было 3 сына: Фёдор и Роман, правившие после него, и Василий, служивший Московскому князю (отсутствует в некоторых родословных).

4/1. КН. ВАСИЛИЙ ГЛЕБОВИЧ

сын князя Глеба Васильковича. Особняком стоит известие Троицкой летописи под 6771 г. (восстановленное по ссылке Н.М. Карамзина) о рождении у Глеба Васильковича сына Василия (Приселков М.Д. Троицкая летопись. М.-Л., 1950. С. 328). Не исключено, что историограф смешал здесь известие о рождении первенца у Глеба с рождением в 6776 г. сына Василия у Бориса Глебовича. В некоторых родословных отсутствует; он служил у князя Московского чем приравнен был к боярам. Умер в 1283 году.

XIV генерация от Рюрика.

5/3. КН. ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ (*1277/88,1314)

— князь Белозерский (1293—1314), сын князя Михаила Глебовича. Хотя ни летописи, ни другие источники не сообщают дат рождения сыновей Михаила Глебовича можно допустить, что Федор родился в период между 1277 г., когда женился Михаил Глебович, и 1292 г., поскольку в 1293/94 г. Михаил умер, а к этому времени должен был еще родиться его младший сын Роман. Исходя из даты женитьбы Федора (в 1302 г. он женился на дочери хана Ильбасара, сына Тохты)39, эти хронологические рамки можно несколько сузить. Вероятно, к 1302 г. Федор уже достиг совершеннолетия, а, следовательно, родился не позднее 1288 г.

В 1293 году, после смерти отца, занял княжеский престол. Ближайшее летописное известие об Федоре Михайловиче относится лишь к 1302 г., когда он женился в первый раз на дочери некоего Вельбласмыша, в Орде, а в 1314 году — на дочери Дмитрия Жидимирича, предположительно новгородского боярина. На этом основании В.А. Кучкин считает, что в 1292–1302 гг. Федор не занимал княжеский стол на Белоозере. О нем известно, что он также придерживался семейной традиции брачных связей с Ордой, женившись на дочери хана Ильбассара, убитого Узбеком в 1314 г. Татарский брак, возможно, помог Федору вернуть отцовский стол. Второй брак на дочери тверского боярина Дмитрия Жидимирича связал его с Тверью и кн. Михаилом Ярославичем.

Свидетельство про связь его с в. кн. Андреем Александровичем и в.кн. Михаилом Ярославичем дошло в составе новгородской грамоты Михаилу Ярославичу, прилагающейся к другому акту, также адресованному ему новгородцами и содержащему условия договора, на которых Новгород соглашался принять на княжение получившего великокняжеский ярлык тверского князя [14, № 8, с.18–19]. В грамоте говорится о неком Федоре Михайловиче, которому предшественник Михаила великий князь Андрей Александрович «и вьсь Новгородъ» ранее дали «город стольныи Пльсковъ», где Федор «едъ хлѣбъ», но затем показал себя с точки зрения новгородских властей не лучшим образом, во время военной угрозы «повьргя» данный ему городъ вопреки просьбам новгородцев и псковичей, а к тому же еще и, приехав в новгородское село, «Новгородьскую волость пусту положилъ, братию нашю испродалъ». Новгородцы предлагают новому великому князю больше не кормить Федора «новгородскимъ хлѣбомъ», а кормить самому, «у собе», и обещают возвра-тить Федору его «куны» за ранее купленные им новгородские села, которые должны отойти обратно Новгороду [14, с.18]. Другого героя грамоты, Бориса Константиновича, Новгород ранее также «кормил» Корелою, но административная деятельность Бориса тоже не устроила новгородцев: его управление оказалось разорительным для населения и подтолкнуло «корелу» к уходу к шведам. Борис, судя по акту, как и Федор, также стал теперь подвластен Михаилу, поскольку новгородцы собираются по поводу «учиненного» Борисом «рубежа» судиться с ним перед великим князем, когда тот прибудет в Новгород, а пока настаивают, чтобы великий князь «не велел» Борису серебра «емати», чтобы великий князь так же, как и Федора, больше не кормил его «новгородским хлебом», и чтобы Борис покинул «Новгородскую волость» [14, с.19].

Личность Федора Михайловича этой грамоты вполне убедительно установлена исследователями. Он оказался внуком ростовского князя Глеба Василковича и сыном князя из ростовского дома Михаила Глебовича, умершего в 1294 г. в Орде и похоро-ненного в Ростове. Матерью Федора была дочь происходящего из смоленского дома князя Федора Ростиславича, родоначальника новой династии ярославских князей и ближайшего соратника великого князя Андрея Александровича, приходившаяся праправнучкой другому великому князю – Константину Всеволодичу Ростовскому.

Сам Федор женился в 1302 г. в Орде на дочери некого Вельбласмыша [17, стб.528] или Вельясмыша [15, с.298]. Речь, как предполагается, может идти об Ильбассаре (Ильбасмыше), сыне хана Тохты [16, с.115].

Судя по тому, что в момент написания акта Федора Михайловича уже не было в Новгородской земле, но новгородцы полагают, что Михаил хочет вновь дать ему там кормление, князь Федор мог оказаться еще среди тех великокняжеских наместников, которых тверичи вскоре после кончины Андрея Александровича «въслаша» в Новго-род «силою», и которых новгородцы не приняли [6, с.92,332].

Все это вполне сочетается с известием о том, что бояре Андрея после его смерти «поихаша въ Тфѣрь» к Михаилу [6, с.92,332], и заставляет предположить подобную же преемственность между прежним и новым великими князьями не только в отношении служащего им боярства, но также и применительно к какому-то объему их связей с представителями княжеских домов. Как видим, молодой Федор, который позднее вместе с младшим братом Романом станет родоначальником князей Белозерских, получил из руки великого князя Андрея – давнего союзника его деда Федора Ростиславича – целый стольный город, обладание столом в котором предполагало и значимость политического статуса обладателя6, и получение им серьезных доходов, а затем тот же Федор оказывается в столь же тесных отношениях и с Михаилом7. Ростовские жены обоих великих князей, и Андрея, и Михаила – Анна и Василиса Дмитриевны – приходились князю Федору троюродными сестрами; Василиса же и по смерти супруга, как отмечалось в историографии, вплоть до 1318 г. продолжала пользоваться расположением Михаила Ярославича, мужа ее сестры. То, что несмотря на его псковскую неудачу, эта важная связь сохраняется и впоследствии, подтверждается известием о втором браке князя Федора Михайловича – в 1314 г. его супругой стала дочь Дмитрия Жидимирича, боярина Михаила Ярославича ([17, стб. 529]; см. также: [18, с.315–316]).

Дополнительным доводом в пользу сохранения взаимоотношений между владеющим еще, вероятно, отчинными и дединными землями в ростовском Белозерье Федором и утратившим великое княжение Михаилом даже и после событий 1317 г. оказывается важное наблюдение В.А. Кучкина: согласно договору Юрия Даниловича и Новгорода с Михаилом Ярославичем февраля 1318 г. на Михаила возлагалась обязанность «Вологдѣ по старому рубежю рубежь дати», а также вернуть под новгородскую власть села, купленные в Вологде вдовой великого князя Андрея – происходящей из ростовского дома княгиней Василисой [12, с.336; см. также: там же, c.58–59]. Тот факт, что вновь выступивший в начале 1318 г. с оружием против тверского князя Новгород в союзе с Юрием не мог самостоятельно восстановить контроль над Вологдой, которую от основной новгородской территории отделяли именно белозерские земли (будущие «белозерщины», вкупе с «ростовщинами» впоследствии становящиеся предметом великокняжеско-новгородских конфликтов конца XIV–XV вв.), подкрепляет вывод о том, что владельцы Белозерья как прежде, так даже и к этому моменту по-прежнему подчинялись не Юрию Даниловичу, а его сопернику.

6. НПЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 641 с.

12. Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века: внешнеполитические договоры. М.: Древлехранилище, 2003. – 367 с.

14. ГВНиП. Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 408 с.

15. Насонов А.Н. Летописные памятники хранилищ Москвы (новые материалы) // Про-блемы источниковедения. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1955.– С. 243–285.

16. Кузьмин А.В. Генеалогия ростовских князей XIII – середины XIV вв. // История и культура ростовской земли. 1999. Ростов: Гос. музей-заповедник «Ростовский кремль», 2000. – С. 111–116.

17. ПСРЛ. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997.– 496 с.

18. Кузьмин А.В. На пути в Москву. Очерки генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной Руси в XIII – середине XV в. Том I. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2014.– 452 с.

Джерело: Городилин С. В. «Вси князи суждальстiи»: к вопросу о составе союзников и противников князя Михаила Ярославича в 1317 — 1318 гг. Часть. 2 // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Материалы научного семинара. Вып. 13. Тверь, 2020.

Ж. 1): NN, дочь Ильбассара (Ильбасмыша), сына хана Тохты.

Ж.: 2): NN ДМИТРИЕВНА, дочь тверского (по др. св. новгородского) боярина Дмитрия Жидимирича.

4/3. КН. РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (1339)

— младший сын Михаила Глебовича, по данным сфрагистики, являлся новгородским наместником кн. Юрия Даниловича Московского. С его смертью Белозерское княжество разделилось на две части; старший сын Фёдор получил Белозерск, а Василий — Сугорье (Сугорское княжество) (несколько волостей в разных частях княжества).по прозвищу «Романчук» (? — 1339?) — князь Белозерский (1314—1339?).Сын князя Михаила Глебовича. Получил в правление Белозерское княжество в зрелом возрасте после смерти своего брата Фёдора Михайловича. Белозерскиекнязья в 30‑х годах XIV в. выступают перед нами как активные участники политической борьбы. В этой борьбе белозерский князь Роман Михайлович занимал враждебную по отношению к Калите позицию и являлся союзником тверского князя Александра Михайловича. Политическая ориентация белозерского князя может быть определена из летописного известия о совместной поездке в 1339 г. русских князей в Орду к хану Узбеку. Вместе с Александром Михайловичем князем Тверским и Василием Давидовичем князем Ярославским в Орду едет и князь Роман Белозерский. Этот вызов русских князей был делом Ивана Калиты, который ловко подставил под удар татарской силы своего соперника князя Тверского, погибшего, как известно, тогда в Орде. Князь Роман, возможно, погиб тогда же в Орде. С. М. Соловьёв высказал догадку, что при нём именно Белозерский удел был куплен Иваном Калитою на таких условиях, которые до известного времени оставляли за князьями Белозерскими права князей самостоятельных.

От брака с неизвестною он имел двух сыновей: Фёдора и Василия, с которыми начал дробиться Белозерский удел.

XV генерация от Рюрика.

8/5. КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ СОГОРСКИЙ

старший сын Федора Михайловича Глебовича.

Древнейший текст родословной белозерских князей содержащийся в Типографской летописи23 отмечает: «А се отъ Ростовскаго Василка Белозерстии князи: Васильковичь Глебъ; Глебовичь Михайло; Михайловичь Феодоръ; Феодоровичь Василей Сегорски. Того сынъ Юрьи Белоселский»24. Родственная данному источнику по составу Ермолинская летопись подчеркивает, что «Феодоровичь Василеи», как и его сын Юрий, был «князь Белозерскы»25. Достоверность сведений росписи, находящейся в составе Типографской, Ермолинской, Архивской и Воскресенской летописях, отличной от Румянцевской и Патриаршей редакций родословных книг, подтверждается в Ростовском Соборном Синодике. Согласно этому источнику «вечная память» отмечалась князьям «Михаилу Глебовичю, Феодору Михаиловичю, Василию Феодоровичю, Юрию Василиевичю, Роману Михаиловичю, Семену Василиевичю, Юрию Ивановичю Белозерьскимъ«26.

Получил в удел часть Белозерья (не менее десяти волостей в разных районах княжества), которая затем была разделена между его четыремя сыновьями Юрием Белосельским, Афанасием Шелешпальским, Семеном Согорским и Иваном Карагаломским. Реконструировав состав земельных владений детей Василия Согорского, мы можем предположительно восстановить границы его удела. Он состоял из позднейших Андомской, Белосельской, Вадбольской, Дябринской, Карголомской, Кемской, Согорской, Углецы Константиновой и Ухтомской волостей. Согорский удел был разделен на три части, расположенных на периферии Белозерского княжества. Все главные транспортные артерии, включая водные пути (Шексну, Ковжу, Суду), волоки (волок на Ковже и Волочек Славенский) и торговые центры (г. Белоозеро, торг на Угле) были в руках старшего белозерского князя. Явная диспропорция в наделении земельными владениями белозерских князей младшей линии, разбросанность и более слабое развитие экономики, вероятно должны были сдерживать их сепаратистские устремления. Экономическая и политическая слабость младшей ветви белозерских князей позволила московским князьям, вероятно, без особых усилий включить Белозерское княжество в состав своих владений в конце XIV в. Вполне естественно, что после этого белозерские князья младшей линии переходят на службу князьям Московского дома. В конце XIV-начале XV в. действовали дети Василия Федоровича, которые зафиксированы в источниках уже в качестве подчиненных, вероятно служилых, князей Василия I и его брата Андрея Дмитриевича. В 1398 г. при нападении новгородцев на Белоозеро упоминаются не названные по имени «белозерские князи», оборонявшие город вместе с воеводами великого князя. Скорее всего, это были дети князя Василия Федоровича Согорского.

КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ КОПОРСКИЙ (* ..., 1363, † ...)

В летописная запись за 1363 г. В ней говорится, что новый ярлык на великое княжение нижегородско-суздальскому князю Дмитрию Константиновичу «изъ Муротовы Орды» во Владимир привез «князь Иванъ Белозерець»27. Происхождение этого князя пока остается под знаком вопроса. С одной стороны в нем можно видеть сына Федора Романовича, а с другой — младшего брата Василия Согорского, упомянутого в Череповецком синодике28.

6/4. КН. ФЁДОР РОМАНОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ (* ..., 1375, †1380)

князь Белозерский (1339—1380), старший сын князя Романа Михайловича, вассал Ивана Даниловича Калиты и кн. Дмитрия Ивановича Донского.

Как вассал московских князей в 1375 году в числе других удельных князей принимал участие в походе Великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского против Твери. В 1380 году, вместе с сыном Иваном, принимал участие в Куликовской битве, где оба были убиты.

Его вдова, Федосья, в периоду между 1380 и 1384 гг. продала земели в волости Волочок (Волок Словенский)29. Датировать купчую можно установив личность покупателя земель на Волочке. Скорее всего, им был новгородский посадник Андрей Захарьинич6 упоминаемый в источниках с 1359 по 1384 г. В 1388 г. должность посадника занимает уже его брат Есиф. В. Л. Янин относит смерть Андреяна Захарьинича к 1384 г.30.

Федосью отожествляют с одной из младших детей великого князя Ивана Даниловича («меншие дети» его духовной). В своем завещании Иван Калита распорядился передать «меншим детем своим Марьи же Федосьи» ожерелья31. Кроме того, его вдова с меньшими детьми (под которыми, видимо, подразумевались Мария и Федосья) получала во владение несколько волостей и сел в Московском княжестве. По завещанию Ивана Красного неназванная по имени дочь княгини Ульяны (вдовы Ивана Калиты) «по ее (Ульяны – А.Г.) жывоте» должна была получить села Сурожик и Лучинское32. По завещанию Донского Сурожик передавалось Юрию Звенигородскому33, а Лучинское Андрею Можайскому34. Однако ок. 1390 г. Юрий Звенигородский заявлял, что его благословил его отец князь великий Звенигородом с волостми, и Сурожиком и Лучинским и Галичем с волостми и с селы» 35, а в завещании утверждал, что Лучинское, Сурожик и Шепково он имал у свеого брата Константина36. Об этих же владениях говорится в докончании Василия II и Юрия Звенигородского – Юрий отступился от них в пользу племянника37. Таким образом, к 1389 г. эти села уже не принадлежали младшей дочери Ивана Калиты.

Федосья и Мария были дочерьми великого князя от второго брака с княгиней Ульяной, причем Федосья, вероятно, была младше Марии, поскольку в завещании отца называется после нее. Первая жена Ивана Калиты «княгиня Иоанова Олена» умерла в 1331 г.38. Следовательно Мария и Федосья родились между 1332 и 1340 гг. В 1339 г. обе княжны были еще малы и оставались под опекой матери. В 1359 г. Федосья, оставшаяся единственной дочерью Ульяны должна была после смерти матери получить часть ее опричнины – села Сурожик и Лучинское. Однако в 1389 г. эти села фигурирую уже как владения ее племянника Дмитрия Донского, которые он передал своим сыновьям Юрию и Андрею. Прямых свидетельств тождества младшей дочери Ивана Калиты и белозерской княгини нет, тем не менее.

Вероятная матримониальная связь Феодосии, тетки Дм. Ив.Московского, и кн. Федора Романовича облегчали для московского князя задачу присоединения белозерских владений погибшего Федора. В результате повторной правовой санкции Ордой Белозерской «купли Калиты» в 1389 г. вел. кн. Дмитрий Иванович завещает этот край своему третьему сыну, кн. Андрею Дмитриевичу Можайскому. В состав его владений, помимо двух Белозерских городков, были включены волости Вольское, Шаготь, Милолюбский ез. За вдовой кн. Федора Романовича Федосьей в пожизненном владении, так называемая вдовья опричнина, оставались волости Суда, Колашна, Рукина Слободка, Федосьин Городок, Волочек Славенский. Передача ее великому князю и его жене (причем, в конечном счете, владелицей всех пяти волостей должна была стать только великая княгиня) – это защита от претензий возможных наследников мужа Федосьи, а так же гарантия пожизненного сохранения этих земель за ней самой. После ее смерти они должны были перейти к жене Дм. Донского, кнг. Евдокии39.

Другое положение духовной Дмитрия Донского – распоряжение о передаче после смерти Федосьи ее опричнины в управление Евдокии Дмитриевны – так же было выполнено. Хотя ни подлинников, ни списков грамот великой княгини на владения в Белозерье не сохранилось, в жалованной грамоте белозерского князя Михаила Андреевича от 1473 г. имеется прямое свидетельство ее распоряжения землями на Белоозере. Применительно к старинной вотчине Кириллова монастыря в Федосьином Городке в этой жалованной грамоте говорится: «Дала баба моя великая княгини Овдотья в дом святей Богородице и игумену Кириллу село Сандыровское, и с лесы, и с пожнями, да пустоши поженки Ворсинские»40. Это пожалование должно относится к периоду между 1397 г. (дата основания Кириллова монастыря условна) и 1407 г. (год смерти Евдокии Дмитриевны). Скончалась Федосья между 1389 и 1407 гг., а ее опричнина после этого перешла во владение вдовы Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны.

В число территорий, подчиненных старшему Белозерскому князю Федору Романовичу, входили не только волости, перечисленные в духовной Дмитрия Донского (опричнина княгини Феодосьи): Суда, Колашна, Городок, Волочек и Слободка, но и земли, принадлежавшие нетитулованным вотчинникам (Монастыревым, Хромым, Лихаревым и др.). Они включали северо-восточное и центральное Белозерье. Под юрисдикцией старших белозерских князей, а затем удельных князей московского дома, вероятно, также находились такие волости как Луковесь, Арбужевесь, Череповесь, Угла.

Предположительно именно жена Федора Романовича Федосья фигурирует в родословной легенде белозерских вотчинников Монастыревых с именем Феодора: «... И княгиня Настасья внука своего князя Олександра взяла к собе, а купила вотчину

на Белеозере у сестры своей у княгини у Феодоры у Белозерские и у ее детей, у Федора да у Романа, а дала внуку своему князю Олександру. А сама княгиня Настасья постриглася, а внука своего князя Олександра вскормила у себя в монастыре и потому прозвали его князь Александр Монастырь». Княгиня Настасья по сюжету родословца являлась дочерью великого князя и женою князя Василия Давыдовича Ярославского41. Из летописей известно, что Ярославский князь был женат на Еадокии, дочери Ивана Калиты. Все нестыковки родословца можно объяснить поздним происхождением родословной легенды Монастыревых и, соответственно, версии о родственных связях упоминаемой в ней белозерской княгини, а также включением в родословце нескольких генеалогических сюжетов42.

∞, КНЖ. ФЕДОСЬЯ (*1330‑е, †1389/1407), предположительно дочь Ивана Даниловича Калиты.

XVI генерация от Рюрика.

10/8. КН. ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ

Сын Василия Федоровича [Василия Романовича?], белозерский наместник князя Андрея Дмитриевича Можайского, получившего в 1389 г. в удел Белозерское княжество. Юрий Васильевич в Ростовском летописном своде XV в. и Типографской летописи назван Белосельским, то, скорее всего именно он был первым владельцем пошехонской волости Белое село и дал фамилию Белосельский своим потомкам.

Древнейший текст родословной белозерских князей содержащийся в Типографской летописи43 отмечает: «А се отъ Ростовскаго Василка Белозерстии князи: Васильковичь Глебъ; Глебовичь Михайло; Михайловичь Феодоръ; Феодоровичь Василей Сегорски. Того сынъ Юрьи Белоселский»44. Родственная данному источнику по составу Ермолинская летопись подчеркивает, что «Феодоровичь Василеи», как и его сын Юрий, был «князь Белозерскы»45.

К концу XIV в. белозерские князья были так зависимы от Москвы и политически неустойчивы, что переход Белоозера во владение Андрея Дмитриевича не вызвал никаких заметных потрясений. После гибели Федора Белозерский удел достался сыну Василия, Юрию. Юрий Васильевич правил Белоозером до того времени, как этот удел духовной Донского передан был в руки Андрея Дмитриевича. Андрей Дмитриевич по духовной грамоте отца получает Белоозеро со всеми волостями, т. е. в руки этого князя попадает вся территория Белозерского княжения, за исключением 5 волостей, которые остались в распоряжении княгини Федосьи. Вся верховная власть переходит в руки нового московского князя. Прежние самостоятельные князья белозерские переходят на положение служилых князей Москвы. После 1389 г. Юрий Васильевич стал наместником князя Андрея. Следовательно, он был первым наместником Белоозера. А отсюда следует, что деятельность Юрия как наместника падает на последние десятилетия XIV в. и на первые десятилетия XV в. Юрий через своих тиунов ведал делами Белоозера. Права его были не больше, чем у любого княжеского наместника. До нас дошло несколько купчих грамот игумена Кирилла, которые составлены с доклада тиунам князя Юрия Васильевича 46. В последнем случае Кирилл покупает землю «доложа сына Юрьева наместнича Давыда». У Юрия Васильевича был сын Давид 47.

Во владении Юрия находилась вся западная часть Белоозера — Белое Село, Андома и Вадбал. Это видно из того, где размещаются его потомки. Сын Юрия, Андрей, владеет Андогою. Но уже в XV в. его владения распадаются на 2 удела: Андожским князем становится Михаил Андреевич, а его брат, Иван Андреевич, получает Вадбальскую волость и дает начало князьям Вадбальским. От внука Юрия Васильевича, Федора Романовича, идет род Белосельских, получивший это название от селения Белое Село в южной части Пошехонья, которым владел их предок. Его братья Афанасий Васильевич владел Шелешпалом, Углецой и Дябрином, Семен Васильевич — Согорзой и Кемой, а Иван Васильевич — Карголомой и Ухтомой. Подчеркнем, что владения каждого из Васильевичей состояли из двух частей, одна из которых находилась на севере, собственно в Белозерье: Андома, Вадбал, Карголома и Кема, а другая — на юге княжества, в Пошехонье: Белое Село, Дябрино, Согорза, Ухтома, Углеца, Шелешпаль, причем южный блок волостей образовывал единый территориальный комплекс. Необходимо отметить, что старшие внуки Василия Согорского получали вотчины в Пошехонье, а младшие — в Белозерье.

11/8. КН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕЛЕШПАЛЬСКИЙ Шелешпальские, Угольские, Калитины

князь Шелешпальский, жил в начале XV века.Особой Шелешпальской волости в XVII в. не существовало, но территория где располагались родовые вотчины Шелешпальских в XVI в. называлась «Шелешпали». Находились эти земли по верхнему течению р. Ухтомы, выше владений Ухтомских, при впадении в Ухтому речки Шелекши, по которой, вероятно, местность и получила свое название. В актах географические ориентиры этой местности звучат как «людчик шелешпалький», «шелешпальские межи», «в Шелешпалех» [АЮ. №152. С. 171, № 263. С. 275, 276.]. О землевладении здесь нетитулованных феодалов до конца XVI в. сведения отсутствуют. Скорее всего, Шелешпальские, как другие их родичи, владели в этом районе всеми землями. Это также относится и к младшей ветви Шелешпальских – князьям Угольским, владевшим волостью Углеца Константинова.[АЮ. № 106. С. 139.].

Скорее всего, в первом десятилетии XV в. имена Афанасия Шелешпальского и Ивана Карголомского чеканились на серии монет удельного Можайского и Белозерского князя Андрея Дмитриевича. Есть сведения, что имя «Аөонасiя» Шелешпальского было указано в синодике Черéповского Воскресенского монастыря в ряду Белозерских князей и княгинь 48.

12/8. КН. СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ СОГОРСКИЙ

князь Кемско-Сугорский и Кемский; жил в начале XV в. При дроблении, после смерти отца, Согорского удела получил две крупные волости: Согорзу и Кему. Стал родоначальником князей Согорских и Кемских. Благодаря значительным земельным владениям эти фамилии в XVI в. были самыми богатыми из всех Белозерских князей.

13/8. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КАРГОЛОМСКИЙ

князь Карголомский и Ухтомский. При разделе Белозерского удела, после смерти отца, получил во владение село Карголом, волость которого тянулась на восток по берегу Белого озера, выше впадения реки Шексны, и Ухтомскую волость. Известен только по родословным. Жил в XIV и XV вв.Скорее всего, в первом десятилетии XV в. имена Афанасия Шелешпальского и Ивана Карголомского чеканились на серии монет удельного Можайского и Белозерского князя Андрея Дмитриевича. его жена — «княгиня Иванова Карголомьская» была исцелена самим Кириллом Белозерским.

Родовые владения Карголомских располагались в волости Карголома, на территории которой находился город Белоозеро. Известны вклады Карголомских в Кирилло-Белозерский монастырь деревнями, расположенными в этой волости («в своей отчине в Карголоме» АСЭИ. Т. II. № 114. С. 71, № 210. С. 136, № 225. С. 146–147., в нескольких документах в Карголоме упоминаются межи князей Карголомских с соседними землевладельцами. 49.

Жена: N упоминается в житии Кирилла Белозерского.

14/8. КН. КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

жил в XIV—XV вв. Известен только по родословным, причём не по всем.

15/9. КН. КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ И ДЯБРИНСКИЙ

сын Ивана Федоровича Михайловича. Служил Новгороду; князь Белозерский — новгородский военачальник, сын княжича Ивана Фёдоровича, внук владетельного Белозерского князя Фёдора Романовича, погибших в Куликовской битве. Прямой наследник, после дяди Юрия Васильевича, Белозерского княжества, если бы последний не был отобран у белозерских князей Дмитрием Донским. Не желая подчиняться Москве, ушёл в 1393 году в Новгород, который легко открывал доступ служилым князьям, назначая им в управление города и волости и требуя от них лишь защиты города в минуту опасности. В том же году, во время войны великого князя Московского Василия Дмитриевича с Новгородом, со стороны последнего, вместе с князем литовским Романом, сражался «с охвочею ратью» и князь Константин, принимая участие во взятии Кличенаи Устюжны и в сожжении Устюга и Белозерска. В 1394 году новгородцы с князем Романом Литовским и князем Константином пришли ко Пскову ратью и «в заезде между ними и псковичами произошёл бой, после чего новгородцы ушли от Пскова в розмирьи». В 1395 году князь Константин разбил шведов, пришедших к новому городку Яму. Через год, во время нападения немцев на Корельскую и Колыванскую земли, он преследовал их, но не нагнал: поймал только одного языка и прислал его в Новгород. В 1408 году перешёл на службу во Псков, по всей вероятности, для оказания помощи в бывшей тогда войне псковичей с немцами и литовцами, но в том же году «Князь Константин Белозерский, — говорит Псковская летопись, — выеха вон из Пскова, а не учинив помощи никоея же».

Когда и где умер он — неизвестно. Родословные считают его бездетным.

В лето 6901 (1393). Князь великий Василей Дмитреевичь в брани бысть с новогородцы... И взял у Новагорода пригороды, Торжек с волостми, и Волок Ламский, и Вологду, и иных волостей много повоева и возвратися во своа с многим богатством. Потом же новгородцы с князем Романом Литовским събраша рать многу, и со князем Констянтином Васильевичем Белозерским в велицей силе поидоша на великого князя Василия Дмитреевича и взяша город Кличен и Устюжну. А из Заволочья собрашася мнози новогородцы и, шедше во мнозех насадех и ушкуех, взяша град Устюг и огнем пожгоша, и церковь соборную разграбиша, много казны, злата и сребра поимаша и иконы ободраша. И стояше ту месяць, воююще, и люди, из лесов выводяще, мучиху и вся имениа их, кто где ни похоронил, поимаша, и вся волости и села пусты сотвориша, людии же и скот и все зажитие попровадиша на низ по Двине. Такоже и тогда Белоозеро, град и села, и волости повоеваша и сотвориша ему, яко и Устюгу... Прииде князь Констянтин Васильевичь Белозерский в Новгород и приаша его новгородцы с честию (19). (ПСРЛ. Т. XI. С. 154–155; НПЛ. С. 385–386)

В лето 6903 (1395). Приходиша к Новугороду немцы свея ратью к Яме ‑городу, 15 тысящь, и князь Костянтин Василиевичь Белозерский с новогородцы поиде противу им. И бысть бой, и поможе Бог князю Констянтину Василиевичю иных изби, а инии избежашя. И възвратися в Великий Новъгород со многым полоном и с корыстию; новогородцы же усретоша его радостне. (ПСРЛ. Т. XI. С. 157; НПЛ. С. 387)

В лето 6904 (1396). Пришедше немцы в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста, Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтин с Корелою гнася по них и язык изима и присла в Новъгород. (НПЛ. С. 387; ПСРЛ. Т. XI. С. 163)

Здесь и далее в Никоновской (Патриаршей) летописи отмечается служилый князь Новгорода Константин Васильевич Белозерский. В аналогичной записи под 1393 годом в Новгородской IV летописи тот же князь именуется Константином Ивановичем Белозерским (ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. Вып. 2. С. 373–374). Исходя из этого, В. Л. Янин, вслед за А. В. Экземплярским, считает Константина Белозерского сыном Ивана Федоровича, погибшего вместе с отцом Федором Романовичем Белозерским в Куликовской битве (Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981. С. 219–220,223–226).

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ

сын Ивана Федоровича Михайловича. Записан в Ростовском Соборном Синодике. Согласно этому источнику «вечная память» отмечалась князьям «Михаилу Глебовичю, Феодору Михаиловичю, Василию Феодоровичю, Юрию Василиевичю, Роману Михаиловичю, Семену Василиевичю, Юрию Ивановичю Белозерьскимъ«50.

В древнейшим актам Кирилло-Белозерского монастыря, составленным еще при жизни основателя обители Кирилла Белозерского и датируемым 1397–1408 гг., в качестве наместника сына Дмитрия Донского князя Андрея Дмитриевича упоминается князь Юрий Васильевич Белозерский356. В одном из подобных актов встречается фраза: «Доложа тиуна княжь Юрьева Ивановича...»357 Не зная, кем был упомянутый здесь князь Юрий Иванович, и поскольку сама грамота дошла лишь в позднейшем списке, ее издатели предположили, что в данном случае произошла описка и текст фразы следует читать: «Доложа тиуна княж Юрьева Ивана Львова», как это мы видим в двух предыдущих актах358. Но ошибки здесь нет, и указание грамоты на князя Юрия Ивановича следует соотнести с упоминаемым синодиками князем Юрием Ивановичем (№ 10 нашей родословной).

КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ

9/6. КН. ИВАН ФЁДОРОВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ († 8.9.1380)

княжич Белозерский. Сын князя Фёдора Романовича и Феодосии, дочери Ивана Калиты. Родился в 1350 году. Ходил с ним на Тверь в 1375 году и вместе со своим отцом умер геройской смертью на Куликовском поле 8 сентября 1380 года. Князя Ивана, как проведшего всю жизнь при отце, нельзя считать отдельным, самостоятельным Белозерским князем. Родословцы называют князя Ивана Федоровича бездетным и более того особо подчеркивают, что от «това род не пошел»

Пресечение в 1380 г. старшей ветви белозерских князей привело к включению Белозерья в состав наследственных владений Московской династии. В руках Дмитрия Донского оказались земли старшего белозерского князя, а через некоторое время и вдовий удел княгини Феодосьи. Несмотря на это, внутренняя структура Белозерского княжества не претерпела существенных изменений, а бслозерские князья младшей линии сохранили за собой свои прежние владения и внутреннюю автономию. Их высокий статус в конце XIV — начале XV в. очевиден.

Погиб вместе с отцом на Куликовом поле.

XVII генерация от Рюрика.

КН. ДАВИД ЮРЬЕВИЧ БЕЛОЗЕРСКИЙ

Упомянут в одном из актов начала XV в. как сын наместнич, с доклада которому Кирилл Белозерский купил небольшую вотчину; по родословным бездетен, неизвестны его потомки и по другим источника.

КН. РОМАН ЮРЬЕВИЧ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ ⇨ князья Белосельские

Известен только по родословным. О землевладении Белосельских в XV в., до их испомещения в Новгородской земле, прямые сведения отсутствуют. В завещании Ивана III прямо указывается, что в составе пошехонских владений его матери великой княгини Марии Ярославны находилась и волость Белое Село16. Следовательно, не позднее 1485 г. (а возможно, и 1473 г.) Белосельские вотчин в этой волости не имели. Учитывая, что в 1480‑х гг. Белосельские находятся на службе у Ивана Салтыка Травина можно предположить, что они владели Белым Селом в первой половине XV в., а затем, в 1450–1480‑е гг. потеряли вотчины и опустились по социальной лестнице до вассалов боярина. Скорее всего, потеря вотчин произошла в результате опалы (вряд ли в рассматриваемом случае Мария Ярославна купила волость). Причиной опалы могло быть участие Белосельских в феодальной войне на стороне противников Василия II или же опала на отдельных членов двора Ивана Андреевича Можайского после его бегства в Литву.

КН. АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ АНДОЖСКИЙ

Стал родоначальником князей Андомских. Именование в родословцах Андожскими Михаила и Семена Андреевичей позволяет предположить, что первым фамилию Андожский носил их отец князь Андрей Юрьевич. Подтверждение этому мы находим в Ростовском соборном синодике, где Андрей Юрьевич записан под фамилией Андожский 51. Из отцовского удела князь Андрей получил земли по реке Андоге и Вадбольскую волость. Родовым гнездом Андомских можно считать Андомскую волость, расположенную при слиянии рек Андога и Суда. Прямое указание на владение Андомскими вотчинами в этой волости имеется в книге езовых и оброчных волостей Белозерского уезда 1585 г. где говорится о вотчинах князей Ивана Васильевича Меньшого и его племянника Андрея Ивановича Андомских 52. Уже в середине XVI в. значительная часть Андомской волости попала в руки князей Кривоборских, точнее Ивана Александровича Кривоборского, который завещал свою вотчину пятерым сыновьям. Часть вотчины Ивановичи передали в Троице-Сергиев монастырь (Троицкие Танищи), а часть – в Кирилло-Белозерский (Кирилловские Танищи). Кроме того, дочь одного из братьев получила в приданое село Андугу в Белозерском уезде 53.

КН. ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ ШЕЛЕШПАЛЬСКИЙ

КН. ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ СОГОРСКИЙ

князь Сугорский. Известен только по родословным.

КН. ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ ДУРАК СОГОРСКИЙ

князь Сугорский. После смерти отца был одним из владетелей Сугорской половины Белозерского удела. Известен только по родословным, которые считают его бездетным.

КН. ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ СОГОРСКИЙ

князь Сугорский. Жил в XV веке; известен только по родословным.

1. КН. ДАВЫД СЕМЁНОВИЧ КЕМСКИЙ (1447, †1474/86)

князь Кемский, сын князя Семена Васильевича, князя Кемско-Сугорского, жил в ХІV—ХV вв. был наместником Михаила Андреевича около 1435–1447 годов 54.

Князья Кемские владели территорией под названием Кема, расположенной в бассейне реки Кемы, впадающей с северо-запада в Белое озеро. После смерти отца получил, с братом Константином, Кемскую волость Белозерского уезда; но Константин вскоре оставил мирскую жизнь для монашеской келии, — и князь Давид стал единоличным владетелем волости. От брака с Феодосией, известной только по имени, он имел 5 сыновей: Александра, Ивана, Афанасия Фуника (что является не прозвищем, а скорее уменьшительным именем от Афанасия), Юрия и Феодора. Дети князя Давыда Семеновича после его смерти поделились «вотчиною отца своего, княжью Давыдовою, Кемою». Судя по сохранившимся актам владениями Давыдовичей исчерпывалось все феодальное землевладение в Кеме. Детальную реконструкцию землевладения Кемских во второй половине XV-XVI вв. позволяет осуществить большой комплекс актов (более 60 номеров), сохранившийся большей частью в составе архива Кирилло-Белозерского монастыря. Первый крупный комплекс документов связан с разделом во второй половине 1470‑х – начале 1480‑х гг. вотчины князя Давыда Семеновича между пятью сыновьями и женой. Текстуально известны три деловые и межевая грамоты, составленные Давыдовичами, а еще два-три документа, вероятно не сохранились. Такое количество актов связано с довольно необычной схемой раздела вотчины. По первой деловой вотчина разделялась на две равные части (Ильинскую и Никольскую стороны), каждая из которых доставалась трем наследникам. Дальше уже каждая половина Кемы делилась между тремя ее владельцами. Причем, деловые могли быть как трехсторонними, так и двухсторонними. В первой деловой прописано традиционное положение вдовой княгини. Она получала равное с детьми земельное обеспечение и должна была поделить между ними оставшееся движимое и недвижимое имущество мужа. В этой же деловой, была заложена основа земельной политики всех представителей рода на протяжении четырех поколений: «А которому нашему брату будет не до земли, ино ему мимо свою братью не продати, ни менити, ни дати никому» 55.

Жена: ФЕОДОСЬЯ (1474/86) 56

КН. КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ КЕМСКИЙ

вотч.-Белоозеро‑у. <был в чернцах> бездетн. 2С:Сем. князь Кемский (колено VIII, от Рюрика ХVII), сын князя Семена Васильевича, князя Кемско-Сугорского. После смерти отца, вместе с братом Давидом получил во владение Кемскую волость, но вскоре оставил мирскую жизнь для монашеской келии 57.

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНОВИЧ УХТОМСКИЙ ⇨князья Ухтомские

владетель Ухтомской волости. В нижнем и среднем течении пошехонской реки Ухтомы, левого притока Согожи, в XVII в. располагалась Ухтомская волость, но в XVI в. и, вероятно, ранее эта местность обозначалась даже самими Ухтомскими довольно размыто: «в Пошехонье на Ухтоме» [АЮ № 241. С. 263, № 242. С. 264.]. Владения Ухтомских в этой местности (от впадения Ухтомы в Согожу до впадения в Ухтому речки Шелекши) восстанавливаются по актам конца XV-XVI вв. (более 40 номеров). Судя по ним, Ухтомские «в Пошехонье на Ухтоме», как и Кемские в Кеме первоначально обладали всеми землями на этой территории.

Под 1464 г. существует уникальное известие Летописи Авраамки. в ней сообщается: «Того же лета прияша новгородци князя Ивана Ивановича Белозерьскаго» ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. Стб. 218. Более точных сведений об этом новгородском служилом князе в летописи не сообщается. В других летописных сводах он тоже вроде бы не фигурирует. Ясно только, что Иван Иванович действовал в середине XV в., принадлежал к роду Белозерских князей и мог позволить себе сменить адрес службы. Необходимо особо отметить, что данное известие находится в той части летописи, которая охватывает 1446–1469 гг. и содержит ряд уникальных новгородских и псковских известий. Филиграни бумаги этой части летописи относятся в основном к 1460‑м гг. 58. Следовательно, известие о принятии в Новгороде князя Ивана Белозерского синхронно составлению летописи и к нему можно отнестись с полным доверием. Кто же такой этот таинственный Иван Иванович Белозерский? За XV в. в родословной Белозерских князей удается обнаружить три персоналии с таким именем и отчеством. Первый — внук Романа Юрьевича Белосельского и, соответственно, младший двоюродный брат Гавриила Федоровича Белосельского, который в 1500 г. был новгородским помещиком 59. Следовательно, с хронологической точки зрения этот Иван Иванович не мог быть служилым князем в 1464 г. Вторым Иваном Ивановичем был брат вологодского дьяка Иван Волк Ухтомский, действовавший с 1480‑х гг. по начало XVI в. (см. ниже) и по хронологическим соображениях также не подходящий на кандидатуру новгородского служилого князя 1464 г. Третьим Иваном Ивановичем был отец Ивана Волка и самый младший внук Василия Согорского. В этом случае хронология жизни ближайших родственников Ивана Ухтомского показывает, что он вполне мог действовать в 1464 г.Его отец — Иван Каргаломский, действует в 1420‑х гг., мать упоминается в житии Кирилла Белозерского, старший брат Федор действует в 1440‑х гг., племянник Федор упоминается с 1470-го г., а дети — с 1469 и 1471 гг.. Именование Ивана Ивановича в летописи под родовым прозванием (Белозерский), а не по владению (Ухтомский), вероятно, объясняются своеобразной манерой автора этой части летописи Авраамки. Например, другого новгородского служилого князя, действующего в это время, Василия Васильевича Гребенку Шуйского, он именует то Василием Васильевичем Низовским, то Василием Васильевичем Новгородским.

КН. ФЕДОР ИВАНОВИЧ КАРГОЛОМСКИЙ

владетель Карголомской волости. Князь Федор Иванович Карголомский дал в Кириллов монастырь игумену Касьяну (1448—1469) «деревню Илейцыно в своей вотчине, в Карголоме, и с судом и с данью».1 Позднее «по князя своего слову князь Федора Ивановича. . . Княгиня Настасья с своими детьми с Иваном да с Филипом дала . . . в Кириллов монастырь деревню Демидовскую».2 Упомянутый в последней данной грамоте сын Настасьи Иван Федорович дал игумену Игнатью (1471—1475) «по своих радителех» деревню Сырнево «с судом и з данью и с всеми пошлинами».3 Судя по отводной грамоте 1482 г., все эти деревни находились рядом друг с другом и примыкали с востока к городу Белозерску. Можно, следовательно, полагать, что вотчина князей Карголомских не охватывала всего бывшего Карголом-ского удела. К 1482 г. вотчина князей Карголомских на берегу Белого озера уже, очевидно, не существовала. Это предположение основано на том, что в отводной грамоте 1482 г. монастырская земля нигде не сходилась с землями князей Карголомских. Наоборот, из отводной грамоты видно, что в бывшем Карголомском уделе были деревни Ферапонтова монастыря, Никитского монастыря, а также деревни великого князя, т. е. черные земли.

Жена: НАСТАСЬЯ.

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

XVIII генерация от Рюрика.

КН. ФЁДОР РОМАНОВИЧ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ

Известен только по родословным. Жил в XV в.

КН. ИВАН РОМАНОВИЧ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ

по уделу князь Белосельский; жил в XV в. Известен только по родословным; бездетен.

КН. ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ

жил в XV веке. Известен только по родословным; бездетен.

КН. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ШЕЛЕШПАЛЬСКИЙ

О деятельности первых трех поколений князей Шелешпанских никакой информации нет. Хотя, возможно, Юрий Иванович, названный белозерским наместником Андрея Дмитриевича в акте 1397–1410 годов, и есть Юрий Иванович Шелешпанский, родоначальник старшей ветви рода. Но, как справедливо заметили издатели этого документа, наиболее вероятно, что здесь должно значиться не «тиуна княж Юрьева Ивановича», а «тиуна княж Юрьева Ивана Львова», где князь Юрий — это Юрий Васильевич Согорский. Дату смерти князя Юрия позволяет установить Синодик: «...преставися княже Андреев отец Юрьевича Шелешпалъского князь Юръи месяца июля в 31 день». первоначальное распределение вотчин между сыновьями Юрия Ивановича (учитывая их старшинство по родословной росписи), скорее всего, выглядело следующим обра

зом. Крутое принадлежало Андрею, Кукобой — Василию, Гридинское — Геласию, Всехсвятское — Федору, а Поляниново —

Афанасию. Двое братьев не оставили потомства, и их вотчины были проданы. Вотчину Геласия выкупил Давыд Семенович

Кемский, а Василия — его старший брат Андрей Шило. Он же, вероятно, приобрел и часть вотчины младшего из братьев —

Афанасия.

КН. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ СУДНИЦА УГОЛЬСКИЙ († до 1470)

Видимо служил вологодскому князю Андрею Меньшому. В своем завещании он приказал свою жену и сына Константина “ своему государю князю Ондрею Васильевичу”. Умер до февраля 1470 г.

Жена: МАРИЯ (1470) в 1470 вдова

КН. ИВАН ЧЕЛЯДНЯ ИВАНОВИЧ ДЯБРИНСКИЙ

КН. ИВАН ФИЛЯТА ИВАНОВИЧ

Филята потомства не оставил.

КН. ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ КРИВОЙ СОГОРСКИЙ (1463,1500)

помещ.-Белоозеро‑у. С:Вл.Сем.Вас-ча

В источниках за 1460–70‑е гг. фигурирует некий «Иван Согорский». Отсутствие отчества не дает возможности с полной уверенностью выяснить, кто именно упоминается в них — сын Владимира или Дмитрия Семеновичей.В кратком списке Двинских волостей («Лета 71 марта 25»), уже принадлежавших великому князю Ивану III, говорится, что между 1460-ми — 1471 гг. «на Емьскои горе», относившейся ранее к Новгородской земле (!), «седели… Власеи Фрязинов, да князь Иван Согорскои, да Ушак Арбужевскои». [АСЭИ. Т. III. № 15. С. 31]. В духовной грамоте своего родича — князя Дмитрия Ивановича Шелешпанского, составленной до 7 февраля 1470 ., в качестве одного из свидетелей при расчете должников также упоминается Иван Согорской.

Древнейшим документом, происходящим из владельческих архивов Согорских, является разъезжая между владениями Ивана Владимировича Согорского и Ивана Волка Ивановича Ухтомского (1500–1506 гг.). Эта грамота относится к землевладению старшей ветви Согорских [Публ.: Стрельников С. В. Грамоты XV — начала XVI века из архива Кирилло-Белозерского монастыря // Русское средневековье. Сборник статей в честь профессора Ю. Г. Алексеева. М.. 2012. № 21. С. 146–147.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 177–178.] Грамота эта весьма примечательна. Дата в документе отсутствует, что сближает его с актами XV в. Не указана причина составления разъезжей, не называются соседи князей, с которыми граничили их вотчины. Речь идет только об участке границы, общей для обеих вотчин. При указании межевых знаков не упоминаются «старые», т. е. нет следов предшествующего межевания, а значит, скорее всего именно это межевание было первым для вотчин князей Ухтомских и Согорских в этом районе. В качестве послухов указаны основатели нескольких ветвей разных фамилий белозерских князей. Это князь Василий Иванович Ухтомский – брат Ивана Волка и основатель старшей ветви Ухтомских, князь Константин Дмитриевич Угольский – основатель младшей ветви Шелешпальских, князь Ахметек Иванович Согорский – основатель линии князей Ахметековых-Согорских. Писал разъезжую князь Иван Дмитриевич Согорский – двоюродный брат Ивана Владимировича. Таким образом, и участники сделки, и свидетели, и даже писец грамоты – все представители рода белозерских князей. Причем послухи представляли все пошехонские ветви рода.

КН. ИВАН ДМИТРИЕВИЧ СОГОРСКИЙ (1481)

помещ. С:Дм.Сем.Вас-ча

В источниках за 1460–70‑е гг. фигурирует некий «Иван Согорский». Отсутствие отчества не дает возможности с полной уверенностью выяснить, кто именно упоминается в них — сын Владимира или Дмитрия Семеновичей.В кратком списке Двинских волостей («Лета 71 марта 25»), уже принадлежавших великому князю Ивану III, говорится, что между 1460-ми — 1471 гг. «на Емьскои горе», относившейся ранее к Новгородской земле (!), «седели… Власеи Фрязинов, да князь Иван Согорскои, да Ушак Арбужевскои». В духовной грамоте своего родича — князя Дмитрия Ивановича Шелешпанского, составленной до 7 февраля 1470 г., в качестве одного из свидетелей при расчете должников также упоминается Иван Согорской.

Между 1481 и 1493 гг. великокняжеский судья Иван Дмитриевич Согорский произвел разъезд между вотчиной Спасо-Прилуцкого монастыря и волостной деревней в Оларевой Слободке на Вологде [Рыков Ю. Д. Новые акты Спасо-Прилуцкого монастыря XV в. // Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 43. М., 1982. № 5., с. 99]. Иван Согорский действует по поручению великого князя (именно поэтому грамота датируется временем после 1481 г.).

ок. 1500–1506 ‑писец в разъезжей кн. Ивана Владимировича Согорского и кн. Ивана Ивановича Волка Ухтомского своим землям (в Белозерском у. в Пошехонье). [Публ.: Стрельников С. В. Грамоты XV — начала XVI века из архива Кирилло-Белозерского монастыря // Русское средневековье. Сборник статей в честь профессора Ю. Г. Алексеева. М.. 2012. № 21. С. 146–147.Список: ОР РНБ. СПБ ДА. AI/17. Л. 177–178.]

Жена: АННА.

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ КЕМСКИЙ

— первый сын Давыда Семеновича Кемского и Феодосии. Пять сыновей князя Давида Семеновича — Александр, Иван, Юрий, Афанасий и Федор — поделили Кемский удел между собой, т. е. удел распался на отдельные княжеские вотчины. Сохранившиеся деловые и разводные грамоты сыновей князя Давида позволяют в общих чертах наметить контуры образовавшихся таким образом вотчин.

Около 1474–1486 гг. князья Афанасий Фуник, Иван и Юрий Давыдовичи Кемские за мать княгиню Феодосию, за брата князя Александра разделил вотчину отца князя Давыда Семеновича Кему. Первоначально владения Давида Семеновича были поделены на две части. Два сына Давида — Афанасий (Фуник) и Федор — и их мать — княгиня Федосья — взяли себе «пол Кемы Ильинскую сторону», 60 а три сына — Александр, Иван и Юрий — другую половину Кемы — «Никольскую сторону».

Земли Никольской стороны находились на правом берегу р. Кемы, а после Чердамского порога по обоим берегам 61. Центром этой части вотчины было село Никольское (карта, № 1, Ж 5). Таким образом, р. Кема представляла собою рубеж двух территориальных княжеских вотчин («половин» или «сторон»), образовавшихся в результате раздела владений князя Давида Семеновича 62. Более точно территория Никольской стороны устанавливается по данным деловой грамоты князей Александра, Ивана и Юрия Давидовичей. Получив половину владений своего отца, братья поделили ее следующим образом: князь Александр получил село Никольское (карта № 1, Ж 5), Заболотье, Ярбозеро (карта № 1, Ж 4), половину Индомана (карта, 3 4), земли по р. Кеме к Корбозеру (карта 1, 34), половину Слободы (карта 1, 33), пожни и земли до р. Вокштомы и по самой р. Вокштоме (карта 1, 3З). Имеются данные, которые показывают, что владения князя Александра были и на «Ильинской стороне». В судном деле 1511 г. указывается, что деревней Панинской, стоящей к югу от села Ильинского, владел, сын Александра — князь Григорий Александрович 63. В 1534—35 г. село Панинское принадлежало князю Матвею Григорьевичу. Тогда же земли села Панинского отводились от села Ильинского, последнее принадлежало князю (Фуникову) Семену Афанасьевичу 64. Кроме того, Александр владел землями на р.Ковже, так как именно там находился Коневский наволок, который дал в Ферапонтов монастырь потомок Александра Андрей Андреевич Кемский 65. Каждый из братьев получал, кроме того, еще пожни и покосы по р. Кеме и озерам.

Неподеленными остались земли пустые и леса — «а что земли пустые и леса, а то нам делити промеж собою полюбовно» — отмечено в деловой грамоте 66. Географические названия, приведенные в грамоте, позволяют наметить общие контуры обширных вотчин трех князей Кемских. Характерно, что при разделе вотчинники получали земли не в одной меже, а в разных местах общего целого — отцовской вотчины. Так, каждый из братьев получает часть земель в «центре» вотчины — около села Никольского. Отдельные части княжеских вотчин лежат вперемежку с вотчинами других князей.

КН. ИВАН ДАВЫДОВИЧ КЕМСКИЙ (1482,† 1500,на р.Ведроше)

— второй сын Давыда Семеновича Кемского и Феодосии; вотч.-Белоозеро‑у.,Пошехонье‑у.

Синодик Успенского собора в числе погибших в битве на Ведроши в 1500 г. называет Ивана Давыдовича Кемского 67.

Около 1474–1486 гг. князья Афанасий Фуник, Иван и Юрий Давыдовичи Кемские за мать княгиню Феодосию, за брата князя Александра разделил вотчину отца князя Давыда Семеновича Кему. Первоначально владения Давида Семеновича были поделены на две части. Два сына Давида — Афанасий (Фуник) и Федор — и их мать — княгиня Федосья — взяли себе «пол Кемы Ильинскую сторону», 68 а три сына — Александр, Иван и Юрий — другую половину Кемы — «Никольскую сторону».

Земли Никольской стороны находились на правом берегу р. Кемы, а после Чердамского порога по обоим берегам 69. Центром этой части вотчины было село Никольское (карта, № 1, Ж 5). Таким образом, р. Кема представляла собою рубеж двух территориальных княжеских вотчин («половин» или «сторон»), образовавшихся в результате раздела владений князя Давида Семеновича 70. Более точно территория Никольской стороны устанавливается по данным деловой грамоты князей Александра, Ивана и Юрия Давидовичей. Получив половину владений своего отца, братья поделили ее следующим образом: князь Александр получил село Никольское (карта № 1, Ж 5), Заболотье, Ярбозеро (карта № 1, Ж 4), половину Индомана (карта, 3 4), земли по р. Кеме к Корбозеру (карта 1, 34), половину Слободы (карта 1, 33), пожни и земли до р. Вокштомы и по самой р. Вокштоме (карта 1, 3З). Имеются данные, которые показывают, что владения князя Александра были и на «Ильинской стороне». В судном деле 1511 г. указывается, что деревней Панинской, стоящей к югу от села Ильинского, владел, сын Александра — князь Григорий Александрович 71. В 1534—35 г. село Панинское принадлежало князю Матвею Григорьевичу. Тогда же земли села Панинского отводились от села Ильинского, последнее принадлежало князю (Фуникову) Семену Афанасьевичу 72.

Во владение князя Ивана перешли деревня Калитина, граничившая с селом Никольским, и деревни вверх по р. Кеме до Чаганова порога, а также Березник с Кергозером (карта 1, Ж 5). Каждый из братьев получал, кроме того, еще пожни и покосы по р. Кеме и озерам. Тогда же, после раздела, вероятно, возникло и село Покровское. Можно полагать, что его основал князь Иван, так как к северу от села Никольского находились его земли (деревня Калитина). Во время раздела «Никольской стороны» села Покровского еще не существовало. Только этим можно объяснить факт неупоминания села Покровского в деловых грамотах князей кемских (грамоты относятся к последней четверти XV в.).

Неподеленными остались земли пустые и леса — «а что земли пустые и леса, а то нам делити промеж собою полюбовно» — отмечено в деловой грамоте 73. Географические названия, приведенные в грамоте, позволяют наметить общие контуры обширных вотчин трех князей Кемских. Характерно, что при разделе вотчинники получали земли не в одной меже, а в разных местах общего целого — отцовской вотчины. Так, каждый из братьев получает часть земель в «центре» вотчины — около села Никольского. Отдельные части княжеских вотчин лежат вперемежку с вотчинами других князей. Об этом свидетельствует разводная на вотчины названных выше князей Ивана и Юрия Кемских. По «грамоте великого князя Ивана Васильевича» разводятся «земли и леса» князя Ивана Давидовича и его трех племянников: Данила, Давида и Ивана, детей Юрия Давидовича. Развод производится в разных местностях по течению р. Кемы. Сначала — между Норьей и Березником

и Ярбозером, потом между Индоманом и Коркучем, затем отводится Корбозеро. Указанная линия развода показывает, что вотчина князя Ивана сходилась с бывшей вотчиной князя Юрия в нескольких местах 74.

Жена: УЛЬЯНА инока.

КН. АФАНАСИЙ ДАВЫДОВИЧ ФУНИК КЕМСКИЙ (1482,1511)

— третий сын Давыда Семеновича Кемского и Феодосии. В 1495 г. в разрядной документации упоминается сразу несколько представителей рода Белозерских князей. В числе сопровождавших в Литву на свадьбу с великим князем литовским Александром дочери Ивана III Елены названы Андрей Шелешпальский (постельничий), Фуник Кемский и Христианин Андомский (оба дети боярские) 75.

Около 1474–1486 гг. князья Афанасий Фуник, Иван и Юрий Давыдовичи Кемские за мать княгиню Феодосию, за брата князя Александра разделил вотчину отца князя Давыда Семеновича Кему. Первоначально владения Давида Семеновича были поделены на две части. Два сына Давида — Афанасий (Фуник) и Федор — и их мать — княгиня Федосья — взяли себе «пол Кемы Ильинскую сторону», 76 а три сына — Александр, Иван и Юрий — другую половину Кемы — «Никольскую сторону». Земли Ильинской стороны шли по левому берегу р. Кемы вверх от Белого озера до Чердамского порога. Центром этой вотчины было село Ильинское (карта № 1, Ж 5).

В 1482–1490 гг. князь Афанасий разделил Ильинскую сторону по третям с матерью и братом Федором 77. Как располагались земельные владения князей Афанасия и Федора Давидовичей и их матери на Ильинской стороне, — неизвестно. В судном деле 1508 г. указывается только, что 1/3 Ильинской стороны была за Федором (кроме того, Федор Давидович имел добавочно село Гридинское на Кодобое с 10 деревнями. Это село находилось вне Кемского княжения, в Пошехонье), 1/3 — за Афанасием, 1/3 — за Федосьей. Княгиня Федосья, кроме 1/3 Ильинской стороны, владела какими-то землями в Карголоме, т. е. тоже вне Кемского княжения 78. Материалы этого же судного дела показывают, что скоро положение братьев изменилось. Находясь в Москве, Федор Давидович продал своим трем племянникам Юрьевичам за 30 р. вотчину свою на Кодобое — село Гридинское с 10 деревнями. Причем жена его Анна лишалась прав владения, а сам он владел этим селом до смерти, Юрьевичи же обязывались не продавать вотчину из рода. Затем в 1495–1506 гг. князь Афанасий Фуник Кемский купил у брата князя Федора Кемского его удел в Кеме сельцо Доринское с деревнями (треть в Ильинской стороне Кемы) за 70 руб. 79. В результате этой сделки у Афанасия Давидовича оказалось 2/3 Ильинской стороны, вероятно и г/а Ильинской стороны, принадлежавшая матери, отошла к нему же. Таким образом он оказался единственным владельцем села Ильинского. В судном деле 1511 г. оно прямо и названо селом Афанасия Давидовича Кемского 80. Брат же его Федор, получив от продажи своих вотчин 100 р., дожил до смерти в селе Гридинском.

В родословной Морозовых был специально отмечен факт его женитьбы на наследнице одной из ветвей этого рода «А у Ивана сына не было, а была у него одна дочь за Фуником за Кемским, потому и вотчина досталося Морозовых Фуниковым детем во Звенигороде Покровское да Микольское» 81. Брак этот, судя по всему, был заключен в 1470–80‑е гг. Боярскому роду Морозовых в звенигородском крае издавна принадлежали огромные латифундии. Видным боярином звенигородского князя Юрия Дмитриевича был Семен Федорович Морозов, имя которого неоднократно встречается на страницах летописей. «Бе бо сей Семен у князя Юрьа Дмитриевичя в велице славе и любви,» — говорит о нем летописец. Единственный сын Семена Иван не имел сыновей, а свою дочь выдал замуж за князя Фуника Давидовича Кемского (из белозерских князей ), жившего во второй половине XV в. и ставшего родоначальником князей Фуниковых. В приданое ему он отдал ряд своих вотчин, среди которых было село Никольское. В роду Фуниковых село Никольское оставалось более столетия и по фамилии владельцев с начала XVI в. стало называться Никольским-Фуниковым, а затем превратилось в Фуньково. Фуньково расположено к северу от Звенигорода.

В 1490–1499 гг. послух в купчей своих племянников, детей князя Юрия Давыдовича Кемского, у их дяди князя Федора Давыдовича Кемского на земли в Пошехонье 82. В 1490–1506 гг. послух в купчей князей Данилы, Давыда и Ивана Юрьевичей Кемских (детей князя Юрия Давыдовича) у своего дяди князя Федора Давыдовича Кемского на его вотчину в Кодобое в Пошехонье сельцо Гридинское с 6 деревнями и 3 пустошами 83.

Жена: N ИВАНОВНА МОРОЗОВА, дочь Ивана Семеновича Морозова; <за Фуникомъ Кемскимъ>

КН. ЮРИЙ (ИН. ГУРИЙ) ДАВЫДОВИЧ КЕМСКИЙ (1482,–1506+до)

— четвертый сын Давыда Семеновича Кемского и Феодосии.

Около 1474–1486 гг. князья Афанасий Фуник, Иван и Юрий Давыдовичи Кемские за мать княгиню Феодосию, за брата князя Александра разделил вотчину отца князя Давыда Семеновича Кему. Первоначально владения Давида Семеновича были поделены на две части. Два сына Давида — Афанасий (Фуник) и Федор — и их мать — княгиня Федосья — взяли себе «пол Кемы Ильинскую сторону», 84 а три сына — Александр, Иван и Юрий — другую половину Кемы — «Никольскую сторону».